以下的宣言是近代以來的第一個宣言,它突顯了統治者對人民負責並且可以由人民罷免的偉大思想。這一思想的成長是憲政和共和政府發展的核心。

低地國家聯合省議會,向所有相關人士致以這些禮物,致以問候:

眾所周知,君主是上帝設立的,是人民的統治者,保護人民免受壓迫和暴力,就像牧羊人牧羊一樣;上帝並沒有創造人民作為君主的奴隸,讓人民服從他的命令,無論正確還是錯誤,而是為了臣民而創造君主(沒有臣民,他就不可能成為君主),根據公平來統治他們,像父親對待孩子或牧羊人對待羊群一樣愛護和支持他們,甚至冒著生命危險來保衛和保護他們。當他不這樣做,而是相反地壓迫他們,尋找機會侵犯他們古老的習俗和特權,要求他們奴性服從時,那麼他就不再是王子,而是暴君,而臣民將不要以其他觀點來看待他。特別是當這是故意的,未經各州授權時,他們不僅可能否認他的權威,而且可以合法地選擇另一位王子來保護他們。對臣民來說,這是唯一的方法,他們卑微的請願和抗議永遠無法軟化他們的君主或勸阻他的暴虐行為。這就是自然法為捍衛自由所規定的,我們應該將其傳遞給子孫後代,即使冒著生命危險。我們在幾個國家經常看到類似的情況發生,其中有一些臭名昭著的例子,在我們的土地上更合理,我們的土地一直根據他們古老的特權進行統治,這些特權在王子的誓言中得到表達。因為大多數省份在接受君主時都遵守一定的條件,而君主發誓要遵守這些條件,如果君主違反了這些條件,他就不再是主權者。

現在,西班牙國王在皇帝去世後,他的父親查理五世(他獲得了所有這些省份)的光榮記憶,忘記了這些國家的臣民所做的貢獻,既為他的父親和他本人,憑藉他們的英勇,他戰勝了敵人,取得瞭如此光榮和令人難忘的勝利,以至於他的名字和權力聞名於世,令全世界聞風喪膽,同時也忘記了他所說的皇帝陛下之前向他提出的相反的建議,他寧願聽那些西班牙人對他的忠告,他們對這片土地及其自由懷有一種秘密的仇恨,因為他們不能像在那不勒斯、西西里、米蘭和西班牙那樣在各州享有榮譽職位和高級職位。印度群島以及國王統治下的其他國家。因此,被上述省的財富所吸引,我們說,這些顧問或他們的主要人物,他們中的許多人都熟悉這些省份,經常向國王提出警告,稱臣更需要陛下的聲譽和威嚴來征服低等人。從那時起,西班牙國王追隨這些邪惡的謀士,千方百計地試圖使這個國家淪為西班牙人政府之下的奴隸制(剝奪他們古老的特權),首先,在宗教的幌子下,努力在最大和主要城市安置新主教,將他們與最富有的修道院合併,為每個主教指派九名教士作為顧問協助他,其中三名負責監督宗教裁判所。

透過這種合併,上述主教(他們可能是陌生人,也可能是本地人)將在各州議會中擁有第一名和投票權,並且始終是王子的忠誠者。透過增加上述教規,他將引入西班牙宗教裁判所,在這些省份,這種宗教裁判所一直像最惡劣的奴隸制一樣可怕和令人厭惡,眾所周知,以至於皇帝陛下以前曾提議他把它交給了這些州,而這些州的抗議卻停止了,完全放棄了,這證明了他對臣民的深情。但是,儘管各省和特定城鎮以書面形式以及一些主要領主以口頭形式向國王提出了許多抗議;蒙蒂尼男爵和埃格蒙特伯爵在當時的低地國家女家庭教師帕爾馬公爵夫人的批准下,根據國務委員會的建議,多次派人就此事前往西班牙。而且,儘管國王用公平的言辭讓他們有理由希望他們的要求得到滿足,但在他的信中,他下令相反,在明確命令立即接納新主教後不久,如果他不高興的話,他會這樣做,並且讓他們擁有自己的主教區和合併的修道院,在原來的地方設立宗教裁判所,遵守特倫特會議的法令和法令,這些法令和法令在許多條款中都破壞了特權國家的。

這件事被人民知道後,引起了他們的極大不安和喧鬧,也削弱了他們一直以來對國王及其前任的良好感情。特別是,他不僅試圖暴虐他們的人身和財產,而且還暴虐他們的良心,為此他們相信自己只對上帝負責。值此之際,貴族首領出於對窮人的同情,於1566年以請願書的形式提出了一定的抗議,謙卑地祈禱,以安撫他們並防止公共騷亂,這會令國王陛下滿意(通過向他的人民表現出一位好王子應有的仁慈)來軟化上述觀點,特別是在嚴格的調查和對宗教問題的死刑方面。為了以更嚴肅的方式向國王通報此事,並向他表明,為了公眾的和平與繁榮,消除上述創新是多麼必要,並緩和他所發表的有關神聖崇拜的聲明的嚴厲程度,應攝政王夫人、國務委員會和三院的要求,貝爾亨侯爵和上述蒙蒂尼男爵已被派往西班牙擔任大使,國王並沒有覲見他們並予以糾正他們所抱怨的不滿(由於缺乏及時補救,總是在普通民眾中造成邪惡後果),根據西班牙議會的建議,宣布所有參與準備上述抗議的人都是叛亂分子,犯叛國罪,判處死刑,並沒收財產;更重要的是(他認為自己很有把握將這些國家置於阿爾瓦公爵軍隊的絕對暴政之下),他在監禁並處決了上述領主和大使後不久就這樣做了,並沒收了他們的財產,這違反了法律即使在最殘暴、最野蠻的王子中,人們也始終虔誠地遵守這一點。

而且,儘管上述騷亂(在上述場合發生於 1566 年)現已被家庭女教師和她的大臣們平息,許多自由之友要么被放逐,要么被制服,但國王卻沒有表現出任何反抗的態度。理由使用武器和暴力,並進一步壓迫這個國家,但由於這些原因和原因,西班牙議會很久以前就尋求了這一點(從截獲的當時在法國的西班牙大使阿拉納寫給公爵夫人的信中可以看出)帕爾馬),廢除這個國家的所有特權,並像在印度那樣隨意地進行專制統治;在西班牙議會的慫恿下,他在新的征服中表現出了對人民的漠不關心,這違背了一位好君主對臣民應盡的義務。這片土地最大的敵人之一,身邊還有和他一樣的顧問。而且,儘管他進來時沒有受到絲毫反對,並受到了貧窮臣民的尊重和仁慈,這是國王在信中經常虛偽地承諾的,而且他本人打算親自前來向他們下達命令。後,他配備了一支艦隊將他從西班牙運走,並在西蘭島花費了巨大的費用來迎接他,以便更好地欺騙他的臣民,並引誘他們進入然而,這位公爵在抵達後立即(雖然是個陌生人,與王室毫無關係),宣布他獲得了總督的任命,不久之後又獲得了這些省份總督的任命,這與所有省份的總督的任命相反。為了進一步體現他的計劃,他立即駐守主要城鎮和城堡,並在各大城市建造堡壘和城堡,以震懾他們,並非常有禮貌地以國王的名義召見主要貴族,在假裝聽取他們的建議並僱用他們為國家服務。那些相信他的信的人被扣押並帶出布拉班特,這違反了法律,在那裡他們被監禁並在他面前作為罪犯受到起訴,因為他們沒有權利,也不能成為合格的法官;最後,他在沒有聽取他們的全部辯護的情況下,判處他們死刑,並以可恥的方式公開執行。

其他居住在外國的人更了解西班牙的虛偽,被宣佈為非法,並沒收他們的財產,以便貧窮的臣民無法使用他們的堡壘,也無法得到王子的幫助來捍衛他們的自由免受暴力侵害。的;除了許多其他紳士和大公民之外,其中一些被處決,其他人被驅逐,他們的財產可能被沒收,這困擾著其他誠實的居民,不僅因為西班牙士兵對他們的妻子、孩子和財產造成的傷害他們被迫繳納第一百便士、第二十便士和十分之一便士的稅款,用於支付外國和外國的稅金,用於建造城堡和新的城鎮防禦工事,甚至導致自己的毀滅。 那些在鄉村長大的人,被用來對付他們的同胞和那些冒著生命危險捍衛自己自由的人。為了使臣民陷入貧困,使他們無法阻礙他的計劃,並且為了使他可以更輕鬆地執行在西班牙收到的指示,將這些國家視為新的征服者,他開始按照西班牙模式改變司法程序,直接違背我們的特權;他認為自己終於沒有什麼可擔心的了,他竭盡全力對商品和製造業徵收一種稱為十分之一便士的稅,這最終導致了這些國家的徹底毀滅,這些國家的繁榮依賴於蓬勃發展的貿易,儘管頻繁的貿易如果不是奧蘭治親王與不同的紳士和其他居民一起提出的抗議,不僅僅是一個省,而是所有的人聯合起來,他在他的流放中跟隨了這位王子,其中大多數是阿爾瓦公爵和其他人在他和所有省份之間,相反地,通過向已經忠誠的上校做出的所有可能的承諾,尋求獲得德國軍隊,而這些人是在他的軍餉中被驅逐的。 然後駐紮在主要要塞和城市中,透過他們的幫助,他可以征服他們,因為他已經獲得了許多人,並讓他們依附於他的利益,以便透過他們的幫助,迫使那些不願加入的人他對奧蘭治親王、荷蘭和西蘭省發動的戰爭比以前的任何戰爭都更加殘酷和血腥。但是,由於任何偽裝都無法長期掩蓋我們的意圖,因此該專案在執行之前就被發現了;而他卻無法履行他的諾言,他到來時所吹噓的和平並沒有發生,而是一場新的戰爭爆發了,但尚未結束。

所有這些考慮使我們有充分的理由放棄西班牙國王,並尋求其他一些強大且更仁慈的王子來保護我們;更特別的是,這些國家在這二十年裡一直遭受國王的干擾和壓迫,在此期間,居民不再被視為臣民,而是被視為敵人,被自己的總督強行奴役。

唐璜死後,塞勒斯男爵充分聲明,他不會允許平定根特,唐璜曾以國王陛下的名義發誓維持這一和平,但每天都提出新的不太有利的協議條款。儘管有這些勸阻,我們還是採取了一切可能的手段,透過書面請願以及基督教世界最偉大的王子的斡旋,與我們的國王和解,我們最終在科隆會議上長期保留了我們的代表,希望皇帝陛下和選民的調解將帶來光榮和持久的和平,以及一定程度的自由,特別是與宗教有關的自由(主要涉及上帝和我們自己的良心),最後我們根據經驗發現,我們不會得到任何東西。透過祈禱和條約,後來他利用這些來分裂和削弱各省份,以便他可以透過一一征服它們來更容易地嚴格執行他的計劃,後來國王發布的某些公告和禁令清楚地表明了這一點命令,根據該命令,我們和聯合省的所有軍官以及我們所有的朋友都被宣佈為叛亂分子,並因此喪失了我們的生命和財產。因此,透過讓我們為所有人所憎惡,他可能會中斷我們的貿易,同樣讓我們陷入絕望,向任何暗殺奧蘭治親王的人提供巨額資金。

因此,在沒有和解的希望,也沒有找到其他補救辦法的情況下,我們同意自然法來保衛我們自己,並維護我們的同胞、妻子、孩子和後代的權利、特權和自由。奴役,被迫放棄對西班牙國王的效忠,並採取我們認為最有可能確保我們古老的自由和特權的方法。透過這些禮物,所有人都知道,如上所述,我們已經陷入了最後的絕境,我們一致並故意宣布,並且透過這些禮物宣布,西班牙國王已根據法律喪失了對西班牙主權的所有世襲權利。從今以後不承認他的主權或管轄權,也不承認他的任何與低地國家領土有關的行為,也不利用他作為王子的名義,也不允許其他人這樣做。因此,我們也宣布,該國所有官員、法官、領主、紳士、封臣和所有其他居民,無論其條件或素質如何,從此不再對西班牙國王作為主權國家作出的所有誓言和義務這些國家。鑑於已經提到的動機,聯合省的大部分地區經其成員一致同意,在殿下規定的某些條件下,服從於傑出的安茹親王和公爵的政府和主權,並且鑑於最平靜的馬蒂亞斯大公已在我們的批准下辭去了這些國家的政府職務,我們命令並命令所有司法人員、官員以及所有可能涉及的人,不得使用國王的姓名、頭銜、國璽或私印。 ;但是,只要安茹公爵殿下因與這些國家的福祉有關的緊急事務而缺席,經殿下同意或以其他方式同意後,他們應暫時使用主席和理事會的姓名和頭銜來代替他們該省的。

而且,在這樣的總統和顧問被提名、召集並以我們的身份行事之前,他們應以我們的名義行事,但在荷蘭和西蘭,他們應使用奧蘭治親王的名字,以及荷蘭和西蘭各州的名字。並且,在與公眾有關的事務中,根據上述委員會不時授權的規定,他們應使用我們的國璽、中央印章和印章,而不是上述國王的印章。在涉及司法行政的事務和各省特有的事務中,該國的省議會和其他議會應分別使用該案件審理所在省的名稱、名稱和印章,並且不得使用該省的名稱、名稱和印章。 ,所有信件、文件和快件都將被廢止。為了更好、更有效地履行本協議,我們已下令並特此下令,在這些聯合省內的所有西班牙國王印章應在這些禮物公佈後立即交付應分別授權和任命各省的莊園,或由上述莊園任命的人員,否則將受到酌情處罰。

此外,我們下令並命令,從今以後,在這些聯合省的任何一個地方,所鑄造的貨幣不得印有西班牙國王的名字、頭銜或徽章,但所有新的金銀幣,及其一半和四分之一,僅應具有國家指示的印象。我們同樣命令並命令樞密院的總統和其他上議院議員,以及所有其他總理、總統、總會計師和這些國家的所有會計院的其他人,以及所有其他法官和官員,我們認為他們從現在起就已經履行了他們向西班牙國王所做的誓言,根據他們的使命,他們將向他們所依賴的該國的各州或他們任命的委員宣誓新的誓言,按照三級會議為此目的準備的措辭公式,忠於我們反對西班牙國王及其所有追隨者。我們將向這些省份中以我們的名義與安茹公爵殿下簽訂合約的顧問、法官和官員給予一項法案,讓他們繼續在各自的職位上工作,而不是新的任命,一項條款廢除前者是暫時的,直到殿下到來。此外,對於這些省份中所有未與殿下簽訂合約的參贊、陪審員、法官和官員,我們將授予由我們親手蓋章的新委任,除非上述任何官員被指控並被判犯有以下罪行:在他們以前的委員會下採取行動,侵犯這個國家的自由和特權或其他類似的行政管理不善。

我們進一步指揮樞密院主席和成員、布拉班特公國大臣、居爾德斯公國和聚特芬郡大臣、荷蘭議會主席和成員、偉大的接收者。主席和委員會,梅赫倫(Mechelen) 學院,烏得勒支(Utrecht) 委員會主席和成員,以及所有其他可能涉及的法官和官員,所有中尉他們每個人都應在各自的管轄範圍內,在為此目的指定的通常地點,公佈和宣布我們的法令,以便任何人都不得以不知情為藉口。並使我們上述的法令得到不可侵犯的遵守,公正、毫不拖延地懲罰違法者;因此,人們認為這對公共利益是有利的。而且,為了更好地維護本文的所有條款,我們透過明確的命令向你們所有人授予充分的權力和權威。為了證明這一點,我們在此簽署了我們在海牙舉行的會議,日期為 1581 年 7 月 6 日和 20 日,並得到了三州總督的命令的認可,並簽署了 J. De Asseliers。

The declaration given below -- the first in modern times -- brings forward prominently the great idea that rulers are responsible to the people and can be deposed by them. The growth of this idea is center of the development of constitutional and republican government.

The States General of the United Provinces of the Low Countries, to all whom it may concern, do by these Presents send greeting:

As it is apparent to all that a prince is constituted by God to be ruler of a people, to defend them from oppression and violence as the shepherd his sheep; and whereas God did not create the people slaves to their prince, to obey his commands, whether right or wrong, but rather the prince for the sake of the subjects (without which he could be no prince), to govern them according to equity, to love and support them as a father his children or a shepherd his flock, and even at the hazard of life to defend and preserve them. And when he does not behave thus, but, on the contrary, oppresses them, seeking opportunities to infringe their ancient customs and privileges, exacting from them slavish compliance, then he is no longer a prince, but a tyrant, and the subjects are to consider him in no other view. And particularly when this is done deliberately, unauthorized by the states, they may not only disallow his authority, but legally proceed to the choice of another prince for their defense. This is the only method left for subjects whose humble petitions and remonstrances could never soften their prince or dissuade him from his tyrannical proceedings; and this is what the law of nature dictates for the defense of liberty, which we ought to transmit to posterity, even at the hazard of our lives. And this we have seen done frequently in several countries upon the like occasion, whereof there are notorious instances, and more justifiable in our land, which has been always governed according to their ancient privileges, which are expressed in the oath taken by the prince at his admission to the government; for most of the Provinces receive their prince upon certain conditions, which he swears to maintain, which, if the prince violates, he is no longer sovereign.

Now thus it was that the king of Spain after the demise of the emperor, his father, Charles the Fifth, of the glorious memory (of whom he received all these provinces), forgetting the services done by the subjects of these countries, both to his father and himself, by whose valor he got so glorious and memorable victories over his enemies that his name and power became famous and dreaded over all the world, forgetting also the advice of his said imperial majesty, made to him before to the contrary, did rather hearken to the counsel of those Spaniards about him, who had conceived a secret hatred to this land and to its liberty, because they could not enjoy posts of honor and high employments here under the states as in Naples, Sicily, Milan and the Indies, and other countries under the king's dominion. Thus allured by the riches of the said provinces, wherewith many of them were well acquainted, the said counselors, we say, or the principal of them, frequently remonstrated to the king that it was more for his Majesty's reputation and grandeur to subdue the Low Countries a second time, and to make himself absolute (by which they mean to tyrannize at pleasure), than to govern according to the restrictions he had accepted, and at his admission sworn to observe. From that time forward the king of Spain, following these evil counselors, sought by all means possible to reduce this country (stripping them of their ancient privileges) to slavery, under the government of Spaniards having first, under the mask of religion, endeavored to settle new bishops in the largest and principal cities, endowing and incorporating them with the richest abbeys, assigning to each bishop nine canons to assist him as counselors, three whereof should superintend the inquisition.

By this incorporation the said bishops (who might be strangers as well as natives) would have had the first place and vote in the assembly of the states, and always the prince's creatures at devotion; and by the addition of the said canons he would have introduced the Spanish inquisition, which has been always as dreadful and detested in these provinces as the worst of slavery, as is well known, in so much that his imperial majesty, having once before proposed it to these states, and upon whose remonstrances did desist, and entirely gave it up, hereby giving proof of the great affection he had for his subjects. But, notwithstanding the many remonstrances made to the king both by the provinces and particular towns, in writing as well as by some principal lords by word of mouth; and, namely, by the Baron of Montigny and Earl of Egmont, who with the approbation of the Duchess of Parma, then governess of the Low Countries, by the advice of the council of state were sent several times to Spain upon this affair. And, although the king had by fair words given them grounds to hope that their request should be complied with, yet by his letters he ordered the contrary, soon after expressly commanding, upon pain of his displeasure, to admit the new bishops immediately, and put them in possession of their bishoprics and incorporated abbeys, to hold the court of the inquisition in the places where it had been before, to obey and follow the decrees and ordinances of the Council of Trent, which in many articles are destructive of the privileges of the country.

This being come to the knowledge of the people gave just occasion to great uneasiness and clamor among them, and lessened that good affection they had always borne toward the king and his predecessors. And, especially, seeing that he did not only seek to tyrannize over their persons and estates, but also over their consciences, for which they believed themselves accountable to God only. Upon this occasion the chief of the nobility in compassion to the poor people, in the year 1566, exhibited a certain remonstrance in form of a petition, humbly praying, in order to appease them and prevent public disturbances, that it would please his majesty (by showing that clemency due from a good prince to his people) to soften the said points, and especially with regard to the rigorous inquisition, and capital punishments for matters of religion. And to inform the king of this affair in a more solemn manner, and to represent to him how necessary it was for the peace and prosperity of the public to remove the aforesaid innovations, and moderate the severity of his declarations published concerning divine worship, the Marquis de Berghen, and the aforesaid Baron of Montigny had been sent, at the request of the said lady regent, council of state, and of the states-general as ambassadors to Spain, where the king, instead of giving them audience, and redress the grievances they had complained of (which for want of a timely remedy did always appear in their evil consequences among the common people), did, by the advice of Spanish council, declare all those who were concerned in preparing the said remonstrance to be rebels, and guilty of high treason, and to be punished with death, and confiscation of their estates; and, what is more (thinking himself well assured of reducing these countries under absolute tyranny by the army of the Duke of Alva), did soon after imprison and put to death the said lords the ambassadors, and confiscated their estates, contrary to the law of nations, which has been always religiously observed even among the most tyrannic and barbarous princes.

And, although the said disturbances, which in the year 1566 happened on the aforementioned occasion, were now appeased by the governess and her ministers, and many friends to liberty were either banished or subdued, in so much that the king had not any show of reason to use arms and violence, and further oppress this country, yet for these causes and reasons, long time before sought by the council of Spain (as appears by intercepted letters from the Spanish ambassador, Alana, then in France, writ to the Duchess of Parma), to annul all the privileges of this country, and govern it tyrannically at pleasure as in the Indies; and in their new conquests he has, at the instigation of the council of Spain, showing the little regard he had for his people, so contrary to the duty which a good prince owes to his subjects), sent the Duke of Alva with a powerful army to oppress this land, who for his inhuman cruelties is looked upon as one of its greatest enemies, accompanied with counselors too like himself. And, although he came in without the least opposition, and was received by the poor subjects with all marks of honor and clemency, which the king had often hypocritically promised in his letters, and that himself intended to come in person to give orders to their general satisfaction, having since the departure of the Duke of Alva equipped a fleet to carry him from Spain, and another in Zealand to come to meet him at the great expense of the country, the better to deceive his subjects, and allure them into the toils, nevertheless the said duke, immediately after his arrival (though a stranger, and no way related to the royal family), declared that he had a captain-general's commission, and soon after that of governor of these provinces, contrary to all its ancient customs and privileges; and, the more to manifest his designs, he immediately garrisoned the principal towns and castles, and caused fortresses and citadels to be built in the great cities to awe them into subjection, and very courteously sent for the chief nobility in the king's name, under pretense of taking their advice, and to employ them in the service of their country. And those who believed his letters were seized and carried out of Brabant, contrary to law, where they were imprisoned and prosecuted as criminals before him who had no right, nor could be a competent judge; and at last he, without hearing their defense at large, sentenced them to death, which was publicly and ignominiously executed.

The others, better acquainted with Spanish hypocrisy, residing in foreign countries, were declared outlawed, and had their estates confiscated, so that the poor subjects could make no use of their fortresses nor be assisted by their princes in defense of their liberty against the violence of the pope; besides a great number of other gentlemen and substantial citizens, some of whom were executed, and others banished that their estates might be confiscated, plaguing the other honest inhabitants, not only by the injuries done to their wives, children and estates by the Spanish soldiers lodged in their houses, as likewise by diverse contributions, which they were forced to pay toward building citadels and new fortifications of towns even to their own ruin, besides the taxes of the hundredth, twentieth, and tenth penny, to pay both the foreign and those raised in the country, to be employed against their fellow-citizens and against those who at the hazard of their lives defended their liberties. In order to impoverish the subjects, and to incapacitate them to hinder his design, and that he might with more ease execute the instructions received in Spain, to treat these countries as new conquests, he began to alter the course of justice after the Spanish mode, directly contrary to our privileges; and, imagining at last he had nothing more to fear, he endeavored by main force to settle a tax called the tenth penny on merchandise and manufacture, to the total ruin of these countries, the prosperity of which depends upon a flourishing trade, notwithstanding frequent remonstrances, not by a single province only, but by all of them united, which he had effected, had it not been for the Prince of Orange with diverse gentlemen and other inhabitants, who had followed this prince in his exile, most of whom were in his pay, and banished by the Duke of Alva with others who between him and the states of all the provinces, on the contrary sought, by all possible promises made to the colonels already at his devotion, to gain the German troops, who were then garrisoned in the principal fortresses and the cities, that by their assistance he might master them, as he had gained many of them already, and held them attached to his interest in order, by their assistance, to force those who would not join with him in making war against the Prince of Orange, and the provinces of Holland and Zealand, more cruel and bloody than any war before. But, as no disguises can long conceal our intentions, this project was discovered before it could be executed; and he, unable to perform his promises, and instead of that peace so much boasted of at his arrival a new war kindled, not yet extinguished.

All these considerations give us more than sufficient reason to renounce the King of Spain, and seek some other powerful and more gracious prince to take us under his protection; and, more especially, as these countries have been for these twenty years abandoned to disturbance and oppression by their king, during which time the inhabitants were not treated as subjects, but enemies, enslaved forcibly by their own governors.

Having also, after the decease of Don Juan, sufficiently declared by the Baron de Selles that he would not allow the pacification of Ghent, the which Don Juan had in his majesty's name sworn to maintain, but daily proposing new terms of agreement less advantageous. Notwithstanding these discouragements we used all possible means, by petitions in writing, and the good offices of the greatest princes in Christendom, to be reconciled to our king, having lastly maintained for a long time our deputies at the Congress of Cologne, hoping that the intercession of his imperial majesty and of the electors would procure an honorable and lasting peace, and some degree of liberty, particularly relating to religion (which chiefly concerns God and our own consciences), at last we found by experience that nothing would be obtained of the king by prayers and treaties, which latter he made use of to divide and weaken the provinces, that he might the easier execute his plan rigorously, by subduing them one by one, which afterwards plainly appeared by certain proclamations and proscriptions published by the king's orders, by virtue of which we and all officers of the United Provinces with all our friends are declared rebels and as such to have forfeited our lives and estates. Thus, by rendering us odious to all, he might interrupt our commerce, likewise reducing us to despair, offering a great sum to any that would assassinate the Prince of Orange.

So, having no hope of reconciliation, and finding no other remedy, we have, agreeable to the law of nature in our own defense, and for maintaining the rights, privileges, and liberties of our countrymen, wives, and children, and latest posterity from being enslaved by the Spaniards, been constrained to renounce allegiance to the King of Spain, and pursue such methods as appear to us most likely to secure our ancient liberties and privileges. Know all men by these presents that being reduced to the last extremity, as above mentioned, we have unanimously and deliberately declared, and do by these presents declare, that the King of Spain has forfeited, ipso jure, all hereditary right to the sovereignty of those countries, and are determined from henceforward not to acknowledge his sovereignty or jurisdiction, nor any act of his relating to the domains of the Low Countries, nor make use of his name as prince, nor suffer others to do it. In consequence whereof we also declare all officers, judges, lords, gentlemen, vassals, and all other the inhabitants of this country of what condition or quality soever, to be henceforth discharged from all oaths and obligations whatsoever made to the King of Spain as sovereign of those countries. And whereas, upon the motives already mentioned, the greater part of the United Provinces have, by common consent of their members, submitted to the government and sovereignty of the illustrious Prince and Duke of Anjou, upon certain conditions stipulated with his highness, and whereas the most serene Archduke Matthias has resigned the government of these countries with our approbation, we command and order all justiciaries, officers, and all whom it may concern, not to make use of the name, titles, great or privy seal of the King of Spain from henceforward; but in lieu of them, as long as his highness the Duke of Anjou is absent upon urgent affairs relating to the welfare of these countries, having so agreed with his highness or otherwise, they shall provisionally use the name and title of the President and Council of the Province.

And, until such a president and counselors shall be nominated, assembled, and act in that capacity, they shall act in our name, except that in Holland and Zealand where they shall use the name of the Prince of Orange, and of the states of the said provinces until the aforesaid council shall legally sit, and then shall conform to the directions of that council agreeable to the contract made with his highness. And, instead of the king's seal aforesaid, they shall make use of our great seal, center-seal, and signet, in affairs relating to the public, according as the said council shall from time to time be authorized. And in affairs concerning the administration of justice, and transactions peculiar to each province, the provincial council and other councils of that country shall use respectively the name, title, and seal of the said province, where the case is to be tried, and no other, on pain of having all letters, documents, and despatches annulled. And, for the better and effectual performance hereof, we have ordered and commanded, and do hereby order and command, that all the seals of the King of Spain which are in these United Provinces shall immediately, upon the publication of these presents, be delivered to the estate of each province respectively, or to such persons as by the said estates shall be authorized and appointed, upon peril of discretionary punishment.

Moreover, we order and command that from henceforth no money coined shall be stamped with the name, title, or arms of the King of Spain in any of these United Provinces, but that all new gold and silver pieces, with their halfs and quarters, shall only bear such impressions as the states shall direct. We order likewise and command the president and other lords of the privy council, and all other chancellors, presidents, accountants-general, and to others in all the chambers of accounts respectively in these said countries, and likewise to all other judges and officers, as we hold them discharged from henceforth of their oath made to the King of Spain, pursuant to the tenor of their commission, that they shall take a new oath to the states of that country on whose jurisdiction they depend, or to commissaries appointed by them, to be true to us against the King of Spain and all his adherents, according to the formula of words prepared by the states-general for that purpose. And we shall give to the said counselors, justiciaries, and officers employed in these provinces, who have contracted in our name with his highness the Duke of Anjou, an act to continue them in their respective offices, instead of new commissions, a clause annulling the former provisionally until the arrival of his highness. Moreover, to all such counselors, accomptants, justiciaries, and officers in these Provinces, who have not contracted with his highness, aforesaid, we shall grant new commissions under our hands and seals, unless any of the said officers are accused and convicted of having acted under their former commissions against the liberties and privileges of this country or of other the like maladministration.

We farther command of the president and members of the privy council, chancellor of the Duchy of Brabant, also the chancellor of the Duchy of Guelders, and county of Zutphen, to the president and members of the council of Holland, to the receivers of great officers of Beoostersheldt and Bewestersheldt in Zealand, to the president and council of Friese, and to the Escoulet of Mechelen, to the president and members of the council of Utrecht, and to all other justiciaries and officers whom it may concern, to the lieutenants all and every of them, to cause this our ordinance to be published and proclaimed throughout their respective jurisdictions, in the usual places appointed for that purpose, that none may plead ignorance. And to cause our said ordinance to be observed inviolably, punishing the offenders impartially and without delay; for so it is found expedient for the public good. And, for better maintaining all and every article hereof, we give to all and every one of you, by express command, full power and authority. In witness whereof we have hereunto set our hands and seals, dated in our assembly at the Hague, the six and twentieth day of July, 1581, indorsed by the orders of the states-general, and signed J. De Asseliers.

荷蘭獨立宣言也稱誓絕法案,(荷蘭語: Plakkaat van Verlatinghe),於1581年7月26日簽署,是低地國家從西班牙王國分離出來的獨立宣言,這項條例受烏得勒支同盟影響。[1]

圖集

《誓約法案》(荷蘭語:Plakkaat van Verlatinghe;西班牙語:Acta de Abjuración,字面意思是 “誓言標語牌”)是荷蘭的獨立宣言效忠西班牙腓力二世許多省份荷蘭統治時期,。

該法案於 1581 年 7 月 26 日在海牙簽署,正式確認了荷蘭議會在四天前在安特衛普所做的決定。它宣布烏得勒支聯盟各省的所有地方法官都不再宣誓效忠他們的領主菲利普,他也是西班牙國王。給出的理由是腓力沒有履行對臣民的義務,壓迫他們並侵犯他們古老的權利。因此,菲利普被認為放棄了簽署該法案的各省統治者的王位。

《誓約法案》允許新獨立的領土進行自治,儘管它們首先將王位交給了其他候選人。 1587 年,由於弗朗索瓦·弗蘭克 (François Vranck)的推論等原因,這項計畫失敗了,各省於 1588 年成為共和國。

在此期間,佛蘭德斯和布拉班特省的大部分地區以及蓋爾勒省的一小部分被西班牙重新佔領。這些地區的部分收復給西班牙導致了弗蘭德倫州、布拉班特州、奧弗馬斯州和蓋爾雷州 的建立。

背景

1544 年,神聖羅馬帝國皇帝兼西班牙國王查理五世在其勃艮第領土上併入了格爾德斯公國,哈布斯堡尼德蘭的17 個省通過聯合體聯合起來。批准,該公國成為一個獨立的實體。[ 1 ]

1555年查理退位後,他的兒子西班牙國王菲利普二世繼承了這些省份。儘管自1477 年 2 月 10 日《勃艮地瑪麗大憲章或特權》以來,各省都在荷蘭議會中擁有代表。

在荷蘭起義中,從 1568 年起,其中幾個省份起來反抗腓力。考慮到當時的君主制精神,起義必須在某種程度上被證明是合理的——正如荷蘭起義領袖沉默者威廉所說的那樣——作為「共和國古老的特權和自由應該恢復」的嘗試;[ 2 ]部分是針對皇家議員,而不是國王:[ 3 ]因此,法律上的虛構被維持為只是反抗他的總督,依次是阿爾巴公爵、路易斯·德·蘇尼加·雷克森斯、奧地利的約翰和國王。[需要引用]

然而,到了 1576年根特平定之時,這種藉口已經失效。當唐璜於1577 年攻擊安特衛普和那慕爾時,議會——就像省級莊園對非保皇黨總督所做的那樣——任命馬蒂亞斯大公為腓力的侄子擔任總督,未經腓力同意。[註1 ]馬提亞斯年輕且經驗不足,沒有攜帶自己的資源參加與腓力的戰鬥。在帕爾馬公爵開始嚴重侵犯與他的阿拉斯聯盟的一些南部省份的綏靖統一之後,這成為一個嚴重的問題,叛亂的北部省份以他們自己的烏得勒支聯盟作為回應,兩者都是在1579年 每個工會都組成了自己的三級會議]4[因此,沉默的威廉決定,叛逆的荷蘭應該尋找一位能帶來有用的外國盟友的霸主。他希望不願成為別人總督的法國國王亨利三世的弟弟和假定繼承人安茹公爵弗朗西斯就是這樣的人。叛亂的國家總督被說服將荷蘭的主權交給他,他透過《普萊西萊圖爾條約》接受了這一點,而馬蒂亞斯則被慷慨的年金收買。然而,荷蘭和澤蘭並沒有加入這項提議,而是更願意指望威廉本人來移交主權。[ 5 ]

皈依法

荷蘭主權的轉移提出了一個重大問題:城市和農村地區的法官以及各省本身都宣誓效忠菲利普。在這個君主制時代,效忠宣誓受到非常嚴肅的對待。只要能夠掩蓋與腓力的衝突,這些地方官就可以假裝仍然忠於國王,但如果新的君主得到承認,他們就必須做出選擇。由於菲利普的行為,叛逆的議會於 1581 年 6 月 14 日決定正式宣布王位空缺。[ 6 ]因此,《赦免法案》的荷蘭語名稱為:“Plakkaat van Verlatinghe”,可翻譯為“遺棄標語牌”。[註2 ]這並不是指菲利普被臣民拋棄,而是指荷蘭「羊群」被邪惡的「牧羊人」菲利普拋棄。[需要引用]

由四名成員組成的委員會 - 安德里斯·赫塞爾斯 (Andries Hessels),布拉班特州州長(秘書); Jacques Tayaert,根特市退休金領取者; Jacob Valcke,特爾戈斯市(現為戈斯)的退休金領取者;梅赫倫市的退休金領取者彼得·範·迪文(Pieter van Dieven,又名彼得魯斯·迪瓦烏斯)負責起草後來的《誓言法案》。[ 6 ]該法案禁止在所有法律事務中使用菲利普的名字和印章,並禁止在鑄造硬幣時使用他的名字或徽章。它授權各省議會從此發布地方法官的任命。該法案解除了所有治安法官先前對菲利普的效忠誓言,並根據州議會規定的表格,規定了對他們所服務的省份各州的新效忠誓言。[註3 ]實際草案似乎是由眾議院議員[註4 ] Jan van Asseliers 撰寫的。 [ 7 ]

該法案因其廣泛的序言而引人注目,序言採用了意識形態辯護的形式,表述為對菲利普國王的起訴書(詳細的不滿清單)。這種形式與《美國獨立宣言》有著驚人的相似之處,引起了人們的猜測,托馬斯·傑斐遜在撰寫後者時,至少部分受到了《誓言法案》的啟發。[ 8 ] [ 9 ]

序言是根據菲利普·德·莫奈 (Philippe de Mornay)的《反暴君》而寫的,其他君主的作品也可能是靈感的來源。[ 10 ]叛亂分子在訴諸公眾輿論時,可能認為引用「權威」消息來源並提及他們希望捍衛的「古老權利」更為重要。透過罷免違反與臣民之間的社會契約的統治者,他們是第一個應用這些理論思想的人。歷史學家彼得·蓋爾 (Pieter Geyl)將《誓約法案》描述為“對中世紀堅定的自由傳統的相當出色的表達,儘管是遲來的”,並指出,雖然該法案中表達的原則源自加爾文主義,但該文件缺乏純粹的宗教論證。[ 11 ]

宣言中按出現順序列出了這些省份:布拉班特公國和格爾德斯公國、佛蘭德斯郡、荷蘭郡和澤蘭郡以及弗里西亞郡、梅赫倫郡和烏得勒支郡。[需要引用]上艾瑟爾省(包括德倫特省)和格羅寧根省也脫離了聯邦,但沒有單獨提及,因為嚴格來說它們不是獨立的實體,而是分別屬於烏得勒支和居爾德斯的一部分。佛蘭德斯和布拉班特的大部分地區後來再次被西班牙國王佔領。[需要引用]

後果

《誓約法案》並沒有解決低地國家的權威問題。腓利不承認該法案,也不承認安茹公爵的主權,同時他已經宣布奧蘭治的威廉為非法,並懸賞要他的人頭。[ 12 ]許多地方法官拒絕宣誓並寧願辭去職務,從而改變了荷蘭許多叛亂城市的政治構成,強化了激進分子。[需要引用]同時,三級會議有自己的權威主張,事實上,威廉作為他們在大多數省份的代表也是如此,[ 13 ]而安茹則被留下作為一個空虛的傀儡。後者對自己有限的權力並不滿意,並試圖征服包括安特衛普在內的許多城市。他對後者的攻擊被稱為“法國之怒”,導致了恥辱性的擊退,並極大地損害了公爵的聲譽。[ 14 ]

這導致三級會議開始尋找不同的主權國家。第一次試圖讓英國伊麗莎白一世獲得主權的嘗試沒有成功,沉默者威廉被要求承擔“空缺”的荷蘭伯爵頭銜,但他於 1584 年在安排最終確定之前被暗殺。《絕倫條約》簽訂後,伊莉莎白同意以荷蘭叛軍的保護者身分向他們提供援助,但並未取得主權。[ 15 ]根據該條約的規定,第一代萊斯特伯爵羅伯特·達德利被任命為荷蘭總督。然而,就像安茹公爵的「統治」一樣,這被證明是令人失望的。 1587 年萊斯特離開後,鑑於英國歷史學家約翰·赫克斯特布爾·埃利奧特 (John Huxtable Elliott)所說的“君主制思想在屢次失敗的情況下緩慢衰落”,[ 16 ]總督決定自行承擔主權,從而使七個[註5 ]聯合省為共和國。[需要引用]

參見

八十年戰爭(荷蘭語:Tachtigjarige Oorlog;西班牙語:Guerra de los Ochenta Años),又稱為荷蘭起義(荷蘭語:Nederlandse Opstand)、法蘭德斯戰爭(西班牙語:Guerra de Flandes),是一場哈布斯堡尼德蘭(或西屬尼德蘭)與西班牙帝國於1568年至1648年期間爆發的戰爭,其中於1609年—1621年之間存在了12年的和平時期(稱為「十二年休戰」)。八十年戰爭過後尼德蘭七省聯邦共和國獨立,成為「荷蘭共和國」,因此八十年戰爭也被認為是荷蘭獨立戰爭。

初始階段,西班牙費利佩二世的軍隊收復了大部分反叛的省份。然而,在被放逐的威廉一世的領導下,北方各省繼續他們的抵抗,並成功地驅逐了哈布斯堡王朝的軍隊,並於1581年,成立了尼德蘭七省聯邦共和國。[note 8] 共和國的心臟地帶的威脅解除了,不過戰爭持續在其他區域進行。

1609年簽訂十二年的休戰協定,雙方在海外的掠奪爭戰從未停止。1621年,停戰協定屆滿,尼德蘭七省聯邦共和國與西班牙帝國之間的戰爭又起,就和歐洲各國在1619年啟動的三十年戰爭時間重疊。最終,達成1648年的「明斯特和約」(該條約是「威斯特伐利亞和約」的一部分),尼德蘭七省聯邦共和國正式被確認為一個獨立的國家,成為「荷蘭共和國」。

戰爭原因

在戰爭前十年,荷蘭已經越來越不滿西班牙哈布斯堡王朝的統治,其中重要原因之一是西班牙對荷蘭人的重斂苛稅,且哈布斯堡王室的規模阻礙了來自西班牙政府的支援和管理。

西班牙也實施嚴格的羅馬天主教會統轄政策,並以西班牙宗教裁判所強制執行。在當時的宗教改革運動產生了許多新教教派,在十七省有許多追隨者。包括馬丁·路德的德意志宗教改革、荷蘭改革者門諾·西門的再洗禮派以及荷蘭改革教會的喀爾文的教義。這些發展導致了西元1566年的偶像破壞動亂,此反對崇拜偶像的憤怒使眾多北歐教堂拆除天主教的雕像和其他天主教裝飾。

歷史背景

由於歐洲各個王室家族之間相互聯姻和繼承,今天歐洲版圖上的各國自古就有千絲萬縷的聯繫。1516年,來自荷蘭根特(今屬比利時)的查理王子繼承了費迪南和伊莎貝拉的王位,史稱查理五世。

查理五世來自歐洲著名的哈布斯堡家族。他雖然來自荷蘭,但在鎮壓了西班牙各地的叛亂後已經完全被西班牙所接納。查理五世最後留下的名言是「對主保聖人祈禱時,講西班牙語;只有喊狗喊馬時,我才講荷蘭語。」而此時,被河流和運河分割而形成的17個尼德蘭行省,實際上是西班牙疆域的一部分。

他的兒子費利佩二世繼承西班牙王位後,繼續統治荷蘭。但「無代表,不納稅」的思想開始在荷蘭流傳,1560年代,荷蘭貴族就在威廉一世的率領下開始了反抗,在1568年到1648年打了一場長期的獨立戰爭。對西班牙來說,這是一次內戰,交戰的雙方為西班牙哈布斯堡家族的天主教王室和受到路德派和喀爾文派影響的荷蘭新教基督徒。[15]

戰爭過程

起義和鎮壓(1566-1609)

尼德蘭(即現在的荷蘭)各省為擺脫西班牙的統治而進行的長期武裝鬥爭。

1555年,神聖羅馬帝國皇帝查理五世將尼德蘭賜給其子、西班牙國王費利佩二世。由於費利佩二世堅持推行哈布斯堡家族一貫奉行的戰爭,重稅和集權政策,並同一直圖謀自治的尼德蘭三級會議相對抗。

1559年,費利佩二世從尼德蘭回到西班牙,坐鎮馬德里發號施令,從而更加激起荷蘭人的不滿。

1562年,法蘭德斯和布拉邦爆發了小規模起義。為加強對尼德蘭的控制,阿爾瓦公爵秉承費利佩二世的旨意在布魯塞爾實施恐怖統治。

1568年1-4月,荷蘭省和澤蘭爆發起義,奧蘭治親王、拿騷的威廉·范·奧蘭治(沉默者威廉)(1533-1584)組建一支荷蘭軍隊,從而開始了一場持久的、時起時伏的獨立戰爭。

喀爾文派的游擊隊、「丐軍」開始在陸上和海上不斷進行襲擊和搶劫活動。同年5月25日,拿騷的路易(Louis of Nassau,1538-1574)指揮的一支荷蘭人小部隊在海利赫萊(Heiligerlee)首戰告捷,但同年7月在耶明根(Jemmingen)之戰中受挫。然而,「乞丐軍」的活動仍非常頻繁,他們封鎖了布魯塞爾的出海口。

反叛(1572-1576)

1572年4月1日,「丐軍」攻占了鹿特丹以西的布里爾港(Bril)隨後又陸續占領了一些城市。同年,奧蘭治親王、拿騷的「沉默者」威廉被推選為聯合省共和國執政。至此,荷蘭人占領了布魯塞爾附近的所有地區。

1574年,西班牙軍隊圍攻萊頓未果。同年4月,拿騷的路易斯在莫克荒原之戰中兵敗被殺。後來,尼德蘭南方各省按照1576年根特協定(Pacification of Ghent)與北方聯合,以驅逐西班牙軍隊。西班牙新任總督亞歷山大·法爾內塞遂卒軍重新征服南方各省。

復位和再征服(1579–1588)

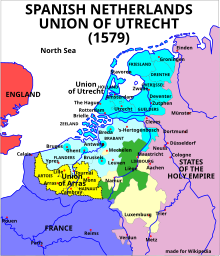

1579年,南方各省接受安撫,結成阿拉斯同盟(Union of Arras),向西班牙人妥協;北方各省則於同年成立聯省共和國(United Provinces,即烏特勒支同盟),進而謀求更大程度的自治。

1581年,位於低地國家(今天荷蘭、比利時)等地的七個行省聯合起來,宣布成立「尼德蘭七省共和國」(De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden),開始對西班牙海外據點發動攻擊。[16]

由於西班牙軍隊準備消滅新生的共和國,沉默者威廉向法國求援,心懷叵測的安茹公爵法蘭索瓦答應相助,但安茹公爵的真正用心在於控制尼德蘭。

1584年,威廉遭暗殺,西班牙人重新控制法蘭德斯和布拉邦,迫使遷都海牙。

1586年,萊斯特伯爵羅伯特·達德利率領一支英國遠征軍進入尼德蘭,援助荷蘭人,但未能扭轉局勢而撤走。聯合省遂決心在其新執政、沉默者威廉之子毛里茨親王的率領下單獨作戰。後因西班牙人忙於其它戰事(見西班牙無敵艦隊;西葡戰爭),無暇進行北尼德蘭戰爭出現暫時的、非正式的休戰狀態,但不久這種局面又被打破。

僵局和妥協(1588-1609)

1600年,莫里斯率軍發動攻勢,並贏得尼烏波特戰役的勝利。

1599 年至 1609 年是西班牙帝國與新興荷蘭共和國之間八十年戰爭(約 1568 年至 1648 年)的一個階段。 在此之後的十年(1588-1598)中,荷蘭國家軍隊在拿騷總督莫里斯和拿騷-迪倫堡的威廉·路易斯的領導下進行了重大征服,並以十二年休戰(1609- 1621)的結束而結束)於 1609 年 4 月 9 日。1599 年至 1609 年期間總體上處於僵局。 著名的尼烏波特戰役(1600 年)為荷蘭人帶來了戰術上的勝利,但沒有長期收益,而西班牙人在奧斯坦德圍城戰(1601-1604 年)和斯皮諾拉的

十二年休戰(1609–1621)

軍事維持和貿易減少使西班牙和荷蘭共和國都面臨財政壓力。 為了緩和局勢,1609 年 4 月 9 日在安特衛普簽署了停火協議,標誌著荷蘭起義的結束和十二年休戰的開始。 對荷蘭倡議者約翰·凡·奧爾登巴內維爾特來說,這項休戰的締結是重大的外交政變,因為西班牙透過締結該條約,正式承認了共和國的獨立。 在西班牙,停戰被視為重大恥辱——她遭受了政治、軍事和意識形態的失敗,對其威望的侮辱是巨大的。關閉斯海爾德河以禁止進出安特衛普,以及接受荷蘭在西班牙和葡萄牙殖民海上航道上的商業活動只是西班牙人反對的幾個問題。

儘管國際層面和平,荷蘭國內事務卻陷入政治動盪。 最初的神學爭論導致了抗議者(阿民念派)和反抗議者(戈馬主義者)之間的騷亂。 一般來說,攝政王會支持前者,平民會支持後者。 就連政府也介入其中,奧爾登巴內維爾特站在抗議者這邊,而拿騷總督莫里斯則站在反對者這邊。 最終,多特主教會議譴責抗議者為異端,並將他們逐出國家公共教會。 範·奧爾登巴內維爾特和他的盟友吉爾斯·範·萊登伯格被判死刑,而另外兩名抗議者盟友朗布特·霍格貝茨和雨果·格老秀斯則被判終身監禁。

最終階段(1621-1648)

荷蘭的干預(1619-1621)

1621 年至 1648 年是西班牙帝國與新興荷蘭共和國之間八十年戰爭(約 1568 年至 1648 年)的最後階段。 它始於十二年休戰協議(1609-1621)到期,並於 1648 年以《明斯特和約》結束。

儘管荷蘭人和西班牙人在於利希-克利夫斯貝格的於利希王位繼承戰爭(1609 年6 月– 1610 年10 月;1614 年5 月– 1614 年10 月)中都捲入了對立的雙方,但他們小心翼翼地避開對方,因此敵對行動從未蔓延回來。然而,談判最終和平的嘗試也失敗了,戰爭如預期於 1621 年重新開始。從本質上講,它成為了更廣泛的三十年戰爭的一個側面戰區,這場戰爭已經隨著1618 年神聖羅馬帝國東部地區(波希米亞和奧地利)爆發的波西米亞起義而爆發,使中歐新教聯盟與天主教聯盟展開對立,儘管這兩種衝突從未完全融合。經過幾次來回——尤其是西班牙人於1625 年征服了布雷達,但荷蘭人於1637 年將其奪回——荷蘭共和國最終征服了東部邊界的奧爾登扎爾(Oldenzaal,1626 ) 和格羅恩洛(Groenlo,1627) 堡壘,

圍攻共和國(1621-1639)

1621年,荷蘭人乘西班牙捲入三十年戰爭之機,重新開戰,並不斷贏得勝利。

1626年斯皮諾拉侯爵率領的西班牙軍隊重占布雷達;

1628年,荷蘭艦隊在古巴海面俘獲一支西班牙裝運銀子的船隊;

1632年,荷蘭軍隊攻占馬斯垂克;

1639年,馬頓·特羅普率領的荷蘭艦隊在唐斯海戰重創西班牙艦隊。在荷蘭軍隊不斷打擊下,西班牙被迫進行和談。

戰爭結束

西班牙與共和國之間的談判於1646年1月正式開始,這是交戰各方在三十年戰爭中進行更為全面的和平談判的一部分。總幹事派出了來自幾個省的八名代表,因為沒有人相信其他省份能夠充分代表他們。其中有上愛塞省的威廉·凡·里珀達(Willem van Ripperda),菲士蘭省的弗蘭斯·凡·多尼(Frans van Doni),格羅寧根的阿德里安·克蘭特(Adriaen Clant tot Stedum)、阿德里安·鮑爾(Adriaen Pauw)和揚·凡·馬森斯(Jan van Mathenesse)、巴特爾德·凡·根特(Barthold van Gent)、澤蘭省的約翰·凡·諾伊特(Johan de Knuyt)。西班牙代表團由佩納蘭達伯爵加斯帕爾·德·布拉卡蒙特領導。談判在明斯特的「尼德蘭之家」舉行。1648年,雙方簽訂了西發里亞和約,結束了八十年戰爭和三十年戰爭。依約,尼德蘭南方各省仍為西屬尼德蘭。

荷蘭和西班牙代表團很快就「十二年停戰」案文達成了協議。因此,它確認了西班牙對荷蘭獨立的承認。荷蘭的要求(關閉斯海爾德河,切斷Meierij,荷蘭在印度和美洲的正式征服,以及解除西班牙的禁運)都得到了普遍滿足。然而,主要政黨之間的一般談判仍在繼續,因為法國不斷提出新的要求。因此,最終決定將共和國與西班牙之間的和平與全面和平談判分開。這使得雙方能夠在技術上得出結論是一個單獨的和平(法國認為這違反了1635年與共和國的聯盟條約)。

該條約的案文(共79條)於1648年1月30日確定。然後將其送交校長(西班牙國王費利佩四世和國家將軍)批准。 4月4日,五個省投票批准。烏特勒支最終屈服於其他省份的壓力,但澤蘭堅持並拒絕簽署。最終決定在沒有澤蘭同意的情況下批准和平。和平會議的代表在1648年5月15日宣布了宣誓的和平。

影響

全歐範圍

八十年戰爭(約 1568-1648)的後果對低地國家、西班牙帝國、神聖羅馬帝國以及其他國家產生了深遠的軍事、政治、社會經濟、宗教和文化影響。歐洲地區和歐洲海外殖民地。 根據《明斯特與約》(1648 年5 月15 日),哈布斯堡王朝的尼德蘭一分為二,北部新教統治的荷蘭成為荷蘭共和國,獨立於西班牙和神聖羅馬帝國,而南部天主教統治的西屬尼德蘭仍處於統治之下。西班牙哈布斯堡王朝主權。 西班牙帝國和荷蘭南部在財政和人口上都遭到了破壞,政治和經濟都在衰落,而荷蘭共和國卻成為了全球商業強國,並為其上層和中產階級實現了高度繁榮,被稱為荷蘭黃金時代,儘管仍然存在巨大的社會經濟、地理和宗教不平等和問題,以及內部和外部政治、軍事和宗教衝突。

新邊界

荷蘭共和國在西班牙荷蘭取得了一些有限的領土收益,但沒有成功恢復1590年之前失去的整個領土。因此,戰爭的最終結果是哈布斯堡荷蘭永久性分裂為兩部分:共和國的領土大致對應現今的荷蘭,西班牙荷蘭大致相當於今天的比利時,盧森堡和法國北部-加萊海峽。在海外,荷蘭共和國通過其兩家特許公司的中介機構獲得了聯合東印度公司(VOC)和荷蘭西印度公司的重要殖民地財產,主要是以葡萄牙為代價。和平解決方案正式將荷蘭共和國與神聖羅馬帝國分開。在衝突過程中,由於其財政軍事創新,荷蘭共和國成為大國,而西班牙帝國則失去了歐洲的霸權地位。

荷蘭這些受到希伯來主義影響的神學家中間,最重要的是兩個人,一個是格勞修斯,我們都熟悉的國際海洋法學家,他現在是以此聞名的,但是當時他是一個非常傾向于共和主義的具有現實政治關懷的學者。他主張,現實的荷蘭共和國之所以還有許多不盡人意的地方,歸根結底還是因為我們沒有完善的範本,也就是離希伯萊長老共和國的範本還差的很遠,正確的辦法就是我們復古維新,按照這個範本的要求重新改造我們的荷蘭共和國。荷蘭共和國真正的法統是封建性的法統,奧蘭治家族這樣的封建貴族反對西班牙國王的理由是什麼呢?因為西班牙國王作為領主,他沒有遵守領主和附庸之間的封建契約,侵犯他的附庸的權利,所以儘管你是國王,但是我們仍然要反對你。你看現在的荷蘭國歌,荷蘭國歌好像是現在世界上國歌中間最長的,如果不是最長的也是最長的之一,它一開始就唱:

回覆刪除我,拿索的威廉;

流著日爾曼血液。

忠於祖國;

堅守這信念,直到死亡。

我,奧蘭治親王

自由又無畏;

西班牙的國王,

我一向尊重。

歌詞裡他作為附庸怎麼尊重領主西班牙國王,西班牙國王又是怎麼暴君的,一直講到第六節才說雖然你是如此偉大但是侵犯了我們傳統的權利我們還是要打擊你反對你,直到把你那些雇傭兵統統趕出去殺光為止。

我所皈依者

就是上帝呀,我的主。

您是我所依靠,

我從來不想背棄您。

請賜勇氣於我 — —

您永遠的僕人。

賜予我消滅那讓我痛心的

暴君的力量。

現在的荷蘭足球隊員一般沒有幾個有耐心唱第六節的(笑),一般來說唱到第一節的時候就不再唱下去了。唱到第一節結束的時候就給你有個很奇怪的感覺,明明是荷蘭國歌,而且荷蘭又是從西班牙那裡爭取獨立的,但是聽他們唱歌的內容卻是給西班牙國王歌功頌德(笑),這簡直不算個國歌。如果中國人唱起國歌一直唱到天皇多麼偉大你會有什麼感覺?(笑)這就是他們的法統,這個法統造成的結果是,既然我們的目的就是為了反對西班牙的中央集權改革,那麼我們革命成功的結果當然要維護我們的封建權利,於是結果就很妙了,荷蘭是七個省組成的聯邦共和國,所有重大決策總督大人個人是不能做決策的,三級會議也不能做決定,你必須向每一個省議會請示,然後七省議會全部同意之後才可以,但是七省議會也不能各自做決定,七省議會是由各個自治市政組成的,省議會還要徵詢各個自治市政的意見,所有自治市政一致同意之後這個決議才能做出。這個決議手續是極其繁瑣的,搞起外交是非常不麻利的。但是荷蘭人很變通的制定了一個辦法讓它可以克服這個困難,這種變通辦法也是非常滑稽可笑的:

如果絕大多數市政都已經同意了,只有一兩個極少數的市政不同意,拉大家的後腿,大家也不能像波蘭王國那樣來一個自由否決權,一票就把絕大多數人都否決掉,然後大家只有解散回家了。辦法是這樣的,大多數贊成派的市政代表,有權派出代表去到那一兩個極少數反對派的市政議會那兒去,坐在他們那兒去負責說服他們,一直到說服他們改變主意為止。如果他們一直不改變主意怎麼辦呢?還是有辦法的,滑稽就滑稽在這裡,法律已經規定好了,在這種情況下,在這些極少數派始終不改變決定的情況下,其他城市派過來的用來說服他們的代表,他們要負責管吃管住,意思就是這樣的,如果你頑固的太久了,人家坐在你門口一直說,你要負責養這批人,最後你實在是伙食費開銷太大受不了,算了與其繼續養這批人,我們還不如從了大家算了(笑)。這就是他們解決問題的辦法。

在這種情況下,辦事情是非常困難的,我們就說奧蘭治親王渡海入侵英國這件事就能看出來了,阿姆斯特丹就是他的政敵,他要是想說服阿姆斯特丹支持他的行動那是萬分不可能的,阿姆斯特丹又是荷蘭最有錢的市政,所以即使把其他市政的代表都塞到阿姆斯特丹市政廳去,估計那些富有的商人也完全有實力至少是供他們十年八年吃喝的,你想想看十年八年吃喝供下去,那他的艦隊就永遠也出不了海了,等十年過去了那詹姆斯的兒子都長大了,光榮革命也不用再搞了。至於最後奧蘭治親王用什麼神秘莫測的手段把這些阿姆斯特丹的商人給說服了,到現在還是個謎。雖然時間也發生了三百多年,但是沒有任何英國人或者是荷蘭人清楚,他到底許諾了什麼利益或者怎麼收買了他們改變了主意,本來那些人以前一直是反對他的。這件事情光榮革命居然能搞成的話,應該是一項嚴重的奇跡。後來梅奈根條約(Treaty of Nijmegen)簽訂的時候,荷蘭大使說服法國路易十四的代表都比較容易,說服本國的阿姆斯特丹和其他市政代表要複雜多了,路易十四一個人就可以拿主意,荷蘭那些亂七八糟的市政一個一個舉行表決通過,那不知道要到猴年馬月去了。

就在這種情況下,荷蘭居然還能打仗,不能不承認他們的神學家很有理由說荷蘭是受到上帝保佑的選民,這就是個證明啊,因為按照這種亂七八糟的程式,對陣西班牙絕對君主能征慣戰的士兵,按說它應該是立刻打敗才行,居然他們沒有打敗而且還打贏了,這難道不是上帝耶和華對它們特別保佑的證明麼?僅僅是荷蘭共和國存在和勝利這個事實就充分證明了上帝確實保佑了荷蘭民族,所以確實證明了荷蘭共和國確實是上帝的選民。這個證明方法非常絕妙的(笑),後來克倫威爾在納斯比戰役後也使用了這種證明方法,他說如果不是因為上帝保佑了我們,那麼我們怎麼可能打敗神聖的國王呢?國王本來就應該是不可戰勝的,他居然被戰勝了,這個事實就說明是上帝已經不再保佑他們了。不再保佑他們的原因一定是他們觸犯了上帝律法的緣故。

格勞修斯差不多也是這一套,他提出的長老共和的理念就是針對著封建傳統而言的,如果實行長老共和制,那麼荷蘭共和國就應該由飽受教育廣受人民擁戴的律法學家來統治,這些律法學家中間我們可以想像,應該是包括他自己吧,如果不包括他自己也肯定要包括萊頓大學裡面的哪位神學家,古今中外知識份子最喜歡的統治形式就是儒家的那種統治形式,由士大夫通過科舉或其他形式選拔出來的德才兼備品學兼修的士大夫階層來進行統治的。封建貴族野蠻軍事貴族或者其他人統治都是太弱爆了,最好就是由這些人,他們品德又好,學問又豐富,由他們來統治是最理想不過的了。照格勞修斯的理想,荷蘭共和國就應該由這批長老來統治。就在他同時代,阿姆斯特丹的猶太人社區就是這麼幹的,猶太人統治者就是他們的拉比,飽學的神學家對他們進行統治,他們因為是受保護的文明,也不打仗,所以也不需要軍事貴族,這些神學家有學問的人對他們進行統治。這種統治方法中國人應該是很熟悉吧,就是說只要中國不用打仗,士大夫階級不會被外族征服,自己也不用去征服別人,那麼儒家士大夫階級的統治就非常像這種拉比式統治,只不過儒家士大夫是世俗人文主義者,而不是信宗教的人,差別也就是這麼一點。格勞修斯對荷蘭共和國設計的這些統治形式與這些拉比就非常相似。後來差不多同時,伊拉斯謨斯為天主教誓言設計的統治也差不多,他也認為要飽學的拉丁文學者才是最好的統治者,其他人都應該靠邊站,當然,這種單純的理論都是不足以滿足實際的。

另一位更重要的人物就是斯賓諾莎他本人,他被他的同胞驅逐之後,在新教荷蘭的保護下寫他的神學政治著作。按照當時的標準來說,這是一部真正革命性的著作,奧蘭治的威廉跟普通法的柯克爵士一樣,當然不是革命者,而是保守主義者。他們反抗西班牙國王或是查理一世,都是因為這兩個主君是革命者,他們搞中央集權的改革想富國強兵。而威廉和柯克要堅持封建傳統原有的自由,要維護附庸在封建條件下的自由。他們自己也是封建貴族或封建貴族的依附者。而這些神學家,搞神學政治的人,他們完全不受這種牽連,他們直接了當的要把封建傳統一股腦的洗蕩乾淨,就按照猶太人的先例,直截了當的進行共和制,但不是民主制。民主制當時是名聲很壞的,民主制是墮落的民眾的體現。要知道,人都是有罪的,如果人沒有罪的話,根本不需要任何統治,直接生活在天國裡伊甸園就可以了。既然是有罪的就需要統治,那麼把統治權交給罪人這肯定是靠不住的事情。罪人定的法律當然也是靠不住的。只有神定的律法才是幫助人類克服罪惡的東西。所以真正美好的共和國一定不是民主制的共和國,一定是長老制的神權共和國。神權和律法的共和國就是關鍵所在,因為只有神權和律法才能克服人類生而俱有的罪性,建立良好的統治形式。所以舊約的統治形式是萬萬不能丟的,這是一個最根本的法源,而且這個法源跟世俗的憲法不一樣,它是不可修改的。上帝耶和華的指示當然是最賢明的,遠遠超過人類這些罪人的治理水準,所以我們不能考慮人類能夠修改上帝的律法,我們只能培養一批人類的律法學家去解釋上帝的律法,然後根據他們的解釋建立一個共和體制。神學政治說到底,就是講的這些話。

這篇是劉仲敬的歷史學術,

刪除關於民主的部分,我們可以做個補充,

【如果人沒有罪的話,根本不需要任何統治,直接生活在天國裡伊甸園就可以了。】

這個就是所謂【民主】,人民和【主】,

人民也是用自由意志選擇上主,

人最初的罪也就是背叛了上主,

可以理解,希伯來律法是神權共和的一個體系,

新約則是更進一步希望人能發自內心的效法救主耶穌基督,

如此一來,便是神權共和轉型神權民主了,

關於希伯來神權體制,文章如下,

希伯萊主義實際上是人類最古老最核心的文明中的一條主線,我們把它叫做兩希文明,從西元前六千年肥沃新月地帶起源的一個文明。現在的西方歐洲實際上是這個文明的直接繼承者。希伯萊思想是一個貫通古今的一條主線,雖然它像是黃河這樣的巨大的河流這樣,有時候它會流入地下,但過一段時間就會流出地面,始終佔據著十分核心的地位。

我們再回顧一下希伯萊人的歷史,希伯萊人在開始的時候是一個部族共和制度,後來演變為君主制,從這一點講,希伯萊部族沒有什麼特殊的地方,因為人類大部分部族在它剛起源的時候都是一種類似長老共和制的體制,後來隨著戰爭的壓力,才慢慢演變成君主制的。這一點並不奇怪,你比如印度古代,釋迦時代的村落(貴族共和),或者蘇美爾早期的歷史上,基本上都是這種村落的或者部落的共和政體。在這些政體中間,長老和勇士掌握了大部分政權。一般的村民或是部落民只起到很次要的作用。但是長老或者勇士跟其他部落民之間沒有截然的區別,經常相互交換地位,所以說這是一種原始共和的初成。但是希伯萊的共和主義自有它的特點,這種特點就體現在它的一神教性質上面。

猶太人在古代世界是個非常自以為是的民族。儘管自己實力並不是很強,但始終鄙視他們周圍所有的民族,這一點也有它的理由,照現在的話他們認為他們是唯一一個法治的民族,或者是一個神權共和國的民族。他們的法是上帝賜給他們的聖約,是神聖的契約,是其他民族所沒有的。更具體的區別是,中東或者其他地方信奉多神教實行君主制的民族,很明顯的特點是他們實行人治,由君主、強人進行統治,君主個人的意志就相當於法律。他們實行的多神教也是非常華麗的,有複雜的神和體系,其中的神,各種各樣的神或半神,跟人類中的英雄沒有明顯的區別。我們都最熟悉希臘神話,像赫拉克利斯這樣的英雄,將來可以變成半神。宙斯這樣真正的神,他們的行為也是貪財好色,動不動到人間去偷情什麼的和凡人沒有明顯區別。印度古代的諸神因陀羅之類的也往往會跟凡人戀愛或者到凡間的村落中走動。巴比倫神話當中瑪律杜克這些神也是屠龍啊殺野豬這樣跟人類的英雄沒有太大區別。他們的廟宇祭儀裡都有華麗的史詩和戰利總而言之像故事一樣華麗。

但是你看猶太人的廟宇,除了聖經和約櫃基本上什麼都沒有,極端樸素,唯一的真神耶和華不以真身見人,凡人見到耶和華是必死無疑 — — 神學家有個解釋認為是因為耶和華走的是正義之路,所以如果你面見耶和華說明你是逆著神的正義之路走的,也就是說你走的是罪惡之路,只有你走在罪惡之路的人,才能面對面的看到耶和華。凡是走正義之路追隨耶和華的人,那就是跟著耶和華背後走的,所以你只能見到耶和華的背影見不到耶和華的面 — — 當然這個解釋可能是後來才產生的。當時的人最看重的是耶和華是沒有聖像的,沒有聖像、沒有裝飾、沒有一切華麗的東西。猶太教的聖殿是極度樸素的。沒有聖像的神,這在古代世界是非常罕見非常特殊的現象。所以猶太人認為他們的聖約是絕對真實、跟其他的假神不一樣,也有它的道理。因為人類自然而然產生多神的時候,總而言之是根據自己的英雄形象產生出來的。最重要的最能蠱惑人心或者說吸引信眾的東西就是這個被抬出來的英雄聖像,而猶太人最忌諱的就是這一點,一定要把它全部排除出去。

我們注意後世就可以看出,天主教堅持這一點上是不大積極的。而最堅持最維護這一點的就是清教和伊斯蘭教。他們格外強調這一點,(新教)譴責天主教最主要的理由就是,他們通過聖像崇拜,部分的復活了偶像崇拜的許多特徵,而偶像崇拜恰好是萬惡之源。耶和華之所以誅滅了迦南或者其他民族,關鍵問題就是他們搞偶像崇拜和淫亂。猶太人所謂的淫亂並不一定是指現在開Party的那種淫亂,可能就是指的敬神儀式不夠莊嚴肅穆,不夠樸素。後來新教在這方面繼承的非常徹底,蘇格蘭的長老會在清洗聖安德魯斯大教堂的時候,自己是這麼說的,我們像是把衣服上的蝨子塗掉把衣服洗乾淨一樣,把這個大教堂給洗的乾乾淨淨。他們的洗乾淨是什麼呢?就是天主教的什麼袈裟啦,法袍啦,華麗的繡幔啦,尤其是各式各樣的聖像和聖徒像。把這些亂七八糟的東西清洗掉以後,才是上帝真正的家。這就是猶太古代在士師時代,也就是摩西的徒弟,撒母耳、以利他們那些人執政時期的情況。這段歷史大致上記載在聖經的《士師記》裡面。士師這個詞的意義相當於是神學家和法官。這個體制後來猶太人政體裡也有所呈現,猶太人是一種由律法學者統治的民族,律法學者不是像君主一樣世襲的,而是通過研究經學和神學的造詣突出以後,就自然而然的成為了民眾的領袖了,這在軍事貴族統治的古代世界也是一個非常特殊的現象。

這一系列特殊的現象也就使猶太人感到一種特殊的自豪,他們相信亞伯拉罕的民族本身就是一個救贖的保證。因為先祖亞伯拉罕和唯一的真神耶和華立的約就是保證他的子孫得到救贖。這一點是其他的非選民所得不到的。選民的真正意義就是這個意思。就是被真神耶和華揀選的。這些人能夠實行長老共和制,這本身就是他們優越性的體現。長老共和制的核心是律法治人。律法是神聖的,是耶和華制定的,這跟人的契約不一樣。因為人的理性(本性?)是腐敗而軟弱的,因此人的契約並沒有什麼神聖的地方,只有真神為人類定的契約才是唯一的正義的道路。至於東方多神教君主制搞的那些都是純粹的人治的。根據君主個人和武斷的意志。他們的意志通常受到妃嬪與寵臣的影響因此是一點也靠不住的。

但是猶太人還是面臨著君主制壓力,主要原因還是跟古代世界一樣就是戰爭。像撒母耳在吉甲(立掃羅為王)就是這個因素。如果我們從純粹歷史主義角度來看,那反映的就是祭司集團和軍事貴族集團的矛盾。撒母耳(在立王之前)警告過猶太人,你們不要想著像東方的國家你們的鄰國一樣立王,他們那些都是不信上帝的人,他們立了王會有什麼樣的壞處?那些王就要拿走你們十分之一的產品,你們的田地他們要拿,你們最好的物產他們要拿,你們的兒子要為他們服勞役,你們的女兒要受他們的侮辱。他們周圍國家這些王所做的你們都看到了,你們難道願意像他們一樣嗎?

但是猶太人不幹,說我們還是要立王。因為在這之前,猶太人和非利士人打仗已經打了好多次敗仗了,士師以利的兒子就死在這個上面,神聖的約櫃也被他們搶去了,他們覺得非要搞一個強有力的軍事首領他們才能打勝仗。後來他們果然在大衛的家族領導下打了勝仗,消滅了非利士人,付出了沉重的代價。但是撒母耳的預言也應驗了,大衛和所羅門家族荒淫無道,引進了許多外國的妃嬪,實行後宮制度,把多神教引進以色列內部,同時他們也開始橫征暴斂,強暴以色列的國民。像最賢明的君王大衛,就為了貪圖部下的妻子而枉法殺人,受到先知拿單的譴責。

刪除後期以色列歷史中,就有一個不斷出現的主題,就是來自民間的先知拿著古代的律法書譴責國王,就像先知譴責大衛王一樣,他說你的行為不符合耶和華定下的律法,這是我們以色列人倒楣的根本原因。最著名的就是以利亞先知,他在猶太人行將滅亡的時候不斷發出這一類的報喪性質的警告,理由都是一樣的,因為猶太人違背了先祖律法,沒有走在正義的道路上,我們現在變得跟多神教徒沒有什麼區別了,所以上帝要利用亞述人或者利用巴比倫人來毀滅我們,給我們一個教訓。最後猶太人終於亡國,虜到巴比倫。波斯帝國解放他們允許他們回來,然後這一次他們就摒棄了國王,就直接實行所謂第二共和時代。第二共和時代在長老會議的領導之下重建了所羅門的聖殿。然後隨著羅馬人勢力東漸,羅馬人給他們安置了傀儡國王最後把他們全部消滅了。但是流散到世界各地的猶太人仍然保留了他們類似評議會制度的那種長老共和制度。其核心就是在於它對律法的絕對信仰和堅守,如果沒有這一點的話,恐怕猶太人會是像其他被亞述人滅亡的各個小民族一樣,也就漸漸同化消失了。

因為猶太人有這麼多特殊之點,所以他們沒有辦法被其他民族同化,律法就是猶太人的生命,聖約就是就是猶太人最基本的法律和憲法,律法學家就是他們的憲法解釋者。因為神學是根本,政治只是枝葉。如果每一個人都按照耶和華所要求的那樣,走正義的道路,那麼法律是不必要的,根本不會發生衝突,政府、君主、長老這些都是不必要的。這些東西之所以有必要就是因為人類天生愛犯罪的緣故。愛犯罪就會有事端,有事端才不得不有世俗的律法來管著他們。所以從根本上講,律法是關於罪惡的科學,沒有罪惡就沒有律法。因此神學是根本,政治只是神學的一個附屬品,跟神學是沒有辦法區別的,神聖的契約 — — 聖約本身就是至高的憲法和基本法。其他一切世俗的法律都是神聖律法的一個派生物。

所以按照我們課本那套方法來解釋的話,猶太人的高級法觀念就是聖約,而他們的憲法解釋者就是律法學家,包括法利賽人和猶太評議會的那些長老。而世俗法律是比較低級的法律,像地方性法律一樣,它們最終的合法性來源必須得追溯到聖約。而猶太人流散到歐洲各地之後,他們在歐洲各個君主之下建立了隔離區或者保護區之類的,在內部等於是個小型政治共同體,其實也是以不同形式被律法學家所統治的。在東歐這些人往往被叫做拉比,也就是本民族學有所成的教法學家,他統治本民族,代表本民族跟統治他們的外邦人,比如波蘭國王之類的進行交涉。像斯賓諾莎所在的那些荷蘭的猶太人社區就等於是個治外法權保護它的一個小共和國,實行自己的特殊體制。

使徒時代的猶太人把他們的許多傳統傳給了早期基督教徒。早期基督教會其實也是一個長老領導的共同體。在文明的黑暗時代來臨後,基督教會我們可以把它看成一個種子銀行一樣的東西,在黑暗時代來臨時把許多暫時用不上的文明的財寶都以壓縮的形式保留了下來,作為種子,希望等到黑暗時代過去可以重新拿出來,他們保留了很多遺產,最主要的是兩希遺產,希臘遺產柏拉圖哲學之類的,猶太人希伯萊律法的遺產,還有羅馬法的遺產。這些東西都包裹在天主教會的傳統之中。但是暫時是還無法展開的。黑暗時代的西方世界暫時籠罩在日爾曼蠻族和他們的習慣法的組織之下。但是教會正慢慢翻身,通過把羅馬法和希伯萊律法的成分拿出來重新一點點展開。可以說歐洲歷史從11世紀以後就等於是天主教會一步一步把它從古典時代帶來的遺產 — — 羅馬法遺產、希伯萊遺產重新展開的過程。這個展開的過程不可避免的跟日爾曼封建法傳統有一定衝突,同時這兩種傳統也是有內部衝突的。

可以說文藝復興是希臘傳統的復興,而新教改革是希伯萊傳統的復興,這兩者有明顯的敵對性,因為希臘傳統在希伯萊傳統看來,是明顯的偶像崇拜。天主教歷史上因為聖像迫害或聖像崇拜之間曾經打過許多危險的宗教戰爭。伊索裡亞的利奧(三世)在君士坦丁堡的毀滅聖像運動,構成了伊斯蘭教征服東方在文化上最根本的基礎 — — 因為從某種意義上講,伊斯蘭教與其說是一種獨立的宗教,不如說是猶太基督教傳統中的另一個新教性質的改革。它要把天主教本身的傳統純潔化,把那些不符合一神教的東西統統消滅掉,然後再結合一些東方的文化傳統重新打回來。從某種意義上講,東方的敘利亞埃及之所以會那麼容易的接受伊斯蘭教,很大程度上就是因為聖像破壞派在當地已經打下了基礎。而他們打下基礎之後又被聖像崇拜派打倒了,於是他們很容易很歡迎教義跟他們非常接近的伊斯蘭教統治。

在歐洲的範圍,16–17世紀出現了南歐希臘主義的文藝復興和北方希伯萊主義復興新教改革之間的嚴重衝突,天主教會等於是夾在中間的地位。宗教改革和文藝復興不是聯合起來打擊天主教會的,而是天主教會站在比較中庸的地位上,文藝復興把它往世俗化的方向拉,而希伯萊主義把它往宗教化純潔化的方向來拉。北方人認為羅馬教會已經太世俗化了,而南方人則覺得它還不夠世俗化應當進一步世俗化人文主義化。所以教皇夾在中間也是相當為難的。從北方教會看,天主教會已經變得跟多神教差不多了,而南方的人文主義學者認為天主教的聖像中的人文要素還不夠。有一個笑話是說南方人文主義學者在稱呼天主教的修女的時候,並不是按照天主教的習慣稱她們為姐妹,一定要用羅馬詞稱她們為灶神維斯太的貞女(Vestal Virgins),就是侍奉羅馬灶神的處女,她們也是奉行不結婚主義的。提到天主教的紅衣主教的時候,不能稱他們是主教,一定要稱為羅馬帝國的元老(Senatus)。而且羅馬的行政官員也都一概稱呼他們為羅馬時代的執政官、保民官之類的。包括神聖羅馬皇帝到羅馬的時候也一般不能免俗的接受一下異教的這些頭銜。羅馬和義大利周邊異教的精神和基督教的精神是糾纏的非常緊的,可以說人文主義就是異教精神的一個極端性的復活。這一點嚴重的激怒了北方的虔誠派。可以說,新教改革是一個大反動,他們對天主教的妥協已經感到不能忍受了。

所以我們看到現在的共和制度實際上有兩個來源,一種是南方的人文主義者復活的希臘羅馬共和國的來源,就像黎恩濟(Cola di Rienzi 1313–1354)那樣,他的主要理想就是復興羅馬共和國,特別要根據他的義大利民族主義,要復興羅馬人民對全世界的統治。而南方的各個城邦根據這種精神重建,事先就紮下了濃厚的異教性格。而北方的共和主義有著另外一個來源,就是士師的共和國,猶太人的長老共和國。北方的希伯萊主義的新教改革者在搞宗教改革的同時需要找到一個不同於羅馬教會和異教共和國的精神來源。同時他們也不在原有的封建體系之內,他們自己既不是君主也不是貴族,他們需要為自己的共和國找一個共同體的憲法來源,自然而然的他們到希伯萊主義的傳統中尋找這個來源。

刪除16世紀的北歐這等於是一個普遍的潮流。基本上北德地區所有的城邦都多多少少沾染了一點復古主義宗教狂熱運動,就像是塔利班時代的阿富汗吧,大家都要競爭的表態,或者就像中國文化大革命中那樣,大家都要競爭性的表態,只有我才是最純淨的伊斯蘭教徒。我為了證明我比你純淨,需要把佛像砸掉,這不是因為那佛像有什麼關係,而是因為通過這種行動,我能夠證明我這個教派比你們教派更純潔更神聖。根據類似差不多的理由,紅衛兵要砸孔廟,同樣也根據差不多的理由,北方的宗教改革者要競相表示他們的虔誠。他們的名字都經常用聖經裡面舊約上的名字,不喜歡歐洲貴族他們的名字。如果你用歐洲貴族的名字威廉、羅傑之類的,就顯得有北歐神和異教的味道了。如果你用撒母耳(Samuel)、薩米爾(Samel)或者是漢娜(Hanna哈拿-撒母耳母親)這樣的舊約上猶太人的名字顯然就非常純潔了。

北歐各國的城邦各有各自表現激進的,最激進的就是我們熟知的再洗禮派,他們直接了當的宣佈,他們的統治者萊頓的約翰(John of Leiden)是大衛和所羅門的直接後裔,他首先要恢復一夫多妻制,像舊約裡面的後宮一樣,全民按照猶太教的律法來進行。比較穩健的就像加爾文的斯特拉斯堡共和國或者是日內瓦共和國一樣,全體市民洗心革面,把所有舊有的東西統統燒掉,然後自己來到河邊,大家一起宣誓,從今以後我們要像《聖經》上所要求的那樣生活。歷史到此為止,歷史中斷了。我們像是先知以利亞在神殿裡面發現約法一樣,像當時的猶太人所做的那樣,舊的不去新的不來,我們革故鼎新,從此要做一個新人,做一個挪移所要求的好人,建立全新的共和國。當然我們新的約也要按照聖經的約法標準來做

這裡面的特點是,希伯萊主義是一種革命性的東西,它不像希臘共和主義,它有它的歷史範本。希臘共和主義歷史範本是理性主義的,或者說普遍理性的。因為羅馬人認為它是普世的,羅馬共和國的典章制度當然就是萬民的楷模了。而它沒有具體的範本而有一個抽象的範本,這個抽象範本經過普世教會推廣以後,就認為羅馬法天生就是權威的法律。羅馬共和國自然就是所有共和國的楷模了。

而封建法它是層析的,它沒有成文法標準範圍,但它是一種活生生的法,是日爾曼民族從生命裡帶出來的,通過封建主義直接在北歐各國實施,它沒有抽象的理論但它具體的習慣,封建法的特徵就是根據習慣做事而不是根據抽象理論做事。它的理念就在於先例和傳統,如果沒有先例和傳統,它的生命力就全完了。

而希伯萊主義的特殊之處就是,它在決定近代歐洲的三種營養中間,它是革命性最強的一種力量,它要斬斷歷史,過去的一切慣例統統不算了。從現在開始,我們就像是猶太國王在神殿裡面發現失傳已久的律法書一樣,今天就是歷史的第一天,歷史的元年,一切從零開始,過去罪惡的歷史都是史前史 — — 這種做法我們應該有點熟悉吧?因為這個傳統部分的體現在馬克思主義裡,馬克思的立場就是這樣的,過去的歷史在共產主義革命實現以前,它全都是史前史,不值一顧的,共產主義實現以後,歷史才是真正開始的,過去一切都結束了。這一點在克倫威爾時代也見到過,(當時)有很多神學家曾經非常認真的討論過,是否要把古代留下的書統統燒掉,把以前封建法留下的契約統統不要了,然後我們像日內瓦共和國一樣非常純潔的開始。像湯瑪斯?布朗這樣根本算不上是很狂熱很虔誠的這麼一個醫生,他在他的散文著作中把荷蘭共和國稱為一個年輕的共和國,覺得英格蘭這樣封建傳統深厚的國家受習慣法拖累太多了,不如一把火燒掉,革命性的來個重新開始。

有很多人都說馬克思是撒旦主義的信徒,為什麼呢?因為他非常具體的體現了敵基督的形象。他的共產主義,等於說是一種啟示錄的翻版。共產主義就像是善惡大決戰,然後以前一切骯髒污穢的歷史,都是它的史前史。以前的歷史到此中斷,人性重新鑄造,人類重新開始。這非常像是千禧年的降臨。唯一不同的是他沒有自己的律法,他只有反律法,他只說別人怎麼不好,但是從來說不出共產主義是怎樣好。他的共產主義只是一種虛無主義的東西。所以從教會正統的看法,他就是撒旦主義。因為撒旦主義的本質,不是邪惡,而是虛無。邪惡是人類的自然弱點,比如說愛錢啊,愛女人啊,好色,好各式各樣的誘惑,這很自然啊,因為人類是帶著原罪的,這些亂七八糟的欲望,使人類走向罪惡。律法就是用來克制人類的罪惡的。基督就是讓你,雖然有罪,但是通過信仰基督能夠因信稱義。雖然是有罪的、不值得拯救的,但是還能得到救贖。而撒旦是什麼呢,他是毀滅一切律法和糾紛的,他是虛無。他不是說某個具體的誘惑,誘惑只是他的工具,他的本質是什麼也沒有,這才是撒旦真正的本質。像彌爾頓描述的撒旦就是一個黑色的外袍籠罩之下,外面是有形的,但是裡面是真空和虛無。馬克思主義符合這一個特點。所以教會神學家有人就把他叫做撒旦主義。他跟別的誘惑不一樣。別的誘惑是有罪的跟自然的誘惑,你有各式各樣的罪,這個沒有關係,所有的聖人,包括大衛王本人都有罪。只有耶穌才是沒有罪的,除了耶穌以外所有人都有罪。這是很自然的。教會有各種各樣的手段來救贖這個罪人,只有救贖的方法可能有點不同。只有絕對的虛無才是真正的敵基督。因為他是敵基督,所以他最大的特點就是他要模仿基督的手段,但是卻沒有基督的內涵和救恩。所以它的革命性的三部曲基本上是模仿基督教啟示錄之類的東西。「我們所熟悉的那種歷史到此為止,過去完全都不算,現在革命以後一切重新開始」的那種精神,骨子裡面就是通過馬克思從猶太基督教傳統那裡借來的。所以猶太基督教傳統的革命精神從某種意義上來講,通過基因一樣的方式轉化為共產主義的形式。

刪除在16–17世紀,北歐的新教徒也想對猶太教傳統進行類似的創造性轉化,但他們的做法不是要建立消滅一切舊的法統的一個全新的社會,而是要復活猶太教的士師時代的純潔的那種生活。當然搞這些的首先就是神學家,特別是加爾文宗的神學家。加爾文宗在神學方面在比路德宗要徹底的多。路德宗願意跟君侯做一系列的妥協,把教會權力委託給國家,而加爾文宗則是從一開始就表現出強烈的共和主義傾向。接受加爾文宗的神學家即使開始的時候不是共和主義但過不了多久就都變成了共和主義。接受加爾文主義的地方勢力不是薩克森那樣的封建邦國,一開始就是北德的自治性質的共和城邦。特別重要的是斯特拉斯堡建立時的約章(四城信綱Tetrapolitan Confession 1530)是後來蘇格蘭長老會(The Scots Confession 1560)的範本。而蘇格蘭長老會建立的莊嚴同盟及盟約(Solemn League and Covenant 1643)則是長期國會為英國長老會制定教區監督會議的一個範本。而英國長老會的這個範本又是流亡到美洲的清教徒的範本。也就是說朴茨茅斯清教徒簽訂他們的誓約的範本。朴茨茅斯清教徒大家都知道是美國的種子。

我們上面所提到的這些16–17世紀希伯萊主義的,北方的加爾文主義的新教徒實際上就是現在美國的種子。現在美國的許多特點,包括林肯和小布希總統,這種狂熱的信仰,堅信自己正義的信心,堅信善惡不兩立,我們是十字軍戰士這種精神,直接的來源於可以說是克倫威爾長期國會的精神,直接來自於諾克斯(John Knox)和加爾文教派。而他們跟歐洲的世俗人文主義是不一樣的。歐洲人經常覺得他們太狂熱太好戰了,而美國特殊主義的根本也就是加爾文主義的選民主義的觀點,這些觀點真正的起源(最近代的起源)是斯賓諾莎時代的荷蘭神學家。荷蘭對加爾文主義者最大的堡壘就是萊登大學,萊登大學是新教神學的真正大本營,培養出了很多神學家,我這篇文章(會議書面稿)裡面講了很多細節,哪個神學家寫了什麼什麼文章,具體提出什麼什麼觀點,我這裡就不講了,這些一看就可以了,只是查資料的功夫而已,像查字典一樣再繼續敘述就沒意思了,有用的人照這個資料查就可以了。

這一系列的神學家當中你可以注意到他們的主要特點是什麼呢,就是比喻性質的,他們並不認為新生的荷蘭共和國是完全滿意的,因為荷蘭共和國承襲了許多過去的封建權利。但是在和天主教西班牙鬥爭中,他們還是覺得這種鬥爭就像是古代以色列人反對異教徒的鬥爭一樣的神聖。必須把他們比喻成古代的以色列的英雄。他們相對西班牙的勝利跟士師們戰勝非利士人的勝利沒有什麼區別。過不了多久這種精神就傳播到英格蘭去了,變成了彌爾頓和哈林頓(James Harrington?)這些人共和主義的源泉。