以下的宣言是近代以來的第一個宣言,它突顯了統治者對人民負責並且可以由人民罷免的偉大思想。這一思想的成長是憲政和共和政府發展的核心。

這是一份極具歷史意義的文獻——1581年荷蘭共和國發布的

**《獨立宣言》 (Plakkaat van Verlatinghe)**

它被視為近代民主與共和體制的先驅,對後來的美國《獨立宣言》產生了深遠影響。

荷蘭獨立宣言(Plakkaat van Verlatinghe),又稱《誓絕法案》,

於1581年7月26日簽署,

是低地國家反抗西班牙哈布斯堡王朝統治、

宣布獨立的重要文件,

其核心精神是基於君主失職則人民可廢黜的原則,

核心內容在於揭露國王腓力二世的暴行並宣告與其決裂,

是世界近代史上重要的獨立與革命文獻。

主旨:

列舉了西班牙國王腓力二世的「暴行」與「違背誓言」,

證明其已失去統治權力,

並宣布正式與其決裂,

確立了獨立政府的合法性。

以下為該全文的精準翻譯:

1581年7月26日

下文所載之宣言——為現代首例——顯著地提出了一個偉大理念:統治者應對人民負責,且人民有權罷黜統治者。這一思想的成長,是憲政與共和政府發展的核心。

低地國家聯省議會(The States General of the United Provinces of the Low Countries)向所有相關人士致意:

眾所周知,君主是由上帝設立,受命統治其人民,保護其免受壓迫與暴行,猶如牧羊人保護其羊群。然而,上帝創造人民並非為了讓其淪為君主的奴隸、不論對錯皆須服從其命令;相反地,設立君主是為了臣民的利益(若無此目的,則君主不成其為君主),使其依據公平正義進行治理,如父親愛護子女、牧羊人愛護羊群般關懷並支持人民,甚至不惜冒生命危險來捍衛並保全他們。

當君主不履行此職責,反而壓迫臣民,尋機侵犯其古老的傳統與特權,強迫臣民奴隸式地順從時,他便不再是君主,而是暴君,臣民亦應以此視之。特別是當這種行徑是蓄意為之、未經議會授權時,臣民不僅可以拒絕認可其權威,更可依法律程序另選他人擔任君主以資自衛。對於那些透過謙卑請願與抗議仍無法感化其君主、無法阻止其暴政的臣民來說,這是唯一的自救手段。這亦是自然法為捍衛自由所賦予的準則,即便冒著生命危險,我們也應將此自由傳遞給後世。

這種做法在各國歷史上屢見不鮮,且在我們這片土地上更具正當性。我國歷來依據古老特權治國,君主在就職誓詞中亦明確承諾遵守;多數省份皆是在特定條件下接納君主,君主宣誓維護這些條件,若其違反,便不再擁有主權。

然而,西班牙國王在其父查理五世皇帝(願其靈魂安息,其將這些省份交予現任國王)去世後,忘記了這片土地的人民對其父及對他本人的奉獻——正是憑藉這些人民的勇武,他才贏得了顯赫的勝利,名震全球。他也背棄了其父皇生前的告誡,轉而聽信身邊西班牙人的讒言。這些西班牙人對這片土地及其自由懷有隱祕的仇恨,因為他們無法像在拿坡里、西西里、米蘭、西印度群島及其他國王屬地那樣,在此地竊取高位與重任。

受到此地財富的誘惑,這些顧問向國王進言:為了陛下的名望與威儀,與其遵守就職宣誓的限制,不如再次征服低地國家,建立絕對權力(意即隨心所欲地施行暴政)。自此,西班牙國王聽從惡臣,竭盡所能地剝奪我國特權,試圖將此地淪為西班牙人統治下的奴隸社會。首先,他假借宗教之名,試圖在各大城市設立新主教,將最富庶的修道院劃歸其下,並為每位主教指派九名參事,其中三人專職負責宗教裁判所。

透過這種體制,那些不論是外籍或本土的主教,將在議會中佔據首要地位並擁有投票權,淪為君主的傀儡;而透過增設參事,他引進了西班牙宗教裁判所。在這些省份,宗教裁判所被視為與奴隸制度同樣可怕且令人厭惡,這是眾所皆知的。查理五世皇帝曾一度提議設立,但在聽取抗議後便予廢止,展現了他對臣民的愛護。

儘管各省、各城市多次以書面形式向國王呈遞抗議,或由數位領主(如蒙提尼男爵、艾格蒙特伯爵,在當時的女攝政帕爾馬公爵夫人支持下)受國務會議指派多次前往西班牙陳情,但國王雖口頭承諾會考慮請求,卻在信件中下達相反的指令:命令立即接納新主教、查禁古老權利、設立宗教裁判所,並強制執行特倫托大公會議的法令——其中許多條款皆在摧毀我國特權。

此事為民眾知曉後,引發了巨大的不安與怨憤,動搖了人民對國王及其祖輩的愛戴。特別是人民看到國王不僅試圖壓迫其肉體與財產,更試圖控制其良知(人民相信良知僅對上帝負責)。1566年,主要貴族出於對貧苦大眾的憐憫,呈遞了請願書,請求國王展現仁慈,放寬上述爭議點,特別是針對宗教問題的嚴酷裁判與死刑。

為了更莊重地告知國王並說明移除這些「創新手段」對公共和平的重要性,貝根侯爵與蒙提尼男爵受命前往西班牙。然而,國王不僅未予接見,反而在西班牙會議的唆使下,宣稱所有參與請願的人皆為叛賊,犯下大逆罪,應處死刑並沒收財產。更甚者,國王自認能憑藉阿爾瓦公爵的軍隊實施絕對暴政,隨即囚禁並處死了上述使節,沒收其財產,此舉公然違反了即便在最暴虐君主間也奉行不渝的國際法。

儘管1566年的動亂已被女攝政平定,許多自由派人士已被放逐或制伏,國王已無理由動用武力,但他仍受西班牙議會煽動,派遣阿爾瓦公爵率領大軍前來壓迫。阿爾瓦公爵因其殘忍行徑被視為本國最大的仇敵之一。儘管他未遇抵抗便進入本國,且受到了受苦臣民的迎接(國王曾在信中虛偽地承諾會親自前來妥善處理),但阿爾瓦公爵抵達後,立即違背古老慣例,宣布自己擁有總督權。他占領主要城鎮,興建堡壘以震懾人民,並以國王之名誘騙主要貴族前來,隨後非法逮捕並處決了他們。

至於那些因了解西班牙虛偽而流亡海外的人,則被宣布為法外之徒並沒收財產。阿爾瓦公爵隨後實行西班牙式的司法,徹底摧毀了我們的權利。他更試圖強徵「什一稅」(10% 交易稅),這將徹底摧毀依賴貿易繁榮的我國經濟。若非奧蘭治親王與眾多志士在流亡中奮起反抗,後果將不堪設想。

基於上述考量,我們有充分理由宣布脫離西班牙國王,尋求其他強大且仁慈的君主保護。

在過去二十年中,國王將這些省份棄置於混亂與壓迫中,居民未被視為臣民,而是被當作敵人。在與國王進行所有和談努力皆告失敗後(包括在科隆的長期談判),我們發現國王僅是利用談判來分化各省,並已下令將我們列為叛賊,甚至懸賞刺殺奧蘭治親王。

因此,在別無選擇下,我們依據自然法,為捍衛自身、妻兒及後代的權利與自由,被迫宣布:

正式解除對西班牙國王的效忠: 宣布西班牙國王依法律(ipso jure)喪失對這些土地的所有世襲主權。

不再承認其權威: 從今以後,不再承認其主權或司法管轄權,不再在公共事務中使用其名號。

解除誓言: 宣布所有官員、法官、領主、臣民從此解除對西班牙國王的一切宣誓與義務。

臨時政府安排: 在安茹公爵(目前已被推選為主權者)處理緊急事務不在期間,由各省議會及奧蘭治親王代行其職,使用各省自身的印章與名號,而非國王的印章。

廢止國王標誌: 所有西班牙國王的印章應立即繳銷。所有新鑄造的金銀幣不得再印有西班牙國王的名號或紋章,而應採用省議會規定的圖樣。

重新宣誓: 所有官員需向省議會重新宣誓,效忠我們並共同對抗西班牙國王及其追隨者。

我們命令所有司法官及相關人員,在各自轄區內公告此條令,並嚴格執行。此乃為了公共福祉所必需。

以手書與印章為證,本宣言於1581年7月26日於海牙集會通過。

(簽署:J. De Asseliers)

這是一份關於1581年荷蘭獨立宣言(又稱《廢黜法案》,Plakkaat van Verlatinghe)的精準翻譯。這份文件在政治史上具有里程碑意義,主張君權並非絕對,且統治者若違背契約,人民有權將其廢黜。

荷蘭省大議會廢黜西班牙國王之宣言(1581年)

下文所載之宣言——為現代首見——顯著地提出了「統治者應向人民負責,且人民可廢黜統治者」的偉大思想。此思想的成長是憲制與共和政府發展的核心。

低地國家聯合省大議會,向所有相關人等致意:

眾所周知,君主是由上帝設立以統治子民,保護他們免受壓迫與暴力,猶如牧羊人守護羊群。上帝創造人民並非要其成為君主的奴隸,無論對錯都盲目服從其命令;相反地,君主的設立是為了臣民(否則他便不成其為君主),旨在依循公平原則治理,愛護並支持他們,如同父親對待子女、牧羊人對待羊群,甚至不惜冒生命危險去保衛與維護他們。

當君主不再履行職責,反而壓迫臣民,尋機侵犯其古老的傳統與特權,強求奴隸般的順從時,他便不再是君主,而是暴君。臣民不應再將其視為君主。特別是當此類行為係經刻意為之,且未獲各省議會授權時,臣民不僅可以拒絕承認其權威,更可依法律程序另選他人以維護自身安全。

對於那些多次呈遞謙卑請願與抗議,卻始終無法軟化君主心腸或阻止其暴行的臣民而言,這是唯一剩下的手段。這是自然法為了捍衛自由所規定的準則,我們必須將此自由傳給後代,縱使冒生命危險亦在所不惜。此種做法在各國歷史上屢見不鮮,亦有顯著先例,而在我們這片土地上更具正當性,因為此地向來依據古老特權治理,君主就職時必須宣誓遵守之;多數省份皆是在特定條件下接納君主,君主宣誓維護,若有違背,他便不再是主權者。

然而,西班牙國王在其父——功勳卓著的查理五世皇帝(所有這些省份皆自其處繼承)駕崩後,忘卻了本國臣民對其父子兩代的貢獻。正是憑藉這些臣民的英勇,他才贏得了顯赫的勝利,使名聲與威望震懾全球。他也忘記了皇帝生前的忠告,轉而聽信身邊西班牙人的讒言。這些人對這片土地及其自由懷有陰暗的恨意,因為他們無法像在拿坡里、西西里、米蘭、西印度群島及國王統治下的其他領地那樣,在此地直接攝取高官厚祿。

受到這些省份財富的誘惑,這些顧問(或其首腦)頻頻向國王進言,聲稱與其受限於就職誓言而治,不如再次征服低地國家,使其成為絕對領土(意即隨心所欲地施行暴政),這才更符合國王的聲望與威嚴。自此以後,西班牙國王聽從惡僕,極盡所能地剝奪本國古老特權,企圖使其淪為西班牙人的奴隸。首先,他假借宗教之名,試圖在各大城市設立新主教,賦予其最富庶的修道院產權,並為每位主教指派九名參議,其中三人專司異端裁判所(Inquisition)。

透過此體制,這些主教(不論是外邦人或本國人)將在省議會中取得首席席位與投票權,成為君主忠實的爪牙;而透過增設參議,他更引進了西班牙異端裁判所。在這些省份,此制度一向被視為最可怕、最令人厭惡的奴役。皇帝查理五世曾提案引進,但在遭到各省抗議後便展現出對臣民的愛護而作罷。然而,現任國王無視各省、城市及領主(如蒙蒂尼男爵與艾格蒙特伯爵)的書面或口頭抗議,即便這些領主是在當時的攝政王帕爾瑪公爵夫人的批准與國務會議的建議下前往西班牙交涉。

儘管國王口頭承諾會考慮請求,其密函卻下達了相反的命令:要求立即接納新主教、占領修道院、恢復異端裁判所,並服從《特倫托會議》法令,而該法令許多條款皆在破壞本國特權。

人民得知此事後,引發了巨大的不安與騷動,消磨了他們對國王及其先輩的愛戴。特別是人民看到國王不僅企圖奴役他們的肉體與財產,更企圖奴役他們的良知(他們認為良知僅需向上帝負責)。為此,貴族領袖們出於對窮苦百姓的同情,於1566年呈遞請願書,請求寬大處理,特別是放寬對宗教事務的嚴酷裁決與極刑。

為更正式地向國王反映情況,貝亨侯爵與前述蒙蒂尼男爵受命前往西班牙。然而,國王不但拒見,反而在西班牙議會建議下,宣布所有參與請願者為叛逆。隨後,國王派遣阿爾瓦公爵率軍前來施行絕對暴政,並違背萬民法,處死了上述兩位使節並沒收財產,此種行徑即便是最野蠻的暴君亦所不齒。

1566年的騷亂本已平息,但阿爾瓦公爵仍被派來壓迫此地。儘管他初到時未遇抵抗,且受臣民禮遇,但隨即暴露其本質:他未經合法程序,在非管轄地逮捕並處決了主要貴族,沒收其財產。對於流亡海外者,則宣布其非法。

此外,他變換法庭形式,引進西班牙模式,強行徵收「什一稅」(Tenth Penny),企圖摧毀依賴貿易生存的各省。在此危急時刻,奧蘭治親王與眾多志士挺身而出,與阿爾瓦公爵的暴政抗衡。

基於上述種種考量,我們有充分理由宣布脫離西班牙國王,另尋強大且仁慈的君主保護。這二十年來,人民被視為敵人而非臣民。即使在唐·胡安死後,國王仍拒絕承認《根特和約》,並不斷提出更苛刻的條件。在科隆會議上,我們發現國王僅是利用談判來分化各省,並下令懸賞刺殺奧蘭治親王,將我們定為叛徒。

因此,在毫無和解希望、別無他法的情況下,根據自然法為保衛自身、妻兒及後代之權利、特權與自由,我們被迫宣布不再效忠西班牙國王,並採取必要手段維護古老自由。

我們一致裁定:西班牙國王已依法(ipso jure)喪失對這些土地的所有世襲主權。自此以後,我們不再承認其主權或管轄權,不再使用其名義,亦不允許他人使用。我們宣布所有官員、法官、領主、臣民從此解除對西班牙國王的一切效忠誓言。

鑒於多數聯合省份已共同決定接受安茹公爵的統治,且馬蒂亞斯大公已辭去職務,我們命令所有司法機關與官員停用西班牙國王的封號與印璽。在安茹公爵不在期間,暫以「省議會」名義行事(荷蘭與西蘭省則暫用奧蘭治親王名義)。

所有西班牙國王的印璽必須立即上繳。任何新鑄錢幣不得帶有國王封號或紋章。所有官員必須重新向聯合省大議會宣誓效忠,誓死對抗西班牙國王及其追隨者。

我們命令各級法院、官員及將領在其轄區內公布此法令,確保無人能以不知情為由推託。此令必須嚴格執行,違者必究。此乃為公眾利益之必要舉措。

本宣言由我們於大議會中親自簽署並蓋章。

1581年7月26日,訂於海牙。

受大議會之命,由 J. De Asseliers 簽署。

The declaration given below -- the first in modern times -- brings forward prominently the great idea that rulers are responsible to the people and can be deposed by them. The growth of this idea is center of the development of constitutional and republican government.

The States General of the United Provinces of the Low Countries, to all whom it may concern, do by these Presents send greeting:

As it is apparent to all that a prince is constituted by God to be ruler of a people, to defend them from oppression and violence as the shepherd his sheep; and whereas God did not create the people slaves to their prince, to obey his commands, whether right or wrong, but rather the prince for the sake of the subjects (without which he could be no prince), to govern them according to equity, to love and support them as a father his children or a shepherd his flock, and even at the hazard of life to defend and preserve them. And when he does not behave thus, but, on the contrary, oppresses them, seeking opportunities to infringe their ancient customs and privileges, exacting from them slavish compliance, then he is no longer a prince, but a tyrant, and the subjects are to consider him in no other view. And particularly when this is done deliberately, unauthorized by the states, they may not only disallow his authority, but legally proceed to the choice of another prince for their defense. This is the only method left for subjects whose humble petitions and remonstrances could never soften their prince or dissuade him from his tyrannical proceedings; and this is what the law of nature dictates for the defense of liberty, which we ought to transmit to posterity, even at the hazard of our lives. And this we have seen done frequently in several countries upon the like occasion, whereof there are notorious instances, and more justifiable in our land, which has been always governed according to their ancient privileges, which are expressed in the oath taken by the prince at his admission to the government; for most of the Provinces receive their prince upon certain conditions, which he swears to maintain, which, if the prince violates, he is no longer sovereign.

Now thus it was that the king of Spain after the demise of the emperor, his father, Charles the Fifth, of the glorious memory (of whom he received all these provinces), forgetting the services done by the subjects of these countries, both to his father and himself, by whose valor he got so glorious and memorable victories over his enemies that his name and power became famous and dreaded over all the world, forgetting also the advice of his said imperial majesty, made to him before to the contrary, did rather hearken to the counsel of those Spaniards about him, who had conceived a secret hatred to this land and to its liberty, because they could not enjoy posts of honor and high employments here under the states as in Naples, Sicily, Milan and the Indies, and other countries under the king's dominion. Thus allured by the riches of the said provinces, wherewith many of them were well acquainted, the said counselors, we say, or the principal of them, frequently remonstrated to the king that it was more for his Majesty's reputation and grandeur to subdue the Low Countries a second time, and to make himself absolute (by which they mean to tyrannize at pleasure), than to govern according to the restrictions he had accepted, and at his admission sworn to observe. From that time forward the king of Spain, following these evil counselors, sought by all means possible to reduce this country (stripping them of their ancient privileges) to slavery, under the government of Spaniards having first, under the mask of religion, endeavored to settle new bishops in the largest and principal cities, endowing and incorporating them with the richest abbeys, assigning to each bishop nine canons to assist him as counselors, three whereof should superintend the inquisition.

By this incorporation the said bishops (who might be strangers as well as natives) would have had the first place and vote in the assembly of the states, and always the prince's creatures at devotion; and by the addition of the said canons he would have introduced the Spanish inquisition, which has been always as dreadful and detested in these provinces as the worst of slavery, as is well known, in so much that his imperial majesty, having once before proposed it to these states, and upon whose remonstrances did desist, and entirely gave it up, hereby giving proof of the great affection he had for his subjects. But, notwithstanding the many remonstrances made to the king both by the provinces and particular towns, in writing as well as by some principal lords by word of mouth; and, namely, by the Baron of Montigny and Earl of Egmont, who with the approbation of the Duchess of Parma, then governess of the Low Countries, by the advice of the council of state were sent several times to Spain upon this affair. And, although the king had by fair words given them grounds to hope that their request should be complied with, yet by his letters he ordered the contrary, soon after expressly commanding, upon pain of his displeasure, to admit the new bishops immediately, and put them in possession of their bishoprics and incorporated abbeys, to hold the court of the inquisition in the places where it had been before, to obey and follow the decrees and ordinances of the Council of Trent, which in many articles are destructive of the privileges of the country.

This being come to the knowledge of the people gave just occasion to great uneasiness and clamor among them, and lessened that good affection they had always borne toward the king and his predecessors. And, especially, seeing that he did not only seek to tyrannize over their persons and estates, but also over their consciences, for which they believed themselves accountable to God only. Upon this occasion the chief of the nobility in compassion to the poor people, in the year 1566, exhibited a certain remonstrance in form of a petition, humbly praying, in order to appease them and prevent public disturbances, that it would please his majesty (by showing that clemency due from a good prince to his people) to soften the said points, and especially with regard to the rigorous inquisition, and capital punishments for matters of religion. And to inform the king of this affair in a more solemn manner, and to represent to him how necessary it was for the peace and prosperity of the public to remove the aforesaid innovations, and moderate the severity of his declarations published concerning divine worship, the Marquis de Berghen, and the aforesaid Baron of Montigny had been sent, at the request of the said lady regent, council of state, and of the states-general as ambassadors to Spain, where the king, instead of giving them audience, and redress the grievances they had complained of (which for want of a timely remedy did always appear in their evil consequences among the common people), did, by the advice of Spanish council, declare all those who were concerned in preparing the said remonstrance to be rebels, and guilty of high treason, and to be punished with death, and confiscation of their estates; and, what is more (thinking himself well assured of reducing these countries under absolute tyranny by the army of the Duke of Alva), did soon after imprison and put to death the said lords the ambassadors, and confiscated their estates, contrary to the law of nations, which has been always religiously observed even among the most tyrannic and barbarous princes.

And, although the said disturbances, which in the year 1566 happened on the aforementioned occasion, were now appeased by the governess and her ministers, and many friends to liberty were either banished or subdued, in so much that the king had not any show of reason to use arms and violence, and further oppress this country, yet for these causes and reasons, long time before sought by the council of Spain (as appears by intercepted letters from the Spanish ambassador, Alana, then in France, writ to the Duchess of Parma), to annul all the privileges of this country, and govern it tyrannically at pleasure as in the Indies; and in their new conquests he has, at the instigation of the council of Spain, showing the little regard he had for his people, so contrary to the duty which a good prince owes to his subjects), sent the Duke of Alva with a powerful army to oppress this land, who for his inhuman cruelties is looked upon as one of its greatest enemies, accompanied with counselors too like himself. And, although he came in without the least opposition, and was received by the poor subjects with all marks of honor and clemency, which the king had often hypocritically promised in his letters, and that himself intended to come in person to give orders to their general satisfaction, having since the departure of the Duke of Alva equipped a fleet to carry him from Spain, and another in Zealand to come to meet him at the great expense of the country, the better to deceive his subjects, and allure them into the toils, nevertheless the said duke, immediately after his arrival (though a stranger, and no way related to the royal family), declared that he had a captain-general's commission, and soon after that of governor of these provinces, contrary to all its ancient customs and privileges; and, the more to manifest his designs, he immediately garrisoned the principal towns and castles, and caused fortresses and citadels to be built in the great cities to awe them into subjection, and very courteously sent for the chief nobility in the king's name, under pretense of taking their advice, and to employ them in the service of their country. And those who believed his letters were seized and carried out of Brabant, contrary to law, where they were imprisoned and prosecuted as criminals before him who had no right, nor could be a competent judge; and at last he, without hearing their defense at large, sentenced them to death, which was publicly and ignominiously executed.

The others, better acquainted with Spanish hypocrisy, residing in foreign countries, were declared outlawed, and had their estates confiscated, so that the poor subjects could make no use of their fortresses nor be assisted by their princes in defense of their liberty against the violence of the pope; besides a great number of other gentlemen and substantial citizens, some of whom were executed, and others banished that their estates might be confiscated, plaguing the other honest inhabitants, not only by the injuries done to their wives, children and estates by the Spanish soldiers lodged in their houses, as likewise by diverse contributions, which they were forced to pay toward building citadels and new fortifications of towns even to their own ruin, besides the taxes of the hundredth, twentieth, and tenth penny, to pay both the foreign and those raised in the country, to be employed against their fellow-citizens and against those who at the hazard of their lives defended their liberties. In order to impoverish the subjects, and to incapacitate them to hinder his design, and that he might with more ease execute the instructions received in Spain, to treat these countries as new conquests, he began to alter the course of justice after the Spanish mode, directly contrary to our privileges; and, imagining at last he had nothing more to fear, he endeavored by main force to settle a tax called the tenth penny on merchandise and manufacture, to the total ruin of these countries, the prosperity of which depends upon a flourishing trade, notwithstanding frequent remonstrances, not by a single province only, but by all of them united, which he had effected, had it not been for the Prince of Orange with diverse gentlemen and other inhabitants, who had followed this prince in his exile, most of whom were in his pay, and banished by the Duke of Alva with others who between him and the states of all the provinces, on the contrary sought, by all possible promises made to the colonels already at his devotion, to gain the German troops, who were then garrisoned in the principal fortresses and the cities, that by their assistance he might master them, as he had gained many of them already, and held them attached to his interest in order, by their assistance, to force those who would not join with him in making war against the Prince of Orange, and the provinces of Holland and Zealand, more cruel and bloody than any war before. But, as no disguises can long conceal our intentions, this project was discovered before it could be executed; and he, unable to perform his promises, and instead of that peace so much boasted of at his arrival a new war kindled, not yet extinguished.

All these considerations give us more than sufficient reason to renounce the King of Spain, and seek some other powerful and more gracious prince to take us under his protection; and, more especially, as these countries have been for these twenty years abandoned to disturbance and oppression by their king, during which time the inhabitants were not treated as subjects, but enemies, enslaved forcibly by their own governors.

Having also, after the decease of Don Juan, sufficiently declared by the Baron de Selles that he would not allow the pacification of Ghent, the which Don Juan had in his majesty's name sworn to maintain, but daily proposing new terms of agreement less advantageous. Notwithstanding these discouragements we used all possible means, by petitions in writing, and the good offices of the greatest princes in Christendom, to be reconciled to our king, having lastly maintained for a long time our deputies at the Congress of Cologne, hoping that the intercession of his imperial majesty and of the electors would procure an honorable and lasting peace, and some degree of liberty, particularly relating to religion (which chiefly concerns God and our own consciences), at last we found by experience that nothing would be obtained of the king by prayers and treaties, which latter he made use of to divide and weaken the provinces, that he might the easier execute his plan rigorously, by subduing them one by one, which afterwards plainly appeared by certain proclamations and proscriptions published by the king's orders, by virtue of which we and all officers of the United Provinces with all our friends are declared rebels and as such to have forfeited our lives and estates. Thus, by rendering us odious to all, he might interrupt our commerce, likewise reducing us to despair, offering a great sum to any that would assassinate the Prince of Orange.

So, having no hope of reconciliation, and finding no other remedy, we have, agreeable to the law of nature in our own defense, and for maintaining the rights, privileges, and liberties of our countrymen, wives, and children, and latest posterity from being enslaved by the Spaniards, been constrained to renounce allegiance to the King of Spain, and pursue such methods as appear to us most likely to secure our ancient liberties and privileges. Know all men by these presents that being reduced to the last extremity, as above mentioned, we have unanimously and deliberately declared, and do by these presents declare, that the King of Spain has forfeited, ipso jure, all hereditary right to the sovereignty of those countries, and are determined from henceforward not to acknowledge his sovereignty or jurisdiction, nor any act of his relating to the domains of the Low Countries, nor make use of his name as prince, nor suffer others to do it. In consequence whereof we also declare all officers, judges, lords, gentlemen, vassals, and all other the inhabitants of this country of what condition or quality soever, to be henceforth discharged from all oaths and obligations whatsoever made to the King of Spain as sovereign of those countries. And whereas, upon the motives already mentioned, the greater part of the United Provinces have, by common consent of their members, submitted to the government and sovereignty of the illustrious Prince and Duke of Anjou, upon certain conditions stipulated with his highness, and whereas the most serene Archduke Matthias has resigned the government of these countries with our approbation, we command and order all justiciaries, officers, and all whom it may concern, not to make use of the name, titles, great or privy seal of the King of Spain from henceforward; but in lieu of them, as long as his highness the Duke of Anjou is absent upon urgent affairs relating to the welfare of these countries, having so agreed with his highness or otherwise, they shall provisionally use the name and title of the President and Council of the Province.

And, until such a president and counselors shall be nominated, assembled, and act in that capacity, they shall act in our name, except that in Holland and Zealand where they shall use the name of the Prince of Orange, and of the states of the said provinces until the aforesaid council shall legally sit, and then shall conform to the directions of that council agreeable to the contract made with his highness. And, instead of the king's seal aforesaid, they shall make use of our great seal, center-seal, and signet, in affairs relating to the public, according as the said council shall from time to time be authorized. And in affairs concerning the administration of justice, and transactions peculiar to each province, the provincial council and other councils of that country shall use respectively the name, title, and seal of the said province, where the case is to be tried, and no other, on pain of having all letters, documents, and despatches annulled. And, for the better and effectual performance hereof, we have ordered and commanded, and do hereby order and command, that all the seals of the King of Spain which are in these United Provinces shall immediately, upon the publication of these presents, be delivered to the estate of each province respectively, or to such persons as by the said estates shall be authorized and appointed, upon peril of discretionary punishment.

Moreover, we order and command that from henceforth no money coined shall be stamped with the name, title, or arms of the King of Spain in any of these United Provinces, but that all new gold and silver pieces, with their halfs and quarters, shall only bear such impressions as the states shall direct. We order likewise and command the president and other lords of the privy council, and all other chancellors, presidents, accountants-general, and to others in all the chambers of accounts respectively in these said countries, and likewise to all other judges and officers, as we hold them discharged from henceforth of their oath made to the King of Spain, pursuant to the tenor of their commission, that they shall take a new oath to the states of that country on whose jurisdiction they depend, or to commissaries appointed by them, to be true to us against the King of Spain and all his adherents, according to the formula of words prepared by the states-general for that purpose. And we shall give to the said counselors, justiciaries, and officers employed in these provinces, who have contracted in our name with his highness the Duke of Anjou, an act to continue them in their respective offices, instead of new commissions, a clause annulling the former provisionally until the arrival of his highness. Moreover, to all such counselors, accomptants, justiciaries, and officers in these Provinces, who have not contracted with his highness, aforesaid, we shall grant new commissions under our hands and seals, unless any of the said officers are accused and convicted of having acted under their former commissions against the liberties and privileges of this country or of other the like maladministration.

We farther command of the president and members of the privy council, chancellor of the Duchy of Brabant, also the chancellor of the Duchy of Guelders, and county of Zutphen, to the president and members of the council of Holland, to the receivers of great officers of Beoostersheldt and Bewestersheldt in Zealand, to the president and council of Friese, and to the Escoulet of Mechelen, to the president and members of the council of Utrecht, and to all other justiciaries and officers whom it may concern, to the lieutenants all and every of them, to cause this our ordinance to be published and proclaimed throughout their respective jurisdictions, in the usual places appointed for that purpose, that none may plead ignorance. And to cause our said ordinance to be observed inviolably, punishing the offenders impartially and without delay; for so it is found expedient for the public good. And, for better maintaining all and every article hereof, we give to all and every one of you, by express command, full power and authority. In witness whereof we have hereunto set our hands and seals, dated in our assembly at the Hague, the six and twentieth day of July, 1581, indorsed by the orders of the states-general, and signed J. De Asseliers.

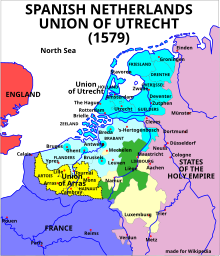

荷蘭獨立宣言也稱誓絕法案,(荷蘭語: Plakkaat van Verlatinghe),於1581年7月26日簽署,是低地國家從西班牙王國分離出來的獨立宣言,這項條例受烏得勒支同盟影響。[1]

圖集

《誓約法案》(荷蘭語:Plakkaat van Verlatinghe;西班牙語:Acta de Abjuración,字面意思是 “誓言標語牌”)是荷蘭的獨立宣言效忠西班牙腓力二世許多省份荷蘭統治時期,。

該法案於 1581 年 7 月 26 日在海牙簽署,正式確認了荷蘭議會在四天前在安特衛普所做的決定。它宣布烏得勒支聯盟各省的所有地方法官都不再宣誓效忠他們的領主菲利普,他也是西班牙國王。給出的理由是腓力沒有履行對臣民的義務,壓迫他們並侵犯他們古老的權利。因此,菲利普被認為放棄了簽署該法案的各省統治者的王位。

《誓約法案》允許新獨立的領土進行自治,儘管它們首先將王位交給了其他候選人。 1587 年,由於弗朗索瓦·弗蘭克 (François Vranck)的推論等原因,這項計畫失敗了,各省於 1588 年成為共和國。

在此期間,佛蘭德斯和布拉班特省的大部分地區以及蓋爾勒省的一小部分被西班牙重新佔領。這些地區的部分收復給西班牙導致了弗蘭德倫州、布拉班特州、奧弗馬斯州和蓋爾雷州 的建立。

背景

1544 年,神聖羅馬帝國皇帝兼西班牙國王查理五世在其勃艮第領土上併入了格爾德斯公國,哈布斯堡尼德蘭的17 個省通過聯合體聯合起來。批准,該公國成為一個獨立的實體。[ 1 ]

1555年查理退位後,他的兒子西班牙國王菲利普二世繼承了這些省份。儘管自1477 年 2 月 10 日《勃艮地瑪麗大憲章或特權》以來,各省都在荷蘭議會中擁有代表。

在荷蘭起義中,從 1568 年起,其中幾個省份起來反抗腓力。考慮到當時的君主制精神,起義必須在某種程度上被證明是合理的——正如荷蘭起義領袖沉默者威廉所說的那樣——作為「共和國古老的特權和自由應該恢復」的嘗試;[ 2 ]部分是針對皇家議員,而不是國王:[ 3 ]因此,法律上的虛構被維持為只是反抗他的總督,依次是阿爾巴公爵、路易斯·德·蘇尼加·雷克森斯、奧地利的約翰和國王。[需要引用]

然而,到了 1576年根特平定之時,這種藉口已經失效。當唐璜於1577 年攻擊安特衛普和那慕爾時,議會——就像省級莊園對非保皇黨總督所做的那樣——任命馬蒂亞斯大公為腓力的侄子擔任總督,未經腓力同意。[註1 ]馬提亞斯年輕且經驗不足,沒有攜帶自己的資源參加與腓力的戰鬥。在帕爾馬公爵開始嚴重侵犯與他的阿拉斯聯盟的一些南部省份的綏靖統一之後,這成為一個嚴重的問題,叛亂的北部省份以他們自己的烏得勒支聯盟作為回應,兩者都是在1579年 每個工會都組成了自己的三級會議]4[因此,沉默的威廉決定,叛逆的荷蘭應該尋找一位能帶來有用的外國盟友的霸主。他希望不願成為別人總督的法國國王亨利三世的弟弟和假定繼承人安茹公爵弗朗西斯就是這樣的人。叛亂的國家總督被說服將荷蘭的主權交給他,他透過《普萊西萊圖爾條約》接受了這一點,而馬蒂亞斯則被慷慨的年金收買。然而,荷蘭和澤蘭並沒有加入這項提議,而是更願意指望威廉本人來移交主權。[ 5 ]

皈依法

荷蘭主權的轉移提出了一個重大問題:城市和農村地區的法官以及各省本身都宣誓效忠菲利普。在這個君主制時代,效忠宣誓受到非常嚴肅的對待。只要能夠掩蓋與腓力的衝突,這些地方官就可以假裝仍然忠於國王,但如果新的君主得到承認,他們就必須做出選擇。由於菲利普的行為,叛逆的議會於 1581 年 6 月 14 日決定正式宣布王位空缺。[ 6 ]因此,《赦免法案》的荷蘭語名稱為:“Plakkaat van Verlatinghe”,可翻譯為“遺棄標語牌”。[註2 ]這並不是指菲利普被臣民拋棄,而是指荷蘭「羊群」被邪惡的「牧羊人」菲利普拋棄。[需要引用]

由四名成員組成的委員會 - 安德里斯·赫塞爾斯 (Andries Hessels),布拉班特州州長(秘書); Jacques Tayaert,根特市退休金領取者; Jacob Valcke,特爾戈斯市(現為戈斯)的退休金領取者;梅赫倫市的退休金領取者彼得·範·迪文(Pieter van Dieven,又名彼得魯斯·迪瓦烏斯)負責起草後來的《誓言法案》。[ 6 ]該法案禁止在所有法律事務中使用菲利普的名字和印章,並禁止在鑄造硬幣時使用他的名字或徽章。它授權各省議會從此發布地方法官的任命。該法案解除了所有治安法官先前對菲利普的效忠誓言,並根據州議會規定的表格,規定了對他們所服務的省份各州的新效忠誓言。[註3 ]實際草案似乎是由眾議院議員[註4 ] Jan van Asseliers 撰寫的。 [ 7 ]

該法案因其廣泛的序言而引人注目,序言採用了意識形態辯護的形式,表述為對菲利普國王的起訴書(詳細的不滿清單)。這種形式與《美國獨立宣言》有著驚人的相似之處,引起了人們的猜測,托馬斯·傑斐遜在撰寫後者時,至少部分受到了《誓言法案》的啟發。[ 8 ] [ 9 ]

序言是根據菲利普·德·莫奈 (Philippe de Mornay)的《反暴君》而寫的,其他君主的作品也可能是靈感的來源。[ 10 ]叛亂分子在訴諸公眾輿論時,可能認為引用「權威」消息來源並提及他們希望捍衛的「古老權利」更為重要。透過罷免違反與臣民之間的社會契約的統治者,他們是第一個應用這些理論思想的人。歷史學家彼得·蓋爾 (Pieter Geyl)將《誓約法案》描述為“對中世紀堅定的自由傳統的相當出色的表達,儘管是遲來的”,並指出,雖然該法案中表達的原則源自加爾文主義,但該文件缺乏純粹的宗教論證。[ 11 ]

宣言中按出現順序列出了這些省份:布拉班特公國和格爾德斯公國、佛蘭德斯郡、荷蘭郡和澤蘭郡以及弗里西亞郡、梅赫倫郡和烏得勒支郡。[需要引用]上艾瑟爾省(包括德倫特省)和格羅寧根省也脫離了聯邦,但沒有單獨提及,因為嚴格來說它們不是獨立的實體,而是分別屬於烏得勒支和居爾德斯的一部分。佛蘭德斯和布拉班特的大部分地區後來再次被西班牙國王佔領。[需要引用]

後果

《誓約法案》並沒有解決低地國家的權威問題。腓利不承認該法案,也不承認安茹公爵的主權,同時他已經宣布奧蘭治的威廉為非法,並懸賞要他的人頭。[ 12 ]許多地方法官拒絕宣誓並寧願辭去職務,從而改變了荷蘭許多叛亂城市的政治構成,強化了激進分子。[需要引用]同時,三級會議有自己的權威主張,事實上,威廉作為他們在大多數省份的代表也是如此,[ 13 ]而安茹則被留下作為一個空虛的傀儡。後者對自己有限的權力並不滿意,並試圖征服包括安特衛普在內的許多城市。他對後者的攻擊被稱為“法國之怒”,導致了恥辱性的擊退,並極大地損害了公爵的聲譽。[ 14 ]

這導致三級會議開始尋找不同的主權國家。第一次試圖讓英國伊麗莎白一世獲得主權的嘗試沒有成功,沉默者威廉被要求承擔“空缺”的荷蘭伯爵頭銜,但他於 1584 年在安排最終確定之前被暗殺。《絕倫條約》簽訂後,伊莉莎白同意以荷蘭叛軍的保護者身分向他們提供援助,但並未取得主權。[ 15 ]根據該條約的規定,第一代萊斯特伯爵羅伯特·達德利被任命為荷蘭總督。然而,就像安茹公爵的「統治」一樣,這被證明是令人失望的。 1587 年萊斯特離開後,鑑於英國歷史學家約翰·赫克斯特布爾·埃利奧特 (John Huxtable Elliott)所說的“君主制思想在屢次失敗的情況下緩慢衰落”,[ 16 ]總督決定自行承擔主權,從而使七個[註5 ]聯合省為共和國。[需要引用]

參見

八十年戰爭(荷蘭語:Tachtigjarige Oorlog;西班牙語:Guerra de los Ochenta Años),又稱為荷蘭起義(荷蘭語:Nederlandse Opstand)、法蘭德斯戰爭(西班牙語:Guerra de Flandes),是一場哈布斯堡尼德蘭(或西屬尼德蘭)與西班牙帝國於1568年至1648年期間爆發的戰爭,其中於1609年—1621年之間存在了12年的和平時期(稱為「十二年休戰」)。八十年戰爭過後尼德蘭七省聯邦共和國獨立,成為「荷蘭共和國」,因此八十年戰爭也被認為是荷蘭獨立戰爭。

初始階段,西班牙費利佩二世的軍隊收復了大部分反叛的省份。然而,在被放逐的威廉一世的領導下,北方各省繼續他們的抵抗,並成功地驅逐了哈布斯堡王朝的軍隊,並於1581年,成立了尼德蘭七省聯邦共和國。[note 8] 共和國的心臟地帶的威脅解除了,不過戰爭持續在其他區域進行。

1609年簽訂十二年的休戰協定,雙方在海外的掠奪爭戰從未停止。1621年,停戰協定屆滿,尼德蘭七省聯邦共和國與西班牙帝國之間的戰爭又起,就和歐洲各國在1619年啟動的三十年戰爭時間重疊。最終,達成1648年的「明斯特和約」(該條約是「威斯特伐利亞和約」的一部分),尼德蘭七省聯邦共和國正式被確認為一個獨立的國家,成為「荷蘭共和國」。

戰爭原因

在戰爭前十年,荷蘭已經越來越不滿西班牙哈布斯堡王朝的統治,其中重要原因之一是西班牙對荷蘭人的重斂苛稅,且哈布斯堡王室的規模阻礙了來自西班牙政府的支援和管理。

西班牙也實施嚴格的羅馬天主教會統轄政策,並以西班牙宗教裁判所強制執行。在當時的宗教改革運動產生了許多新教教派,在十七省有許多追隨者。包括馬丁·路德的德意志宗教改革、荷蘭改革者門諾·西門的再洗禮派以及荷蘭改革教會的喀爾文的教義。這些發展導致了西元1566年的偶像破壞動亂,此反對崇拜偶像的憤怒使眾多北歐教堂拆除天主教的雕像和其他天主教裝飾。

歷史背景

由於歐洲各個王室家族之間相互聯姻和繼承,今天歐洲版圖上的各國自古就有千絲萬縷的聯繫。1516年,來自荷蘭根特(今屬比利時)的查理王子繼承了費迪南和伊莎貝拉的王位,史稱查理五世。

查理五世來自歐洲著名的哈布斯堡家族。他雖然來自荷蘭,但在鎮壓了西班牙各地的叛亂後已經完全被西班牙所接納。查理五世最後留下的名言是「對主保聖人祈禱時,講西班牙語;只有喊狗喊馬時,我才講荷蘭語。」而此時,被河流和運河分割而形成的17個尼德蘭行省,實際上是西班牙疆域的一部分。

他的兒子費利佩二世繼承西班牙王位後,繼續統治荷蘭。但「無代表,不納稅」的思想開始在荷蘭流傳,1560年代,荷蘭貴族就在威廉一世的率領下開始了反抗,在1568年到1648年打了一場長期的獨立戰爭。對西班牙來說,這是一次內戰,交戰的雙方為西班牙哈布斯堡家族的天主教王室和受到路德派和喀爾文派影響的荷蘭新教基督徒。[15]

戰爭過程

起義和鎮壓(1566-1609)

尼德蘭(即現在的荷蘭)各省為擺脫西班牙的統治而進行的長期武裝鬥爭。

1555年,神聖羅馬帝國皇帝查理五世將尼德蘭賜給其子、西班牙國王費利佩二世。由於費利佩二世堅持推行哈布斯堡家族一貫奉行的戰爭,重稅和集權政策,並同一直圖謀自治的尼德蘭三級會議相對抗。

1559年,費利佩二世從尼德蘭回到西班牙,坐鎮馬德里發號施令,從而更加激起荷蘭人的不滿。

1562年,法蘭德斯和布拉邦爆發了小規模起義。為加強對尼德蘭的控制,阿爾瓦公爵秉承費利佩二世的旨意在布魯塞爾實施恐怖統治。

1568年1-4月,荷蘭省和澤蘭爆發起義,奧蘭治親王、拿騷的威廉·范·奧蘭治(沉默者威廉)(1533-1584)組建一支荷蘭軍隊,從而開始了一場持久的、時起時伏的獨立戰爭。

喀爾文派的游擊隊、「丐軍」開始在陸上和海上不斷進行襲擊和搶劫活動。同年5月25日,拿騷的路易(Louis of Nassau,1538-1574)指揮的一支荷蘭人小部隊在海利赫萊(Heiligerlee)首戰告捷,但同年7月在耶明根(Jemmingen)之戰中受挫。然而,「乞丐軍」的活動仍非常頻繁,他們封鎖了布魯塞爾的出海口。

反叛(1572-1576)

1572年4月1日,「丐軍」攻占了鹿特丹以西的布里爾港(Bril)隨後又陸續占領了一些城市。同年,奧蘭治親王、拿騷的「沉默者」威廉被推選為聯合省共和國執政。至此,荷蘭人占領了布魯塞爾附近的所有地區。

1574年,西班牙軍隊圍攻萊頓未果。同年4月,拿騷的路易斯在莫克荒原之戰中兵敗被殺。後來,尼德蘭南方各省按照1576年根特協定(Pacification of Ghent)與北方聯合,以驅逐西班牙軍隊。西班牙新任總督亞歷山大·法爾內塞遂卒軍重新征服南方各省。

復位和再征服(1579–1588)

1579年,南方各省接受安撫,結成阿拉斯同盟(Union of Arras),向西班牙人妥協;北方各省則於同年成立聯省共和國(United Provinces,即烏特勒支同盟),進而謀求更大程度的自治。

1581年,位於低地國家(今天荷蘭、比利時)等地的七個行省聯合起來,宣布成立「尼德蘭七省共和國」(De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden),開始對西班牙海外據點發動攻擊。[16]

由於西班牙軍隊準備消滅新生的共和國,沉默者威廉向法國求援,心懷叵測的安茹公爵法蘭索瓦答應相助,但安茹公爵的真正用心在於控制尼德蘭。

1584年,威廉遭暗殺,西班牙人重新控制法蘭德斯和布拉邦,迫使遷都海牙。

1586年,萊斯特伯爵羅伯特·達德利率領一支英國遠征軍進入尼德蘭,援助荷蘭人,但未能扭轉局勢而撤走。聯合省遂決心在其新執政、沉默者威廉之子毛里茨親王的率領下單獨作戰。後因西班牙人忙於其它戰事(見西班牙無敵艦隊;西葡戰爭),無暇進行北尼德蘭戰爭出現暫時的、非正式的休戰狀態,但不久這種局面又被打破。

僵局和妥協(1588-1609)

1600年,莫里斯率軍發動攻勢,並贏得尼烏波特戰役的勝利。

1599 年至 1609 年是西班牙帝國與新興荷蘭共和國之間八十年戰爭(約 1568 年至 1648 年)的一個階段。 在此之後的十年(1588-1598)中,荷蘭國家軍隊在拿騷總督莫里斯和拿騷-迪倫堡的威廉·路易斯的領導下進行了重大征服,並以十二年休戰(1609- 1621)的結束而結束)於 1609 年 4 月 9 日。1599 年至 1609 年期間總體上處於僵局。 著名的尼烏波特戰役(1600 年)為荷蘭人帶來了戰術上的勝利,但沒有長期收益,而西班牙人在奧斯坦德圍城戰(1601-1604 年)和斯皮諾拉的

十二年休戰(1609–1621)

軍事維持和貿易減少使西班牙和荷蘭共和國都面臨財政壓力。 為了緩和局勢,1609 年 4 月 9 日在安特衛普簽署了停火協議,標誌著荷蘭起義的結束和十二年休戰的開始。 對荷蘭倡議者約翰·凡·奧爾登巴內維爾特來說,這項休戰的締結是重大的外交政變,因為西班牙透過締結該條約,正式承認了共和國的獨立。 在西班牙,停戰被視為重大恥辱——她遭受了政治、軍事和意識形態的失敗,對其威望的侮辱是巨大的。關閉斯海爾德河以禁止進出安特衛普,以及接受荷蘭在西班牙和葡萄牙殖民海上航道上的商業活動只是西班牙人反對的幾個問題。

儘管國際層面和平,荷蘭國內事務卻陷入政治動盪。 最初的神學爭論導致了抗議者(阿民念派)和反抗議者(戈馬主義者)之間的騷亂。 一般來說,攝政王會支持前者,平民會支持後者。 就連政府也介入其中,奧爾登巴內維爾特站在抗議者這邊,而拿騷總督莫里斯則站在反對者這邊。 最終,多特主教會議譴責抗議者為異端,並將他們逐出國家公共教會。 範·奧爾登巴內維爾特和他的盟友吉爾斯·範·萊登伯格被判死刑,而另外兩名抗議者盟友朗布特·霍格貝茨和雨果·格老秀斯則被判終身監禁。

最終階段(1621-1648)

荷蘭的干預(1619-1621)

1621 年至 1648 年是西班牙帝國與新興荷蘭共和國之間八十年戰爭(約 1568 年至 1648 年)的最後階段。 它始於十二年休戰協議(1609-1621)到期,並於 1648 年以《明斯特和約》結束。

儘管荷蘭人和西班牙人在於利希-克利夫斯貝格的於利希王位繼承戰爭(1609 年6 月– 1610 年10 月;1614 年5 月– 1614 年10 月)中都捲入了對立的雙方,但他們小心翼翼地避開對方,因此敵對行動從未蔓延回來。然而,談判最終和平的嘗試也失敗了,戰爭如預期於 1621 年重新開始。從本質上講,它成為了更廣泛的三十年戰爭的一個側面戰區,這場戰爭已經隨著1618 年神聖羅馬帝國東部地區(波希米亞和奧地利)爆發的波西米亞起義而爆發,使中歐新教聯盟與天主教聯盟展開對立,儘管這兩種衝突從未完全融合。經過幾次來回——尤其是西班牙人於1625 年征服了布雷達,但荷蘭人於1637 年將其奪回——荷蘭共和國最終征服了東部邊界的奧爾登扎爾(Oldenzaal,1626 ) 和格羅恩洛(Groenlo,1627) 堡壘,

圍攻共和國(1621-1639)

1621年,荷蘭人乘西班牙捲入三十年戰爭之機,重新開戰,並不斷贏得勝利。

1626年斯皮諾拉侯爵率領的西班牙軍隊重占布雷達;

1628年,荷蘭艦隊在古巴海面俘獲一支西班牙裝運銀子的船隊;

1632年,荷蘭軍隊攻占馬斯垂克;

1639年,馬頓·特羅普率領的荷蘭艦隊在唐斯海戰重創西班牙艦隊。在荷蘭軍隊不斷打擊下,西班牙被迫進行和談。

戰爭結束

西班牙與共和國之間的談判於1646年1月正式開始,這是交戰各方在三十年戰爭中進行更為全面的和平談判的一部分。總幹事派出了來自幾個省的八名代表,因為沒有人相信其他省份能夠充分代表他們。其中有上愛塞省的威廉·凡·里珀達(Willem van Ripperda),菲士蘭省的弗蘭斯·凡·多尼(Frans van Doni),格羅寧根的阿德里安·克蘭特(Adriaen Clant tot Stedum)、阿德里安·鮑爾(Adriaen Pauw)和揚·凡·馬森斯(Jan van Mathenesse)、巴特爾德·凡·根特(Barthold van Gent)、澤蘭省的約翰·凡·諾伊特(Johan de Knuyt)。西班牙代表團由佩納蘭達伯爵加斯帕爾·德·布拉卡蒙特領導。談判在明斯特的「尼德蘭之家」舉行。1648年,雙方簽訂了西發里亞和約,結束了八十年戰爭和三十年戰爭。依約,尼德蘭南方各省仍為西屬尼德蘭。

荷蘭和西班牙代表團很快就「十二年停戰」案文達成了協議。因此,它確認了西班牙對荷蘭獨立的承認。荷蘭的要求(關閉斯海爾德河,切斷Meierij,荷蘭在印度和美洲的正式征服,以及解除西班牙的禁運)都得到了普遍滿足。然而,主要政黨之間的一般談判仍在繼續,因為法國不斷提出新的要求。因此,最終決定將共和國與西班牙之間的和平與全面和平談判分開。這使得雙方能夠在技術上得出結論是一個單獨的和平(法國認為這違反了1635年與共和國的聯盟條約)。

該條約的案文(共79條)於1648年1月30日確定。然後將其送交校長(西班牙國王費利佩四世和國家將軍)批准。 4月4日,五個省投票批准。烏特勒支最終屈服於其他省份的壓力,但澤蘭堅持並拒絕簽署。最終決定在沒有澤蘭同意的情況下批准和平。和平會議的代表在1648年5月15日宣布了宣誓的和平。

影響

全歐範圍

八十年戰爭(約 1568-1648)的後果對低地國家、西班牙帝國、神聖羅馬帝國以及其他國家產生了深遠的軍事、政治、社會經濟、宗教和文化影響。歐洲地區和歐洲海外殖民地。 根據《明斯特與約》(1648 年5 月15 日),哈布斯堡王朝的尼德蘭一分為二,北部新教統治的荷蘭成為荷蘭共和國,獨立於西班牙和神聖羅馬帝國,而南部天主教統治的西屬尼德蘭仍處於統治之下。西班牙哈布斯堡王朝主權。 西班牙帝國和荷蘭南部在財政和人口上都遭到了破壞,政治和經濟都在衰落,而荷蘭共和國卻成為了全球商業強國,並為其上層和中產階級實現了高度繁榮,被稱為荷蘭黃金時代,儘管仍然存在巨大的社會經濟、地理和宗教不平等和問題,以及內部和外部政治、軍事和宗教衝突。

新邊界

荷蘭共和國在西班牙荷蘭取得了一些有限的領土收益,但沒有成功恢復1590年之前失去的整個領土。因此,戰爭的最終結果是哈布斯堡荷蘭永久性分裂為兩部分:共和國的領土大致對應現今的荷蘭,西班牙荷蘭大致相當於今天的比利時,盧森堡和法國北部-加萊海峽。在海外,荷蘭共和國通過其兩家特許公司的中介機構獲得了聯合東印度公司(VOC)和荷蘭西印度公司的重要殖民地財產,主要是以葡萄牙為代價。和平解決方案正式將荷蘭共和國與神聖羅馬帝國分開。在衝突過程中,由於其財政軍事創新,荷蘭共和國成為大國,而西班牙帝國則失去了歐洲的霸權地位。

股份有限公司、荷蘭崛起與聖經教義之深度淵源:從安息年到有限責任

現代經濟體系的基石——股份有限公司(Joint-stock company)與有限責任(Limited liability),其雛形並非純粹的商業巧合,而是深刻植根於十七世紀荷蘭改革宗信仰、猶太經商智慧以及聖經關於「赦免」、「罪債」與「安息年」的法律邏輯之中。這套體系將聖經中的「債務豁免」轉化為世俗法律,使人類得以在風險可控的框架下進行大規模開拓。

一、 上主的主權與管家職分:資產所有權的聖經基礎

股份有限公司的核心在於「所有權」與「經營權」的分離,這完美契合了聖經中人作為上主管家的身分。荷蘭東印度公司(VOC)的投資者們深信,地上的財富是上主信託給人的基業,必須透過合一的組織來進行治理。

詩篇 第 24 篇 1 節

地和其中所充滿的,世界和住在其間的,都屬上主。

利未記 第 25 章 23 節

地不可永賣,因為地是我的;你們在我面前是客旅,是寄居的。

歷代志上 第 29 章 14 節

我算什麼,我的百姓算什麼,竟能如此樂意奉獻?因為萬物都從你而來,我們把從你手裡得來的奉獻給你。

哥林多前書 第 4 章 2 節

所求於管家的,是要他有忠心。

馬太福音 第 25 章 14 至 15 節

天國又好比一個人要往外國去,就叫了僕人來,把他的家業交給他們;按著各人的才幹給他們銀子:一個給了五千,一個給了二千,一個給了一千,就往外國去了。

二、 罪債、赦免與有限責任:安息年機制的商業化

「有限責任」是人類經濟史上最重要的發明之一,它規定投資者的損失上限僅限於其出資額。這套邏輯直接衍生自聖經關於「債務不可永久化」與「罪債赦免」的應許,旨在防止債務摧毀人的神聖生命。

1. 安息年:債務的自動豁免與重啟

聖經嚴禁債務無限期延伸,設定了每七年的強制性債務核銷。

申命記 第 15 章 1 至 2 節

每逢七年的末了,你要施行豁免。豁免的定例乃是這樣:凡債主要把所借給鄰舍的豁免了;不可向鄰舍和弟兄追討,因為上主的豁免年已經宣告了。

申命記 第 15 章 12 至 13 節

你弟兄中若有一個希伯來男人,或一個希伯來女人被賣給你,服事你六年,到第七年你要任他自由出去。你任他自由出去的時候,不可使他空手而去。

2. 有限責任與「不致滅亡」的恩典

有限責任保護了創業者的生存權,這與基督清償人類無法負擔之「罪債」的原理相同——債務被轉移、被釘死,而債務人獲得重生。

歌羅西書 第 2 章 14 節

又塗抹了在律例上所寫攻擊我們、有礙於我們的字據,把它撤去,釘在十字架上。

馬太福音 第 6 章 12 節

免我們的債,如同我們免了人的債。

路加福音 第 7 章 41 至 42 節

一個債主有兩個人欠他的債;一個欠五十兩銀子,一個欠五兩銀子;因為他們無力償還,債主就把兩個人都開恩釋放了。

羅馬書 第 8 章 1 節

如今,那些在基督耶穌裡的就不定罪了。

三、 荷蘭獨立、猶太經商與「約」的擴張

1581 年荷蘭獨立(八十年戰爭)期間,大量逃離伊比利半島的塞法迪猶太人湧入阿姆斯特丹。他們將聖經中「約」的嚴肅性帶入商業,與荷蘭改革宗信徒共同建立了人類第一個現代證券交易所。

1. 契約的聖潔性:基於神聖盟約的信用

民數記 第 30 章 2 節

人若向上主許願或起誓,要約束自己,就不可食言,必要按口中所出的一切話行。

詩篇 第 15 篇 4 節

他發了誓,雖然自己吃虧也不更改。

箴言 第 11 章 1 節

詭詐的天平為上主所憎惡;公平的法碼為他所喜悅。

2. 借出不借入:全球金融的主權應許

猶太人在荷蘭建立的銀行與融資體系,實踐了聖經中關於成為列國債權人的應許。

申命記 第 15 章 6 節

因為上主你的神必照他所應許你的賜福與你。你必借給許多國民,卻不至向他們借貸;你必管轄許多國民,他們卻不得管轄你。

申命記 第 28 章 12 節

上主必為你開天上的府庫,按時降雨在你的地上。在你手裡所辦一切事上賜福與你。你必借給許多國民,卻不至向他們借貸。

四、 禧年精神與資產流動性:股份有限公司的終極目標

股份有限公司發行股票,使資產具有極高的流動性。這種「資產可分割與可回歸」的特質,是禧年精神在現代市場的變體。

利未記 第 25 章 10 節

第五十年,你們要當作聖年,在遍地給一切的居民宣告自由。這年必為你們的禧年,各人要歸回自己的產業,歸回本家。

利未記 第 25 章 13 至 14 節

這禧年,各人要歸回自己的產業。你若賣給鄰舍什麼,或是從鄰舍手下買什麼,彼此不可虧負。

箴言 第 13 章 22 節

善人給子孫遺留產業;罪人為義人積存財物。

傳道書 第 11 章 1 至 2 節

當將你的糧食撒在水面,因為日久必能得著。將你所擁有的分給七人,或分給八人,因為你不知道將來有什麼災禍臨到地上。

五、 結語:上主法律下的自由貿易

現代股份有限公司的建立,是人類學習上主智慧的成果:透過有限責任實踐「豁免與恩典」,透過股份合作實踐「合一與管家職分」,透過信貸體系實踐「借出不借入」的權柄。

以弗所書 第 1 章 7 節

我們藉這愛子的血得蒙救贖,過犯得以赦免,乃是照他豐富的恩典。

加拉太書 第 5 章 1 節

基督釋放了我們,叫我們得以自由。所以要站立得穩,不要再被奴僕的軛挾制。

箴言 第 22 章 1 節

美名勝過大財;恩寵強如金銀。

路加福音 第 16 章 11 節

倘若你們在不義的錢財上不忠心,誰還把那真實的錢財託付你們呢?

啟示錄 第 21 章 5 節

坐寶座的說:看哪,我將一切都更新了!又說:你要寫上;因這些話是可信的,是真實的。

- 我又看見一個新天新地;因為先前的天地已經過去了,海也不再有了。

- 我又看見聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降,預備好了,就如新婦妝飾整齊,等候丈夫。

- 我聽見有大聲音從寶座出來說:看哪,神的帳幕在人間。他要與人同住,他們要作他的子民。神要親自與他們同在,作他們的神。

- 神要擦去他們一切的眼淚;不再有死亡,也不再有悲哀、哭號、疼痛,因為以前的事都過去了。

- 坐寶座的說:看哪,我將一切都更新了!又說:你要寫上;因這些話是可信的,是真實的。

- 他又對我說:都成了!我是阿拉法,我是俄梅戛;我是初,我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。

- 得勝的,必承受這些為業:我要作他的神,他要作我的兒子。

- 惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的,和一切說謊話的,他們的分就在燒著硫磺的火湖裡;這是第二次的死。

- 拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中,有一位來對我說:你到這裡來,我要將新婦,就是羔羊的妻,指給你看。

- 我被聖靈感動,天使就帶我到一座高大的山,將那由神那裡、從天而降的聖城耶路撒冷指示我。

- 城中有神的榮耀;城的光輝如同極貴的寶石,好像碧玉,明如水晶。

- 有高大的牆,有十二個門,門上有十二位天使;門上又寫著以色列十二個支派的名字。

- 東邊有三門、北邊有三門、南邊有三門、西邊有三門。

- 城牆有十二根基,根基上有羔羊十二使徒的名字。

- 對我說話的,拿著金葦子當尺,要量那城和城門城牆。

- 城是四方的,長寬一樣。天使用葦子量那城,共有四千里,長、寬、高都是一樣;

- 又量了城牆,按著人的尺寸,就是天使的尺寸,共有一百四十四肘。

- 牆是碧玉造的;城是精金的,如同明淨的玻璃。

- 城牆的根基是用各樣寶石修飾的:第一根基是碧玉;第二是藍寶石;第三是綠瑪瑙;第四是綠寶石;

- 第五是紅瑪瑙;第六是紅寶石;第七是黃璧璽;第八是水蒼玉;第九是紅璧璽;第十是翡翠;第十一是紫瑪瑙;第十二是紫晶。

- 十二個門是十二顆珍珠,每門是一顆珍珠。城內的街道是精金,好像明透的玻璃。

- 我未見城內有殿,因主神─全能者和羔羊為城的殿。

- 那城內又不用日月光照;因有神的榮耀光照,又有羔羊為城的燈。

- 列國要在城的光裡行走;地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。

- 城門白晝總不關閉,在那裡原沒有黑夜。

- 人必將列國的榮耀、尊貴歸與那城。

- 凡不潔淨的,並那行可憎與虛謊之事的,總不得進那城;只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。

- 天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河,明亮如水晶,從神和羔羊的寶座流出來。

- 在河這邊與那邊有生命樹,結十二樣(或作:回)果子,每月都結果子;樹上的葉子乃為醫治萬民。

- 以後再沒有咒詛;在城裡有神和羔羊的寶座;他的僕人都要事奉他,

- 也要見他的面。他的名字必寫在他們的額上。

- 不再有黑夜;他們也不用燈光、日光,因為主神要光照他們。他們要作王,直到永永遠遠。

- 天使又對我說:這些話是真實可信的。主就是眾先知被感之靈的神,差遣他的使者,將那必要快成的事指示他僕人。

- 看哪,我必快來!凡遵守這書上預言的有福了!

- 這些事是我約翰所聽見、所看見的;我既聽見、看見了,就在指示我的天使腳前俯伏要拜他。

- 他對我說:千萬不可!我與你和你的弟兄眾先知,並那些守這書上言語的人,同是作僕人的。你要敬拜神。

- 他又對我說:不可封了這書上的預言,因為日期近了。

- 不義的,叫他仍舊不義;污穢的,叫他仍舊污穢;為義的,叫他仍舊為義;聖潔的,叫他仍舊聖潔。

- 看哪,我必快來!賞罰在我,要照各人所行的報應他。

- 我是阿拉法,我是俄梅戛;我是首先的,我是末後的;我是初,我是終。

- 那些洗淨自己衣服的有福了!可得權柄能到生命樹那裡,也能從門進城。

- 城外有那些犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的,並一切喜好說謊言、編造虛謊的。

- 我─耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根,又是他的後裔。我是明亮的晨星。

- 聖靈和新婦都說:來!聽見的人也該說:來!口渴的人也當來;願意的,都可以白白取生命的水喝。

- 我向一切聽見這書上預言的作見證,若有人在這預言上加添什麼,神必將寫在這書上的災禍加在他身上;

- 這書上的預言,若有人刪去什麼,神必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。

- 證明這事的說:是了,我必快來!阿們!主耶穌啊,我願你來!

- 願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。阿們!

荷蘭這些受到希伯來主義影響的神學家中間,最重要的是兩個人,一個是格勞修斯,我們都熟悉的國際海洋法學家,他現在是以此聞名的,但是當時他是一個非常傾向于共和主義的具有現實政治關懷的學者。他主張,現實的荷蘭共和國之所以還有許多不盡人意的地方,歸根結底還是因為我們沒有完善的範本,也就是離希伯萊長老共和國的範本還差的很遠,正確的辦法就是我們復古維新,按照這個範本的要求重新改造我們的荷蘭共和國。荷蘭共和國真正的法統是封建性的法統,奧蘭治家族這樣的封建貴族反對西班牙國王的理由是什麼呢?因為西班牙國王作為領主,他沒有遵守領主和附庸之間的封建契約,侵犯他的附庸的權利,所以儘管你是國王,但是我們仍然要反對你。你看現在的荷蘭國歌,荷蘭國歌好像是現在世界上國歌中間最長的,如果不是最長的也是最長的之一,它一開始就唱:

回覆刪除我,拿索的威廉;

流著日爾曼血液。

忠於祖國;

堅守這信念,直到死亡。

我,奧蘭治親王

自由又無畏;

西班牙的國王,

我一向尊重。

歌詞裡他作為附庸怎麼尊重領主西班牙國王,西班牙國王又是怎麼暴君的,一直講到第六節才說雖然你是如此偉大但是侵犯了我們傳統的權利我們還是要打擊你反對你,直到把你那些雇傭兵統統趕出去殺光為止。

我所皈依者

就是上帝呀,我的主。

您是我所依靠,

我從來不想背棄您。

請賜勇氣於我 — —

您永遠的僕人。

賜予我消滅那讓我痛心的

暴君的力量。

現在的荷蘭足球隊員一般沒有幾個有耐心唱第六節的(笑),一般來說唱到第一節的時候就不再唱下去了。唱到第一節結束的時候就給你有個很奇怪的感覺,明明是荷蘭國歌,而且荷蘭又是從西班牙那裡爭取獨立的,但是聽他們唱歌的內容卻是給西班牙國王歌功頌德(笑),這簡直不算個國歌。如果中國人唱起國歌一直唱到天皇多麼偉大你會有什麼感覺?(笑)這就是他們的法統,這個法統造成的結果是,既然我們的目的就是為了反對西班牙的中央集權改革,那麼我們革命成功的結果當然要維護我們的封建權利,於是結果就很妙了,荷蘭是七個省組成的聯邦共和國,所有重大決策總督大人個人是不能做決策的,三級會議也不能做決定,你必須向每一個省議會請示,然後七省議會全部同意之後才可以,但是七省議會也不能各自做決定,七省議會是由各個自治市政組成的,省議會還要徵詢各個自治市政的意見,所有自治市政一致同意之後這個決議才能做出。這個決議手續是極其繁瑣的,搞起外交是非常不麻利的。但是荷蘭人很變通的制定了一個辦法讓它可以克服這個困難,這種變通辦法也是非常滑稽可笑的:

如果絕大多數市政都已經同意了,只有一兩個極少數的市政不同意,拉大家的後腿,大家也不能像波蘭王國那樣來一個自由否決權,一票就把絕大多數人都否決掉,然後大家只有解散回家了。辦法是這樣的,大多數贊成派的市政代表,有權派出代表去到那一兩個極少數反對派的市政議會那兒去,坐在他們那兒去負責說服他們,一直到說服他們改變主意為止。如果他們一直不改變主意怎麼辦呢?還是有辦法的,滑稽就滑稽在這裡,法律已經規定好了,在這種情況下,在這些極少數派始終不改變決定的情況下,其他城市派過來的用來說服他們的代表,他們要負責管吃管住,意思就是這樣的,如果你頑固的太久了,人家坐在你門口一直說,你要負責養這批人,最後你實在是伙食費開銷太大受不了,算了與其繼續養這批人,我們還不如從了大家算了(笑)。這就是他們解決問題的辦法。

在這種情況下,辦事情是非常困難的,我們就說奧蘭治親王渡海入侵英國這件事就能看出來了,阿姆斯特丹就是他的政敵,他要是想說服阿姆斯特丹支持他的行動那是萬分不可能的,阿姆斯特丹又是荷蘭最有錢的市政,所以即使把其他市政的代表都塞到阿姆斯特丹市政廳去,估計那些富有的商人也完全有實力至少是供他們十年八年吃喝的,你想想看十年八年吃喝供下去,那他的艦隊就永遠也出不了海了,等十年過去了那詹姆斯的兒子都長大了,光榮革命也不用再搞了。至於最後奧蘭治親王用什麼神秘莫測的手段把這些阿姆斯特丹的商人給說服了,到現在還是個謎。雖然時間也發生了三百多年,但是沒有任何英國人或者是荷蘭人清楚,他到底許諾了什麼利益或者怎麼收買了他們改變了主意,本來那些人以前一直是反對他的。這件事情光榮革命居然能搞成的話,應該是一項嚴重的奇跡。後來梅奈根條約(Treaty of Nijmegen)簽訂的時候,荷蘭大使說服法國路易十四的代表都比較容易,說服本國的阿姆斯特丹和其他市政代表要複雜多了,路易十四一個人就可以拿主意,荷蘭那些亂七八糟的市政一個一個舉行表決通過,那不知道要到猴年馬月去了。

就在這種情況下,荷蘭居然還能打仗,不能不承認他們的神學家很有理由說荷蘭是受到上帝保佑的選民,這就是個證明啊,因為按照這種亂七八糟的程式,對陣西班牙絕對君主能征慣戰的士兵,按說它應該是立刻打敗才行,居然他們沒有打敗而且還打贏了,這難道不是上帝耶和華對它們特別保佑的證明麼?僅僅是荷蘭共和國存在和勝利這個事實就充分證明了上帝確實保佑了荷蘭民族,所以確實證明了荷蘭共和國確實是上帝的選民。這個證明方法非常絕妙的(笑),後來克倫威爾在納斯比戰役後也使用了這種證明方法,他說如果不是因為上帝保佑了我們,那麼我們怎麼可能打敗神聖的國王呢?國王本來就應該是不可戰勝的,他居然被戰勝了,這個事實就說明是上帝已經不再保佑他們了。不再保佑他們的原因一定是他們觸犯了上帝律法的緣故。

格勞修斯差不多也是這一套,他提出的長老共和的理念就是針對著封建傳統而言的,如果實行長老共和制,那麼荷蘭共和國就應該由飽受教育廣受人民擁戴的律法學家來統治,這些律法學家中間我們可以想像,應該是包括他自己吧,如果不包括他自己也肯定要包括萊頓大學裡面的哪位神學家,古今中外知識份子最喜歡的統治形式就是儒家的那種統治形式,由士大夫通過科舉或其他形式選拔出來的德才兼備品學兼修的士大夫階層來進行統治的。封建貴族野蠻軍事貴族或者其他人統治都是太弱爆了,最好就是由這些人,他們品德又好,學問又豐富,由他們來統治是最理想不過的了。照格勞修斯的理想,荷蘭共和國就應該由這批長老來統治。就在他同時代,阿姆斯特丹的猶太人社區就是這麼幹的,猶太人統治者就是他們的拉比,飽學的神學家對他們進行統治,他們因為是受保護的文明,也不打仗,所以也不需要軍事貴族,這些神學家有學問的人對他們進行統治。這種統治方法中國人應該是很熟悉吧,就是說只要中國不用打仗,士大夫階級不會被外族征服,自己也不用去征服別人,那麼儒家士大夫階級的統治就非常像這種拉比式統治,只不過儒家士大夫是世俗人文主義者,而不是信宗教的人,差別也就是這麼一點。格勞修斯對荷蘭共和國設計的這些統治形式與這些拉比就非常相似。後來差不多同時,伊拉斯謨斯為天主教誓言設計的統治也差不多,他也認為要飽學的拉丁文學者才是最好的統治者,其他人都應該靠邊站,當然,這種單純的理論都是不足以滿足實際的。

另一位更重要的人物就是斯賓諾莎他本人,他被他的同胞驅逐之後,在新教荷蘭的保護下寫他的神學政治著作。按照當時的標準來說,這是一部真正革命性的著作,奧蘭治的威廉跟普通法的柯克爵士一樣,當然不是革命者,而是保守主義者。他們反抗西班牙國王或是查理一世,都是因為這兩個主君是革命者,他們搞中央集權的改革想富國強兵。而威廉和柯克要堅持封建傳統原有的自由,要維護附庸在封建條件下的自由。他們自己也是封建貴族或封建貴族的依附者。而這些神學家,搞神學政治的人,他們完全不受這種牽連,他們直接了當的要把封建傳統一股腦的洗蕩乾淨,就按照猶太人的先例,直截了當的進行共和制,但不是民主制。民主制當時是名聲很壞的,民主制是墮落的民眾的體現。要知道,人都是有罪的,如果人沒有罪的話,根本不需要任何統治,直接生活在天國裡伊甸園就可以了。既然是有罪的就需要統治,那麼把統治權交給罪人這肯定是靠不住的事情。罪人定的法律當然也是靠不住的。只有神定的律法才是幫助人類克服罪惡的東西。所以真正美好的共和國一定不是民主制的共和國,一定是長老制的神權共和國。神權和律法的共和國就是關鍵所在,因為只有神權和律法才能克服人類生而俱有的罪性,建立良好的統治形式。所以舊約的統治形式是萬萬不能丟的,這是一個最根本的法源,而且這個法源跟世俗的憲法不一樣,它是不可修改的。上帝耶和華的指示當然是最賢明的,遠遠超過人類這些罪人的治理水準,所以我們不能考慮人類能夠修改上帝的律法,我們只能培養一批人類的律法學家去解釋上帝的律法,然後根據他們的解釋建立一個共和體制。神學政治說到底,就是講的這些話。

這篇是劉仲敬的歷史學術,

刪除關於民主的部分,我們可以做個補充,

【如果人沒有罪的話,根本不需要任何統治,直接生活在天國裡伊甸園就可以了。】

這個就是所謂【民主】,人民和【主】,

人民也是用自由意志選擇上主,

人最初的罪也就是背叛了上主,

可以理解,希伯來律法是神權共和的一個體系,

新約則是更進一步希望人能發自內心的效法救主耶穌基督,

如此一來,便是神權共和轉型神權民主了,

關於希伯來神權體制,文章如下,

希伯萊主義實際上是人類最古老最核心的文明中的一條主線,我們把它叫做兩希文明,從西元前六千年肥沃新月地帶起源的一個文明。現在的西方歐洲實際上是這個文明的直接繼承者。希伯萊思想是一個貫通古今的一條主線,雖然它像是黃河這樣的巨大的河流這樣,有時候它會流入地下,但過一段時間就會流出地面,始終佔據著十分核心的地位。

我們再回顧一下希伯萊人的歷史,希伯萊人在開始的時候是一個部族共和制度,後來演變為君主制,從這一點講,希伯萊部族沒有什麼特殊的地方,因為人類大部分部族在它剛起源的時候都是一種類似長老共和制的體制,後來隨著戰爭的壓力,才慢慢演變成君主制的。這一點並不奇怪,你比如印度古代,釋迦時代的村落(貴族共和),或者蘇美爾早期的歷史上,基本上都是這種村落的或者部落的共和政體。在這些政體中間,長老和勇士掌握了大部分政權。一般的村民或是部落民只起到很次要的作用。但是長老或者勇士跟其他部落民之間沒有截然的區別,經常相互交換地位,所以說這是一種原始共和的初成。但是希伯萊的共和主義自有它的特點,這種特點就體現在它的一神教性質上面。

猶太人在古代世界是個非常自以為是的民族。儘管自己實力並不是很強,但始終鄙視他們周圍所有的民族,這一點也有它的理由,照現在的話他們認為他們是唯一一個法治的民族,或者是一個神權共和國的民族。他們的法是上帝賜給他們的聖約,是神聖的契約,是其他民族所沒有的。更具體的區別是,中東或者其他地方信奉多神教實行君主制的民族,很明顯的特點是他們實行人治,由君主、強人進行統治,君主個人的意志就相當於法律。他們實行的多神教也是非常華麗的,有複雜的神和體系,其中的神,各種各樣的神或半神,跟人類中的英雄沒有明顯的區別。我們都最熟悉希臘神話,像赫拉克利斯這樣的英雄,將來可以變成半神。宙斯這樣真正的神,他們的行為也是貪財好色,動不動到人間去偷情什麼的和凡人沒有明顯區別。印度古代的諸神因陀羅之類的也往往會跟凡人戀愛或者到凡間的村落中走動。巴比倫神話當中瑪律杜克這些神也是屠龍啊殺野豬這樣跟人類的英雄沒有太大區別。他們的廟宇祭儀裡都有華麗的史詩和戰利總而言之像故事一樣華麗。

但是你看猶太人的廟宇,除了聖經和約櫃基本上什麼都沒有,極端樸素,唯一的真神耶和華不以真身見人,凡人見到耶和華是必死無疑 — — 神學家有個解釋認為是因為耶和華走的是正義之路,所以如果你面見耶和華說明你是逆著神的正義之路走的,也就是說你走的是罪惡之路,只有你走在罪惡之路的人,才能面對面的看到耶和華。凡是走正義之路追隨耶和華的人,那就是跟著耶和華背後走的,所以你只能見到耶和華的背影見不到耶和華的面 — — 當然這個解釋可能是後來才產生的。當時的人最看重的是耶和華是沒有聖像的,沒有聖像、沒有裝飾、沒有一切華麗的東西。猶太教的聖殿是極度樸素的。沒有聖像的神,這在古代世界是非常罕見非常特殊的現象。所以猶太人認為他們的聖約是絕對真實、跟其他的假神不一樣,也有它的道理。因為人類自然而然產生多神的時候,總而言之是根據自己的英雄形象產生出來的。最重要的最能蠱惑人心或者說吸引信眾的東西就是這個被抬出來的英雄聖像,而猶太人最忌諱的就是這一點,一定要把它全部排除出去。

我們注意後世就可以看出,天主教堅持這一點上是不大積極的。而最堅持最維護這一點的就是清教和伊斯蘭教。他們格外強調這一點,(新教)譴責天主教最主要的理由就是,他們通過聖像崇拜,部分的復活了偶像崇拜的許多特徵,而偶像崇拜恰好是萬惡之源。耶和華之所以誅滅了迦南或者其他民族,關鍵問題就是他們搞偶像崇拜和淫亂。猶太人所謂的淫亂並不一定是指現在開Party的那種淫亂,可能就是指的敬神儀式不夠莊嚴肅穆,不夠樸素。後來新教在這方面繼承的非常徹底,蘇格蘭的長老會在清洗聖安德魯斯大教堂的時候,自己是這麼說的,我們像是把衣服上的蝨子塗掉把衣服洗乾淨一樣,把這個大教堂給洗的乾乾淨淨。他們的洗乾淨是什麼呢?就是天主教的什麼袈裟啦,法袍啦,華麗的繡幔啦,尤其是各式各樣的聖像和聖徒像。把這些亂七八糟的東西清洗掉以後,才是上帝真正的家。這就是猶太古代在士師時代,也就是摩西的徒弟,撒母耳、以利他們那些人執政時期的情況。這段歷史大致上記載在聖經的《士師記》裡面。士師這個詞的意義相當於是神學家和法官。這個體制後來猶太人政體裡也有所呈現,猶太人是一種由律法學者統治的民族,律法學者不是像君主一樣世襲的,而是通過研究經學和神學的造詣突出以後,就自然而然的成為了民眾的領袖了,這在軍事貴族統治的古代世界也是一個非常特殊的現象。

這一系列特殊的現象也就使猶太人感到一種特殊的自豪,他們相信亞伯拉罕的民族本身就是一個救贖的保證。因為先祖亞伯拉罕和唯一的真神耶和華立的約就是保證他的子孫得到救贖。這一點是其他的非選民所得不到的。選民的真正意義就是這個意思。就是被真神耶和華揀選的。這些人能夠實行長老共和制,這本身就是他們優越性的體現。長老共和制的核心是律法治人。律法是神聖的,是耶和華制定的,這跟人的契約不一樣。因為人的理性(本性?)是腐敗而軟弱的,因此人的契約並沒有什麼神聖的地方,只有真神為人類定的契約才是唯一的正義的道路。至於東方多神教君主制搞的那些都是純粹的人治的。根據君主個人和武斷的意志。他們的意志通常受到妃嬪與寵臣的影響因此是一點也靠不住的。

但是猶太人還是面臨著君主制壓力,主要原因還是跟古代世界一樣就是戰爭。像撒母耳在吉甲(立掃羅為王)就是這個因素。如果我們從純粹歷史主義角度來看,那反映的就是祭司集團和軍事貴族集團的矛盾。撒母耳(在立王之前)警告過猶太人,你們不要想著像東方的國家你們的鄰國一樣立王,他們那些都是不信上帝的人,他們立了王會有什麼樣的壞處?那些王就要拿走你們十分之一的產品,你們的田地他們要拿,你們最好的物產他們要拿,你們的兒子要為他們服勞役,你們的女兒要受他們的侮辱。他們周圍國家這些王所做的你們都看到了,你們難道願意像他們一樣嗎?

但是猶太人不幹,說我們還是要立王。因為在這之前,猶太人和非利士人打仗已經打了好多次敗仗了,士師以利的兒子就死在這個上面,神聖的約櫃也被他們搶去了,他們覺得非要搞一個強有力的軍事首領他們才能打勝仗。後來他們果然在大衛的家族領導下打了勝仗,消滅了非利士人,付出了沉重的代價。但是撒母耳的預言也應驗了,大衛和所羅門家族荒淫無道,引進了許多外國的妃嬪,實行後宮制度,把多神教引進以色列內部,同時他們也開始橫征暴斂,強暴以色列的國民。像最賢明的君王大衛,就為了貪圖部下的妻子而枉法殺人,受到先知拿單的譴責。

刪除後期以色列歷史中,就有一個不斷出現的主題,就是來自民間的先知拿著古代的律法書譴責國王,就像先知譴責大衛王一樣,他說你的行為不符合耶和華定下的律法,這是我們以色列人倒楣的根本原因。最著名的就是以利亞先知,他在猶太人行將滅亡的時候不斷發出這一類的報喪性質的警告,理由都是一樣的,因為猶太人違背了先祖律法,沒有走在正義的道路上,我們現在變得跟多神教徒沒有什麼區別了,所以上帝要利用亞述人或者利用巴比倫人來毀滅我們,給我們一個教訓。最後猶太人終於亡國,虜到巴比倫。波斯帝國解放他們允許他們回來,然後這一次他們就摒棄了國王,就直接實行所謂第二共和時代。第二共和時代在長老會議的領導之下重建了所羅門的聖殿。然後隨著羅馬人勢力東漸,羅馬人給他們安置了傀儡國王最後把他們全部消滅了。但是流散到世界各地的猶太人仍然保留了他們類似評議會制度的那種長老共和制度。其核心就是在於它對律法的絕對信仰和堅守,如果沒有這一點的話,恐怕猶太人會是像其他被亞述人滅亡的各個小民族一樣,也就漸漸同化消失了。

因為猶太人有這麼多特殊之點,所以他們沒有辦法被其他民族同化,律法就是猶太人的生命,聖約就是就是猶太人最基本的法律和憲法,律法學家就是他們的憲法解釋者。因為神學是根本,政治只是枝葉。如果每一個人都按照耶和華所要求的那樣,走正義的道路,那麼法律是不必要的,根本不會發生衝突,政府、君主、長老這些都是不必要的。這些東西之所以有必要就是因為人類天生愛犯罪的緣故。愛犯罪就會有事端,有事端才不得不有世俗的律法來管著他們。所以從根本上講,律法是關於罪惡的科學,沒有罪惡就沒有律法。因此神學是根本,政治只是神學的一個附屬品,跟神學是沒有辦法區別的,神聖的契約 — — 聖約本身就是至高的憲法和基本法。其他一切世俗的法律都是神聖律法的一個派生物。

所以按照我們課本那套方法來解釋的話,猶太人的高級法觀念就是聖約,而他們的憲法解釋者就是律法學家,包括法利賽人和猶太評議會的那些長老。而世俗法律是比較低級的法律,像地方性法律一樣,它們最終的合法性來源必須得追溯到聖約。而猶太人流散到歐洲各地之後,他們在歐洲各個君主之下建立了隔離區或者保護區之類的,在內部等於是個小型政治共同體,其實也是以不同形式被律法學家所統治的。在東歐這些人往往被叫做拉比,也就是本民族學有所成的教法學家,他統治本民族,代表本民族跟統治他們的外邦人,比如波蘭國王之類的進行交涉。像斯賓諾莎所在的那些荷蘭的猶太人社區就等於是個治外法權保護它的一個小共和國,實行自己的特殊體制。

使徒時代的猶太人把他們的許多傳統傳給了早期基督教徒。早期基督教會其實也是一個長老領導的共同體。在文明的黑暗時代來臨後,基督教會我們可以把它看成一個種子銀行一樣的東西,在黑暗時代來臨時把許多暫時用不上的文明的財寶都以壓縮的形式保留了下來,作為種子,希望等到黑暗時代過去可以重新拿出來,他們保留了很多遺產,最主要的是兩希遺產,希臘遺產柏拉圖哲學之類的,猶太人希伯萊律法的遺產,還有羅馬法的遺產。這些東西都包裹在天主教會的傳統之中。但是暫時是還無法展開的。黑暗時代的西方世界暫時籠罩在日爾曼蠻族和他們的習慣法的組織之下。但是教會正慢慢翻身,通過把羅馬法和希伯萊律法的成分拿出來重新一點點展開。可以說歐洲歷史從11世紀以後就等於是天主教會一步一步把它從古典時代帶來的遺產 — — 羅馬法遺產、希伯萊遺產重新展開的過程。這個展開的過程不可避免的跟日爾曼封建法傳統有一定衝突,同時這兩種傳統也是有內部衝突的。

可以說文藝復興是希臘傳統的復興,而新教改革是希伯萊傳統的復興,這兩者有明顯的敵對性,因為希臘傳統在希伯萊傳統看來,是明顯的偶像崇拜。天主教歷史上因為聖像迫害或聖像崇拜之間曾經打過許多危險的宗教戰爭。伊索裡亞的利奧(三世)在君士坦丁堡的毀滅聖像運動,構成了伊斯蘭教征服東方在文化上最根本的基礎 — — 因為從某種意義上講,伊斯蘭教與其說是一種獨立的宗教,不如說是猶太基督教傳統中的另一個新教性質的改革。它要把天主教本身的傳統純潔化,把那些不符合一神教的東西統統消滅掉,然後再結合一些東方的文化傳統重新打回來。從某種意義上講,東方的敘利亞埃及之所以會那麼容易的接受伊斯蘭教,很大程度上就是因為聖像破壞派在當地已經打下了基礎。而他們打下基礎之後又被聖像崇拜派打倒了,於是他們很容易很歡迎教義跟他們非常接近的伊斯蘭教統治。

在歐洲的範圍,16–17世紀出現了南歐希臘主義的文藝復興和北方希伯萊主義復興新教改革之間的嚴重衝突,天主教會等於是夾在中間的地位。宗教改革和文藝復興不是聯合起來打擊天主教會的,而是天主教會站在比較中庸的地位上,文藝復興把它往世俗化的方向拉,而希伯萊主義把它往宗教化純潔化的方向來拉。北方人認為羅馬教會已經太世俗化了,而南方人則覺得它還不夠世俗化應當進一步世俗化人文主義化。所以教皇夾在中間也是相當為難的。從北方教會看,天主教會已經變得跟多神教差不多了,而南方的人文主義學者認為天主教的聖像中的人文要素還不夠。有一個笑話是說南方人文主義學者在稱呼天主教的修女的時候,並不是按照天主教的習慣稱她們為姐妹,一定要用羅馬詞稱她們為灶神維斯太的貞女(Vestal Virgins),就是侍奉羅馬灶神的處女,她們也是奉行不結婚主義的。提到天主教的紅衣主教的時候,不能稱他們是主教,一定要稱為羅馬帝國的元老(Senatus)。而且羅馬的行政官員也都一概稱呼他們為羅馬時代的執政官、保民官之類的。包括神聖羅馬皇帝到羅馬的時候也一般不能免俗的接受一下異教的這些頭銜。羅馬和義大利周邊異教的精神和基督教的精神是糾纏的非常緊的,可以說人文主義就是異教精神的一個極端性的復活。這一點嚴重的激怒了北方的虔誠派。可以說,新教改革是一個大反動,他們對天主教的妥協已經感到不能忍受了。

所以我們看到現在的共和制度實際上有兩個來源,一種是南方的人文主義者復活的希臘羅馬共和國的來源,就像黎恩濟(Cola di Rienzi 1313–1354)那樣,他的主要理想就是復興羅馬共和國,特別要根據他的義大利民族主義,要復興羅馬人民對全世界的統治。而南方的各個城邦根據這種精神重建,事先就紮下了濃厚的異教性格。而北方的共和主義有著另外一個來源,就是士師的共和國,猶太人的長老共和國。北方的希伯萊主義的新教改革者在搞宗教改革的同時需要找到一個不同於羅馬教會和異教共和國的精神來源。同時他們也不在原有的封建體系之內,他們自己既不是君主也不是貴族,他們需要為自己的共和國找一個共同體的憲法來源,自然而然的他們到希伯萊主義的傳統中尋找這個來源。

刪除16世紀的北歐這等於是一個普遍的潮流。基本上北德地區所有的城邦都多多少少沾染了一點復古主義宗教狂熱運動,就像是塔利班時代的阿富汗吧,大家都要競爭的表態,或者就像中國文化大革命中那樣,大家都要競爭性的表態,只有我才是最純淨的伊斯蘭教徒。我為了證明我比你純淨,需要把佛像砸掉,這不是因為那佛像有什麼關係,而是因為通過這種行動,我能夠證明我這個教派比你們教派更純潔更神聖。根據類似差不多的理由,紅衛兵要砸孔廟,同樣也根據差不多的理由,北方的宗教改革者要競相表示他們的虔誠。他們的名字都經常用聖經裡面舊約上的名字,不喜歡歐洲貴族他們的名字。如果你用歐洲貴族的名字威廉、羅傑之類的,就顯得有北歐神和異教的味道了。如果你用撒母耳(Samuel)、薩米爾(Samel)或者是漢娜(Hanna哈拿-撒母耳母親)這樣的舊約上猶太人的名字顯然就非常純潔了。

北歐各國的城邦各有各自表現激進的,最激進的就是我們熟知的再洗禮派,他們直接了當的宣佈,他們的統治者萊頓的約翰(John of Leiden)是大衛和所羅門的直接後裔,他首先要恢復一夫多妻制,像舊約裡面的後宮一樣,全民按照猶太教的律法來進行。比較穩健的就像加爾文的斯特拉斯堡共和國或者是日內瓦共和國一樣,全體市民洗心革面,把所有舊有的東西統統燒掉,然後自己來到河邊,大家一起宣誓,從今以後我們要像《聖經》上所要求的那樣生活。歷史到此為止,歷史中斷了。我們像是先知以利亞在神殿裡面發現約法一樣,像當時的猶太人所做的那樣,舊的不去新的不來,我們革故鼎新,從此要做一個新人,做一個挪移所要求的好人,建立全新的共和國。當然我們新的約也要按照聖經的約法標準來做

這裡面的特點是,希伯萊主義是一種革命性的東西,它不像希臘共和主義,它有它的歷史範本。希臘共和主義歷史範本是理性主義的,或者說普遍理性的。因為羅馬人認為它是普世的,羅馬共和國的典章制度當然就是萬民的楷模了。而它沒有具體的範本而有一個抽象的範本,這個抽象範本經過普世教會推廣以後,就認為羅馬法天生就是權威的法律。羅馬共和國自然就是所有共和國的楷模了。

而封建法它是層析的,它沒有成文法標準範圍,但它是一種活生生的法,是日爾曼民族從生命裡帶出來的,通過封建主義直接在北歐各國實施,它沒有抽象的理論但它具體的習慣,封建法的特徵就是根據習慣做事而不是根據抽象理論做事。它的理念就在於先例和傳統,如果沒有先例和傳統,它的生命力就全完了。

而希伯萊主義的特殊之處就是,它在決定近代歐洲的三種營養中間,它是革命性最強的一種力量,它要斬斷歷史,過去的一切慣例統統不算了。從現在開始,我們就像是猶太國王在神殿裡面發現失傳已久的律法書一樣,今天就是歷史的第一天,歷史的元年,一切從零開始,過去罪惡的歷史都是史前史 — — 這種做法我們應該有點熟悉吧?因為這個傳統部分的體現在馬克思主義裡,馬克思的立場就是這樣的,過去的歷史在共產主義革命實現以前,它全都是史前史,不值一顧的,共產主義實現以後,歷史才是真正開始的,過去一切都結束了。這一點在克倫威爾時代也見到過,(當時)有很多神學家曾經非常認真的討論過,是否要把古代留下的書統統燒掉,把以前封建法留下的契約統統不要了,然後我們像日內瓦共和國一樣非常純潔的開始。像湯瑪斯?布朗這樣根本算不上是很狂熱很虔誠的這麼一個醫生,他在他的散文著作中把荷蘭共和國稱為一個年輕的共和國,覺得英格蘭這樣封建傳統深厚的國家受習慣法拖累太多了,不如一把火燒掉,革命性的來個重新開始。

有很多人都說馬克思是撒旦主義的信徒,為什麼呢?因為他非常具體的體現了敵基督的形象。他的共產主義,等於說是一種啟示錄的翻版。共產主義就像是善惡大決戰,然後以前一切骯髒污穢的歷史,都是它的史前史。以前的歷史到此中斷,人性重新鑄造,人類重新開始。這非常像是千禧年的降臨。唯一不同的是他沒有自己的律法,他只有反律法,他只說別人怎麼不好,但是從來說不出共產主義是怎樣好。他的共產主義只是一種虛無主義的東西。所以從教會正統的看法,他就是撒旦主義。因為撒旦主義的本質,不是邪惡,而是虛無。邪惡是人類的自然弱點,比如說愛錢啊,愛女人啊,好色,好各式各樣的誘惑,這很自然啊,因為人類是帶著原罪的,這些亂七八糟的欲望,使人類走向罪惡。律法就是用來克制人類的罪惡的。基督就是讓你,雖然有罪,但是通過信仰基督能夠因信稱義。雖然是有罪的、不值得拯救的,但是還能得到救贖。而撒旦是什麼呢,他是毀滅一切律法和糾紛的,他是虛無。他不是說某個具體的誘惑,誘惑只是他的工具,他的本質是什麼也沒有,這才是撒旦真正的本質。像彌爾頓描述的撒旦就是一個黑色的外袍籠罩之下,外面是有形的,但是裡面是真空和虛無。馬克思主義符合這一個特點。所以教會神學家有人就把他叫做撒旦主義。他跟別的誘惑不一樣。別的誘惑是有罪的跟自然的誘惑,你有各式各樣的罪,這個沒有關係,所有的聖人,包括大衛王本人都有罪。只有耶穌才是沒有罪的,除了耶穌以外所有人都有罪。這是很自然的。教會有各種各樣的手段來救贖這個罪人,只有救贖的方法可能有點不同。只有絕對的虛無才是真正的敵基督。因為他是敵基督,所以他最大的特點就是他要模仿基督的手段,但是卻沒有基督的內涵和救恩。所以它的革命性的三部曲基本上是模仿基督教啟示錄之類的東西。「我們所熟悉的那種歷史到此為止,過去完全都不算,現在革命以後一切重新開始」的那種精神,骨子裡面就是通過馬克思從猶太基督教傳統那裡借來的。所以猶太基督教傳統的革命精神從某種意義上來講,通過基因一樣的方式轉化為共產主義的形式。

刪除在16–17世紀,北歐的新教徒也想對猶太教傳統進行類似的創造性轉化,但他們的做法不是要建立消滅一切舊的法統的一個全新的社會,而是要復活猶太教的士師時代的純潔的那種生活。當然搞這些的首先就是神學家,特別是加爾文宗的神學家。加爾文宗在神學方面在比路德宗要徹底的多。路德宗願意跟君侯做一系列的妥協,把教會權力委託給國家,而加爾文宗則是從一開始就表現出強烈的共和主義傾向。接受加爾文宗的神學家即使開始的時候不是共和主義但過不了多久就都變成了共和主義。接受加爾文主義的地方勢力不是薩克森那樣的封建邦國,一開始就是北德的自治性質的共和城邦。特別重要的是斯特拉斯堡建立時的約章(四城信綱Tetrapolitan Confession 1530)是後來蘇格蘭長老會(The Scots Confession 1560)的範本。而蘇格蘭長老會建立的莊嚴同盟及盟約(Solemn League and Covenant 1643)則是長期國會為英國長老會制定教區監督會議的一個範本。而英國長老會的這個範本又是流亡到美洲的清教徒的範本。也就是說朴茨茅斯清教徒簽訂他們的誓約的範本。朴茨茅斯清教徒大家都知道是美國的種子。

我們上面所提到的這些16–17世紀希伯萊主義的,北方的加爾文主義的新教徒實際上就是現在美國的種子。現在美國的許多特點,包括林肯和小布希總統,這種狂熱的信仰,堅信自己正義的信心,堅信善惡不兩立,我們是十字軍戰士這種精神,直接的來源於可以說是克倫威爾長期國會的精神,直接來自於諾克斯(John Knox)和加爾文教派。而他們跟歐洲的世俗人文主義是不一樣的。歐洲人經常覺得他們太狂熱太好戰了,而美國特殊主義的根本也就是加爾文主義的選民主義的觀點,這些觀點真正的起源(最近代的起源)是斯賓諾莎時代的荷蘭神學家。荷蘭對加爾文主義者最大的堡壘就是萊登大學,萊登大學是新教神學的真正大本營,培養出了很多神學家,我這篇文章(會議書面稿)裡面講了很多細節,哪個神學家寫了什麼什麼文章,具體提出什麼什麼觀點,我這裡就不講了,這些一看就可以了,只是查資料的功夫而已,像查字典一樣再繼續敘述就沒意思了,有用的人照這個資料查就可以了。

這一系列的神學家當中你可以注意到他們的主要特點是什麼呢,就是比喻性質的,他們並不認為新生的荷蘭共和國是完全滿意的,因為荷蘭共和國承襲了許多過去的封建權利。但是在和天主教西班牙鬥爭中,他們還是覺得這種鬥爭就像是古代以色列人反對異教徒的鬥爭一樣的神聖。必須把他們比喻成古代的以色列的英雄。他們相對西班牙的勝利跟士師們戰勝非利士人的勝利沒有什麼區別。過不了多久這種精神就傳播到英格蘭去了,變成了彌爾頓和哈林頓(James Harrington?)這些人共和主義的源泉。