結果平等、條件平等或結果平等是一個政治概念,它是某些政治意識形態的核心,並在某些政治論述中使用,常常與機會平等一詞形成對比。[ 2 ]它描述的是一種所有人擁有大致相同的物質財富和收入,或每個人生活的總體經濟狀況都相似的狀態。

實現平等結果通常需要減少或消除社會中個人或家庭之間的物質不平等,並且通常涉及將收入或財富從富人轉移到窮人,或採取其他措施促進條件平等。[需要引用]

《政治哲學雜誌》上的一篇報道認為,該術語的意思是“平衡人們的最終歸宿,而不是他們從哪裡開始或如何開始”,但該術語的這種含義“過於簡單”,因為它未能明確應該做什麼平等的。[ 3 ]

在政治上

政治哲學

政治學教授艾德·魯克斯比認為,結果平等的概念在不同政治立場之間的爭端中具有重要意義,因為平等總體上被視為積極的、“深深植根於現代政治結構中”的重要概念。[ 4 ]所謂的富人與窮人之間的衝突在整個人類文明中一直存在[需要引文],並且是亞里斯多德等哲學家在其論文《政治學》中關注的焦點。在政治哲學中,對於平等的結果是否有益存在不同觀點。一種觀點認為,結果平等有道德基礎,但實現這種結果的手段可能是惡意的。[如何? ]

分析人士喬治·帕克在《外交事務》雜誌上撰文指出,美國的“不平等破壞了民主”,部分原因是它“使社會陷入階級制度,將人們禁錮在出生的環境中”。[ 5 ]帕克進一步指出,不平等“腐蝕了同胞之間的信任”,並將其比喻為“一種瀰漫在國家每個角落的無味氣體”。[ 5 ]

分析家肯尼斯·考森 (Kenneth Cauthen)在其 1987 年出版的《平等的激情》一書中指出,平等結果有道德基礎,因為存在共同利益——人們既為此做出貢獻,又從中受益——因此應該共同享受。考森認為,這是機會平等和結果平等的基本基礎。[ 6 ]

一種觀點認為,實現平等結果的機制——即讓一個社會經濟水平不平等的社會強制其實現平等的結果——充滿了道德和實際問題,因為它們往往涉及政治脅迫來強制轉移。[ 6 ]

根據英國的報告,結果很重要,因為個人財富的不平等結果對平均壽命有很大影響,富人的壽命往往比窮人長七年,而平等主義國家的社會問題往往較少。精神疾病、暴力、青少年懷孕和其他社會問題等。 [ 7 ] [需要更好的來源] 《精神層面》一書的作者認為“更加平等的社會幾乎總是在其他方面表現得更好”,因此,爭取平等的結果總體上對每個人都有益。[ 7 ] [需要更好的來源]

哲學家約翰·羅爾斯在其《正義論》(1971 年)中提出了“正義的第二個原則”,即經濟和社會不平等只有使社會中最弱勢的群體受益才是合理的。羅爾斯進一步聲稱,所有經濟和社會特權地位必須平等地向所有人開放。羅爾斯認為,醫生薪資與雜貨店店員薪資之間的不平等才是可以接受的,但前提是這是鼓勵培訓足夠數量的醫生的唯一方法,從而防止醫療服務的可用性出現不可接受的下降(這將使每個人處於不利地位)。

經濟學家保羅·克魯曼在《紐約時報》撰文,贊同羅爾斯的觀點,認為機會平等和結果平等是相互聯繫的,並建議「我們應該努力創造一個我們每個人都想要的社會,如果我們不知道推進我們將會成為的人」。[ 8 ]克魯曼主張建立這樣一種社會,在那裡勤奮工作、才華橫溢的人能夠因其努力而獲得回報,但同時通過稅收建立起“社會安全網”,以幫助那些不幸的人。[ 8 ]許多人認為,一個促進機會平等的社會最終將會看到更高程度的結果平等,而平等化一個人的社會經濟起始條件將會導致經濟影響力的精英分配。這就是分配主義、秩序自由主義、社會市場經濟和某些形式的社會民主主義等左傾市場意識形態的基礎。

在《衛報》上,評論員朱利安·格洛弗寫道,平等對左翼和右翼的立場都提出了挑戰,並指出左翼倡導者的任務是“理解平等的不可能性和不可取性” ,而右翼倡導者的任務是「認識到一個分裂、等級森嚴的社會不可能——從最好的意義上來說——公平」。[ 10 ]

保守派和古典自由派批評透過重新分配的方法來消除貧窮的嘗試是無效的,他們認為更嚴重的文化和行為問題使窮人陷入貧困。[ 7 ] [需要更好的來源]有時,右傾立場會受到左傾立場的批評,因為他們過分簡化了結果平等的含義[ 11 ],將結果嚴格解釋為對每個人都完全相同的數額。在《衛報》上,評論員埃德·魯克斯比批評了右翼過於簡單化的傾向,並表示嚴肅的左翼倡導者不會將平等解釋為「一切絕對平等」。[ 4 ]魯克斯比寫道,馬克思贊同「各盡所能,按需分配」這一說法,並認為這並不意味著事物的嚴格平等,而是意味著人們需要「不同的」事物以不同的比例才能繁榮」。[ 4 ]

美國自由主義者和經濟自由主義的倡導者,如弗里德里希·哈耶克和米爾頓·弗里德曼,傾向於對結果平等持消極態度,並認為任何實現平等結果的努力都必然會不幸地涉及政府的強製手段。弗里德曼寫道,追求結果平等導致大多數人「失去平等和機會」。[ 12 ]

一個左傾的人[根據誰的說法? ] 的觀點是,用嚴格的結果來定義平等過於簡單,因為平等的是什麼以及偏好、品味和需求的巨大差異等問題相當多,因此他們問:平等的到底是什麼?[ 13 ]作家馬克佩恩寫道:「20 世紀90 年代中間主義的基本原則是,人們既不會被拋棄,也不會保證結果平等——只要他們努力,他們就會得到實現美國夢所需的工具。[ 14 ]關於公平這個主題,格洛弗寫道,公平“不會強迫採取任何行動”,將其比作“一種大氣中的理想、一種看不見的氣體、一種瘴氣”,並藉用邱吉爾的一句話,即「快樂的想法」。[ 10 ]

蕭伯納是第一次世界大戰初期少數倡導完全經濟平等的社會主義理論家之一。[ 15 ] [需要非主要來源]絕大多數社會主義者認為,理想的經濟是報酬至少在某種程度上與個人在生產過程中付出的努力和個人犧牲成正比的經濟。[需要引用]後一個概念由卡爾·馬克思的著名格言表達:「每個人根據其貢獻獲得相應的報酬」。

實質平等

歐洲法院所推崇的實質平等,著重於群體特徵的結果平等和群體結果的平等。[ 16 ]

與馬克思主義、社會主義和共產主義混淆

德國經濟學家和哲學家卡爾·馬克思和他的合作者弗里德里希·恩格斯有時被錯誤地描述為平等主義者,而社會主義和共產主義的經濟制度有時被誤解為建立在結果平等的基礎上。實際上,馬克思和恩格斯都把平等概念看作是一種政治概念和價值觀,適合於促進資產階級的利益,[ 17 ]他們的分析重點放在資本主義運動規律和剝削規律等更具體的問題上,是基於經濟學和唯物主義的邏輯。馬克思放棄了道德觀念的理論化,並避免倡導正義原則。馬克思的平等觀點來自於他對社會生產力發展的分析。 [ 18 ] [ 19 ]

社會主義基於這樣一種分配原則,即個人獲得的報酬與其在生產中貢獻的精力和勞動成比例(「各得其所」),從定義上講,這排除了收入分配的平等結果。[ 20 ]在馬克思主義理論中,共產主義基於這樣一項原則,即獲取商品和服務是基於自由和開放的(通常被稱為根據需要分配);馬克思強調消費品的自由取得。[ 21 ]因此,共產主義社會的「平等」不是完全的平等或結果的平等,而是平等、自由地獲取消費品。[ 22 ]馬克思認為,自由消費將使個人能夠克服異化。在《哥達綱領批判》中,馬克思也考慮到有些人比其他人更有能力(例如身高、婚姻狀況、技能等),進一步表明他反對絕對平等的觀點。

與馬克思主義者相反,費邊社會主義者蕭伯納認為社會主義者更重視平等分配而不是生產。 1905 年,他創作了以貧困和權力為主題的戲劇《芭芭拉少校》,此後十年間,他在演講和文章中闡述了經濟平等思想(及其對社會、民主、法律、軍事和性別問題的影響)。福利國家來消除工業社會的貧窮。[ 23 ]蕭伯納 1907 年在《巴巴拉少校》的序言中,可能是第一個主張「終身全民退休金」(現在稱為全民收入)的人。繼1910 年和1913 年發表關於平等的重要演講之後,他在1914 年底的六場備受矚目的費邊社公開演講中,對經濟平等進行了最充分的闡述,題為“論收入再分配” ——這是他在時間,他想讓它流通起來。[ 15 ]雖然很大程度上沒有被承認,但自那以後,平等辯論的大多數術語(例如約翰·羅爾斯和許多最近關於不平等的作家)都在肖伯納1914 年的系列講座中被詳細概述,他在講座中主張逐步實現逐步實現平等收入,主要是透過工會活動和勞動法、最低收入和基本收入從底層提高收入,以及使用收入和財富(遺產)稅等機制來防止頂層收入上升。最終實現的目標並不是絕對平等,而是剩餘的收入差距不會造成顯著的社會差異。和後來進一步發展了平等辯論的費邊社成員 WH 托尼一樣,蕭伯納認為,如果沒有經濟平等,機會平等也將失去意義。肖伯納後來將他在第一次世界大戰前關於平等的研究擴展為他 1928 年發表的政治論文《聰明女人的社會主義和資本主義指南》。

相關概念

結果平等經常與平等的相關概念進行比較,特別是機會平等。一般來說,平等概念的大多數含義都是有爭議的,持有不同政治觀點的人對其有不同的看法,但在所有與平等有關的術語中,結果平等是最有爭議和爭論的。[ 2 ]

機會平等通常描述的是重要工作和職位的公平競爭,即競爭者有同等機會贏得這些職位,[ 24 ]並且求職者不會受到不公平或任意歧視的評判或阻礙。[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]它要求「消除選拔過程中的任意歧視」。[ 4 ]這個名詞通常適用於工作場合,但也適用於房屋、貸款和投票權等其他領域。[ 29 ]一種觀點認為,其本質就是求職者「在既定的目標架構和規則結構內,擁有平等的競爭機會」。[ 30 ]它普遍被視為規則公平對待的一種程序價值。[ 31 ]

自主平等是一個相對較新的概念,是一種由哲學家阿馬蒂亞·森提出的混合概念,可以被認為是「選擇我們的生活道路的能力和手段應該盡可能平等地分配給整個社會」。[ 32 ]這是一次獲得賦權的平等機會,或一次充分發揮其潛能的機會,而不是平等的商品或平等的機會。在一份教學指南中,自主權平等被解釋為「人們在做出影響他們生活的決定時所擁有的權力程度平等,以及他們在特定情況下擁有多少選擇和控制權」。[ 33 ]森的方法要求“國家等機構積極幹預人們的生活”,但其目的是“促進人們的自我創造,而不是改善他們的生活條件”。[ 34 ]森認為,「將收入轉化為機會的能力受到多種個人和社會差異的影響,這意味著有些人需要比其他人付出更多才能實現同樣的能力」。[ 13 ]

程序平等與公平待遇的一般概念相關,可以被認為是“處理因受到其他個人和團體或機構和系統的歧視而產生的不平等待遇,包括得不到有尊嚴和尊重的對待”,根據一個定義。[ 35 ]

感知平等是一個不常用的術語,意為「每個人都應該被視為具有平等的價值」。[ 12 ]

結果與機遇

結果平等與機會平等在很大程度上形成了對比。在簡單的語境中,當代政治話語中更受歡迎的術語是機會平等(或含義相同的常見變體“平等機會”),公眾和個人評論家都認為這是更好或更這兩個詞都是「彬彬有禮」[ 13 ] 。 [ 36 ]主流政治觀點認為,這兩個術語的比較是合理的,但它們在某種程度上是互相排斥的,因為追求任何一種平等都需要在一定程度上犧牲另一種平等,而實現機會平等必然帶來「一定程度的結果不平等」。[ 4 ] [ 37 ]例如,爭取平等的結果可能需要區分不同群體以實現這些結果;或者在某些類型的待遇上爭取平等機會可能會導致不平等的結果。[ 37 ]追求平等的政策也可能有重新分配的重點。

然而,由於平等的概念很複雜,這兩個概念並不總是截然相反的。有分析人士[誰? ]認為這兩個概念並非截然相反,而是高度相關,如果不考慮另一個術語就無法理解它們。

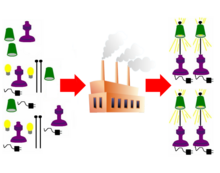

例如,在一家燈具組裝廠,結果平等可能意味著無論工人生產了多少盞品質合格的燈具,他們都會得到同等的報酬,這也意味著工人不能因為生產的品質合格燈具太少而被解僱。這與計件工作等支付制度形成對比,計件工作制度要求每個工人每生產一盞品質合格的燈就獲得固定數額的報酬。

在當代政治論述中,結果平等和結果平等這兩個概念有時被批評為“嫉妒政治”,並且常常被認為比機會平等更“有爭議”。[ 13 ]有人寫道:「機會平等被樹立為瘋狂的結果平等的溫和替代方案」。[ 13 ]一位理論家指出,過度強調任何一種平等都可能「與個人自由和優點發生衝突」。[ 6 ]

機會平等的批評者指出,雖然處理不同種族或性別的不公平問題相對容易,但處理社會階層問題則困難得多,因為「人們永遠無法完全將人們從他們的血統和成長環境中剝離出來」。[ 38 ]因此,批評者認為,由於人們在社會經濟競爭開始時起點不同,透過平等機會實現公平的努力受到阻礙。出生在中上階層家庭的人,單憑出生這一事實,就比出生在貧困家庭的人具有更大的優勢。[ 38 ]

一家報紙批評政客們對平等問題的討論是“狡猾的”,並認為這一術語是政治正確且含糊不清的。此外,當將機會平等與結果平等進行比較時,人們感覺後者對社會來說「更糟」。[ 39 ]結果平等可以納入最終追求機會平等的哲學思想中。走向更高程度的結果平等(儘管不是完全平等)可以消除限制社會成員發揮潛能的條件,創造一個更有利於提供機會平等的環境。例如,如果一個孩子出生在貧窮、危險的社區,學校條件差,醫療保健條件差,那麼無論他的職業道德多麼優良,他都可能在最大程度地發揮才能方面處於明顯的不利地位。[需要引用]因此,即使是精英統治的支持者也可能促進一定程度的結果平等,以創造一個能夠真正提供機會平等的社會。

雖然結果通常可以非常精確地衡量,但衡量機會的無形性卻困難得多。這就是為什麼許多機會均等的支持者使用結果平等的標準來判斷成功的原因之一。分析師安妮·菲利普斯認為,評估難以衡量的機會平等概念的有效性的正確方法是看結果平等的程度。[ 13 ]不過,她認為,單一的結果平等標準是有問題的——“偏好滿足”的衡量標準“帶有意識形態色彩”,而收入或財富等其他衡量標準則不夠充分,她主張一種結合資源、職業和角色。[ 13 ]

由於不平等可以透過有形禮物和財富繼承從一代傳到另一代,有些人聲稱,如果父母的結果不平等,就不可能實現子女的機會平等。此外,進入社會機構的機會受到結果平等的影響,有人進一步聲稱,操縱結果平等可以成為一種防止對社會控制和政策制定至關重要的非經濟機構被收買的方式,例如法律體系,媒體或選舉過程,由有權勢的個人或富人聯盟來操縱。

據稱,更大程度的結果平等可能會減少相對貧困,從而形成一個更凝聚的社會。然而,如果走向極端,可能導致更大的絕對貧困,因為它會破壞工人的職業道德,破壞工人更努力工作的動力,從而對一個國家的國內生產總值產生負面影響。結果平等的批評者認為,從絕對意義上提高最貧窮人口的生活水準更為重要。 [需要引用]一些批評家也從哲學角度不同意結果平等的概念。[需要引用]也有人指出,社會地位低下的窮人往往具有動力、渴望和雄心,這最終使他們能夠取得比最初更具優勢的競爭對手更好的經濟和社會成果。

在教育領域,尤其是在英國關於文法學校的辯論和各國關於 經常會遇到一個相關的論點天才教育

參見

參考

- 馬克‧庫雷博士,《澳洲從奴役到自由的成就》,1996 年,《機會平等與結果平等》,2013 年 7 月 12 日訪問

- Mark E. Rushefsky (2008)。「美國公共政策:二十一世紀初」。 ME Sharpe Inc.ISBN 9780765628503。2011 年7 月 15 日檢索。

- 菲利普斯,A.(2004 年)。 《捍衛結果平等》,《政治哲學期刊》,2004 年 12 月 1 日,第 1-19 頁,《捍衛結果平等》,2013 年 7 月 12 日訪問

- Ed Rooksby(2010 年 10 月 14 日)。「平等的複雜性:對左派來說,平等是一個複雜的概念,與右派所描繪的漫畫毫無相似之處」。《衛報》。2011 年7 月 15 日檢索。

……“結果平等”,正如每一位《每日電訊報》記者所知,是一件壞事,而且無論如何都是“不可能的”。 …

- George Packer(2011 年 11 月)。 「破裂的合約」。外交事務。第29和31頁)。

第 90 卷第 6 期

- Kenneth Cauthen (1987)。“對平等的熱情”。羅曼和利特菲爾德。國際標準書號 9780847675449。2011 年7 月 15 日檢索。

(第 136 頁) 作為一個共同體系的成員,我們為共同利益作出貢獻並從中獲益…

- “論平等:精神層面辯論對左翼、右翼和英國公眾的教訓”。白芝浩。《經濟學人》。 2010 年 8 月 19 日。2011 年7 月 15 日檢索。

……「更平等的社會幾乎總是會做得更好」。 …

- 保羅·克魯曼(2011 年 1 月 11 日)。「更多關於機會平等的思考」。《紐約時報》。原文存檔。2011 年7 月 15 日檢索。

我對經濟道德的看法或多或少是羅爾斯式的:如果我們事先不知道自己是誰,我們就應該努力創造每個人想要的社會…

- “巴西時裝週帶來平等機會”。《每日電訊報》。 2009 年 6 月 20 日。2011 年9 月 8 日檢索。

- Julian Glover(2010 年 10 月 10 日)。「左派應該認識到平等是不可取的:這聽起來很右翼,但一個公平的社會可能是一個人們有權爭取不平等的社會」。《衛報》。2011 年7 月 15 日檢索。

據說,在新工黨成立初期,一位媒體顧問在接受采訪後在一位雄心勃勃的大臣耳邊低聲說:“我們不說平等,我們說公平。”前者充滿了社會主義的氣息——全是稅收、授權計劃和監管。後者就像香氛蠟燭一樣無害。每個人都可以同意公平——這就是問題所在。

- 馬丁·奧尼爾 (2010 年 10 月 12 日)。「沒有物質平等,公平的空談就是空談:如果我們想實現社會公平的共同價值觀,更大程度的社會經濟平等是必不可少的」。《衛報》。2011 年7 月 15 日檢索。

- 「平等是目標,不是路標」。社會學。 2008 年 4 月 27 日。2011 年7 月 15 日檢索。

平等有三種形式:結果平等、機會平等、認知平等。感知平等是最基本的:它規定,為了人人平等,每個人都應該被視為具有同等的價值。 …

- Anne Phillips(2004 年)。“捍衛結果平等”。政治哲學雜誌。1-19頁 。2011 年7 月 15 日檢索。

- 馬克‧佩恩 (2011 年 1 月 31 日)。“歐巴馬如何找到自己的中心”。《華盛頓郵報》。2011 年7 月 15 日檢索。

20 世紀 90 年代中間主義的基本原則是,人們既不會被拋棄,也無法保證結果平等——只要他們努力工作,就會獲得實現美國夢所需的工具。

- 肖,伯納德;加漢,彼得(2016 年)。 「關於收入再分配的六次費邊演講」。肖。36(1)。賓州州立大學出版社:10–52。S2CID156254612。

- De Vos,M.(2020 年)。歐洲法院和歐盟反歧視法走向實質平等的進程。國際歧視與法律雜誌,20(1),62-87。

- Wood,Allen W.(2014 年)。 《馬克思論平等》。每個人的自由發展第252-273頁。 國際標準書號 978-0-19-968553-0。

- 拒絕平等主義,作者:尼爾森,凱。 1987 年,《政治理論》,第卷15,第 3 期(1987 年 8 月),第 411-423 頁。

- “平等主義”。史丹佛哲學百科全書。 2002 年 8 月 16 日。2013 年11 月 20 日檢索。

- Rosser, Mariana V. 與 J Barkley Jr. (2003 年)。轉型 世界 經濟 中 的 比較 經濟學。麻省理工學院出版社。頁12. ISBN 978-0262182348。

卡爾·馬克思在1871年《哥達綱領批判》中闡述了純粹共產主義的理想目標是「各盡所能,按需分配」。這並不意味著收入完全平等,因為人們有不同的需求,例如不同的家庭規模或健康問題。馬克思將這一目標與社會主義目標進行了對比,社會主義的目標是「各盡所能,按勞分配」。

- Busky,Donald F. (2000)。民主社會主義:全球調查。普雷格。頁4. ISBN 978-0275968861。

共產主義意味著商品和服務的自由分配。共產主義口號「各盡所能,按需分配」(與「工作」相對)將盛行

- 斯蒂爾,大衛·拉姆齊(1999 年)。從馬克思到米塞斯:後資本主義社會與經濟計算的挑戰。開庭。頁66. ISBN 978-0875484495。

馬克思將無市場共產主義分為兩個階段:初始階段,有勞動券;高級階段,有自由准入。

- Peter, Gahan (2017)。蕭伯納與碧翠絲韋伯探討 1905-1914 年現代世界的貧窮與平等。帕爾格雷夫·麥克米倫。國際標準書號 978-3-319-48442-6。

- Nicole Richardt,Torrey Shanks(2008)。「平等機會」。國際社會科學百科全書。2011 年9 月 12 日檢索。

透過 Encyclopedia.com

- “平等機會”。柯林斯英語詞典。 2003 年。2011 年9 月 12 日檢索。

向所有人平等提供就業、薪資或晉昇機會,不因性別、種族、膚色、殘疾等而歧視。

- “平等機會”。普林斯頓大學。 2008 年。2011 年9 月 12 日檢索。

(同義詞庫)平等機會-無論種族、膚色、性別或國籍,都享有同等就業機會的權利

- 卡羅爾·基特曼(2011 年)。「平等機會」。韋氏字典。2011 年9 月 12 日檢索。

就業方面不歧視,特別是正如平等機會雇主所提供的那樣——在這種情況下沒有歧視,特別是。不論性別、種族或社會地位,酗酒已成為一種機會均等的疾病—卡羅爾·基特曼>

- “平等機會”。美國傳統英語字典(霍頓米夫林)。 2009 年。2011 年9 月 12 日檢索。

在工作場所不存在基於種族、膚色、年齡、性別、國籍、宗教或精神或身體殘疾的歧視

- Paul de Vries (2011 年 9 月 12 日)。「平等機會」。布萊克威爾參考書。2011 年9 月 12 日檢索。

他的標準被用來定義貸款、住房、招聘、工資水平、晉升、投票權等方面的公平性…

- 約翰·W·加德納(1984年)。“卓越:我們也能平等而卓越嗎?”。諾頓。國際標準書號 0-393-31287-9。2011 年9 月 8 日檢索。

(請參閱第 47 頁)...

- Mark E. Rushefsky (2008)。「美國公共政策:二十一世紀初」。 ME Sharpe Inc. ISBN 9780765628503。2011 年7 月 15 日檢索。

(第 36 頁)... 平等的第二個意義是機會均等,賦予每個人充分發揮其潛力的權利...

- Sunder Katwala (2010 年 10 月 21 日)。「左派提倡的是生存機會的平等,而不是字面上的平等」。《衛報》。2011 年7 月 15 日檢索。

... 更平等的生活機會。阿馬蒂亞·森將此稱為自主平等:選擇我們生活道路的能力和手段應該盡可能平等地分配給整個社會。 …

- “平等影響評估”。赫爾教學初級保健。2011年7 月 15日。2011 年7 月 15 日檢索。

自主權平等-即人們在做出影響他們生活的決定時所擁有的權力程度平等,以及他們在自己的環境中擁有多少選擇和控制權...

- 托德·梅(2008)。“雅克·朗西埃的政治思想:創造平等”。賓州州立大學出版社。國際標準書號 978-0271034492。2011 年7 月 15 日檢索。

(自主平等)阿馬蒂亞‧森…旨在介入促進人們的自我創造,而不是他們的生活條件。 …

- “平等影響評估”。赫爾教學初級保健。2011年7 月 15日。2011 年7 月 15 日檢索。

……過程平等-處理因受到其他個人和團體或機構和製度的歧視而產生的待遇不平等,包括得不到尊嚴和尊重的對待。

- 列剋星敦 (2011 年 7 月 7 日)。“富翁和公司飛機:為什麼美國政客攻擊富人是如此不值得?”。《經濟學人》。2011 年7 月 15 日檢索。

這裡的重點只是,美國人似乎不像你在當前情況下想像的那樣介意收入和財富不平等的擴大。 …

- Edward Seidman、Julian Rappaport(編)(1986 年)。“重新定義社會問題”。全會出版社。國際標準書號 9780306420528。2011 年7 月 15 日檢索。

(第 292 頁以上)衝突 3:機會均等與結果平等......透過強調一個原則,可能必須犧牲另一個衝突的原則。

{{cite news}}:|author=有通用名稱(幫助) - Phillip Blond 與 John Milbank(2010 年 1 月 27 日)。「機會不平等:透過綜合舊保守黨和傳統左派思想,可以實現一個真正平等的社會」。《衛報》。2011 年7 月 15 日檢索。

……社會和政府只要不帶有偏見,就能拒絕種族或性別偏見。但是階級並不是那麼容易劃分的:人們永遠不可能完全將人們從他們的血統和成長環境中剝離出來…

- Lucy Mangan (2010 年 11 月 20 日)。「本週:特蕾莎·梅、威廉王子、凱特·米德爾頓和阿諾德夫婦」。《衛報》。2011 年7 月 15 日檢索。

你瞧,「平等」是一個狡猾的、政治正確的詞,它要么毫無意義,要么更糟,意味著「結果平等」。想像。從現在開始,我們將擁有「公平」和機會均等。 …

外部連結

- 平等,摘自《史丹佛哲學百科全書》(2007 年)

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37