古人類與現代人類的雜交發生在舊石器時代中期和舊石器時代晚期早期。雜交發生在幾次獨立的事件中,其中包括尼安德特人和丹尼索瓦人的雜交,以及幾種身份不明的原始人類的雜交。[ 2 ]

在歐洲、亞洲和北非,古人類與現代人類發生過多次雜交。據估計,現代人類的基因滲入事件發生在約 47,000 至 65,000 年前的尼安德特人身上,而丹尼索瓦人則發生在約 44,000 至 54,000 年前。

大多數或可能所有當代人群的基因組中都發現了源自尼安德特人的 DNA,且不同地區之間存在明顯差異。它佔撒哈拉以南非洲以外地區人類現代基因組的 1-4% ,儘管估計數字有所不同,但對於撒哈拉以南非洲地區的人來說,它佔比要么為零,要么高達 0.3%。[ 3 ] 來自非洲之角的庫希特人和閃米特人(如埃塞俄比亞人)的祖先很大一部分來自西歐亞人,他們擁有約 1% 的尼安德特人 DNA。[ 4 ]

尼安德塔人衍生的DNA在東亞人中最高,在歐洲人中居中,在東南亞人中較低。[ 5 ]研究表明,美拉尼西亞人和玻里尼西亞人的比例與東亞人和歐洲人相比也較低。[ 5 ]然而,其他研究發現,美拉尼西亞人以及美洲原住民中尼安德特人的混血程度比歐洲人高(儘管並不比東亞人高)。[ 6 ]

丹尼索瓦人血統在非洲、西亞和歐洲的現代人口中基本上不存在。迄今為止,丹尼索瓦人混血率最高的是大洋洲和部分東南亞人群。據估計,現代美拉尼西亞人基因組中有 4–6% 源自丹尼索瓦人,但迄今為止檢測到的最高數量是在菲律賓的尼格利陀人群中發現的。雖然一些東南亞尼格利陀人族群帶有丹尼索瓦人血統,但安達曼人等其他族群卻沒有。此外,在亞洲大陸發現的丹尼索瓦人血統痕跡較少,而與其他大陸人群相比,南亞人群的丹尼索瓦人血統較高。 [ 7 ]

在非洲,人們發現了與次大陸幾次獨立混合事件一致的古老等位基因。目前尚不清楚這些古老的非洲原始人是誰。[ 5 ] 2020 年的一篇論文發現,「儘管非洲人群的古老血統水平非常低或根本不存在,但他們與歐亞大陸所沒有的尼安德特人和丹尼索瓦人有許多共同的變異體,這反映了人類祖先變異在非洲得到了較大比例的保留。[ 8 ]

《進化生物學》雜誌 2016 年的一篇論文指出,其他血統的 DNA 的滲入使人類能夠遷移到許多新環境並取得成功,而由此產生的雜交是現代人類出現的必要力量。[ 9 ]

2023年12月,科學家報告現代人類從尼安德塔人和丹尼索瓦人那裡繼承的基因可能會在生物學上影響現代人類的日常生活。[ 10 ]

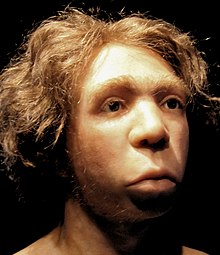

尼安德特人

遺傳學

外加劑配比

2010 年 5 月 7 日,在對三位Vindija尼安德特人進行基因組定序後,發表了尼安德特人基因組的草圖,結果顯示,尼安德特人與歐亞人群(例如法國人、漢族人和巴布亞紐幾內亞人)共享的等位基因比與撒哈拉以南非洲人共享的多。[ 11 ]據作者 Green 等人所述。 (2010),觀察到的遺傳相似性的過度現象最好的解釋是,在遷出非洲之後,尼安德特人向現代人類的基因流動。 [ 11 ]他們估計,尼安德塔人血統的比例佔歐亞基因組的 1-4%。[ 11 ] Durand 等人。 (2011) 估計非洲以外的人中有 1-6% 有尼安德特人血統。[ 12 ]Prüfer 等人。 (2013) 估計非洲以外的人的比例為 1.5–2.1%。[ 13 ] Lohse 與 Frantz(2014)推論歐亞大陸的成長率較高,為 3.4% 至 7.3%。[ 14 ] 2017 年,Prüfer 等。將大洋洲以外非洲人的估計值修改為 1.8-2.6%。[ 15 ]

根據陳等人後來的研究。 (2020),非洲人(具體來說,是千人基因組中的非洲人群)也有尼安德特人的混血,[ 16 ]其中非洲個體中的這種尼安德特人混血佔17 兆鹼基對,[ 16 ]佔其基因組的 0.3%。[ 3 ]據作者稱,非洲人獲得尼安德特人混血主要來自於與祖先歐洲人(東亞人與歐洲人分裂之後)分化的人群(攜帶尼安德特人混血的現代人類)的回遷。[ 16 ]有人推測這次回遷發生在大約 2 萬年前。[ 3 ]然而,一些科學家,如遺傳學家大衛·賴希,對 DNA 流回非洲的範圍有多大表示懷疑,他們認為尼安德特人混血的信號「真的很弱」。[ 17 ]

基因滲入

研究發現,50% 的尼安德特人基因組存在於印度人中,[ 18 ]而 41% 的基因組存在於冰島人中。[ 19 ] 先前研究發現,大約 20% 的尼安德特人基因組存在於現代歐亞人中,[ 20 ]但也有學者估計這一數字為三分之一。[ 21 ] 2023 年的一項研究發現,大約 25 萬年前現代人類向尼安德特人發生了基因滲入,並估計大約 6% 的阿爾泰尼安德特人基因組是從現代人類那裡遺傳下來的。[ 22 ]

亞群混合率

在東亞人中發現的尼安德特人混血比在歐洲人中更高,[ 20 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]估計向東亞人的基因滲入要多出約 20%。[ 20 ] [ 23 ] [ 26 ]這可能是因為在歐洲人與東亞人分離後,東亞人的早期祖先中發生了進一步的混合事件,[ 5 ] [ 20 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 26 ]歐洲人體內尼安德特人血統的稀釋,是由於後來遷徙而來的尼安德特人血統較低的人群所致,[ 5 ] [ 23 ] [ 26 ]或者,由於東亞人向東方遷徙時有效人口規模較小,導致其祖先的效力選擇淨化[ 5 ] [ 25 ] [ 26 ]模擬混合模型的研究表明,對東亞人進行尼安德特人等位基因淨化選擇的有效性降低,無法解釋東亞人中尼安德特人血統的比例更高,因此更傾向於採用涉及更多脈衝的更複雜的模型尼安德特人與東亞人祖先的混合。[ 27 ] [ 28 ]此類模型顯示,先是向歐亞混血兒祖先發起了一次脈動,隨後發生了分離,最後又向東亞混血兒祖先發起了一次脈動。[ 5 ]研究發現,尼安德特人的混合率在歐洲人群中存在微小但顯著的差異,但在東亞人群中卻沒有顯著的差異。[ 20 ] Prüfer 等。 (2017)指出,東亞人攜帶的尼安德塔人 DNA(2.3–2.6%)比西歐亞人(1.8–2.4%)更多。[ 15 ]

後來由陳等人確定。 (2020) 研究發現,與歐洲人相比,東亞人的尼安德塔人血統多 8%,而先前的報告顯示東亞人的尼安德特人血統多 20%。[ 16 ]這是因為尼安德特人與非洲人共有的血統被掩蓋了,因為人們認為非洲人沒有尼安德特人的混血血統,因此被用作參考樣本。[ 16 ]因此,尼安德特人與非洲人混合的任何重疊都會導致低估尼安德特人與非洲以外地區,特別是歐洲人的混合程度。[ 16 ]作者認為,在走出非洲之後,尼安德特人發生了一次混合,這是東亞人種富集的最簡約解釋,但他們補充說,尼安德特人血統的變異也可能歸因於稀釋,以解釋現在發現差異更加小了。[ 16 ]作為各人群中尼安德特人序列總量的比例,歐洲人中 7.2% 的序列與非洲人獨有,而東亞人中 2% 的序列與非洲人獨有。[ 16 ]

基因組分析表明,尼安德特人的基因滲入在撒哈拉以南非洲人群和其他現代人類群體(包括北非人)之間存在全球分歧,而不是在非洲人群和非非洲人群之間存在分歧。[ 29 ]與非洲以外的人群一樣,北非人群與尼安德特人共享相似的衍生等位基因過量,而撒哈拉以南非洲人群是唯一沒有經歷過尼安德特人混合的現代人類群體。[ 30 ]研究發現,北非人群中的尼安德特人遺傳訊號因北非、歐洲、近東和撒哈拉以南血統的相對數量而異。使用F4 血統比率統計分析,尼安德特人推斷的混合比例為:在北非血統最高的人群中,如突尼斯柏柏爾人,其比例與歐亞人群相同甚至更高(100- 138%);在攜帶較多歐洲或近東混血血統的北非人群中比例較高,例如北摩洛哥和埃及的群體(約 60–70%);在與撒哈拉以南非洲人混血較多的北非人群中,比例最低,如南摩洛哥 (20%)。[ 31 ] Quinto 等人。 (2012) 因此推測,這種尼安德特人遺傳訊號在非洲的存在並不是由於最近來自近東或歐洲人群的基因流動,因為在擁有土著新石器時代前北非血統的人群中,這種訊號更高。[ 32 ]在東非的馬賽人中也觀察到了較低但顯著的尼安德特人混血率。 [ 33 ]在確定了馬賽人的非洲和非非洲血統後,可以得出結論,最近的非洲以外的現代人類(後尼安德特人)基因流動是貢獻的來源,因為大約30% 的馬賽基因組可以追溯到大約100代以前非洲的基因滲入。[ 24 ]

距離血統

Presenting a high-quality genome sequence of a female Altai Neanderthal, it has been found that the Neanderthal component in non-African modern humans is more related to the Mezmaiskaya Neanderthal ( North Caucasus ) than to the Altai Neanderthal ( Siberia ) or the Vindija Neanderthals (克羅埃西亞). [ 13 ]透過對5萬年前的女性文迪亞尼安德特人片段的基因組進行高覆蓋率定序,後來發現,文迪亞尼安德特人和梅茲麥斯卡婭尼安德特人在等位基因共享程度上與現代人類似乎沒有差異。[ 15 ]在這種情況下,研究還發現,非洲以外的現代人類中的尼安德特人成分與文迪亞尼安德特人和梅茲麥斯卡亞尼安德特人的關係比與阿爾泰尼安德特人的關係更為密切。[ 15 ]這些結果表明,現代人類的混血兒大部分來自尼安德特人種群,這些種群在文迪亞尼安德特人和梅茲麥斯卡亞尼安德特人譜系分化之前(約8萬至10 萬年前)就已經從這兩個譜系分化出來。[ 15 ]

對阿爾泰人、西班牙埃爾西德隆人、溫迪亞人21 號染色體的分析表明,在這三個譜系中,只有埃爾西德隆人和溫迪亞人向現代人類表現出顯著的基因流動率(0.3–2.6%),這表明埃爾西德隆尼安德特人和文迪亞尼安德特人與阿爾泰尼安德特人的關係比與大約47,000 至65,000 年前與現代人類雜交的尼安德塔人更為密切。[ 35 ]相反,在所研究的三個譜系中,只有阿爾泰尼安德特人(0.1-2.1%)有顯著的現代人類基因流入尼安德特人,這表明現代人類基因流入尼安德特人主要發生在阿爾泰尼安德特人分離之後。[ 35 ]研究結果表明,現代人類基因流入尼安德特人的來源,源自約 10 萬年前的早期現代人類種群,早於當今非洲以外現代人類祖先走出非洲的遷徙。[ 35 ]

線粒體 DNA 和 Y 染色體

目前尚未發現現代人類中存在尼安德特人線粒體 DNA的證據。 [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]這表明,尼安德特人的成功混血發生在尼安德特人男性和現代人類女性的配對中。[ 39 ] [ 40 ]可能的假設是,尼安德特人的粒線體DNA 發生了有害突變,導致攜帶者滅絕,尼安德特人母親的混血後代在尼安德特人群體中長大並與他們一起滅絕,或者女性尼安德特人和男性智人確實發生了不能產生可育後代。[ 39 ]然而,關於尼安德特人與現代人類之間不相容性的假設受到了研究結果的質疑,研究結果表明,尼安德特人的Y 染色體被現代人類Y 染色體的一個已滅絕譜系所取代,而該譜系在10 萬至37 萬年前滲入尼安德特人體內。[ 41 ]此外,該研究得出結論,由於尼安德特人的遺傳負荷相對於現代人類有所增加,因此在現代人類的基因流動之後,尼安德特人的Y 染色體和線粒體DNA 被替換是高度合理的。 [ 41 ]

根據Neves 和Serva (2012) 提出的雜交模型,現代人類與尼安德特人的混血可能是由於現代人類與尼安德特人之間雜交率極低所致,兩個種群之間僅交換了一對個體大約每77代一次。[ 42 ]如此低的雜交率可以解釋早期研究發現的現代人類基因庫中沒有尼安德特人線粒體DNA 的原因,因為該模型估計,尼安德特人線粒體DNA 和Y 染色體起源於尼安德特人的可能性僅為7%。[ 42 ]

減少貢獻

由於負向選擇,現代人類基因組中大片區域尼安德特人的貢獻大大減少,[ 20 ] [ 25 ]部分原因是雜種男性不孕。[ 25 ]這些區域在X染色體上最為明顯,與常染色體相比,尼安德塔血統低五倍。[ 5 ] [ 25 ]它們也含有相對大量睪丸特有的基因。[ 25 ]這意味著現代人類擁有相對較少的位於X染色體上或在睪丸中表達的尼安德特人基因,這表明男性不孕症可能是導致現代人類生育能力下降的一個原因。[ 25 ]這可能部分受到男性X染色體基因半合子的影響。 [ 5 ]

尼安德特人序列的沙漠也可能是由遺傳漂變引起的,其中包括現代人類群體中的嚴重瓶頸和由於強烈選擇有害的尼安德特人等位基因而產生的背景選擇。 [ 5 ]尼安德特人和丹尼索瓦人的許多沙漠序列存在重疊,這表明古老DNA在特定位置反覆丟失。[ 5 ]

研究還表明,尼安德特人的祖先在保守的生物途徑(如 RNA 處理)中被淘汰。[ 25 ]

與淨化選擇減少了尼安德特人對當今現代人類基因組貢獻的假設相一致,舊石器時代晚期的歐亞現代人(如田園現代人)比當今的歐亞現代人攜帶更多的尼安德特人DNA(約4-5%) (約 1-2%)。[ 43 ]

歐洲和亞洲人群對尼安德特人序列的選擇率有所不同。[ 5 ]

現代人類的變化

−10 — – −9 — – −8 — – −7 — – −6 — – −5 — – −4 — – −3 — – −2 — – −1 — – 0 — | (Ar. 卡達巴) |

| ||||||||||||||||||||||||||||

在歐亞大陸,現代人類具有從古人類滲入的適應性序列,這提供了適應當地環境的有利遺傳變異來源和額外遺傳變異的儲存庫。[ 5 ]來自尼安德特人的適應性基因滲入,針對了與角蛋白絲、糖代謝、肌肉收縮、體脂分佈、牙釉質厚度和卵母細胞減數分裂以及大腦大小和功能有關的基因。[ 44 ]由於適應了不同的棲息地,與皮膚色素沉著和毛髮形態變化有關的基因中存在正向選擇的信號。[ 44 ]在免疫系統中,基因滲入變異極大地增加了免疫基因的多樣性,其中基因滲入等位基因的富集表明存在強烈的正向選擇。[ 44 ]

研究發現,影響角蛋白的基因從尼安德特人滲入現代人類(見於東亞和歐洲人),這表明這些基因使現代人類的皮膚和頭髮發生了形態上的適應,以適應非洲以外的環境。[ 20 ] [ 25 ]同樣,對於涉及醫學相關表型的幾個基因也是如此,例如影響系統性紅斑狼瘡、原發性膽汁性肝硬化、克隆氏症、視神經乳頭大小、吸菸行為、白血球介素18水平和2 型糖尿病的基因。[ 25 ]

研究人員發現,尼安德特人在東亞人的 3p21.31 染色體區域(HYAL 區域)內滲入了 18 個基因,其中幾個與紫外線適應有關。[ 45 ]基因滲入的單倍型僅在東亞人群中受到正向選擇,從距今 45,000 年開始穩步上升,直至距今 5,000 至 3,500 年左右,增長率突然加快。[ 45 ]與其他歐亞人群(例如歐洲和南亞人群)相比,這種現像在東亞人群中出現的頻率非常高。[ 45 ]研究結果也表明,尼安德特人的基因滲入發生在東亞人和美洲原住民共同的祖先群體中。[ 45 ]

Evans 等人(2006) 先前曾提出,一組統稱為小頭蛋白單倍群 D 的等位基因(小頭蛋白是腦容量的關鍵調控基因)起源於古人類群體。[ 46 ]研究結果表明,單倍群 D在 3.7 萬年前(基於衍生的 D 等位基因的融合年齡)從110 萬年前分離出來的古人類種群滲入現代人類中(基於D 和非D之間的分離時間)。[ 46 ] D單倍群的高頻率(70%)表明它在現代人類中受到了積極的選擇。[ 46 ]小頭鼠類的D等位基因分佈在非洲以外地區較高,但在撒哈拉以南非洲地區較低,這進一步表明混合事件發生於古老的歐亞人群中。[ 46 ] Lari 等人認為,非洲和歐亞大陸之間的分佈差異表明 D 等位基因起源於尼安德特人。 (2010),但他們發現,來自義大利蒙蒂萊西尼的Mezzena Rockshelter 的尼安德特人個體對小頭蛋白的祖先等位基因是純合的,因此沒有證據表明尼安德特人將D等位基因貢獻給了現代人類,也不排除D 等位基因的尼安德特人起源。[ 47 ] Green 等人。 (2010) 對 Vindija 尼安德特人進行了分析,也無法證實小頭蛋白基因單倍群 D 起源於尼安德特人。[ 11 ]

研究發現,免疫系統的HLA-A*02、A*26/*66、B*07、B*51、C*07:02、C*16:02是從尼安德塔人貢獻給現代人的。[ 48 ]現代人走出非洲後,與古人相遇、雜交,有利於現代人迅速恢復HLA多樣性,並獲得更適應當地病原體的新的HLA變異體。[ 48 ]

研究發現,滲入的尼安德特人基因在現代人類中表現出順式調控作用,導致了現代人類基因組的複雜性和表型的多樣化。[ 49 ]透過觀察雜合個體(攜帶尼安德塔人和現代人類版本的基因),發現滲入的尼安德特人等位基因的等位基因特異性表達在大腦和睪丸中明顯低於其他組織。[ 5 ] [ 49 ]在大腦中,這種現像在小腦和基底神經節最為明顯。[ 49 ]這種下調表明,現代人類和尼安德特人在這些特定組織中可能經歷了相對更高的分化率。[ 49 ]

此外,將滲入的尼安德特人等位基因的基因型與附近基因的表達相關聯,發現古老的等位基因對錶達變化的貢獻比非古老的等位基因更大。[ 5 ]尼安德特人的等位基因影響免疫基因OAS1 / 2 / 3和TLR1 / 6 / 10的表達,這些基因可能特定於細胞類型,並受環境刺激的影響。[ 5 ]

研究高覆蓋率的女性 Vindija 尼安德特人基因組,Prüfer 等人。 (2017) 發現了幾種源自尼安德特人的基因變異,包括影響LDL 膽固醇和維生素 D 水平的基因變異,以及影響飲食失調、內臟脂肪堆積、類風濕性關節炎、精神分裂症以及對抗精神病藥物的反應的基因變異。[ 15 ]

透過高覆蓋率地檢查歐洲現代人類與阿爾泰尼安德特人的基因組,結果表明,尼安德特人的混合與顱骨和大腦形態的幾種變化有關,這表明神經功能通過尼安德特人衍生的基因變異而改變。[ 50 ]尼安德特人的混合與現代人類頭骨後外側區域的擴張有關,從枕骨和下頂骨延伸到雙側顳骨區域。[ 50 ]就現代人類的大腦形態而言,尼安德特人的混合與右頂內溝的溝深度增加以及左半球早期視覺皮層的皮質複雜性增加呈正相關。 [ 50 ]尼安德特人的混血也與位於右側頂葉區域(鄰近右側頂內溝)的白質和灰質體積的增加呈正相關。[ 50 ]在左半球初級視覺皮質迴旋區重疊的區域中,尼安德塔人混合血統與灰質體積呈正相關。 [ 50 ]研究結果也表明,尼安德塔人的混合與眶額皮質中的白質體積呈負相關。[ 50 ]

在巴布亞人中,尼安德特人的遺傳變異在大腦表現的基因中出現的頻率最高,而丹尼索瓦人的 DNA 在骨骼和其他組織表達的基因中出現的頻率最高。[ 51 ]

現代人類遺傳的尼安德塔人等位基因 SNP rs3917862 與高凝血狀態有關。這可能是有害的,但缺乏這種等位基因的婦女在分娩時死亡的可能性高出 0.1%。[ 52 ]

2023年12月,科學家報告現代人類從尼安德塔人和丹尼索瓦人那裡繼承的基因可能會在生物學上影響現代人類的日常生活。[ 10 ]

人口亞結構理論

儘管與最近的基因流動相比,這一觀察結果不那麼簡約,但它可能是由於非洲古代人口亞結構造成的,當尼安德特人分化時,導致現代人類的基因不完全同質化,而歐亞大陸的早期祖先與尼安德塔人的關係仍然比與非洲人的關係更密切。[ 11 ]從等位基因頻率譜上看,近期混合模型與結果擬合度最好,而古代種群子結構模型與結果不擬合,說明最佳模型是近期混合事件,且在此之前,現代人類發生了一次瓶頸事件——從而證實了最近的混合是現代非洲以外的人類與尼安德特人之間觀察到的過多遺傳相似性的最簡約和合理的解釋。[ 53 ]根據連鎖不平衡模式,數據同樣證實了最近的混合事件。[ 54 ]從連鎖不平衡的程度估計,尼安德特人的基因最後一次流入歐洲人早期祖先發生在距今47,000 至 65,000 年前。[ 54 ]結合考古學和化石證據,人們認為基因流可能發生在歐亞大陸西部的某個地方,很可能是中東。[ 54 ]透過另一種方法-使用尼安德特人、歐亞人、非洲人和黑猩猩(外群)各一個基因組,並將其分成非重組短序列塊-來估計不同模型下的全基因組最大似然,一個古老的非洲的人口亞結構被排除,並且尼安德特人的混合事件被證實。[ 14 ]

形態學

在葡萄牙阿布里戈杜拉加爾韋柳發現的現代人類兒童的舊石器時代晚期墓葬遺骸具有一些特徵,表明尼安德特人曾與分散到伊比利亞半島的現代人類雜交。 [ 55 ]考慮到墓葬遺骸的年代(距今24,500 年)以及在尼安德特人向伊比利亞現代人類過渡的時期(距今28,000-30,000 年)之後很長一段時間內,尼安德特人的特徵仍然存在,這個孩子可能是已經高度混合的人口的後代。[ 55 ]

距今 35,000 年前在羅馬尼亞佩斯特拉穆耶利洛爾發現的早期舊石器時代現代人類遺骸顯示出歐洲早期現代人類的形態模式,但擁有古老或尼安德特人的特徵,這表明歐洲早期現代人類與尼安德塔人有過雜交。[ 56 ]這些特徵包括較大的眶間寬度、相對平坦的眉弓、突出的枕骨、不對稱且淺的下顎切跡形狀、較高的下顎冠突、相對垂直於切跡頂的下顎髁狀突和狹窄的肩胛骨關節盂。[ 56 ]

距今 34,000 至 36,000 年( 14 C 年前)的Peștera cu Oase(羅馬尼亞)的早期現代人類 Oase 1 下顎骨呈現出現代、古代和可能的尼安德特人的特徵。[ 58 ]它顯示出下顎孔的舌橋,除了中更新世晚期和晚更新世的尼安德特人外,早期人類中並不存在這種特徵,因此表明與尼安德特人有親緣關係。[ 58 ]從Oase 1下顎骨可以得出結論,至少是歐洲的早期現代人類似乎發生了顯著的顱面變化,可能是由於與尼安德特人有一定程度的混合。[ 58 ]

最早的(約 33 千年前)歐洲現代人和隨後的(中上舊石器時代)格拉維特人,在解剖學上與最早的(中舊石器時代)非洲現代人基本一致,也表現出明顯的尼安德特人特徵,這表明當時存在一個單獨的歐洲早期現代人類不太可能擁有中舊石器時代現代人類的血統。[ 59 ]

Manot 1是最近在以色列西加利利的馬諾特洞穴中發現的現代人類部分顱骨,可追溯到 54.7±5.5 千年前,是現代人類成功遷出非洲和殖民了歐亞大陸。[ 60 ]它也提供了第一個化石證據,證明現代人類在中舊石器時代到晚期舊石器時代的交界時期居住在南黎凡特地區,與尼安德特人同時代,並且接近可能的雜交事件。[ 60 ]形態特徵表明,馬諾特人群可能與第一批現代人類密切相關,或者可能是第一批現代人類的起源,而這些現代人類後來成功殖民歐洲,建立了早期舊石器時代晚期人群。[ 60 ]

歷史

自從 19 世紀發現尼安德特人的遺骸以來,人們就一直在討論這種雜交問題,儘管早期的作家認為尼安德特人是現代人類的直系祖先。托馬斯·赫胥黎認為,許多歐洲人身上都有尼安德特人血統的痕跡,但將尼安德特人的特徵與原始主義聯繫起來,他寫道,由於他們「屬於人類物種發展的一個階段,早於現存任何種族的分化,我們可以預期在世界各地最低等的人種中,以及所有人種的早期階段中找到它們」。[ 61 ]

直到 1950 年代初,大多數學者仍認為尼安德特人不屬於現存人類的祖先。[ 62 ] [ 63 ]儘管如此,漢斯·佩德·斯滕斯比(Hans Peder Steensby)在 1907 年發表的《丹麥的種族研究》一文中提出了雜交的建議。他極力強調,所有活著的人類都是混合起源的。[ 64 ]他認為,這最符合觀察結果,並對尼安德特人是類人猿或低等人類的普遍觀點提出了挑戰。他的論點主要基於顱骨數據,他指出丹麥人和弗里斯蘭人和荷蘭人一樣,表現出一些尼安德特人的特徵,並認為「假設某些東西是遺傳的」並且尼安德特人「是我們的祖先之一」是合理的。

1962 年,卡爾頓史蒂文斯庫恩根據顱骨數據和物質文化的證據發現,尼安德特人和舊石器時代晚期的人們可能進行了雜交,或者新移民將尼安德特人的工具「改造成他們自己的工具」。[ 65 ]

到了 21 世紀初,大多數學者支持「走出非洲假說」,[ 66 ] [ 67 ]該假說認為,解剖學上的現代人類大約在5 萬年前離開非洲,並在幾乎沒有或根本沒有雜交的情況下取代了尼安德特人。但一些學者仍主張與尼安德特人雜交。雜交假說最積極的支持者是聖路易斯華盛頓大學的艾瑞克‧特林考斯。[ 68 ]特林考斯聲稱各種化石都是雜交種的產物,包括在葡萄牙拉加爾韋柳(Lagar Velho)發現的兒童骨架[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]和羅馬尼亞的Pe MICHItera Muierii骨架。[ 56 ]

丹尼索瓦人

遺傳學

外加劑配比

研究表明,與其他歐亞大陸人群和非洲人相比,美拉尼西亞人(例如巴布亞紐幾內亞人和布干維爾島民)與丹尼索瓦人共享相對更多的等位基因。 [ 72 ]據估計,美拉尼西亞人 4% 至 6% 的基因組來自丹尼索瓦人,而歐亞人或非洲人均沒有表現出丹尼索瓦人基因的貢獻。[ 72 ]人們觀察到,丹尼索瓦人向美拉尼西亞人貢獻了基因,但沒有向東亞人貢獻基因,這表明美拉尼西亞人的早期祖先與丹尼索瓦人之間存在互動,但這種互動並沒有發生在西伯利亞南部附近的地區,而那裡迄今為止,唯一的丹尼索瓦人遺骸已被發現。[ 72 ]此外,與歐亞人群和非洲人群相比,澳洲原住民與丹尼索瓦人的等位基因共享也相對增加,這與丹尼索瓦人和美拉尼西亞人混合增加的假設一致。[ 73 ]

Reich 等人(2011) 提供的證據表明,丹尼索瓦人混血族群在大洋洲人群中存在率最高,其次是許多東南亞人群,而在東亞人群中沒有。[ 74 ]東東南亞和大洋洲人群(例如澳大利亞原住民、近大洋洲人、波利尼西亞人、斐濟人、印度尼西亞東部人、菲律賓馬曼瓦人和馬諾博人)中存在大量丹尼索瓦人遺傳物質,但某些西部和大陸東南亞人群(例如西部丹尼索瓦人與亞洲大陸的混合事件發生在東南亞本身,而不是歐亞大陸。[ 74 ] Cooper 和 Stringer (2013) 認為,大洋洲存在大量丹尼索瓦人混血,而亞洲大陸卻沒有,這表明早期現代人類與丹尼索瓦人曾在東南亞分界線以東的地方進行過雜交。[ 75 ]

Skoglund 和 Jakobsson (2011) 觀察到,與其他人群相比,大洋洲人群,其次是東南亞人群,具有較高的丹尼索瓦人混血率。[ 76 ]此外,他們也發現東亞人種中可能有少量丹尼索瓦人混血的痕跡,而美洲原住民中則沒有丹尼索瓦人混血的痕跡。[ 76 ]相較之下,Prüfer 等。 (2013) 發現亞洲大陸和美洲原住民人口可能有 0.2% 的丹尼索瓦人貢獻,比大洋洲人口低約 25 倍。[ 13 ]這些族群的基因流動方式仍不清楚。[ 13 ]然而,Wall 等人。 (2013)指出,他們沒有發現東亞人種與丹尼索瓦人混血的證據。[ 24 ]

研究結果表明,丹尼索瓦人基因流動事件發生在菲律賓原住民、澳洲原住民和新幾內亞人的共同祖先身上。[ 74 ] [ 77 ]新幾內亞人和澳洲人的丹尼索瓦人混血率相似,這表明雜交發生在他們的共同祖先進入薩胡爾(更新世新幾內亞和澳大利亞)之前,至少是44000年前。[ 74 ]研究也發現,東南亞人中近大洋洲血統的比例與丹尼索瓦人血統的比例成正比,但菲律賓除外,那裡丹尼索瓦人血統與近大洋洲血統的比例更高。[ 74 ] Reich 等人。 (2011)提出了一個可能的模型,即現代人類早期向東遷徙,其中一些人是菲律賓人、新幾內亞人、澳大利亞人的共同祖先,他們分別與丹尼索瓦人雜交,隨後菲律賓早期祖先出現分化,與新幾內亞人和澳洲人雜交早期祖先與同一早期遷徙人群中的一部分(沒有經歷過丹尼索瓦人的基因流動)雜交,以及菲律賓早期祖先與後來向東遷徙的人群中的一部分雜交(另一部分遷移人群將成為東亞人)。[ 74 ]

布朗寧等人發現了與已定序的丹尼索瓦人具有不同相關性的丹尼索瓦人基因滲入成分。 (2018)顯示至少發生過兩次丹尼索瓦混血事件。[ 78 ]具體而言,在東亞人(如日本人和漢族人)中觀察到了來自兩個不同丹尼索瓦人種群的基因滲入,而南亞人(如泰盧固人和旁遮普人)和大洋洲人類(如巴布亞人)則顯示出來自一個丹尼索瓦人族群的基因滲入。[ 78 ]

探索來自丹尼索瓦人的等位基因,Sankararaman 等人(2016)估計丹尼索瓦人混血的日期是44,000至54,000年前。[ 6 ]他們也確定,與其他具有丹尼索瓦人血統的人群(即美洲、中亞、東亞和南亞)相比,大洋洲人群中丹尼索瓦人的混血程度是最高的。[ 6 ]研究人員也得出了令人驚訝的發現,南亞人群表現出較高的丹尼索瓦人血統混合比例(與其他擁有丹尼索瓦人血統的非大洋洲人群相比),儘管最高估計值(在夏爾巴人中發現)仍比在巴布亞人中。[ 6 ]他們提出了兩種可能的解釋:存在一次丹尼索瓦人基因滲入事件,隨後出現了不同程度的稀釋;或至少發生了三次不同的丹尼索瓦人基因滲入脈衝。[ 6 ]

2021 年的一項研究分析了 118 個菲律賓族群的古老血統,發現丹尼索瓦人與菲律賓尼格利陀人之間存在獨立的混合事件。尤其是艾塔馬格布孔人,他們被發現擁有世界上最高水準的丹尼索瓦人血統,比澳洲人和巴布亞人(澳洲-美拉尼西亞人)高出約30%–40%,這顯示該地區存在著不同的島民丹尼索瓦人族群菲律賓在現代人類到來後就與這裡混居。[ 79 ]

研究顯示,歐亞人擁有一些與丹尼索瓦人重疊的古老遺傳物質,但重疊程度明顯較低,這是因為丹尼索瓦人與尼安德特人有血緣關係,而尼安德特人類對歐亞基因庫做出了貢獻,而非丹尼索瓦人與早期祖先的雜交那些歐亞混血人。[ 23 ] [ 72 ]

距今 4 萬年前的天元洞(中國周口店附近)發現的早期現代人類骨骼遺骸表明,在當今歐亞現代人類的範圍內有尼安德特人的貢獻,但沒有明顯的丹尼索瓦人的貢獻。[ 80 ]它是許多亞洲人和美洲原住民祖先的遠親,但晚於亞洲人和歐洲人的分化。[ 80 ]天原個體中缺乏丹尼索瓦人的基因成分,這顯示這種遺傳貢獻在大陸一直很稀少。[ 13 ]

減少貢獻

大片基因組區域缺乏丹尼索瓦人血統,部分原因在於雄性混血兒不育,因為 X 染色體上以及現代人類睪丸中表達的基因中丹尼索瓦人血統的比例較低。[ 6 ]

現代人類的變化

探索免疫系統的HLA等位基因,有人提出,由於 HLA-B*73 的分佈模式以及與其他 HLA 等位基因的差異,HLA-B*73 從丹尼索瓦人滲入西亞現代人類。[ 48 ]儘管HLA-B*73 並不存在於已測序的丹尼索瓦人基因組中,但HLA-B*73 已被證明與丹尼索瓦人衍生的HLA-C*15:05 由於連鎖不平衡而密切相關。[ 48 ]然而,從系統發育分析來看,人們得出結論,HLA-B*73 很有可能是祖先。[ 44 ]

丹尼索瓦人的兩種HLA-A(A*02 和A*11)和兩種HLA-C(C*15 和C*12:02)同種型對應於現代人類的常見等位基因,而丹尼索瓦人的一種HLA-B 同種型對應於一種罕見的重組等位基因,而另一種在現代人類中並不存在。[ 48 ]人們認為這些基因一定是從丹尼索瓦人貢獻給現代人類的,因為 HLA 等位基因的突變率很高,它不太可能在兩種人中獨立保存這麼長時間。[ 48 ]

藏族從丹尼索瓦人那裡獲得了有利的EGLN1和EPAS1基因變體,這種基因變體與血紅蛋白濃度和對缺氧的反應有關,適合在高海拔地區生活。[ 44 ] EPAS1的祖先變體會上調血紅蛋白水平,以補償低氧水平(例如在高海拔地區),但這也會導致血液黏度增加。[ 81 ]另一方面,丹尼索瓦人衍生的變異限制了血紅蛋白水平的上升,從而具有更好的高原適應能力。[ 81 ]丹尼索瓦人衍生的EPAS1基因變異在藏族人中很常見,並且在他們的祖先定居青藏高原後受到了積極選擇。[ 81 ]

古非洲原始人類

由於撒哈拉以南非洲環境中化石的快速腐爛,目前無法將現代人類混合體與古老的撒哈拉以南非洲原始人類的參考樣本進行比較。[ 5 ] [ 82 ]

來自距今約 4,500 年的埃塞俄比亞高地個體的古代 DNA 數據,[ 83 ]以及來自南部非洲(距今約2,300-1,300 年)、東部和中南部非洲(距今約8,100-400 年)的古代DNA 數據表明,一些西非人群有少量過剩等位基因的出現,最好地解釋了西非的一個古老來源,而這個來源並不包括在農業時代之前的東非狩獵採集者、南非狩獵採集者群體,或他們之間的遺傳等級中。攜帶古老DNA 的西非群體包括尼日利亞沿海地區的約魯巴人和塞拉利昂的門德人,這表明古老的DNA 是在農業傳播之前很久就獲得的,很可能是在全新世(距今11,600 年前)之前獲得的,這樣的古老血統一定是分開的桑人祖先分化之前,估計大約在20萬至30萬年前開始。[ 84 ] [ 85 ]

假設認為,在當今非洲人的祖先中,存在著一種遠古血統,這种血統起源於桑人、俾格米人和東非狩獵採集者(以及歐亞人)之前,這一假設得到了獨立於斯科格倫德發現的證據的支持,該發現基於長單倍型,與其他人類單倍型存在較大差異,包括 Lachance 等(2012)、[ 82 ] Hammer 等(2011)、[ 86 ]以及Plagnol 和Wall (2006) 的研究。[ 87 ]

在 Hammer 等人發現的古老 DNA 差異中,俾格米人(中非)與桑人(南非)歸為一類,與約魯巴人(西非)分類。透過從喀麥隆 Shum Laka 發現的 4 個距今 8,000 至 3,000 年的化石中提取和測序 DNA,進一步闡明了當前西非人群中存在古老 DNA。研究發現,這些人的大部分 DNA 都來自中非狩獵採集者(俾格米人祖先),而沒有約魯巴人和曼德人的古老 DNA。[ 88 ]與哈默發現的西非群體相比,東部、中部和南部的狩獵採集者之間存在差異,這一模式得到了證實。在第二項研究中,Lipson 等人。 (2020) 研究了過去 18,000 年間從另外 6 個東部和中南部非洲化石中提取的 DNA。經確定,他們的遺傳起源可以透過南部、中部和東部狩獵採集者的 DNA 貢獻來解釋,並且他們中沒有人擁有約魯巴人的古老 DNA。[ 89 ]

根據 2020 年發表的一項研究,有跡象表明,四個西非人群的 DNA 中有 2% 至 19%(或約 6.6% 和 7.0%)可能來自從人類祖先中分離出來的未知古人類尼安德特人出現在36 萬年前至102 萬年前。然而,與 Skoglund 和 Lipson 對古非洲 DNA 的研究相反,該研究還發現,這種假定的古老混合至少有一部分也存在於歐亞人/非洲以外的人種中,並且混合事件的範圍從 0 到距今124 千年,包括走出非洲遷徙之前和非洲/歐亞分裂之前的時期(因此在一定程度上影響了非洲人和歐亞人/非洲以外的人的共同祖先)。[ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]另一項最近的研究發現了大量以前未描述過的人類遺傳變異,也發現了非洲人祖先的遺傳變異,這種變異早於現代人類,而在大多數非洲以外的人中已經消失。[ 8 ]

歐亞大陸的古人類

人類在歐亞大陸的存在至少始於200萬年前。基因證據表明,數千年後,當尼安德特人和丹尼索瓦人的血統開始向歐亞大陸擴張時,這片大陸上仍然居住著這些古人類的後裔,他們的基因混合進入了尼安德塔人和丹尼索瓦人的基因組,後來間接進入了現代人類。[ 93 ] [ 94 ]

基因研究顯示了兩次來自超古人類的重大基因混合事件,這表明在中更新世晚期,歐亞大陸上至少居住著兩個不同的古人類族群。[ 93 ]

Roger 等人(2020) 描述了尼安德索瓦人(尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先)開始向歐亞大陸擴張後不久發生的一次混合事件。他們發現了一個超古人類譜系,該譜系至少在 200 萬年前就已與非洲人類譜系分離。[ 93 ]

先前的研究發現了更近期的混合事件。大約 35 萬年前,一種「類似直立人」的生物的基因組被注入了丹尼索瓦人血統。由於這兩個人群的分離時間約為200 萬年前,而雜交發生在35 萬年前,因此這兩個人群之間的關係比之前已知的任何一對雜交的人類人群之間的關係都要遠。[ 93 ] [ 94 ]

相關研究

2019年,科學家基於使用人工智慧(AI)的遺傳學研究發現了證據,顯示在現代人類基因組中存在一個未知的人類祖先物種,而非尼安德特人或丹尼索瓦人。[ 95 ] [ 96 ]

參見

參考

- 邱吉爾, 史蒂文 E.;凱斯(Keys),卡姆林(Kamryn);羅斯,安 H.(2022 年 8 月)。「中面部形態與尼安德特人-現代人類雜交」。生物學。11 ( 8 ) : 1163 。ISSN 2079-7737。PMC 9404802。PMID 36009790。

- Woodward, Aylin (2020 年 1 月 5 日)。「最近的一些發現顛覆了人類學家對人類從何而來、何時起源的認識」。商業內幕。原文存檔於 2022 年 4 月 25 日。檢索日期:2020 年1 月 6 日。

- Price,Michael(2020 年 1 月 31 日)。 「非洲人也擁有尼安德特人的基因遺產」。科學。367(6477): 497.Bibcode:2020Sci...367..497P。doi:10.1126/science.367.6477.497。PMID32001636。S2CID210982481。

- 哈伯,馬克;等(2016)。「乍得的遺傳多樣性揭示了以多次全新世歐亞遷徙為標誌的非洲歷史」。Am J Hum Genet。99 (6): 1316– 1324。doi :10.1016/ j.ajhg.2016.10.012。高密度脂蛋白:11577/3455530。PMC 5142112。PMID 27889059。

埃塞俄比亞人的歐亞血統從古馬茲人的 11%–12% 到阿姆哈拉人的 53%–57% 不等。 [...] 非洲人中尼安德塔人血統的比例與來自歐亞大陸的基因流動有關。例如,我們知道今天的歐亞人帶有約 2% 的尼安德特人血統,我們觀察到東非人(埃塞俄比亞人)有約 1% 的尼安德特人血統和約 50% 的歐亞血統。

- Wolf,AB; Akey,JM(2018 年)。「古人類混合研究中的懸而未決的問題」。PLOS 遺傳學。14(5): e1007349。doi:10.1371/journal.pgen.1007349。PMC 5978786。PMID29852022。

- 桑卡拉拉曼,斯里拉姆;馬利克,斯瓦潘;派特森,尼克;賴希,大衛(2016 年)。「當代人類中丹尼索瓦人和尼安德特人血統的綜合景觀」。當前生物學。26(9):1241–1247。doi:10.1016/j.cub.2016.03.037。PMC 4864120。PMID27032491。

- “遠古人類親屬與現代人類祖先雜交的時間最近為5萬年前”。加州大學洛杉磯分校。原文存檔於 2022 年 11 月 21 日。檢索日期:2022 年11 月 21 日。

- Bergström,A;麥卡錫,S;惠,R;阿爾馬裡,M; Ayub,Q(2020 年)。「從 929 個不同的基因組洞察人類遺傳變異和族群歷史」。科學。367(6484):eaay5012。doi:10.1126/science.aay5012。PMC 7115999。PMID32193295。 「對現代人群中古老序列的分析確定了非洲人群中祖先的遺傳變異,這種變異可能早於現代人類,並且在大多數非非洲人群中已經消失……我們在西非基因組中發現了少量的尼安德特人血統,很可能反映了歐亞大陸混合。亞大陸是不存在的,這反映了人類祖先變異的大部分在非洲得以保留。

- 羅傑斯·阿克曼,麗貝卡;麥凱,亞歷克斯;阿諾德,邁克爾·L.(2016 年)。「『現代』人類的混合起源」。演化生物學。43 ( 1 ) : 1–11 。 doi : 10.1007/s11692-015-9348-1。S2CID 14329491。

- Zimmer,Carl(2023 年 12 月 14 日)。「早起的人?你可能要感謝尼安德特人的基因。—尼安德特人和丹尼索瓦人攜帶的數百種基因變異與喜歡早起的人相同」。《紐約時報》。原文存檔。檢索日期:2023 年12 月 14 日。

- Green,RE;克勞斯,J.;布里格斯,AW;馬里西奇,T.;史坦澤爾,U.;基爾歇爾,M.;等(2010)。“尼安德特人基因組的草圖序列”。科學。328(5979):710–722。doi:10.1126/science.1188021。PMC 5100745。PMID20448178。

- Durand,Eric(2011)。“檢測近親種群間的古代混合”。分子生物學和演化。28 (8 ) : 2239–2252。 PMC 3144383。

- Prüfer,K.;拉西莫(Racimo),F.;帕特森,N.;傑伊,F.;桑卡拉拉曼,S.;索耶,S.;等(2014)[2013 年線上]。「來自阿爾泰山的尼安德特人的完整基因組序列」。自然。505(7481):43–49。doi:10.1038/nature12886。PMC4031459。PMID24352235。

- Lohse,K.;弗朗茨,LAF(2014)。「透過三種基因組的最大似然分析證實了歐亞大陸的尼安德特人混血」。遺傳學。1964):1241–1251:/genetics.114.162396。PMC 3982695。PMID24532731。

- Prüfer,K.;德菲利波,C.;格羅特,S.;馬費索尼,F.; Korlević,P.; Hajdinjak,M.;等(2017)。「來自克羅埃西亞文迪亞洞穴的高覆蓋率尼安德特人基因組」。科學。358(6363):655–658。doi:10.1126/science.aao1887。PMC6185897。PMID28982794。

- 陳璐;沃爾夫,亞倫 B.;付文清李黎明; Akey,Joshua M.(2020 年 1 月)。「辨識並解釋非洲個體的明顯尼安德特人血統」。細胞。180(4): 677–687.e16。doi: 10.1016/j.cell.2020.01.012。PMID32004458。S2CID210955842。

- Zimmer, Carl (2020 年 1 月 31 日)。「尼安德特人的基因暗示人類早在更早的時候就從非洲遷徙而來」。《紐約時報》。原文存檔於 2020 年 1 月 31 日。檢索日期:2020 年1 月 31 日。

- 艾莉絲·克東卡夫(Elise Kerdoncuff);等(2024 年 2 月 20 日)。「印度 50,000 年的演化史:從約 2,700 個全基因組序列中獲得的見解」。bioRxiv:2024.02.15.580575。原文連結:https : //doi.org/1101/2024.02.15.580575 . PMC 10888882。PMID 38405782。

- 詹姆斯·伍德福德(James Woodford)(2024 年 3 月 6 日)。「現代印度人的基因組包含大量尼安德特人的DNA」。新科學家。

- Vernot,B.; Akey,JM(2014)。「從現代人類基因組中復活倖存的尼安德特人血統」。科學。343(6174):1017–1021。doi:10.1126/science.1245938。PMID24476670。S2CID23003860。

- Barras, Colin (2017)。「你是誰?人類起源的故事如何被改寫」。新科學家。原文存檔於2017年8月25日。檢索日期:2017 年8 月 25 日。

我們現今大多數人的細胞內都攜帶著至少一些來自數萬年前出現的物種的 DNA。我們每個人攜帶著不同的基因片段——

克勞斯

說,如果你把它們全部加起來,

你就能重建大約三分之一的尼安德特人基因組和90% 的丹尼索瓦人基因組。

- 丹尼爾哈里斯;亞歷山大·普拉特;馬修·EB·漢森;範少華麥可·A·麥奎蘭;托馬斯·尼安博蘇農古科·瓦塔·姆波洛卡;高尼亞迪韋·喬治·莫科內;古爾賈貝萊;查爾斯·福庫南;阿爾弗雷德·K·恩賈姆什;莎拉·A·蒂什科夫(Sarah A. Tishkoff)(2023)。「多樣化的非洲基因組揭示了古代現代人類基因滲入尼安德特人的選擇」。當前生物學。33 (22): 4905–4916.e5。doi : 10.1016/j.cub.2023.09.066。ISSN 0960-9822。PMC 10841429。檢索日期:2024 年5 月 8 日。

- Meyer,M.;基爾歇爾,M.;蒙大拿州甘索格;李H.;拉西莫(Racimo),F.;馬利克,S.;等(2012)。「來自古老丹尼索瓦人個體的高覆蓋率基因組序列」(PDF)。科學。338(6104):222–226。doi:10.1126/science.1224344。PMC3617501。PMID22936568。 [永久無效連結 ]

- Wall,JD;楊,馬薩諸塞州;傑伊,F.;金,SK;杜蘭德(安永);斯蒂維森,LS;等(2013)。「東亞人的尼安德塔人血統水準高於歐洲人」。遺傳學。194(1):199–209。PMC 3632468。PMID23410836。

- Sankararaman, S.;馬利克,S.;丹尼曼,M.;普呂弗(Prüfer),K.;凱爾索,J.; Pääbo,S.;等(2014)。「當今人類中尼安德特人祖先的基因組圖景」。自然。507(7492):354–357。doi:10.1038/nature12961。PMC4072735。PMID24476815。

- Nielsen,R.;阿基,JM;雅各森,M.;普里查德,JK;蒂什科夫,S.; Willerslev,E.(2017)。「透過基因組學追蹤世界人口」。自然。541(7637):302–310。doi:10.1038/nature21347。PMC 5772775。PMID28102248。

- Vernot, B.; Akey,JM(2015 年)。「現代人類與尼安德特人複雜的混合歷史」。美國人類遺傳學雜誌。96 ( 3 ) : 448–453 。 PMC 4375686。PMID 25683119。

- Kim, BY; Lohmueller,KE(2015)。「自然選擇和人口規模減少無法解釋東亞人類群體中尼安德特人血統的數量高於歐洲人類群體的原因」。美國人類遺傳學雜誌。96 ( 3 ) : 454–461 。 PMC 4375557。PMID 25683122。

- Sánchez-Quinto, F.; Botigué,LR; Civit,S.;阿里納斯,C.;阿維拉-阿爾科斯,MC;布斯塔曼特,CD;等(2012)。「北非人群帶有與尼安德特人混合的痕跡」。PLOS ONE。7 (10): e47765。Bibcode:2012PLoSO...747765S。doi : 10.1371/journal.pone.0047765。PMC 3474783。PMID 23082212。

我們發現,北非人群與所有非洲以外的人類一樣,也帶有與尼安德特人混合的痕跡,而尼安德特人混合的真正地理界限是在撒哈拉以南群體與其他群體之間[. ..]我們的研究結果表明尼安德特人的基因組痕跡並不標誌著非洲人與非洲以外人的分界,而是標誌著撒哈拉以南非洲人與包括北非人在內的其他現代人類群體的分界。

- Sánchez-Quinto, F.; Botigué,LR; Civit,S.;阿里納斯,C.;阿維拉-阿爾科斯,MC;布斯塔曼特,CD;等(2012)。「北非人群帶有與尼安德特人混合的痕跡」。PLOS ONE。7 (10): e47765。Bibcode:2012PLoSO...747765S。doi : 10.1371/journal.pone.0047765。PMC 3474783。PMID 23082212。

我們發現,與撒哈拉以南的非洲人相比,北非人群與尼安德特人共享的衍生等位基因明顯過多。這種過量現象與在非洲以外的人類中發現的現象相似,這一事實可以被解釋為尼安德特人混血的標誌。此外,在擁有當地新石器時代前北非血統的人群中,尼安德塔人的基因訊號更高。因此,檢測到的古代混合物不是由於最近的近東或歐洲遷徙造成的。撒哈拉以南的人群是唯一沒有受到尼安德特人混合事件影響的族群。

- Sánchez-Quinto, F.; Botigué,LR; Civit,S.;阿里納斯,C.;阿維拉-阿爾科斯,MC;布斯塔曼特,CD;等(2012)。「北非人群帶有與尼安德特人混合的痕跡」。PLOS ONE。7 (10): e47765。Bibcode:2012PLoSO...747765S。doi : 10.1371/journal.pone.0047765。PMC 3474783。PMID 23082212。

北非人群具有複雜的遺傳背景。除了本土遺傳成分外,他們還表現出歐洲、撒哈拉以南和近東混合的跡象,正如之前描述的[...]突尼斯人和撒哈拉人是本土成分比例最高的北非人群

[...]結果f4血統比率測試(表2 和表S1)表明,北非人群在尼安德特人推斷混合的百分比上有所不同,這主要取決於他們所呈現的歐洲或近東血統的數量(表1)。北摩洛哥和埃及等人口群體的歐洲和近東成分最高(約 40%),尼安德塔人血統也最多(約 60-70%)(圖 3)。相反,南摩洛哥的撒哈拉以南成分最高(~60%),但尼安德特人訊號最低(20%)。有趣的是,對突尼斯和N-TUN 人群的分析表明,他們的尼安德特人血統成分比任何其他北非人群都要高,並且至少與其他歐亞人群(100–138%) 相同(甚至更高)(圖3)。

- Sánchez-Quinto, F.; Botigué,LR; Civit,S.;阿里納斯,C.;阿維拉-阿爾科斯,MC;布斯塔曼特,CD;等(2012)。「北非人群帶有與尼安德特人混合的痕跡」。PLOS ONE。7 (10): e47765。Bibcode:2012PLoSO...747765S。doi : 10.1371/journal.pone.0047765。PMC 3474783。PMID 23082212。

此外,在擁有當地新石器時代前北非血統的人群中,尼安德塔人的基因訊號更高。因此,檢測到的古代混合物不是由於最近的近東或歐洲遷徙造成的。

- Wall, JD;楊,馬薩諸塞州;傑伊,F.;金,SK;杜蘭德(安永);斯蒂維森,LS;等(2013)。「東亞人的尼安德塔人血統水準高於歐洲人」。遺傳學。194 ( 1 ) : 199– 209 。PMC 3632468。PMID 23410836。

此外,我們發現東非的馬賽人擁有少量但意義重大的尼安德塔人 DNA。

- Bekker, Henk (2017 年 10 月 23 日)。“柏林新博物館 1175”。原文存檔於 2022 年 6 月 11 日。檢索日期:2019 年5 月 12 日。

- Kuhlwilm,M.;格羅瑙,I.;胡比斯,MJ;德菲利波,C.;普拉多-馬丁內斯,J.;基爾歇爾,M.;等(2016)。「古代基因從早期現代人類流入東部尼安德特人」。自然。530(7591):429–433。doi:10.1038/nature16544。PMC 4933530。貨號26886800。

- Krings, M.;斯通,A.;施密茨,RW; Krainitzki,H.;斯托金(Stoneking),M.; Pääbo,Svante(1997)。 「尼安德特人的 DNA 序列和現代人類的起源」。細胞。90 ( 1 ) : 19–30。型號:11858/00-001M-0000-0025-0960-8。PMID 9230299。S2CID 13581775。

- Serre,D.;蘭加尼,A.; Chech,M.; Teschler-Nicola,M.;保諾維奇,M.;梅內西爾,P.;等(2004)。「沒有證據顯示尼安德特人的粒線體DNA對早期現代人類有貢獻」。PLOS 生物學。2 ( 3 ) : 313–317 。 PMC 368159。PMID 15024415。

- Wall, JD; Hammer,MF(2006)。 「人類基因組中的古老混合物」。遺傳學 與 發展 的 當前 觀點。16 ( 6 ) : 606– 610 。PMID 17027252。

- Mason,PH;肖特,RV(2011)。“尼安德特人-人類混血兒”。假設。9(1): e1。原文存檔於2019年12月6日。

- 王,CC;法裡納,SE; Li, H. (2013) [線上 2012]。 「尼安德特人的DNA與現代人類的起源」。第四紀國際。295:126–129。 doi : 10.1016/j.quaint.2012.02.027。

- Petr,Martin;海丁雅克,馬特賈;付巧梅埃塞爾,埃琳娜; Rougier,Hélène;克雷夫科爾,伊莎貝爾;等(2020 年 9 月 25 日)。“尼安德特人和丹尼索瓦人Y染色體的進化史”(PDF)。科學。369(6511):1653–1656。doi:10.1126/science.abb6460。高清編號: 21.11116/0000-0007-11C2-A。PMID32973032。S2CID221882937。

- Neves,Armando; Serva,Maurizio(2012)。「極為罕見的雜交事件可以解釋現存人類中的尼安德特人 DNA」。PLOS ONE。7(10): e47076。Bibcode:2012PLoSO...747076N。doi: 10.1371/journal.pone.0047076。PMC3480414。PMID23112810。

- 楊,馬薩諸塞州;高,X.; Theunert,C.;童,H.; Aximu-Petri,A.;鎳,B.;等(2017)。「來自亞洲的 40,000 年前的遺骸為了解歐亞大陸早期的人口結構提供了依據」。當前生物學。27 (20): 3202–3208.e9。Bibcode:2017CBio...27E3202Y。doi : 10.1016/j.cub.2017.09.030。PMC 6592271。PMID 29033327。

- Dolgova, O.; Lao, O.(2018 年 7 月 18 日)。「古代基因滲入現代人類基因組的演化和醫學後果」。基因。9():358。 PMC 6070777。PMID30022013。

- 丁倩;胡,Y.;徐 S;王,J.; Jin, L. (2014) [線上 2013]。「尼安德特人在 3p21.31 染色體上的基因滲入在東亞人中受到了積極的自然選擇」。分子生物學和演化。31( 3 ):683–695。PMID24336922。

- 埃文斯,PD; Mekel-Bobrov,N.;瓦倫德,EJ;哈德森,RR; Lahn,BT(2006)。「有證據表明,大腦尺寸基因 microcephalin 的適應性等位基因從古人類譜系滲入智人體內」。美國國家科學院院刊。103(48):18178–18183。doi:10.1073/pnas.0606966103。PMC 1635020。PMID17090677。

- Lari,M.; Rizzi,E.;米拉尼,L.; Corti,G.;巴爾薩莫,C.; Vai,S.;等(2010)。「尼安德塔人體內的小頭蛋白祖先等位基因」。PLOS ONE。5 (5): e10648。Bibcode:2010PLoSO...510648L。doi : 10.1371/journal.pone.0010648。PMC 2871044。PMID 20498832。

- Abi-Rached,L.;喬賓,MJ;庫爾卡尼,S.;麥克維尼,A.;達爾瓦,K.;格雷格特,L.;等(2011)。「現代人類免疫系統透過與古人類的多區域混合而形成」。科學。334(6052):89–94。doi:10.1126/science.1209202。PMC3677943。PMID21868630。

- 麥考伊,RC;韋克菲爾德,J.; Akey,JM(2017)。「尼安德特人基因滲入序列對人類基因表現模式的影響」。細胞。168(5):916–927。PMC 6219754。PMID28235201。

- Gregory,醫學博士;基彭漢,JS;艾森伯格,DP; Kohn,PD;迪金森,D.;馬泰,VS;等(2017)。「尼安德特人衍生的基因變異塑造了現代人類的顱骨和大腦」。科學報告。7(1):6308。doi:10.1038/s41598-017-06587-0。PMC5524936。PMID28740249。

- Akkuratov, Evgeny E;蓋爾芬德,米哈伊爾 S; Khrameeva,Ekaterina E(2018 年)。 「巴布亞人的尼安德塔人和丹尼索瓦人的血統:一項功能研究」。生物資訊學和計算生物學雜誌。16 (2): 1840011. doi : 10.1142/S0219720018400115。PMID 29739306。

- 哈姆, 艾倫;等(2019 年)。 「母性生存和人際暴力的相對作用作為選擇壓力對尼安德特人高凝血狀態等位基因在現代歐洲人中持續存在的影響」。人類生物學年鑑。40 ( 2 ) : 99–108。

- 楊,馬薩諸塞州;馬拉斯皮納斯,AS;杜蘭德(安永); Slatkin,M.(2012 年)。「非洲古代結構不太可能解釋尼安德特人和非非洲人的基因相似性」。分子生物學和演化。29 (10): 2987– 2995。doi : 10.1093/molbev/ mss117。PMC 3457770。PMID 22513287。

- Sankararaman,S.;帕特森,N.;李H.; Pääbo,S.;賴希,D; Akey,JM(2012)。「尼安德特人與現代人類雜交的日期」。PLOS 遺傳學。8(10): e1002947。arXiv: 1208.2238。Bibcode:2012arXiv1208.2238S。doi:10.1371/journal.pgen.1002947。PMC 3464203。PMID23055938。

- Duarte,C.;毛里西奧,J.;佩蒂特,PB;索托,P.; Trinkaus,E.; Plicht,H.van der; Zilhão,J.(1999 年)。「來自 Abrigo do Lagar Velho(葡萄牙)的早期舊石器時代人類骨骼和現代人類在伊比利亞的出現」。美國國家科學院院刊。96(13):7604–7609。doi: 10.1073/pnas.96.13.7604。PMC 22133。PMID10377462。

- 索菲卡魯,安德烈;多博斯,阿德里安; Trinkaus,Erik(2006)。「羅馬尼亞 Baia de Fier 地區 Pestera Muierii 的早期現代人類」。美國國家科學院院刊。103(46):17196–17201。doi: 10.1073/pnas.0608443103。JSTOR30052409。PMC 1859909。PMID17085588。

- “綠洲2”。史密森尼國家自然歷史博物館。2010年 1 月 23日。檢索日期:2018 年5 月 1 日。

- Trinkaus E.;摩爾多瓦 O.;米洛塔·S. Bîlgăr A.;八疊球菌 L.; Athreya S.;等(2003)。「來自羅馬尼亞佩什泰拉庫奧阿塞 (Peştera cu Oase) 的早期現代人類」。美國國家科學院院刊。100(20):11231–11236。doi: 10.1073/pnas.2035108100。PMC 208740。PMID14504393。

- Trinkaus,E.(2007)。「歐洲早期現代人類與尼安德特人的命運」。美國國家科學院院刊。104 ( 18 ) :7367–7372 。 doi : 10.1073/pnas.0702214104。PMC 1863481。PMID 17452632。

- 赫什科維茨,以色列;馬德,奧弗;阿亞隆,阿夫納;巴爾-馬修斯(Bar-Matthews),米里亞姆(Miryam);亞蘇爾,加爾;博阿雷托,伊莉莎貝塔;等(2015 年 1 月 28 日)。 「來自以色列馬諾特洞穴的黎凡特頭骨預示著第一批歐洲現代人類的出現」。自然。520(7546):216–219。doi:10.1038/nature14134。PMID25629628。S2CID4386123。

- 赫胥黎,T.(1890年)。「雅利安問題與史前人類」。散文集:第七卷,人類在自然中的地位。原文存檔於2011年7月26日。2012 年1 月 6 日檢索。

- Boule,Marcellin(1911–1913)。 「拉夏貝爾聖徒的化石人」。古生物學年鑑(法文)。6–8:232–234。

- GE史密斯(1928年)。 「尼安德特人不是我們的祖先」。科學美國人。139 ( 2 ) : 112–115。 doi : 10.1038/scientificamerican0828-112。(需訂閱)

- Steensby,HP(1907 年)。“Racestudier i Danmark” [丹麥的種族研究] (PDF)。地理雜誌(丹麥語)。丹麥皇家圖書館。原件存檔(PDF)於 2012 年 3 月 16 日。檢索日期:2017 年7 月 6 日。

- Coon,Carleton Stevens(1962年)。《種族的起源》。科學。140(3563)。紐約:Knopf:208 。PMID 14022816。

- * Liu H、Prugnolle F、Manica A、Balloux F(2006 年 8 月)。「全球人類定居歷史的地理明確遺傳模式」。美國人類遺傳學雜誌。79 ( 2 ) : 230–237 。 PMC 1559480。PMID 16826514。 。 「目前可用的遺傳和考古證據表明現代人類最近在東非起源於一個單一的地區。然而,人類定居歷史的共識到此為止,而相當大的不確定性使人類殖民歷史的更多細節蒙上了陰影。

- Stringer,Chris(2003 年 6 月)。 「人類進化:走出埃塞俄比亞」。自然。423(6941): 692–693 , 695。 Bibcode :2003Natur.423..692S。原文連結:https : //doi.org/10.1038/423692a . PMID 12802315。S2CID 26693109。

- 丹瓊斯(Dan Jones):內心的尼安德塔人。 ,《新科學家》 193.2007,H.2593(3月3日),28-32。現代人類和尼安德塔人可能發生過雜交[死連結 ] ;人類與尼安德特人雜交 檔案於 2009 年 2 月 22 日, Wayback Machine

- Foley, Jim (2000 年 7 月 31 日)。“Lagar Velho 1 骨架”。化石類人猿常見問題解答。TalkOrigins 檔案。原文存檔於2010年6月19日。檢索日期:2017 年7 月 6 日。

- Sample, Ian (2006 年 9 月 13 日)。“邊緣生活:直布羅陀洞穴是失落的尼安德特人的最後前哨嗎?”。《衛報》。原文存檔於 2023 年 1 月 20 日。檢索日期:2017 年7 月 6 日。

- “對尼安德特人來說,這不會是長久之計”。約翰霍克斯的部落格。 2006 年 9 月13日。檢索日期:2017 年7 月 6 日。

- Reich,D.;格林,RE;基爾歇爾,M.;克勞斯,J.;帕特森,N.;杜蘭德(安永);等(2010)。「西伯利亞丹尼索瓦洞穴中古人類群體的遺傳史」(PDF)。自然。468(7327):1053–1060。doi:10.1038/nature09710。高密度脂蛋白:10230/25596。PMC 4306417。PMID21179161。原文存檔。檢索日期:2018 年7 月 29 日。

- 拉斯穆森,M.;郭,X.;王,Y.; Lohmueller,KE;拉斯穆森,S.;阿爾布雷克森,A.;等(2011)。「澳洲原住民基因組揭示人類分別向亞洲擴散」。科學。334 (6052 ) :94–98。 doi : 10.1126/science.1211177。PMC 3991479。PMID 21940856。

- Reich,D.;帕特森,N.;基爾歇爾,M.;德爾芬,F.; Nandineni,MR;普加奇,I.;等(2011)。「丹尼索瓦混合和首次現代人類向東南亞和大洋洲的擴散」。美國人類遺傳學雜誌。89(4):516–528。PMC 3188841。PMID21944045。

- Cooper, A.; Stringer,CB(2013)。 “丹尼索瓦人跨越了華萊士防線嗎?”科學。342 ( 6156 ) :321–323 。 doi : 10.1126/science.1244869。PMID 24136958。S2CID 206551893。

- Skoglund,P.; Jakobsson,M.(2011 年)。「東亞的古人類祖先」。美國國家科學院院刊。108(45):18301–18306。doi: 10.1073/pnas.1108181108。PMC3215044。PMID22042846。

- Flatow,I.; Reich,D.(2012 年 8 月 31 日)。「見見你的古代親戚:丹尼索瓦人」。美國國家公共電台。原文存檔於2018年7月2日。檢索日期:2018 年4 月 3 日。

- 布朗寧,SR;布朗寧,BL;週,Y.;圖奇,S.; Akey,JM(2018 年)。「人類序列資料分析揭示了兩次古老丹尼索瓦人混合的脈絡」。細胞。173(1): 53–61.e9。doi:10.1016/j.cell.2018.02.031。PMC 5866234。PMID29551270。

- Larena, Maximilian;麥肯納,詹姆斯; Sanchez-Quinto,Federico (2021)。「菲律賓艾塔人擁有世界上最高水準的丹尼索瓦人血統」。當前生物學。31 ( 19 ) :4219–4230 。 doi : 10.1016/j.cub.2021.07.022。PMC 8596304。PMID 34388371。

- 傅Q.;邁耶,M.;高,X.;史坦澤爾,U.;布爾巴諾,HA;凱爾索,J.; Paabo,S.(2013 年)。「中國天元洞早期現代人類的 DNA 分析」。美國國家科學院院刊。110(6):2223–2227。doi: 10.1073/pnas.1221359110。PMC 3568306。PMID23341637。

- Huerta-Sánchez,E.;金,X.;阿三;邊巴,Z.;彼得,BM;文肯博斯,N.;等(2014)。「丹尼索瓦人類 DNA 的滲入導致西藏人的海拔適應性」。自然。512(7513):194–197。doi:10.1038/nature13408。PMC 4134395。PMID25043035。

- Lachance,J.; Vernot,B.;埃爾伯斯,CC;費爾韋達(Ferwerda),B.; Froment,A.;博多,JM;等(2012)。「從高覆蓋率的全基因組序列了解不同非洲狩獵採集者的演化歷史和適應性」。細胞。150(3):457–469。PMC 3426505。PMID22840920。

- Llorente, MG;瓊斯,ER;埃里克森,A.;西斯卡,V.;亞瑟,KW;亞瑟,JW;柯蒂斯,MC;斯托克,JT; Coltorti,M.; Pieruccini,P.;等(2015)。 「古代埃塞俄比亞基因組揭示了東非廣泛的歐亞混血」。科學。350 ( 6262 ) : 820–822。高密度脂蛋白:2318/1661894。PMID 26449472。S2CID 25743789。

- Skoglund, Pontus;等(2012)。「重建史前非洲人口結構」。細胞。171 (1): 59–71.e21。doi : 10.1016/j.cell.2017.08.049。PMC 5679310。PMID 28938123。

- Scally, A.;德班,R.(2012 年)。 「修改人類突變率:對理解人類演化的影響」。納特。熱內牧師。13 ( 10 ) : 745–753 。 PMID 22965354。S2CID 18944814。

- Hammer, MF;沃納,AE;佛羅裡達州門德斯;沃特金斯,JC; Wall,JD(2011)。「非洲古代混合的遺傳證據」。美國國家科學院院刊。108 ( 37 ) :15123–15128 。 doi : 10.1073/pnas.1109300108。PMC 3174671。PMID 21896735。

- Plagnol, Vincent; Wall,Jeffrey D.(2006 年)。「人類群體中可能存在的祖先結構」。PLOS 遺傳學。2 (7): e105。doi : 10.1371/journal.pgen.0020105。PMC 1523253。PMID 16895447。

- 利普森, 馬克;等(2020 年)。「非洲人口歷史背景下的古代西非採集者」。自然。577 ( 7792 ) :665– 670 。doi : 10.1038/s41586-020-1929-1。PMC 8386425。PMID 31969706。

- 利普森, 馬克;等(2022 年)。「撒哈拉以南非洲採集者的古老 DNA 和深層族群結構」。自然。603 ( 7900 ) :290–296。 doi : 10.1038/s41586-022-04430-9。PMC 8907066。PMID 35197631。

- 阿倫·杜瓦蘇拉; Sriram Sankararaman(2020 年)。「恢復非洲人群中幽靈古老基因滲入的訊號」。科學進步。6 (7): eaax5097。Bibcode:2020SciA....6.5097D。doi : 10.1126/sciadv.aax5097。PMC 7015685。PMID 32095519。 「非非洲人群(北京的漢族人和擁有北歐和西歐血統的猶他州居民)也在CSFS 中表現出類似的模式,這表明在非洲和非非洲人群分裂之前,古代血統的一個組成部分是共享的……我們記錄的近期基因滲入現象的一種解釋是,古人類形態直到最近才在非洲持續存在。所知族群的祖先雜交。 分析如下。人口規模中得到證明…鑑於我們對基因滲入時間的估計存在不確定性,我們想知道聯合分析 CEU(具有北歐和西歐血統的猶他州居民)和 YRI 基因組的 CSFS 是否可以提供額外的分辨率。在模型 C 下,我們模擬了非洲和非非洲人群分裂前後的基因滲入,並觀察到兩種模型在非洲和非非洲人群的 CSFS 高頻衍生等位基因箱中的定性差異(圖 S40 )。使用 ABC 聯合擬合 CEU 和 YRI 中 CSFS 的高頻衍生等位基因箱(定義為頻率大於 50%),我們發現基因滲入時間的 95% 可信區間的下限比模擬了CEU 和YRI 之間的分裂(2800 代與2155 代BP),顯示YRI 中看到的古老譜系至少有一部分也與CEU 共享...”

- [1]於 2020 年 12 月 7 日 存檔於Wayback Machine,用於恢復非洲人群中幽靈古基因滲入信號的補充材料”,第“S8.2”節“我們使用第S5.2 節中的相同先驗模擬了數據,但計算了頻譜既適用於 YRI(西非約魯巴人),也適用於 CEU(歐洲血統的人群)。我們發現最佳擬合參數是 27,000 代以前的古老分裂時間(95% HPD:26,000–28,000)、混合分數 0.09(95% HPD:0.04–0.17)、混合時間 3,000 代以前(95% HPD :2,800– 3,400),有效族群規模為19,700 隻(95% HPD:19,300–20,200 隻)。我們發現混合時間的下限比模擬的 CEU 和 YRI 之間的分裂(2155 代以前)更早,這為非洲以外事件的發生提供了一些證據。該模型表明,非洲以外的許多種群也應該包含來自這次基因滲入事件的單倍型,儘管檢測起來很困難,因為許多方法使用未混合的外群來檢測基因滲入的單倍型[Browning et al ., 2018, Skov et al., 2018, Durvasula and Sankararaman ,2019](5,53,22)。也有可能其中一些單倍型在走出非洲的瓶頸過程中丟失了。

- Durvasula, Arun; Sankararaman,Sriram(2020 年)。「恢復非洲人群中幽靈古老基因滲入的訊號」。科學進步。6 (7): eaax5097。Bibcode:2020SciA....6.5097D。doi : 10.1126/sciadv.aax5097。PMC 7015685。PMID 32095519。

- 羅傑斯,阿肯色州;哈里斯,新斯科細亞省;阿亨巴赫,AA(2020 年)。「丹尼索瓦人的祖先與遠親人類雜交」。科學進步。6(8): eaay5483。Bibcode:2020SciA....6.5483R。doi:10.1126/sciadv.aay5483。PMC 7032934。PMID32128408。

- Wandell,P.(2013 年)。 「新年快樂,直立人?更多證據表明,在現代人類與尼安德特人分裂之前,他們曾與古人雜交」。arXiv: 1312.7749 [q-bio.PE]。

- Mondal, Mayukh; Bertranpedt,Jaume; Leo,Oscar(2019 年 1 月 16 日)。「基於深度學習的近似貝葉斯計算支持亞洲和大洋洲的第三次古代基因滲入」。自然通訊。10 ( 246 ) :246。doi : 10.1038/s41467-018-08089-7。PMC 6335398。PMID 30651539。

- Dockrill, Peter (2019 年 2 月 11 日)。「人工智慧在人類基因組中發現了未知的『幽靈』祖先」。ScienceAlert.com。原文存檔於 2022 年 4 月 23 日。檢索日期:2019 年2 月 11 日。

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37