加略山(拉丁語:Calvariae或Calvariae locus)或各各他(聖經希臘語:Γολγοθᾶ,羅馬化: Golgothâ )是位於耶路撒冷城牆外的一處地點,根據基督教的四本正典福音書,耶穌在此被釘死在十字架上。[ 1 ]

自中世紀早期以來,它一直是朝聖的目的地。傳統上,人們一直認為,耶穌受難地的確切位置與現在多教派 的聖墓教堂南部小教堂內的一處地方有關,據說,羅馬皇后海倫娜(君士坦丁大帝的母親)在 325 年訪問聖地時認出了這一地點。

還有人提出了其他地點:19 世紀時,新教學者提出了另一個地點,位於綠山(現為“骷髏山”)的花園墓附近,距離傳統遺址以北約 500 米(1,600 英尺);歷史學家瓊·泰勒 (Joan Taylor)近期提出了一個地點,位於其東南偏南約 175 米(574 英尺)。[需要引用]

聖經參考和名稱

英文名稱Calvary 和 Golgotha 源自武加大 拉丁語 Calvariae、Calvariae locus和locum (均意為「骷髏地」或「一塊骷髏」),傑羅姆在翻譯馬太福音27:33 [ 2 ] 、馬可福音15:22 [ 3 ]、馬太福音27:33 [ 2 ] 、馬可福音15:22 [ 3 ]、路加福音23:33 [ 2 ]、馬可福音15:22 [ 3 ]、路加福音23:33 [ 17417 : 174 福音時。 [ 5 ]自至少10 世紀以來,這些名字的不同版本就開始在英語中使用,[ 6 ]大多數歐洲語言都有這一傳統,包括法語(Calvaire)、西班牙語和意大利語(Calvario)、前路德教派德語(Calvarie)、[ 7 ] [ 8 ]波蘭語(Kalwaria)和立陶宛語(Kalvarijos 立陶宛)。 1611 年欽定本聖經直接借用了拉丁語形式,[ 9 ]而威克里夫和其他譯者則將其英語化,形成了Caluarie、[ 6 ]Caluerie、[ 10 ]和Calueri [ 11 ]等形式,後來這些形式被標準化為Calvary。[ 12 ]雖然福音書僅將各各他描述為一個“地方”,但基督教傳統至少從 6 世紀開始就將該地點描述為一座小山或一座山峰。因此,英國讚美詩和文學作品中經常將其稱為“加爾瓦略山”。[ 13 ]

- 到了一個地方,名叫各各他,就是髑髏地的意思。他們便將祂釘在十字架上,拈鬮分祂的衣服… [ 14 ]

- 他們把他帶到了各各他地方,『各各他』翻出來就是髑髏地。他們就拿沒藥調和的酒給耶穌喝,他卻不受。他們既將耶穌釘在十字架上,就拈鬮分他的衣服,看是誰得什麼。[ 15 ]

- 他們到了一個地方,名叫加略山,就在那裡把耶穌釘在十字架上,又釘了兩個犯人:一個在右邊,一個在左邊。[ 16 ]

- 他背著自己的十字架出來,到了一個地方,名叫髑髏地,希伯來話叫各各他。[ 17 ]

在《新約》的標準通用希臘文文本中,相關用語出現為Golgothâ ( Γολγοθᾶ ) [ 18 ] [ 19 ] Golgathân ( Γολγοθᾶν ) [ 20 ] kraníou tópos ( ίοίοίο.3廣*ς ) [ 20 ]Kraníon ( Κρανίον ) [ 21 ]和Kraníou tópon ( Κρανίου τόπον )。[ 19 ]各各他(Golgotha)的希伯來文對應詞是Gulgōleṯ ( גֻּלְגֹּלֶת,「頭骨」),[ 22 ] [ 23 ]最終源自動詞galal ( גלל ),意為「滾動」。[ 24 ]然而,希臘文本中保留的形式實際上更接近阿拉姆語的Golgolta,[ 25 ]這一形式也出現在撒馬利亞語版的《民數記》1:18 中,用於指人數統計, [ 26 ] [ 27 ]雖然傳統上認為該術語源自敘利亞語Gāgūlṯ ( ) [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]儘管拉丁語calvaria 的意思根據上下文既可以是“頭骨”也可以是“骷髏”,而且許多英語翻譯將相關段落譯為“頭骨所在之處”或“頭骨所在的之處”,[ 33 ]但該頭骨名稱的希臘語形式在希臘語所在的地方。[ 24 ](希臘語κρᾱνῐ́ον更具體地表示顱骨,即頭骨的上部,但自古以來它就被轉喻用來更廣泛地指代頭骨和頭部。)[ 34 ]

教父們對這個名字及其起源提出了多種解釋。傑羅姆(Jerome)認為它是處決斬首的地方(locum decollatorum);[ 13 ] 偽特土良(Pseudo Tertullian)將其描述為一個類似於頭部的地方;[ 35 ]奧利金(Oligen)將其與有關亞當頭骨的傳說聯繫起來。[ 13 ]這塊埋葬的亞當頭骨出現在非正典的中世紀傳說中,包括《捲軸之書》、《亞當和夏娃與撒旦的衝突》、《寶藏洞穴》以及9世紀亞歷山大牧首歐提基烏斯的作品。傳說的通常形式是,閃和麥基洗德從亞拉臘山上諾亞方舟的安息之地取回了亞當的屍體,並在天使的帶領下前往各各他,這是地球中心的一座骷髏形的小山,人類墮落後,亞當曾在這裡踩碎了蛇的頭。[ 13 ]

19 世紀,威廉·路德維希·克拉夫特 (Wilhelm Ludwig Krafft) 提出了這些名字的另一個衍生詞,認為這個地方實際上被稱為“Gol Goatha” - 他認為這意味著“死亡之堆”或“處決之丘” - 並且與民間詞源中發音相似的閃米特詞“頭骨”有關。[ 36 ]詹姆斯·弗格森(James Fergusson)認為這個「Goatha」就是耶利米書31:39中提到的Goʿah(גֹּעָה)[ 37 ],它是耶路撒冷附近的一個地方,[ 38 ]雖然克拉夫特本人認為那個地方是約瑟夫斯的單獨的Gennáth的單獨的Gennáth ( θ ε)。[ 36 ]

地點

關於該遺址的具體位置尚無共識。約翰福音 19:20將耶穌受難地點描述為「靠近城市」。根據希伯來書 13:12,它是在「城門外」。馬太福音 27:39和馬可福音 15:29都指出該地點是「路人」可以到達的。因此,要找到耶穌受難地點,就需要確定一個地點,該地點位於耶路撒冷城內,即公元70 年被毀的 四十年前,該地點應該位於城門外,離城市很近,路人不僅可以看到耶穌,還可以看到“拿撒勒人耶穌,猶太人的王”上面的銘文。[ 39 ]

聖墓教堂

自四世紀以來,基督教傳統一直青睞現在的聖墓教堂內的地點。這意味著它位於如今耶路撒冷城牆之內,城牆環繞著舊城區,由奧斯曼帝國於 16 世紀重建。傳統聖墓位置論的支持者指出,第一世紀的耶路撒冷與十六世紀的城市形狀和大小不同,教堂所在地位於公元 70 年前的城牆之外。反對者對此表示懷疑。

傳統遺址的捍衛者認為,聖墓教堂遺址只是由希律·阿格里帕(41-44) 才進入城市範圍,他在新定居的北部地區周圍修建了所謂的第三城牆,而在公元 30 年左右耶穌被釘上十字架時,它仍然位於城外。

亨利·查德威克(2003) 認為,當哈德良的建築師重新規劃舊城區時,他們「偶然確認將各各他納入新的城牆內」。[ 40 ]

2007 年,前耶路撒冷城市考古學家、巴伊蘭大學以色列土地研究教授丹‧巴哈特 (Dan Bahat)表示,「在聖墓教堂區域發現了六座公元一世紀的墳墓。這意味著,這個地方毫無疑問位於城外…」。[ 41 ]

聖墓教堂

關於各各他地點的傳統說法,源於公元 325 年,君士坦丁大帝的母親海倫娜太后指出了這一點。她的兒子君士坦丁隨後在整個遺址周圍建造了聖墓教堂。西元 333 年,《布迪加爾路線》的作者從東方進入,他這樣描述當時的情形:

許多考古學家提出了教堂內其他地點作為耶穌受難地點。納澤尼·加里比安·德·瓦爾塔萬 (Nazénie Garibian de Vartavan) 認為,現已埋葬的君士坦丁大教堂的祭壇就是建在該遺址上。[ 43 ]

阿佛洛狄忒神廟

在海倫娜確認身份之前,該地點曾是一座阿芙羅狄蒂的神廟。君士坦丁的建築佔據了早期寺廟圍牆的大部分場地,圓形大廳和迴廊(12 世紀後被現在的天主教堂和加爾瓦略山教堂所取代)大致與寺廟建築本身重疊;君士坦丁在城牆殘垣上建造的大教堂在 11 世紀初被摧毀,至今仍未重建。基督教傳統認為,該地點最初是基督教徒的朝聖之地,但由於哈德良據稱憎恨基督教,他故意埋葬了這些基督教遺址,並在上面建造了自己的寺廟。[ 44 ]

有證據表明c。 160,至少早在哈德良神廟建成30年後,基督徒就將其與各各他遺址聯繫起來;薩迪斯的梅利托 (Melito of Sardis ) 是 2 世紀中葉該地區一位頗具影響力的主教,他將該地點描述為“位於街道中央,城市中央”,[ 45 ]這與哈德良神廟在 2 世紀中葉城市中的位置相符。

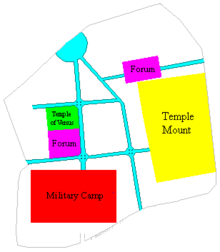

羅馬人通常會根據希波達米亞 網格規劃建造城市 -一條南北走向的主幹道Cardo(即現在的 Suq Khan-ez-Zeit)和一條東西走向的主幹道Decumanus Maximus(即現在的Via Dolorosa)。[ 46 ]傳統上,廣場位於兩條道路的交叉口上,主要的寺廟毗鄰而建。[ 46 ]然而,由於聖殿山的阻礙,以及西山上第十軍團的營地,哈德良的城市裡只有兩座卡多廣場、兩座馬克西穆斯廣場、兩座廣場[ 46 ]和幾座寺廟。西方廣場(現為Muristan)位於西卡多與現 El-Bazar/David 街的十字路口,毗鄰阿芙羅狄蒂神廟,位於西卡多與苦路的交匯處。北廣場位於聖殿山以北,苦路與東卡多(Tyropoeon )的交界處,毗鄰朱庇特神廟,後者特意建在聖殿山之上。[ 47 ]哈德良將另一個受歡迎的聖地改建為異教神廟,那就是貝塞斯達池,可能在約翰福音第五章中有提及,[ 48 ] [ 49 ]在該池上修建了阿斯克勒庇俄斯和塞拉皮斯神廟。儘管從常見的科洛尼亞佈局來看,阿芙羅狄蒂神廟的選址可能完全是無意的,但眾所周知,作為整體「羅馬化」政策的一部分,哈德良曾在耶路撒冷的其他聖地同時建造了異教神廟。[ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

在聖墓教堂地下進行的考古發掘發現了基督教朝聖者的塗鴉,可以追溯到阿佛洛狄忒神廟仍然存在的時期,塗鴉上有一艘船,這是早期基督教的常見象徵[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] ,還有蝕刻畫“DOMINVS IVIMVS”,意為“主啊,我們走了”,這58.是外面 。

岩壁

在 1973 年至 1978 年對聖墓教堂內部和附近穆里斯坦地下進行修復和挖掘工作期間,人們發現該地區最初是一個採石場,從中採掘出白色的梅萊克石灰石; [ 60 ]聖赫勒拿教堂東北部採石場的倖存部分現可透過教堂內部進入(經許可)。教堂內有一塊岩石,長約 7 米,寬約 3 米,高約 4.8 米,[ 60 ]傳統上認為這是各各他現在唯一可見的東西。教堂的設計意味著,加略山禮拜堂包含岩石的上腳左右部分,而其餘部分則位於其下方的禮拜堂(被稱為亞當墓)。參與挖掘工作的方濟會神父兼考古學家維吉里奧·科爾博 (Virgilio Corbo)認為,從城市看,這座小山(至今仍然存在)可能看起來像一個頭骨。[ 61 ]

1986 年,藝術史學家喬治·拉瓦斯 (George Lavas) 和建築師西奧·米特羅普洛斯 (Theo Mitropoulos) 修復加爾瓦利禮拜堂的地板時,在岩石中發現了一個直徑 11.5 厘米(4.5 英寸)的圓形槽,一側有部分開口(拉瓦斯將開口的一側歸因於修復過程中的意外損壞);[ 62 ]雖然這個槽的年代尚不確定,可能可以追溯到哈德良的阿佛洛狄忒神廟,但拉瓦斯認為它可能是耶穌受難的地方,因為它足夠堅固,可以容納高達 2.5 公尺(8 英尺 2 英寸)的木頭箱子(以及其他東西)。[ 63 ] [ 64 ]同樣的修復工作也揭示了岩石表面的一條裂縫,一直延伸到亞當教堂;[ 62 ]考古學家認為,裂縫是採石工人在岩石上遇到缺陷所造成的。[需要引用]

根據 20 世紀末對該遺址的挖掘,人們曾多次嘗試重建懸崖表面的輪廓。他們常常試圖展現君士坦丁所見到的樣子。然而,由於羅馬時期的地面比現在低了約 4 至 5 英尺(1.2 至 1.5 米),而且該遺址是哈德良為阿芙羅狄蒂修建的神廟的所在地,所以早在君士坦丁在該遺址上建造教堂之前,周圍的大部分岩石斜坡就已被剷除。各各他岩石本身的高度使得它突出於阿芙羅狄蒂神廟的平台層,在那裡可以清晰可見。哈德良沒有砍倒這塊岩石的原因尚不清楚,但維吉里奧·科爾博認為上面可能放置了一尊雕像,可能是阿佛洛狄忒的雕像,[ 65 ]傑羅姆也提出了這個建議。一些考古學家認為,在哈德良使用之前,這塊岩石露頭曾是一座「nefesh」 ——一種猶太人的葬禮紀念碑,相當於石碑。[ 66 ]

君士坦丁教堂朝聖之旅

西元 333 年,布爾迪加蘭斯的《行進路線》中提到了各各他:「…左邊是各各他小山,主耶穌就是在這裡被釘死在十字架上的。離那里大約一箭之遙的地方有一個墓穴,主耶穌的遺體就安放在那裡,第三天領養了一座國王現在,按照君士坦丁的主教教堂,也就是上帝的修家教堂。 ,也是君士坦丁大帝建築早期的見證人,他在八個不同的段落中提到了各各他,有時提到他和他的聽眾聚集的教堂附近:“各各他 ,這座聳立在我們上方的聖山,見證了我們的所見所聞:聖墓和至今仍矗立在那裡的石頭見證了這一切。” [ 69 ]朝聖者埃傑裡亞(Egeria)於公元 383 年便如此記載:「君士坦丁修建的教堂坐落在各各他…」[ 70 ]里昂主教歐切裡烏斯(Eucherius)於公元 440 年在寫給島上長老浮士德的信中也寫道:「各各堂殉道者位於聖堂至今的主聖。 」[ 71 ]西元 530 年,布雷維亞裡烏斯·德·希羅索利馬 (Breviarius de Hierosolyma)報告說:「從那裡(大教堂的中央),可以進入各各他,那裡有一個很大的庭院。主耶穌就是在這裡被釘死在十字架上的。山的四周都掛滿了銀屏。」[ 72 ](另請參閱:338 年的優西比烏斯。 [ 73 ])

戈登的受難像

1842年,德國德勒斯登神學家、聖經學者奧托‧特尼烏斯( Otto Thenius)首次發表論文,提出大馬士革門以北的岩石小丘就是聖經中的各各他。[ 74 ] [ 75 ]他很大程度上依賴愛德華‧羅賓遜的研究。[ 75 ] 1882年至1883年,查爾斯‧喬治‧戈登少將贊同此一觀點;隨後該地點有時被稱為“戈登的加略山”。該地點今天通常被稱為骷髏山,位於一座懸崖下,懸崖上有兩個巨大的凹洞,戈登認為它們類似於骷髏的眼睛。他和他之前的幾個人都認為,正是由於該地外觀類似頭骨,所以被稱為“各各他”。[ 76 ]

附近有一座古老的岩石墓穴,如今被稱為花園墓,戈登認為這是耶穌的墓穴。花園墓中埋藏著幾處古代墓葬,但考古學家加布里埃爾·巴凱 (Gabriel Barkay)認為該墓葬可追溯到公元前 7 世紀,並且該遺址可能在公元 1 世紀就已被廢棄。[ 77 ]

尤西比烏斯評論說,在他那個時代(公元 4 世紀),各各他位於錫安山以北。[ 78 ]雖然以前人們用錫安山來指聖殿山本身,但公元一世紀的歷史學家約瑟夫斯知道羅馬人摧毀耶路撒冷之前這座城市的面貌,他認為錫安山應該是西山(現在的錫安山),[ 79 ] [ 80 ]位於花園墓和聖墓的南面。因此,尤西比烏斯的評論並未對這兩個地點提供額外的論點。

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37