本文討論的是消費者剩餘和生產者剩餘。有關其他盈餘的信息,請參閱盈餘。

| 系列文章的一部分 |

| 資本主義 |

|---|

在主流經濟學中,經濟盈餘,也稱為總福利、社會總福利或馬歇爾盈餘(以阿爾弗雷德·馬歇爾命名),是兩個相關量之一:

- 消費者剩餘或消費者盈餘是消費者因能夠以低於他們願意支付的最高價格的價格購買產品而獲得的貨幣收益。

- 生產者剩餘或生產者盈餘是生產者以高於其願意出售的最低價格的市場價格出售產品而獲得的收益;這大致等於利潤(因為生產商通常不願意虧本銷售,而且通常對以損益平衡價銷售無動於衷)。[ 1 ] [ 2 ]

消費者和生產者剩餘的總和有時被稱為社會剩餘或總剩餘;由於效率低下而導致的總量減少稱為無謂損失。[ 3 ]

概述

19世紀中葉,工程師朱爾斯·杜普伊(Jules Dupuit)首次提出了經濟盈餘的概念,但讓這一概念在經濟學領域聲名鵲起的卻是經濟學家阿爾弗雷德·馬歇爾(Alfred Marshall )。

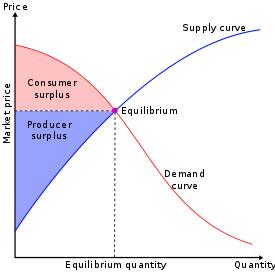

在標準的供需圖上,消費者剩餘是商品均衡價格之上和需求曲線下的區域(如果供需曲線是線性的,則為三角形)。這反映了這樣一個事實:消費者願意以高於均衡價格的價格購買一單位商品,以低於均衡價格但仍高於均衡價格的價格購買第二單位商品,等等,但他們實際上支付只是他們購買的每個單位的均衡價格。

同樣,在供需圖中,生產者剩餘是均衡價格以下、供給曲線以上的區域。這反映了這樣一個事實:生產者願意以低於均衡價格的價格供應第一單位產品,以高於均衡價格但仍低於均衡價格的價格供應第二單位產品,等等,但他們實際上得到的是均衡價格針對他們所銷售的所有單位。

歷史

早期的經濟問題作家使用剩餘作為得出有關生產和必需品之間關係的結論的一種手段。在農業領域,盈餘是一個重要的概念,因為該部門有責任養活所有人以及自己。食物之所以引人注目,是因為人們只需要特定數量的食物,而且只能消耗有限的量。這意味著過剩的糧食生產必須溢出給其他人,而不會被理性地囤積。因此,非農業部門受到農業部門的限制,等於糧食產量減去農業部門的消費。

威廉‧配第[ 4 ]對必需品的定義很寬泛,這使他把重點放在圍繞剩餘價值的就業問題上。佩蒂解釋了一個假設的例子,其中一塊領土上有 1000 人,其中 100 人能夠生產足夠的食物供所有 1000 人食用。問題是,如果只需要 100 人來提供生活必需品,那麼其餘的人會怎麼做?因此,他提出了各種各樣的就業建議,但其中一些仍處於失業狀態。[ 5 ]

大衛休謨從另一個方向探討農業剩餘概念。休謨承認農業可能養活了更多的人,但他質疑為什麼農民要努力生產超過他們所需的產品。他認為,在封建制度下可能會發生的強制生產不太可能產生顯著的剩餘。然而,如果他們能夠購買必需品以外的奢侈品和其他商品,他們就會有動力生產和銷售剩餘產品。休謨並不認為這個概念是抽象的理論,而是在《英國史》中討論英國在引入外國奢侈品之後如何發展時將其作為事實陳述。[ 4 ]

亞當·斯密的剩餘思想藉鑒了休謨。史密斯指出,與有限的飢餓能力相比,人們對奢侈品的渴望是無限的。史密斯認為歐洲的發展源自於地主更重視奢侈消費而不是政治權力。[ 4 ]

消費者剩餘

消費者剩餘是消費者願意支付的最高價格與實際支付的價格之間的差額。如果消費者願意為某一單位的商品支付高於當前要價的價格,那麼他們從購買的產品中獲得的收益將比他們願意支付的最高價格時獲得的收益更多。他們以較少的成本獲得了相同的好處,並獲得了商品。[ 6 ]消費者剩餘通常較高的商品的一個例子是飲用水。人們願意為飲用水支付高昂的價格,因為他們需要水才能生存。如果必須的話他們願意支付的價格與他們現在支付的價格之間的差額就是他們的消費者剩餘。最初幾公升飲用水的效用非常高(因為它可以防止死亡),因此最初幾公升飲用水可能比後續飲用的飲用水俱有更多的消費者剩餘。

消費者願意為一定數量的商品支付的最高金額是他們願意為第一單位支付的最高價格、他們願意為第二單位支付的(較低)最高價格等的總和 通常這些價格是會下降的;它們由個人需求曲線給出,該曲線必須由在預算限制下最大化效用的理性消費者產生。[ 6 ]由於需求曲線向下傾斜,邊際效用遞減。邊際效用遞減意味著一個人從額外的單位中獲得的額外效用較少。然而,產品的價格在均衡價格上對於每一單位來說都是恆定的。人們願意為少於均衡數量且價格高於每個數量的均衡價格的產品單位數支付的額外錢就是他們購買這些數量所獲得的收益。[ 7 ]對於給定的價格,消費者會購買消費者剩餘最高的數量。當單位數量最多時,消費者剩餘最高,且對於最後一單位,最高支付意願也不低於市場價格。

羅伯特威利格 (Robert Willig) 指出,消費者剩餘可以作為社會福利的衡量標準。[ 8 ]對於單一價格變化,消費者剩餘可以提供福利變化的近似值。然而,隨著價格和/或收入的多次變化,消費者剩餘不再是單一價值的,因此不能用來近似經濟福利。後來開發了更多現代方法,利用消費者剩餘來估計價格變化的福利效應。

總消費者剩餘是所有單一消費者的消費者剩餘的總和。這種聚合可以用圖形表示,如上圖的市場需求和供給曲線所示。總消費者剩餘也可以說是消費者從特定商品和服務中獲得的滿意度最大值。

根據供需關係計算

消費者剩餘(個人或總體)是(個人或總體)需求曲線下方和實際價格(總體情況下為均衡價格)水平線上方的面積。如果需求曲線是一條直線,消費者剩餘就是三角形的面積:

其中,P mkt為均衡價格(供給等於需求),Q mkt為均衡價格下的購買總量,P max為購買量降至 0 時的價格(即需求曲線在價格軸)。對於更一般的需求和供應函數,這些區域不是三角形,但仍可以使用積分找到。因此,消費者剩餘是需求函數關於價格的定積分,從市場價格到最高保留價格(即需求函數的價格截距):

在哪裡這表明,如果我們看到均衡價格上升而均衡數量下降,那麼消費者剩餘就會下降。

計算消費者剩餘的變化

消費者剩餘的變化用來衡量價格和收入的變化。用來表示個人對某種產品的需求的需求函數對於決定價格變化的影響至關重要。個體的需求函數是個體所得、個體的人口統計特徵、商品價格向量的函數。當一種產品的價格改變時,消費者剩餘的變化以個人對產品需求的原實際價格(P0)與新的實際價格(P1)的積分的負值來衡量。如果消費者剩餘的變化為正,則表示價格變化增加了個人福利。如果消費者剩餘的價格變化為負,則表示價格變化降低了個人福利。[ 6 ]

價格下跌時的利益分配

當某種商品的供給量增加時,價格就會下降(假設需求曲線向下傾斜),消費者剩餘就會增加。這使兩類人受益:原本願意以初始價格購買的消費者因降價而受益,他們可能會購買更多並獲得更多的消費者剩餘;而那些不願意以初始價格購買的額外消費者將會以新的價格購買,也會獲得一些消費者剩餘。

考慮線性供給和需求曲線的一個例子。對於初始供給曲線S 0 ,消費者剩餘是價格P 0到需求線所形成的線上方的三角形(左邊以價格軸為界,上方以需求線為界)。如果供給從S 0擴大到S 1,消費者剩餘就會擴大到 P 1上方、需求線下方(仍受價格軸限制)的三角形。消費者剩餘的變化是兩個三角形的面積差,這就是供給擴張帶來的消費者福利。

有些人願意支付更高的價格P0。當價格降低時,他們的收益就是由P 0在其上、 P 1在其下、價格軸在其左、Q 0在其右垂直向上延伸的線所形成的矩形內的面積。

第二組受益者是購買更多產品的消費者和新消費者,他們將支付新的較低價格(P 1),而不是較高的價格( P 0)。他們的額外消費彌補了Q 1和Q 0之間的差額。他們的消費者剩餘是一個三角形,左側以從Q0垂直向上延伸的線為界,右側和頂部以需求線為界,底部以從P1水平向右延伸的線為界。

二分之一法則

二分之一規則估計在需求曲線不變的情況下,供給發生微小變化時消費者剩餘的變化。請注意,在消費者需求曲線為線性的特殊情況下,消費者剩餘是垂直線Q = 0、水平線和線性需求曲線。因此,消費者剩餘的變化是梯形的面積,其 i)高度等於價格變化,ii)中段長度等於事後和事前均衡數量的平均值。按照上圖所示,

在哪裡:

- CS=消費者剩餘;

- Q0和Q1分別是供給變化前後的需求量;

- P 0和P 1分別是供給變動前後的價格。

生產者剩餘

生產者剩餘是由於生產量、產品供給價格與當時市場價格之間的差額,為生產者帶來的額外收益。市場交易中實際獲得的數量與所提供的生產要素或產品願意接受的最低數量之間的差額。

生產者剩餘的計算

生產者剩餘通常以市場價格線以下和供給曲線以上的區域來表示。在圖 1 中,位於價格線下方和生產零點與最大產量Q 1之間的供給曲線上方的陰影區域表示生產者剩餘。其中,OP 1 EQ 1位於價格線下方。這表明總收入是製造商實際接受的最低總付款。 S 曲線下方的面積 OP M EQ 1是製造商願意接受的最小總收益。圖1中,市場價格線、製造商供給線、座標軸所圍起的區域即為生產者剩餘。因為矩形OP 1 EQ 1為廠商實際獲得的總收益,即A + B,而梯形OP M EQ。廠商願意接受的最小總利潤為B,所以A為生產者剩餘。

顯然,製造商生產並以市場價格P 1銷售一定數量Q 1商品。製造商減少了用於Q 1 的商品數量,這意味著製造商增加了相當於AVC· Q 1數量的生產要素或生產成本。但同時,製造商實際上獲得了與市場總價格P 1 · Q 1相等的總收益。由於AVC始終小於P1 ,從Q1商品的生產和銷售中,製造商不僅獲得相當於變動成本的銷售收入,而且還獲得額外的收益。這部分超額收益反映了生產廠商透過市場交換所獲得的利益的增加。因此,經濟學中通常用生產者剩餘來衡量生產者福利,是社會福利的重要組成部分。

生產者剩餘通常用來衡量製造商在市場供應中所獲得的經濟福利。當供給價格一定時,生產者福利取決於市場價格。如果製造商能夠以最高的價格銷售產品,福利就是最大的。作為社會福利的一部分,生產者剩餘的大小取決於許多因素。一般而言,在其他因素不變的情況下,市場價格上升會導致生產者剩餘增加,供給價格或邊際成本下降也會增加生產者剩餘。如果商品過剩,即人們只能以市場價格賣出一部分商品,生產者剩餘就會減少。

顯然,市場上所有製造商的生產者剩餘總和構成了整個市場的生產者剩餘。從圖形上來說,應該表示為市場供給曲線、市場價格線與座標軸所圍成的面積。

參見

參考

- Bade,R.,&Parkin,M.(2017)。經濟學基本基礎(第 8 版)。皮爾遜。

- 企業財務研究所。 (2021 年 3 月 26 日)。消費者剩餘和生產者剩餘。

- Boulding,Kenneth E. (1945)。 「經濟盈餘的概念」。美國 經濟 評論. 35 ( 5 ) : 851–869 。

- “消費者與生產者剩餘|微觀經濟學|可汗學院”。可汗學院。

- “經濟效率(文章)”。可汗學院。檢索日期:2023-07-15。

- Brewer A. (2008) 盈餘。引自:Palgrave Macmillan(編)《新帕爾格雷夫經濟學辭典》。帕爾格雷夫麥克米倫出版社,倫敦。https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2208-1

- 佩蒂,威廉(1899-11-11)。「威廉‧配第爵士的經濟學著作」。劍橋:劍橋大學出版社。2 ( 98 ) : 30。hdl : 2027/hvd.li4qq6。ISSN 1471-6941。

- Slesnick,Daniel T.(2008)。 「消費者剩餘」。新帕爾格雷夫經濟學詞典。第1-7頁 。國際標準書號 978-1-349-95121-5。

- “消費者剩餘告訴我們什麼”。

- Willig,羅伯特·D.(1976)。「無需道歉的消費者剩餘」。美國 經濟 評論. 66 ( 4 ): 589– 597 。JSTOR 1806699。

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37