| 系列的一部分 |

| 基督教 |

|---|

|

基督教化(或基督教化)是一個術語,指某人或某物已經或正在皈依基督教時發生的特定類型的變化。基督教化在很大程度上是透過個人皈依的傳教傳播的,但在某些情況下,基督教化也是個人和團體(例如政府和軍隊)暴力的結果。基督教化也是一個術語,用於指將以前的非基督教習俗、空間和地點轉變為基督教用途和名稱。第三種方式,這個術語被用來描述當足夠多的個人皈依時,或當世俗領導人要求這些改變時,一個國家自然出現的變化。一個國家的基督教化是一個持續的過程。[ 1 ] [ 2 ]

它始於羅馬帝國,當時耶穌的早期個人追隨者響應馬太福音 28 章 19 節(有時稱為大使命)中記載的命令,成為巡迴傳教士,前往世界各國傳講世界的好消息。福音。[ 3 ]基督教化在其最初的三百年中透過羅馬帝國傳播到其周邊國家。羅馬帝國的基督教化過程從未完成,亞美尼亞在301年成為第一個將基督教定為國教的國家。

479年後,基督教化透過宣教向北傳播到西歐。在中世紀中期和晚期,基督教化對於東歐新國家的創建以及那裡的文化傳播發揮了重要作用。在現代,基督教化與殖民主義連結在一起,傳教士幾乎平等地參與和反對殖民主義。在後殖民時代,它在中國以及非洲大部分地區的許多前殖民地土地上帶來了巨大的成長。基督教化已成為世界上最大宗教的多元化、多元化的全球現象。

使命

歷史學家達娜‧羅伯特 (Dana L. Robert)寫道,只有透過基督教使命的概念,才能理解基督教化在塑造多個國家、文化和社會方面的重要角色。傳道者「走出去」到那些沒有聽過福音和傳道的人中間。[ 4 ]傳教作為基督教化的主要手段,是受普遍主義邏輯驅動的,不能等同於西方殖民主義,而是一個多元文化的、往往是複雜的歷史過程。[ 4 ]

大衛·阿布拉菲亞(David Abulafia)和諾拉·貝倫德(Nóra Berend)談到了與文明邊界的“邊境”地區有關的宗教活動。貝倫德將邊境視為「不斷發生文化交流的接觸區」。[ 5 ]就這樣,佛教、伊斯蘭教、基督教等傳教宗教透過教義、傳教,在地域上傳播,互動時而產生衝突,時而交融、遷就。[ 6 ]

艾倫·尼利寫道:「無論基督教(或任何其他信仰)從一種文化傳播到另一種文化,無論是有意還是無意、有意識或無意識,它要么適應了那種文化,要么變得無關緊要。[ 6 ]尼利在他的《基督教傳教》一書中提供了多個適應、適應、本土化、在地化、本土化和情境化的歷史例子,作為透過宣教成功基督教化的手段。[ 6 ] Neely 的定義如下:

- 適應是一種適應形式,當傳教士調整自己的思維和詞彙,只保留必要的內容,放棄傳播信仰時不必要的內容時,就會發生適應。[ 7 ] [註1 ]

- 在本申請中,本土化是指將一種文化本土化的東西轉化為另一種文化本土化的東西;也就是說,透過納入母語和習俗的各個方面,採用基督教並使其更加本土化。[ 8 ] [ 9 ]

- 本土化與本土化意義相同,但特定於西班牙語和葡萄牙語。[ 8 ]

- 在地化或文化適應是接受基督教各個方面的漸進過程,但它經常被錯誤地視為對另一種文化的社會化。[ 10 ]衣著、習俗和姓名的改變有時會與實際的基督教化相混淆,後者涉及內部而不僅僅是外部的變化。[ 11 ] [ 12 ]每當福音與特定文化連結時,古斯塔沃‧古鐵雷斯就堅決堅稱其結果是征服而非皈依。[ 13 ]

- 情境化是一種忠於訊息本質的方式,同時也與所向受眾相關。[ 14 ]在21世紀,情境化促使人們建造日間照顧中心、清潔水井、學校、解決住房和經濟不公義問題等。[ 13 ] [ 15 ] [ 16 ]這取決於所涉及的人,以及「地理、語言、種族、政治和經濟制度、階級、性別和年齡、時間框架、認同感、宗教、價值觀和歷史」 。[ 17 ]

個人轉換

詹姆斯·P·哈尼根(James P. Hanigan)寫道,個人皈依是基督教化的基本經驗和中心信息,並補充說,基督教皈依始於通過認知和心理“不平衡”而“失去平衡”的經歷,然後是意識的「覺醒」以及對神的新認識。[ 18 ]哈尼根將其比喻為「死亡與重生、轉身……、脫去舊事……、思想與心靈的改變」。[ 12 ]該人的反應是承認並承認個人的迷失和罪惡,然後接受聖潔的呼召,從而恢復平衡。這種最初的內在轉變只是基督教化的開始;接下來是進一步推動個人生活方式基督教化進程的實踐,根據哈尼根的說法,這將包括道德上的改變。[ 19 ]

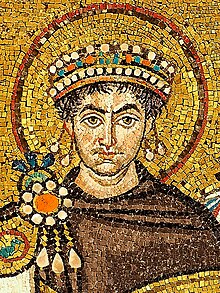

儘管四世紀的奧古斯丁和九世紀的阿爾昆等基督教神學家堅持認為皈依必須是自願的,[ 20 ] [ 21 ]歷史上也有強迫皈依的例子。君士坦丁使用法律和武力來根除祭祀習俗並鎮壓異端,儘管並不是專門為了促進皈依。[ 22 ] [ 23 ]狄奧多西也制定了消除異端的法律,但沒有要求異教徒或猶太人皈依基督教。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]然而,六世紀東羅馬皇帝查士丁尼一世和七世紀皇帝希拉克略試圖透過要求猶太人洗禮來強製文化和宗教統一。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 612年,西哥德國王西斯布特在希拉克略的推動下,宣布西班牙所有猶太人必須皈依基督教。[ 31 ]在中世紀晚期東歐形成的許多新的民族國家中,一些國王和王子向人民施壓,要求他們接受新的宗教。[ 32 ]而在北方十字軍東徵中,戰鬥中的諸侯透過政治壓力或軍事脅迫獲得了廣泛的皈依。[ 33 ]

洗禮

耶穌在接受施洗者約翰的洗禮後開始了他的事工,根據猶太歷史學家約瑟夫斯在他的著作(《古物》18.5.2 )中的引用,可以追溯到大約公元 28-35 年。[ 34 ] [ 35 ]

個人皈依之後是洗禮的入會儀式。[ 36 ]在基督教最早的社區中,接受洗禮的候選人是由願意為其品格和行為保證的人介紹的。洗禮在基督徒群體中創造了一系列責任。[ 37 ]洗禮候選人接受了信仰主要教義的教導,接受了道德生活檢查,單獨坐在禮拜中,尚未被允許接受聖體聖事,但仍然普遍期望表現出對社區的承諾和服從在被接納在為社區正式成員之前,必須遵守基督的命令。這可能需要數月至數年的時間。[ 38 ]

直到五、六世紀,古代教會的正常做法是對成人進行整個頭部和身體浸沒的洗禮,但有死亡危險的嬰兒除外。[ 39 ]歷史學家菲利普‧沙夫 (Philip Schaff)寫道,在古代和整個 12 世紀,人們也曾在病人或垂死者的頭上灑水或澆水,而浸泡在水中是不切實際的。[ 40 ] 嬰兒洗禮對新教改革者來說是有爭議的,但根據沙夫的說法,嬰兒洗禮是古人所實行的,新約中既沒有要求也沒有禁止。[ 41 ]

聖餐

慶祝聖體聖事(也稱為聖餐)是早期基督教社區的共同統一,並且仍然是最重要的基督教儀式之一。早期基督徒相信基督教的信息、聖餐儀式(聖體聖事)和洗禮儀式直接來自拿撒勒人耶穌。[ 42 ]

恩里科·馬扎神父寫道,“聖體聖事是對最後晚餐的模仿”,當時耶穌在被捕和被殺的前一天晚上聚集了他的追隨者一起吃最後一頓飯。[ 43 ]雖然大多數人同意馬札的觀點,但也有其他人,例如新約學者布魯斯‧奇爾頓,認為聖體聖事有多種起源。[ 44 ] [ 45 ]

在中世紀,聖體聖事被理解為一種聖禮(其中有上帝在場),證明了基督的犧牲,儀式中的祈禱包括兩個感恩節和一個祈求節。這個祈禱後來發展成為現代版本的敘事、對基督的紀念和對聖靈的祈求。[ 43 ]

確認

1500年代初期,入會儀式中增加了確認儀式。 [ 46 ] 雖然洗禮、教導和聖體聖事仍然是所有基督教團體中啟蒙的基本要素,但神學家克努特·阿爾夫斯沃格 (Knut Alfsvåg) 就不同教派中堅振的不同地位寫道:

地點和做法

基督教化有時涉及對本土宗教和以前神聖空間的某些方面的挪用、移除和/或重新指定。這是所涉及的傳教士所允許的,或要求的,有時是禁止的。[ 47 ]教會適應當地的文化背景,就像當地的文化和地方適應教會一樣,或者換句話說,基督教化總是雙向的:基督教在吸收本土文化的同時也吸收本土文化。[ 48 ] [ 49 ]

當基督教傳播到猶太以外地區時,它首先到達了猶太僑民社區。[ 50 ]基督教會以猶太教堂為藍本,基督教哲學家將他們的基督教觀點與閃族一神論和希臘思想綜合起來。[ 51 ] [ 52 ]拉丁教會採用了柏拉圖思想的某些方面,並使用詞源上源自羅馬神話的月份和工作日的拉丁名稱。[ 53 ] [ 54 ]

羅馬地下墓穴中的基督教藝術源自於猶太教和異教象徵主義的重新詮釋。[ 55 ] [ 56 ]雖然許多新主題首次出現在基督教地下墓穴中,例如好牧人、洗禮和聖餐,但奧蘭特人物(高舉雙手祈禱的婦女)可能直接來自異教藝術。[ 57 ] [ 58 ] [註 2 ]

布魯斯大衛福布斯說:「不管怎樣,聖誕節的開始是為了與敵對的羅馬宗教競爭,或者選擇冬季慶祝活動作為傳播基督教的一種方式,或者為冬季節日賦予基督教意義,以限制他們的信仰。[ 60 ] 米歇爾·薩爾茲曼(Michelle Salzman )表明,在羅馬帝國貴族皈依基督教的過程中,基督教吸收了貴族的價值觀。[ 61 ]

一些學者認為,一些異教神的特徵——或至少是他們的角色——在四世紀之後轉移到了基督教聖人身上。[ 62 ] 塞薩洛尼基的德米特里在中世紀被尊為農業的守護神。根據歷史學家漢斯·克洛夫特(Hans Kloft)的說法,這是因為厄琉西斯之謎(Eleusinian Mysteries ) 、得墨忒耳的崇拜在四世紀結束,希臘農村人口逐漸將她的儀式和角色轉移到基督教聖人身上。[ 62 ]

一些早期的基督教作家,包括查士丁(2世紀)、德爾圖良和奧利金(3世紀),都寫到密特拉教徒抄襲基督教的信仰和習俗,但仍然是異教徒。[ 63 ]

在猶太教和羅馬的傳統中,血統家族都埋葬在一起,但基督徒彼此埋葬的方式發生了一個重要的文化轉變:他們將無關的基督徒聚集到一個共同的墓地,就好像他們真的是一個家庭一樣,“用同質的紀念館,並將紀念受眾擴大到整個當地共同宗教社區”,從而重新定義了家庭的概念。[ 64 ] [ 65 ]

羅馬帝國境內的聖殿改建

RPC Hanson表示,將寺廟直接改建為教堂的做法始於五世紀中葉,但只發生在少數孤立的事件中。[ 66 ] [註3 ]根據現代考古學,在帝國境內存在的數千座寺廟中,有120座異教寺廟被改建為教堂,其中大多數可以追溯到五世紀之後。這很可能源於這樣一個事實:這些建築仍然被官方使用,所有權只能由皇帝轉讓,寺廟仍然受到法律保護。[ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]

在第四世紀,羅馬城內沒有任何寺廟的改建。[ 72 ]直到八世紀教皇國的形成(當時皇帝在西方的財產歸羅馬主教所有),羅馬寺廟的改建才真正開始。[ 73 ]

根據荷蘭歷史學家 Feyo L. Schuddeboom 的說法,羅馬城的個別寺廟和寺廟遺址被改建為教堂,主要是為了保留其獨特的建築。由於它們位於市中心的重要性,它們也被實用地使用。[ 68 ]

寺廟和聖像被毀

在君士坦丁(第一位基督教皇帝)漫長的統治期間(307 - 337),他毀壞了又建造了一些寺廟,掠奪了更多,而普遍忽視了其餘的寺廟。[ 74 ]

在君士坦丁統治之前的300年裡,羅馬當局沒收了各種教會財產。例如,基督教歷史學家記載,哈德良(公元2世紀)在軍事殖民地埃利亞·卡皮托利納(耶路撒冷)時,在各各他山耶穌被釘十字架的地方建造了一座阿芙羅狄蒂神廟,以壓制那裡的崇拜。[ 75 ]每當這些問題引起君士坦丁的注意時,他就積極地收回這些財產,並用收回來證明摧毀阿芙羅狄蒂神廟的合理性。君士坦丁利用「開墾」的詞彙,在聖地獲得了更多具有基督教意義的遺址。[ 76 ] [ 77 ]

在尤西比烏斯的教會歷史中,有一個大膽的說法,說君士坦丁大帝曾發動一場摧毀聖殿的運動,但證據卻有差異。[ 78 ]書面資料中記載了 43 起寺廟被毀的事件,但只有 4 起得到了考古證據的證實。[ 79 ] [註4 ]歷史學家弗蘭克·R·特羅布利和拉姆齊·麥克馬倫解釋說,文學資料和考古證據之間存在差異,因為文學資料中的細節通常含糊不清。[ 84 ]例如,馬拉拉斯聲稱君士坦丁摧毀了所有的寺廟,然後他說狄奧迪修斯將它們全部摧毀,然後他說君士坦丁將它們全部改建為教堂。[ 85 ] [ 86 ] [註 5 ]

其他有計劃的褻瀆行為——砍掉雕像的手腳或殘害頭部和生殖器,以及「用火淨化聖地」——是早期幾個世紀中普通民眾犯下的行為。[註6 ]異教聖像雖然被視為「證明」眾神的無能,但也被視為被祭祀習俗所「污染」。因此,他們需要「去神聖化」或「去神聖化」。[ 100 ]古董歷史學家彼得布朗說,雖然它在某些方面是故意報復的,但它並不是不分青紅皂白或廣泛的。[ 101 ] [ 102 ]一旦寺廟、聖像或雕像脫離了祭祀的“傳染”,它們就被視為回歸了純真。許多雕像和寺廟隨後被保存下來作為藝術品。[ 101 ]拜占庭歷史教授海倫·薩拉迪-門德洛維奇(Helen Saradi-Mendelovici)寫道,這一過程意味著對古董藝術的欣賞,以及有意識地渴望找到一種將其納入基督教文化的方法。[ 103 ]

直到羅馬帝國滅亡,異教的各個面向仍然是羅馬帝國公民文化的一部分。公共場面很受歡迎,但基督教化受到抵制:角鬥士(munera)、動物狩獵(venationes)、戲劇表演(ludi scaenici)和戰車競賽(ludi circenses)被羅馬社會所接受,儘管社會對定義和範圍存在分歧和爭論。[ 104 ]古代歷史學家理查德·林(Richard Lim)寫道,正是在這一辯論過程中,「世俗範疇得到了發展……[這]有助於緩衝某些文化實踐,包括羅馬景觀,免受那些主張“世俗”的人的主張的影響。[ 23 ]這產生了一種為多神教徒、猶太人和基督徒所共有的充滿活力的公共文化。[ 105 ] [註7 ]

在六世紀的查士丁尼一世之前,羅馬帝國不能被認為是基督教化的,儘管大多數學者都認為羅馬帝國從未完全基督教化。[ 105 ] [ 1 ]考古學家和歷史學家朱迪思·赫林(Judith Herrin)在她的《焚書淨化》一文中寫道,在查士丁尼統治下,發生了相當大的破壞。[ 109 ] 528條法令禁止異教徒擔任國家職務,幾十年後,查士丁尼下令「迫害倖存的希臘人,並焚燒異教徒書籍、圖片和雕像」。這件事發生在Kynêgion。[ 109 ]赫林說,在許多情況下,很難評估基督徒對古代文獻遺失的責任程度,但在六世紀中葉,君士坦丁堡的積極迫害摧毀了許多古代文獻。[ 109 ]

其他聖地

「可敬的比德」是一位基督教僧侶(672 - 735 年),他所寫的社會學家和人類學家赫頓·韋伯斯特(Hutton Webster)將其描述為「英國人的第一部真正的歷史著作”,描述了英國的基督教化。[ 110 ] 教宗格雷戈里一世派遣奧古斯丁和幾名助手作為傳教士前往肯特郡及其強大的國王埃塞爾伯特。[ 111 ]其中一位幫助者阿博特·梅利圖斯(Abbott Mellitus)收到了格雷戈里的這封信,信中介紹了改變當地人信仰的正確方法。

大約 530 年,當本篤十六世搬到卡西諾山時,山上矗立著一座小寺廟,裡面有一片神聖的樹林和一座獨立的阿波羅祭壇。人口仍然主要是異教徒。這塊土地很可能是本尼迪克特的一位支持者贈送給他的禮物。這可以解釋他在當地人皈依之前立即砍伐樹林、拆除祭壇並建造演講廳的權威方式。[ 114 ]

愛爾蘭景觀的基督教化是一個複雜的過程,根據當地條件的不同而有很大差異。[ 115 ]古代遺址受到人們的崇敬,並被排除或納入基督教用途,很大程度上是基於當地人對其性質、特徵、精神甚至位置的不同感受。[ 116 ]

在希臘,拜占庭學者艾莉森·弗朗茨(Alison Frantz)的觀點得到了一致支持,她的觀點認為,除了少數罕見的例子,例如在六世紀被改建為教堂的帕德嫩神廟(Parthenon )之外,神廟的改建(包括厄瑞克提翁神廟(Erechtheion )和忒西翁神廟)都發生在七世紀之後,斯拉夫入侵造成流離失所之後。[ 117 ]

在早期的盎格魯撒克遜英格蘭,不間斷的宗教發展意味著異教和基督教從未完全分離。[ 118 ]考古學家 Lorcan Harney 報告說,盎格魯撒克遜教堂是在 11 世紀後由異教徒手推車建造的。[ 119 ] 理查德·A·弗萊徹(Richard A. Fletcher)認為,在不列顛群島和北歐其他以前德魯伊教的地區,有大量的聖井和聖泉,現在被認為屬於一位聖人,通常是當地的聖人,其他地方不知道。[ 120 ] [ 121 ]在早期,其中許多被認為是由超自然力量(如梅盧西納)守護的,許多這樣的前基督教聖井似乎作為洗禮堂倖存下來。[ 122 ]根據威利巴德的《聖博尼法斯傳》,大約在723年,傳教士博尼法斯砍伐了神聖的多納爾橡樹,也稱為“朱庇特橡樹”,並用木材建造了一座獻給聖彼得的教堂。[ 123 ] [ 124 ]

到了771年,查理曼繼承與撒克遜人之間長期存在的衝突,撒克遜人經常專門針對教堂和修道院對法蘭克領土進行殘酷攻擊。[ 125 ] 772年1月,查理曼大帝報復性地襲擊了撒克遜人最重要的聖地-恩格利亞南部的一座聖樹林。[ 126 ] “它以伊爾明蘇爾('大柱')為主,它要么是一根(木)柱子,要么是一棵古樹,大概象徵著日耳曼宗教的'宇宙之樹'。法蘭克人們砍倒了伊爾明蘇爾。[ 127 ]

根據約翰·庫斯加德·索倫森 (John Kousgärd Sørensen ) 斯堪的納維亞基督教化的早期歷史學家以政治宣傳家的方式描述了與基督教化相關的戲劇性事件,他引用了中世紀斯堪的納維亞歷史學家比爾吉特·索耶(Birgit Sawyer) 1987 年的調查。[ 128 ] Sørensen 專注於名稱的變化,包括人名和地名,這表明邪教元素並未被禁止,並且至今仍然存在。[ 129 ]大量前基督教的名字留存至今,索倫森說,這顯示丹麥的基督教化進程是和平且漸進的,並不包括完全根除舊的邪教協會。[ 130 ]然而,存在著地方差異。[ 131 ]

在斯堪的納維亞半島以外的地區,老品牌的表現並不好。[ 132 ]

以基督教取代異教信仰和主題,並故意不記錄異教歷史(例如異教神的名字,或異教宗教習俗的細節)的做法被比作“ damatio memoriae”的做法。[ 134 ]

國家

羅馬帝國至中世紀早期(1 至 800)

沒有強迫的基督教化

二十一世紀的學者們一致認為,羅馬帝國在前三個世紀的基督教化並不是強加的。[ 135 ]基督教化是多種個人決定和行為的累積結果,自然而然地出現。[ 136 ]

儘管經歷了三個世紀以來,從地方到帝國等各級政府的斷斷續續的迫害,基督教仍然保持“自我組織”,沒有中央權威。[ 138 ]透過這種方式,它在 150 到 250 之間達到了成功的重要門檻,信徒人數從不到 50,000 人增加到超過 100 萬人,並且能夠自我維持並能夠產生進一步的增長。[ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ]三世紀基督徒的絕對人數顯著增加。[ 143 ]

君士坦丁與基督教化的目標

羅馬帝國的基督教化常被學者分為312年君士坦丁皈依前後兩個 階段。[ 22 ] [ 74 ] [ 150 ] [ 151 ]他從未進行過清洗,[ 152 ]在他的統治期間沒有異教徒殉道者。[ 153 ] [ 154 ]異教徒在他的宮廷中仍擔任重要職務。[ 22 ]君士坦丁統治了31年,儘管他個人對異教懷有敵意,但他從未宣布異教為非法。[ 153 ] [ 155 ]君士坦丁對待宗教的主要態度是讓基督教的接受有益,而帝國的青睞對於下個世紀基督教化的成功至關重要。[ 156 ] [ 157 ]然而,君士坦丁並沒有進行太多基督教化的變革,他所製定的那些措施對公民文化的基督教化作用甚微。[ 158 ]

根據歷史學家米歇爾·蕾妮·薩爾茲曼的說法,沒有證據表明在古代晚期的任何時候,通過武力改變異教徒信仰是一種公認的基督教化方法。有證據表明,帝國在宗教方面使用的所有武力都是針對異教徒(他們已經是基督教徒),如多納徒派和摩尼教,而不是針對非信徒,如猶太人或異教徒。[ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [註9 ]

然而,君士坦丁一定制定了威脅和恐嚇繼續實行祭祀的異教徒的法律。異教文化中最令基督徒憎惡的元素是祭祀,用於祭祀的祭壇常被砸碎。基督徒對被屠殺的受害者的血感到深深的冒犯,因為他們想起了自己過去與這些祭壇有關的痛苦。[ 178 ]理查‧林(Richard Lim)寫道,「結束血祭…因此成為基督教化的唯一目標(Barnes 1984;Bradbury 1994,1995)」。[ 23 ]

沒有證據表明禁止祭祀的法律中包含的任何可怕的懲罰曾經被頒布過。[ 179 ]在六世紀末(574-582)的提比略二世君士坦丁之前,沒有任何人因違反宗教法律而被處決的記錄。[ 180 ]儘管如此,布拉德伯里指出,到四世紀中葉,公共祭祀的完全消失「在許多城鎮和城市必須歸因於帝國和主教的敵意所造成的氣氛」。[ 181 ]

阿爾巴尼亞人

原始阿爾巴尼亞語的使用者在拉丁語的影響下被基督教化,特別是在公元四世紀,正如阿爾巴尼亞語中的基本基督教術語所表明的那樣,這些術語起源於拉丁語,並在蓋格-托斯克方言多樣化之前進入原始阿爾巴尼亞語。[ 182 ] [ 183 ]

當南斯拉夫入侵以及阿爾巴尼亞人居住地區出現種族動亂的威脅時,阿爾巴尼亞人的基督教化已經完成,並且顯然已經發展為阿爾巴尼亞人與種族語言統一一起的進一步的身份形成特徵。[ 184 ]由羅馬主教的龐大網絡控制的教會管理隨著斯拉夫人的到來而崩潰。七世紀初至九世紀末,巴爾幹內陸地區被剝奪了教會管理權,基督教可能只是作為一種流行傳統在某種程度上得以倖存。[ 185 ]一些生活在山區的阿爾巴尼亞人,他們只部分受到羅馬化的影響,可能又重新陷入了古典異教之中。[ 186 ]

教會作為該地區的邪教機構的重組花費了相當長的時間。[ 187 ]拜占庭帝國光復後,透過拜占庭傳教士的活動,巴爾幹地區才重新回到基督教的軌道。 [ 185 ]阿爾巴尼亞語中起源於中古希臘語的最早的教會詞彙可以追溯到 8-9 世紀,當時拜占庭聖像破壞運動是由拜占庭皇帝伊索里亞人利奧三世發起的。[ 188 ] 726年,利奧三世在法律上建立了君士坦丁堡普世宗主教區對巴爾幹地區的管轄權,作為教會和國家建立的一個機構。隨著社會政治的發展,東方教會在該地區的影響力不斷擴大。在7世紀到12世紀之間,一個強大的邪教機構網絡得到復興,完全涵蓋了當今整個阿爾巴尼亞語緊湊地區的教會管理。Dyrachium主題和奧赫里德總教區尤其發揮了重要作用。[ 189 ]阿爾巴尼亞人的基督教信仰歷經了幾個世紀,成為其民族認同的重要文化元素。事實上,阿爾巴尼亞基督教術語中缺乏古教會斯拉夫語術語,這表明斯拉夫人基督教化期間的傳教活動並不涉及講阿爾巴尼亞語的人。[ 190 ]在大約11世紀初用古保加利亞語編寫的文本中,阿爾巴尼亞人首次被提及,他們的古老民族名稱阿巴納西(Arbanasi)是半信奉者,這個術語對於東正教保加利亞基督教徒來說意味著天主教徒。[ 191 ] 1054年的大分裂涉及阿爾巴尼亞將該地區分為北部的天主教和南部的東正教。[ 192 ]

不管基督教化如何,古代異教在阿爾巴尼亞人中仍然存在,特別是在難以到達的深處[ 193 ] ——阿爾巴尼亞民間傳說在相對孤立的部落文化和社會中發展了幾個世紀[ 194 ]——它繼續存在,或者在它大部分是被基督教信仰、後來的穆斯林信仰和馬克思主義信仰所部分改變的,這些信仰要么是通過選擇引入的,要么是通過武力強加的。[ 195 ]阿爾巴尼亞的傳統是透過記憶系統口頭傳播的,這些記憶系統完整地保存到了現代。阿爾巴尼亞傳統習慣法(Kanun)對阿爾巴尼亞人具有神聖的(儘管是世俗的)長期、堅定不移和不容挑戰的權威,具有跨宗教的效力,這歸因於所有阿爾巴尼亞部落共同的早期異教法典。[ 196 ]歷史上,基督教神職人員曾大力反對阿爾巴尼亞人在傳統節日和特殊活動中實行的異教儀式,特別是火儀式(Zjarri),但沒有成功。 [ 197 ] [ 198 ]

日耳曼皈依

在接下來的幾個世紀裡,基督教化在羅馬帝國和鄰近帝國中傳播,使大多數日耳曼野蠻人皈依了基督教,他們形成了後來成為歐洲國家的民族社區。[ 199 ]最早提到這些部落的基督教化是在愛任紐(130-202)、奧利金(185-253) 和德爾圖良( Adv. Jud. VII ) (155-220) 的著作中。[ 200 ]

塔西佗將德國宗教的本質以及他們對國王功能的理解描述為促進基督教化。[ 201 ]傳教士首先要改變日耳曼貴族的信仰。[ 202 ]德國國王與其追隨者之間的忠誠關係常常導致整個部落大規模皈依國王。[ 203 ] [ 204 ]此後,他們的社會開始了長達幾個世紀的漸進的基督教化過程,並保留了一些早期信仰的痕跡。[ 205 ]

在所有情況下,基督教化都意味著「日耳曼征服者失去了他們的母語……[或]語法、詞彙基礎的概念框架以及大多數文學形式都被徹底拉丁化」。[ 206 ] [可疑–討論]

聖博尼法斯在八世紀中葉領導了在該地區組織教會的努力,該地區後來成為現代德國。[ 207 ]隨著教會組織的增強,日耳曼基督徒的政治團結也隨之增強。到了962年,當教宗若望十二世任命國王奧託一世為神聖羅馬帝國皇帝時,「德國和基督教世界已經合而為一」。[ 207 ]這個聯盟一直持續到1806年被拿破崙解散。

法蘭克帝國

法蘭克人第一次出現在歷史記錄中是在三世紀,當時是居住在萊茵河下游東岸的日耳曼部落聯盟。克洛維一世是第一位將所有法蘭克部落統一在一個統治者之下的法蘭克國王。[ 208 ]他皈依天主教最有可能的日期是托比亞克戰役之後的 508 年聖誕節。[ 209 ] [ 210 ]他在蘭斯受洗。[ 211 ] 法蘭克王國在接下來的兩個世紀裡皈依了基督教。[ 207 ] [註10 ]

幾十年來,撒克遜人在叛逆和屈服於法蘭克人之間來回搖擺。[ 212 ] [ 207 ] 查理曼大帝(r. 768-814)在薩克森各地派遣傳教士和法庭,希望平息該地區,但撒克遜人於 782 年再次叛亂,給法蘭克人帶來了災難性的損失。作為回應,法蘭克國王“頒布了各種嚴厲措施”,從782 年維爾登大屠殺開始,他下令斬首 4500 名撒克遜囚犯,為他們提供洗禮作為死亡的替代選擇。[ 213 ]這些事件之後, 785年薩克森州議會頒布了嚴厲的立法,規定對那些不忠於國王、傷害基督教會或其牧師、或實行異教埋葬儀式的人處以死刑。[ 214 ]他嚴厲的基督教化方法引起了他的朋友阿奎萊亞的阿爾昆和保利努斯的反對。[ 215 ]查理曼在 797年廢除了異教的死刑。

查士丁尼一世的強制基督教化

東方皇帝查士丁尼一世(527年至565年)的宗教政策反映了他的信仰:統一的帝國以信仰的統一為前提。[ 217 ] [ 218 ]查士丁尼在要求和強制執行這一點方面所做的努力導致安東尼·卡德里斯寫道,查士丁尼經常被視為暴君和暴君。[ 219 ]與君士坦丁不同,查士丁尼確實清除了官僚體系中那些與他意見不同的人。[ 220 ] [ 221 ]他尋求中央集權帝國政府,變得越來越專制,根據歷史學家喬瓦尼·曼西的說法,“沒有什麼可以做的”,即使在教會中也是如此,這違背了皇帝的意願和命令。[ 222 ]根據卡德里斯的估計,「很少有皇帝能夠發動如此多的戰爭,或以如此熱忱地試圖加強文化和宗教的統一」。[ 27 ] [ 28 ] [ 30 ]

愛爾蘭

教宗塞萊斯廷一世(422-430) 於 431 年派遣帕拉迪烏斯擔任愛爾蘭第一位主教,432 年,聖派翠克開始在那裡傳教。[ 223 ]學者們引用了許多有關未來兩百年的問題(和稀缺的資料)。[ 224 ]洛肯·哈尼主要依靠最近的考古進展,向皇家學院報告說,五至六世紀來到愛爾蘭的傳教士和商人沒有得到任何軍事力量的支持。[ 223 ]帕特里克和帕拉迪烏斯以及其他英國和高盧傳教士首先致力於改變王室成員的信仰。派崔克在他的懺悔中指出,安全取決於此。[ 225 ]社區經常集體追隨他們的國王。[ 225 ]

英國

考古學表明,基督教很可能在 200 年左右到達英國,直到四世紀,它仍作為少數信仰繼續存在。[ 226 ] [ 227 ]此後,以愛奧那(563年)為基地的聖科倫巴(Saint Columba )領導的愛爾蘭傳教士改變了許多皮克特人的信仰。[ 228 ]

盎格魯-撒克遜英格蘭的基督教化始於六世紀末,當時格列高利傳教團發起,導致肯特郡埃塞爾伯特於 600 年左右皈依基督教。基督教,例如埃德溫( Eadwine )大約628年的德拉和大約653年的埃塞克斯的西格伯特。重新獲得王室支持,但基督教仍然在英格蘭佔據主導地位,最後一個異教徒盎格魯撒克遜人686 年,維特瓦拉阿瓦爾德 (Arwald ) 在戰鬥中陣亡,他的兩個兒子被迫接受洗禮並被處決。[ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ]密切相關的北歐異教形式是由斯堪的納維亞定居者在九世紀和十世紀引入的。基督教很可能在幾個世代的時間內被接受,最後一位統治英格蘭的潛在異教徒國王是埃里克·血斧,他死於954年。的鎮壓最早記錄為發生在7 世紀中葉,肯特郡的埃奧爾森貝爾特 (Eorcenberht),一直持續到 11 世紀,法律法規規定了罰款、禁食和處決等懲罰措施。[ 242 ] [ 243 ] [ 244 ]然而,並非所有日耳曼文化元素都受到壓制,其中許多文化元素與基督教文化元素相融合,還有一些在民間傳說中延續到了現代。[ 245 ] [ 246 ]

義大利

古典主義者 JHD Scourfield 寫道,古代晚期義大利的基督教化「最恰當地描述為談判、適應、適應和轉變」。[ 247 ]義大利的基督教化允許宗教競爭與合作,包括異教徒和基督徒之間的融合,並允許世俗主義。[ 23 ]

529年,努爾西亞的本篤在義大利卡西諾山建立了他的第一座修道院。他以「祈禱和工作」為基礎撰寫了聖本篤規則。這條「規則」為遍布當今歐洲大陸的數千座修道院中的大多數提供了基礎,從而成為歐洲基督教化的一個主要因素。[ 248 ] [ 249 ] [ 250 ]

希臘

希臘的基督教化過程比羅馬帝國的大多數其他地區要慢。[ 251 ]關於其原因有多種理論,但尚未達成共識。人們一致認為,由於多種原因,基督教化直到四世紀和五世紀才在希臘紮根。基督徒和異教徒在整個時期保持自我隔離。[ 117 ]歷史學家和考古學家蒂莫西·E·格雷戈里 (Timothy E. Gregory)在《基督教希臘異教的生存:批判性文章》一書中寫道 ,JM·斯佩塞成功地論證了整個國家的情況,並且「很少有任何重大的接觸、敵對或敵對的接觸」。[ 117 ]

格雷戈里補充道,他的觀點是“令人欽佩的是,有組織的異教在整個帝國和希臘部分地區(至少在摩尼)一直延續到六世紀,一直延續到九世紀或更晚” 。[ 47 ] [ 252 ]異教思想和形式在與治療、死亡和家庭相關的實踐中最為持久。[ 253 ]

高加索 阿爾巴尼亞

大多數學者都認為,基督教在公元 313 年或公元 315 年在高加索阿爾巴尼亞正式採用,當時啟蒙者格列高利為阿爾巴尼亞國王施洗,並任命了第一任主教托夫馬斯,即阿爾巴尼亞教會的創始人。到了四世紀末,基督教很可能涵蓋整個古代高加索阿爾巴尼亞。[ 254 ] [ 255 ]基督教東方歷史學家 Aleksan H. Hakobyan 在他的文章《關於高加索阿爾巴尼亞基督教化的年代》中寫道:

亞美尼亞、喬治亞、衣索比亞和厄立特里亞

301年,亞美尼亞成為歷史上第一個將基督教定為國教的王國。[ 257 ]羅馬帝國這幾個世紀所發生的轉變在高加索地區的流行速度較慢。土著文字直到五世紀才開始,沒有大城市,高加索直到七世紀才出現修道院等許多製度。[ 258 ]學術界一致認為亞美尼亞和喬治亞菁英的基督教化發生在四世紀上半葉,儘管亞美尼亞傳統認為基督教化是在一世紀透過使徒撒迪厄斯和巴塞洛繆開始的。[ 259 ]據說,這最終導致了阿薩西德家族(亞美尼亞王室)在四世紀初透過啟蒙者聖額我略皈依基督教。 [ 259 ]

基督教化經歷了許多世代的時間,並不是一個統一的過程。[ 260 ]拜占庭歷史學家羅伯特‧湯姆森寫道,在亞美尼亞傳播基督教的並不是正式建立的教會等級制度;而是教會的等級制度。 「正是流浪聖人的無組織活動導致了廣大民眾的基督教化」。[ 261 ]這個過程中最重要的階段是母語文字的發展。[ 261 ]

學者們對格魯吉亞基督教化的確切日期沒有達成一致,但大多數人斷言是在 4 世紀初,伊比利亞王國的米里安三世(當地稱為卡特利)皈依了基督教。[ 262 ]根據中世紀的格魯吉亞編年史,基督教化始於使徒安德魯,並通過四世紀伊比利亞傳統中被稱為聖尼諾的俘虜婦女的努力,在伊比利亞的福傳中達到頂峰。 [ 263 ]第五、八和十二世紀對喬治亞皈依的記載揭示了基督教敘述者如何採用和重新解釋前基督教的做法。[ 264 ]

325年,阿克蘇姆王國(現代衣索比亞和厄立特里亞)成為第二個宣布基督教為官方國教的國家。[ 265 ]

伊比利半島的地震時刻

西元前三世紀,西班牙成為羅馬共和國的一部分。[ 266 ]基督教社區的歷史可以追溯到三世紀,同一時期萊昂、梅里達和薩拉戈薩也建立了主教轄區。 [ 267 ]西元300年,在埃爾維拉舉行的教會會議有20位主教參加。[ 268 ]隨著312年迫害的結束,大多數主要城鎮都建立了教堂、洗禮堂、醫院和主教宮殿,許多土地貴族接受了信仰,並將他們的別墅部分改建成教堂。[ 268 ]

416 年,日耳曼西哥德人作為羅馬盟友進入西班牙。[ 269 ]他們在429年之前不久皈依了阿里烏斯基督教。[ 271 ]西斯布驅逐了所有不接受洗禮的猶太人。羅馬歷史學家埃德蒙·斯賓塞·布奇耶 (Edmund Spenser Bouchier) 表示,有 90,000 名希伯來人接受了洗禮,而其他人則逃往法國或北非。[ 272 ]這與天主教會對猶太人的傳統立場相矛盾,學者們將這種轉變稱為基督教化的「地震時刻」。[ 273 ]

中世紀中期和晚期的歐洲和亞洲(800年至1500年)

在八世紀和九世紀的中歐和東歐,基督教化是正在形成的新國家政治集權的一個組成部分。[ 32 ]在東歐,基督教化和政治集權的結合創造了彼得·布朗所描述的「特定的微觀基督教世界」。[ 32 ] 保加利亞、波希米亞(後來成為捷克斯洛伐克)、塞爾維亞人和克羅埃西亞人,以及匈牙利和波蘭,自願加入了西方拉丁教會,有時還迫使他們的人民跟隨。民眾的徹底基督教化常常需要幾個世紀才能完成。皈依始於當地精英,他們希望皈依,因為他們透過婚姻聯盟和參與帝國儀式獲得了威望和權力。基督教化隨後從社會中心傳播到社會邊緣。[ 32 ]

歷史學家伊沃·斯特凡(Ivo Štefan) 寫道:「儘管基督教作家經常將統治者的皈依描述為新信仰的勝利,但現實要復雜得多。日常生活的基督教化花了幾個世紀的時間,許多非基督教元素在農村社區中倖存下來,直到現代時代的開始」。[ 32 ] [ 32 ] [註 11 ]

語言文學

在波希米亞、摩拉維亞和斯洛伐克領土的基督教化過程中,兩位拜占庭傳教士兄弟聖君士坦丁-西里爾和美多迪烏斯從863年開始就發揮了關鍵作用。 ]他們在大摩拉維亞度過了大約40個月的時間,不斷翻譯文本和教導學生。[ 275 ]西里爾發明了第一個斯拉夫字母並將福音翻譯成古教會斯拉夫語。[ 276 ]古教會斯拉夫語成為斯拉夫人的第一種文學語言,最終成為所有斯拉夫民族的教育基礎。[ 275 ] 869年,迪烏斯被祝聖為潘諾尼亞和大摩拉維亞地區的(大)主教。[ 275 ]

保加利亞

正式的基督教化始於 864 年 5 月汗鮑里斯一世( Khan Boris I,852-889) 的統治下。[ 277 ]鮑里斯一世認定,推行基督教是實現內在和平與外在安全的答案。[ 278 ]這項決定部分是軍事性的,部分是國內性的,部分是為了削弱原始保加利亞貴族的權力。一些貴族反應強烈; 52人被處死。[ 279 ]經過與羅馬和君士坦丁堡的長期談判,一個獨立的保加利亞東正教教會成立,它使用新創建的西里爾文字,使保加利亞語成為教會的語言。[ 280 ]在對西蒙(893年至927年)領導的拜占庭戰爭取得一系列勝利後,拜占庭承認了保加利亞宗主教區。[ 281 ]

塞爾維亞

斯拉夫人的全面皈依可以追溯到東正教傳教士聖西里爾和美多迪烏斯在拜占庭皇帝巴西爾一世(867-886 年在位)統治時期。[ 282 ]塞爾維亞的第一個教區,拉斯教區,在九世紀被提及。[ 282 ]塞爾維亞人在巴西爾一世接受洗禮之前的某個時間,巴西爾一世應拉古斯派的請求,派遣帝國海軍上將尼基塔·奧里法斯前往穆蒂米爾大公,以協助對抗撒拉遜人的戰爭。

克羅埃西亞

根據君士坦丁七世的說法,克羅埃西亞人的基督教化始於七世紀。[ 285 ]據說克羅埃西亞的皈依在864年特爾皮米爾公爵去世時已經完成。[ 286 ] [註12 ]

波希米亞/捷剋土地

波希米亞構成了捷克共和國的大部分地區,包括該國的中部和西部。[ 288 ]

重要的傳教活動是在查理曼於八世紀末九世紀初數次擊敗阿瓦爾汗國後才發生的。 [ 289 ]東西方斯拉夫人的第一座基督教教堂(據書面資料所知)由尼特拉公國統治者普里比納(Pribina ,約 800-861 年)於 828 年建造。[ 290 ] 880年,教宗若望八世頒布了Industriae Tuae法令,建立了獨立的教會行省,以大主教美多迪烏斯為首。[ 291 ]遺跡經受住了大摩拉維亞的陷落。[ 292 ]

波蘭

歷史學家弗朗西斯·隆尚·德·貝裡爾和拉斐爾·多明戈表示:「前基督教時代的波蘭從未存在過。當斯拉夫人居住的一些西部土地接受基督教時,波蘭突然進入了歷史」。[ 293 ]皮雅斯特家族的王朝利益在大波蘭建立了教會和國家(大波蘭,波蘭語也稱為 “Wielkopolska”,是波蘭中西部的一個歷史地區。其主要和最大的城市是波茲南) .)。[ 294 ] 966年的「波蘭洗禮」(波蘭文: Chrzest Polski ),指的是第一位統治者梅什科一世的洗禮。 [ 294 ]梅什科的洗禮之後是教堂的建造和教會等級制度的建立。梅什科將洗禮視為加強他對權力的控制的一種方式,他可以期待主教的積極支持,同時也是波蘭人民的團結力量。[ 294 ]

匈牙利

952年左右,特蘭西瓦尼亞部落首領久拉二世訪問君士坦丁堡並受洗,並帶回了被任命為突厥(匈牙利)主教的希羅修斯。[ 295 ] [ 296 ]久拉在君士坦丁堡的皈依和希羅修斯主教的傳教工作被描述為直接通往聖斯蒂芬的宮廷,聖斯蒂芬是第一位匈牙利國王,他是一個仍然以異教為主的國家的基督徒。[ 297 ] [ 298 ]

史蒂芬鎮壓了叛亂,透過邀請傳教士組織了匈牙利國家(擁有強大的王權)和教會,並透過制定要求人們每週日去教堂等法律來鎮壓異教。[ 299 ]很快,匈牙利王國就有了兩位大主教和八位主教,並建立了明確的國家結構,其中包括對國王負責的省長。[ 299 ]聖斯蒂芬是第一位因其基督教特徵而被提升為聖人的匈牙利君主,而不是因為他殉道而死。[ 300 ]匈牙利基督教和王國的教會和世俗行政機構在十一世紀末得到鞏固。[ 301 ]

斯堪的納維亞半島(瑞典、挪威和丹麥)

中世紀考古學教授亞歷山德拉·桑馬克將斯堪的納維亞半島的基督教化分為兩個階段。[ 302 ]第一階段涉及800年代在沒有世俗支持的情況下獨自抵達異教徒領地的傳教士。[ 303 ]歷史學家弗洛倫斯‧哈默 (Florence Harmer)寫道:「公元 960 年至 1008 年間,三位斯堪的納維亞國王皈依了基督教」。[ 304 ]丹麥國王哈拉爾‧戈爾姆森(藍牙)於西元 1977 年受洗。 960. 挪威的皈依是由哈康·阿達爾斯坦斯福斯特里 (Hákon Aðalsteinsfostri)在 935 年至 961 年之間開始的,但這個王國的大規模皈依是由奧拉夫·特里格瓦森(Olaf Tryggvason)國王於約 1977 年進行的。995.在瑞典,國王Olof Erikson Skötkonung在 1000 年左右接受了基督教。

根據彼得布朗的說法,大約公元 1000 年,斯堪的納維亞人自願接受了基督教。[ 306 ] 安德斯·溫羅斯 (Anders Winroth)解釋說,冰島在公元 1000 年之後成為斯堪的納維亞半島其他地區制度轉變的典範。納維亞人並不是新宗教的被動接受者,而是皈依了基督教,因為基督教在他們的政治中具有重要意義。[ 308 ]

第二階段開始於世俗統治者負責其領土內的基督教化,結束於建立明確且有組織的教會網絡。[ 309 ]到1350年,斯堪的納維亞半島已成為西方基督教世界不可分割的一部分。[ 310 ]

羅馬尼亞

在九世紀的最後二十年,傳教士克萊門特和瑙姆(他們是西里爾和迪烏斯兄弟的門徒)到達該地區傳播西里爾字母。[ 311 ]到了10世紀,當保加利亞沙皇將領土擴展到包括特蘭西瓦尼亞時,他們能夠在沒有反對的情況下強行推行保加利亞教會模式及其斯拉夫語言。[ 312 ]幾乎所有有關基督教信仰的羅馬尼亞語詞彙都有拉丁語根源(來自羅馬佔領的早期幾個世紀),而有關教會組織的詞彙則是斯拉夫語。[ 313 ]

羅馬尼亞歷史學家伊凡-奧雷爾·波普(Ioan-Aurel Pop)寫道:“基督教的熱情和斯拉夫人中大規模皈依基督教可能導致最後一個異教徒或教會組織混亂的羅馬尼亞島嶼皈依正典” 。[ 311 ]對羅馬尼亞人來說,教會模式是「壓倒性的、無所不在的,給羅馬尼亞人帶來了壓力,並且常常伴隨著政治因素」。[ 311 ]這種教會和政治傳統一直持續到19世紀。[ 314 ]

北方十字軍東徵

從查理曼大帝(747-814)時代之前起,波羅的海以東的兇猛的異教部落就生活在基督教世界的實際邊界上,即今天的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和加里寧格勒州(普魯士)。他們主要靠著從丹麥、普魯士、德國和波蘭等周邊國家掠奪——竊取重要資源、殺害和奴役俘虜——來生存。[ 315 ] [ 316 ]

根據歷史學家艾登·利林菲爾德(Aiden Lilienfeld) 的說法,北方十字軍東徵的結果之一是:「[……]北方十字軍的征服力量將更多的領土置於德國控制之下,這比神聖羅馬帝國歷史上幾乎任何其他協調一致的擴張都要多」 ——強調從未來的十字軍戰士的角度來看,對信仰的責任往往可以與政治和物質利益齊頭並進。[ 317 ]

出於個人優先考慮和永久停止攻擊的需要,他們請求允許征服波羅的海。[ 318 ] [ 319 ] 1147年,尤金尼烏斯的《神聖赦免》(Divini dispensatione)給予東方貴族充分的十字軍寬恕。[ 320 ] [ 321 ] [ 322 ]北方(或波羅的海)十字軍東徵緊隨其後,從1147年到1316年,在有或沒有教皇支持的情況下斷斷續續地發生。325 ]

獲取領土和財富是奧得河以西的基督教統治者採取軍事行動的一個主要目標——也許是主要目標,博紹的赫爾蒙德等神職人員抱怨貴族的貢品要求阻礙了這一進程。另一方面,當地人的基督教化——以及其成功所帶來的假定的來世回報——也是一個強大的動力。[ 326 ] [ 327 ]在某些情況下,當地貴族的自願皈依-在這種影響下通常是民眾的跟隨-得到承認,並阻止了戰爭;在其他國家,赤裸裸的野心和對物質財富的貪婪導致對錶面上已經皈依伊斯蘭教的人民採取軍事行動。在大多數情況下,皈依最終是征服的結果。[ 328 ]

根據馮內斯伯格-施密特的說法:「雖然神學家們堅持認為皈依應該是自願的,但人們普遍務實地接受透過政治壓力或軍事脅迫獲得的皈依」。[ 33 ]選擇抵抗的民眾往往會遭受嚴重後果,[ 329 ] [ 330 ]儘管在某些情況下,地方統治者能夠成功地為阻止民眾強迫基督教化的嘗試辯護——統治者和十字軍都認識到這一點進行此類嘗試的目的是為了避免武裝叛亂的風險(從而破壞有利可圖的貿易或貢品)。[ 33 ]

立陶宛

波羅的海十字軍東徵的最後一次是德意志條頓騎士團與歐洲東北部立陶宛的衝突。立陶宛有時被描述為“中世紀歐洲最後一個異教國家”。[ 331 ]

條頓騎士團是一個來自基督教聖地的主要由德國人組成的十字軍組織,由醫院騎士團成員創立。中世紀歷史學家艾登·利林菲爾德 (Aiden Lilienfeld) 表示,「然而,1226 年,馬佐維亞公爵…授予騎士團在普魯士東部的領土,以換取幫助征服波羅的海異教徒人民」。[ 317 ]在接下來的200年裡,騎士團擴大了領土,涵蓋了波羅的海東部海岸的大部分地區。[ 317 ]

1384年,匈牙利和波蘭國王路易大帝與妻子波士尼亞伊莉莎白的十歲女兒雅德維加加冕為波蘭國王。一年後,她與立陶宛大公雅蓋拉締結了婚姻。 1386年,雅蓋拉公爵受洗、結婚並加冕為國王,從此開始了波蘭和立陶宛400年的共同歷史。[ 332 ]這似乎消除了宗教十字軍的必要性,但針對當地居民,特別是波羅的海東部的薩莫吉希亞人民的活動卻經常以殘酷的方式繼續進行。 [ 317 ]

條頓騎士團最終於1525 年落入波蘭立陶宛手中。北方十字軍。 —現在都落入21世紀的波蘭境內,除了俄羅斯的科尼斯堡(加里寧格勒)。[ 317 ]

基輔羅斯的

978年左右,斯維亞托斯拉夫的兒子弗拉基米爾(978-1015)在基輔奪取了權力。[ 333 ]斯拉夫歷史學家伊沃‧斯特凡(Ivo Štefan)寫道,弗拉基米爾親自審視了一神論,「大約在同一時間,弗拉基米爾征服了克里米亞的切爾松,根據《往昔歲月的故事》,他在那裡接受了洗禮」。[ 334 ]返回基輔後,同一文本描述弗拉基米爾「有系統地摧毀異教偶像並在其所在地建造基督教教堂」。[ 334 ]

波希米亞、波蘭和匈牙利已經成為西方拉丁基督教的一部分,而羅斯人則從拜占庭接受了基督教,導致他們走上了不同的道路。[ 335 ]羅斯基督教的特定形式很快就形成。[ 334 ]

羅斯公爵保持對教會的獨家控制,而教會在經濟上依賴他們。[ 334 ]王子任命神職人員擔任政府職務;滿足他們的物質需求;確定誰將擔任教會的高級職位;並主持了基輔都主教區的主教會議。[ 336 ]這種新的基督教宗教結構是由國家統治者的權威強加於這片土地的社會政治和經濟結構的。[ 337 ]根據斯拉夫歷史學家安傑伊‧波佩的說法,稱羅斯教會為國家教會是完全合理的。教會加強了王子的權威,並透過傳教活動幫助證明基輔帝國向新領土擴張的合理性。[ 336 ]

基督教神職人員將宗教文本翻譯成當地的白話,從而向王室王朝的所有成員(包括婦女和普通民眾)介紹了識字能力。[ 338 ]十二世紀的修道院成為重要的精神、知識、藝術和工藝中心。[ 339 ]在弗拉基米爾的兒子智者雅羅斯拉夫一世(Yaroslav I the Wise,1016-1018、1019-1054)的統治下,出現了建築和文化繁榮。[ 339 ]羅斯教會在十二、十三世紀逐漸發展成為一支獨立的政治勢力。[ 340 ]

伊比利亞收復失地運動

711年至718年間,伊比利半島在倭馬亞王朝的征服中被穆斯林征服。[ 341 ]為從穆斯林統治下奪回半島而進行的長達數個世紀的軍事鬥爭,稱為「收復失地運動」,一直持續到後來的西班牙和葡萄牙的基督教王國於 1492 年重新征服了摩爾人的安達盧斯。 [ 343 ] [ 344 ]

伊莎貝爾和費迪南德於 1469 年 10 月結婚,從而使西班牙成為其第一位王室成員。 1478 年,他們建立了西班牙宗教裁判所,告訴教宗需要尋找異端分子,特別是冒充基督徒的猶太人,這樣他們就可以監視想要收回領土的穆斯林。實際上,它服務於國家利益並鞏固君主制的權力。[ 345 ]西班牙的宗教裁判所最初是由教皇授權的,但最初的宗教裁判所非常嚴厲,以至於教皇幾乎立即反對它,並試圖將其關閉,但沒有成功。[ 346 ]據說費迪南德曾向教宗施壓,1483 年 10 月,教宗詔書將宗教裁判所的控制權讓給了西班牙王室。根據西班牙歷史學家何塞·卡薩諾瓦的說法,西班牙宗教裁判所成為第一個真正的全國性、統一和中央集權的國家機構。[ 347 ]

早期殖民主義(1500 年代–1700 年代)

繼 1400 年代和 1500 年代的地理大發現之後,不斷增長的人口和通貨膨脹導致葡萄牙、西班牙、法國、荷蘭共和國和英國等新興民族國家探索、征服、殖民和開發新發現的領土。[ 348 ]雖然殖民主義主要是經濟和政治的,但它為伴隨早期探險家或很快跟隨他們的基督教傳教士打開了大門,從而將基督教化和殖民主義聯繫起來。[ 349 ] [ 350 ]

歷史也將基督教化與反對殖民主義連結起來。歷史學家拉明·桑尼(Lamin Sanneh)寫道,有同等數量的證據表明,傳教士透過「教會和政治上的抗議和抵抗」來支持和反對殖民主義。 [ 351 ]在桑尼看來,宣教是「殖民主義的致命弱點,而不是它的盾牌」。[ 352 ]他接著解釋說,這是因為,「儘管他們作為帝國盟友的角色,傳教團也發展了激發民族認同感的白話,從而削弱了基督教對殖民統治的認同」。[ 353 ]根據歷史神學家胡斯托·岡薩雷斯的說法,殖民主義和傳教有時互相幫助,有時互相阻礙。[ 354 ]

不同的國家行為體創建的殖民地差異很大。[ 355 ]有些殖民地設有允許原住民獲得一些利益的機構。其他國家則成為實行掠奪性統治的掠奪性殖民地,產生了記錄慘淡的獨裁政權。[ 356 ]

疾病

美洲印第安人因與歐洲人的接觸而遭受了一場災難。天花、麻疹、瘧疾等舊世界疾病在印度人群中傳播。[ 357 ]歷史學家巴里·施特勞斯和《西方文明的持續實驗》的合著者指出,「在新大陸的大部分地區,90%或更多的原住民被一波又一波以前未知的苦難所毀滅。[ 358 ]

西班牙語和葡萄牙語 印度、墨西哥和美洲

葡萄牙實行榨取式殖民主義,並且是第一個參與先前存在的奴隸貿易的國家。[ 359 ] [ 360 ]歷史學家肯尼斯摩根寫道,「葡萄牙人和西班牙人主導了跨大西洋奴隸制的早期階段」。[ 361 ]

在西班牙和葡萄牙的統治下,建立基督教聯邦是傳教士的目標。這包括從殖民統治開始就由天主教傳教士所扮演的重要角色。[ 362 ]

印度早期基督教化的嘗試並不十分成功,那些皈依基督教的人也沒有得到很好的教育。在教會看來,這導致他們陷入“錯誤和誤解”,這些錯誤和誤解通常被定義為異端。[ 363 ] 1560年12月,國家控制的葡萄牙宗教裁判所抵達印度果阿。[ 364 ]這主要是由於國王擔心皈依猶太教的猶太人在果阿佔據主導地位,並可能與奧斯曼猶太人結盟,威脅葡萄牙對香料貿易的控制。[ 365 ] 1561年後,宗教裁判所實際上壟斷了異端邪說,其「恐怖政策…反映在1561年至1812年間進行的約15,000起審判中,其中涉及200多項死刑」。[ 366 ]

人們普遍認為西班牙傳教士倡導為印第安人制定保護法並反對對他們的奴役。[ 367 ]這引發了關於人權本質的爭論。[ 368 ]在16世紀的西班牙,這個問題導致了良心危機和現代國際法的誕生。[ 369 ] [ 370 ] 耶穌會反對奴役美洲印第安人,無意中導致了非洲黑人奴隸數量的激增。[ 371 ]

朱尼佩羅·塞拉 (Junipero Serra)憤怒地描述了 1770 年加州士兵 對印第安婦女的掠奪。即《埃切維斯特條例》。[ 373 ]傳教士反對派和軍事起訴未能保護美洲印地安婦女。[ 374 ]一方面,加州傳教士試圖保護美洲印第安人免受征服者、普通士兵和殖民者的剝削。另一方面,耶穌會士、方濟會和其他修會依靠體罰和製度化的種族主義來訓練「未馴服的野蠻人」。[ 375 ]

法屬加拿大、北美、西非和西印度群島

在十七世紀,法國人利用同化作為建立由民族國家而非私人公司控制的殖民地的手段。[ 376 ]被稱為“文明使命”,其目標是建立一個代表進步歷史理論所闡明的理想社會的政治和宗教團體。這一當時的普遍理論認為,歷史顯示社會的正常進步是朝著不斷進步的方向發展。因此,人類最終可以變得完美;原始國家可能被迫成為現代國家,這種情況就會發生。[ 377 ] [ 378 ] [ 379 ]法國人提倡歐洲文化的多個方面,如“文明、社會組織、法律、經濟發展、公民身份”,以及歐洲服飾、身體描述、宗教等等,排除和取代當地文化作為達到這目的的手段。[ 380 ]荷蘭歷史學家亨克‧韋塞林(Henk Wesseling)將此描述為「…透過教育將有色人種變成有色人種法國人」。[ 381 ]

荷屬印尼、南非、庫拉索島、紐幾內亞

荷蘭歸正教會在荷蘭殖民地並沒有占主導地位。[ 382 ]然而,荷蘭東印度貿易公司是主導力量;它在政府支持下成為壟斷企業,作為商業公司、軍事強國、政府,甚至農業生產者。荷蘭帝國主義始於 1615 年對班丹群島的艾島的軍事佔領,隨後採取了更多的軍事行動、強迫搬遷(和強迫動員)、奴隸制、奴隸貿易(將人定義為像農作物一樣的財產)以及其他形式的掠奪。[ 383 ] [ 384 ]

英屬北美、澳洲、紐西蘭、亞洲和非洲

美洲的殖民地經歷了一種獨特類型的殖民主義,稱為定居者殖民主義,用定居者社會取代了原住民。定居者殖民國家包括加拿大、美國、澳洲和南非。[ 385 ]

英國的殖民擴張在很大程度上是由商業野心和與法國的競爭所驅動的。[ 386 ]投資者將當地人的皈依視為次要問題。[ 387 ]英國歷史文化歷史學家勞拉史蒂文斯寫道,英國傳教活動「多說少做」。[ 388 ]從一開始,英國人就改變土著居民的信仰談論(並撰寫)了很多,但實際的努力卻很少而且微弱。[ 388 ]歷史學家雅各布·沙克特說,這些傳教活動普遍屬於新教,基於對“教導所有國家”的傳統義務的信仰,以及“將基督教的好處擴展到異教徒土地上的義務”的感覺(就像歐洲本身曾經幾個世紀前的「文明」),並對那些從未聽過福音的人表示「強烈的憐憫」。[ 389 ]沙克特補充說,「矛盾的仁慈」是大多數英國和美國人對美洲原住民態度的核心。[ 390 ]英國人並沒有創造廣泛的皈依。[ 388 ]

在美國

傳教士在切羅基人和其他美洲印第安人的文化適應過程中發揮了至關重要的作用。[ 391 ]歷史學家馬克‧諾爾 (Mark Noll)表示,1794 年與切羅基人簽訂的和平條約刺激了文化復興並歡迎白人傳教士。他寫道,「隨之而來的是對基督教信仰的緩慢而穩定的接受」。[ 391 ] 1828年在喬治亞州北部發現金礦後,基督教和切羅基人都受到了致命的打擊。路」的道路被移到西方。[ 392 ]

加拿大和美國原住民寄宿學校的歷史整體來說並不美好。雖然大多數本土兒童根本沒有上過寄宿學校,但在那些上過寄宿學校的孩子中,最近的研究表明,有些人找到了幸福和避難所,而其他許多人則遭受了痛苦、被迫同化和虐待。[ 393 ]

歷史學家威廉·傑拉爾德·麥克勞林寫道,人道主義者遺憾地看到原住民的衰落,主張教育和同化是原住民生存的唯一希望。[ 394 ] [ 395 ]隨著時間的推移,許多傳教士開始尊重本土文化的美德。 「1828 年之後,大多數傳教士發現很難捍衛他們政府的政策」麥克勞林寫道。[ 394 ]

1793 年大覺醒之後,威廉凱裡 (William Carey) 從英國航行至印度,美國新教海外傳教從此開始。[ 396 ]

非洲(19世紀至21世紀)

始於19世紀中葉的新帝國主義是第二波殖民主義浪潮,主要發生在1870年至1914年第一次世界大戰期間。例如,在此期間,殖民列強獲得領土的速度幾乎是早期的三倍,特別是在有時被稱為對非洲的爭奪中。[ 399 ]

一些帝國主義的做法(結合殖民地國家的現有條件)對殖民地國家的社會和政治以及經濟發展、民主發展和地方能力產生了長期的負面影響。[ 400 ]殖民主義的政治遺產包括政治不穩定、暴力和種族排斥,這也與內亂和內戰有關,而與殖民奴隸貿易的接觸也產生了額外的有害影響。[ 401 ]

根據政治學家亞歷山大·德·胡安和揚·亨利克·皮爾斯卡拉的說法,新教基督教化的遺產主要是在人力資本、政治參與和民主化領域產生的有益的長期影響之一。[ 402 ]德胡安和皮爾斯卡拉補充說,「社會學家已經確定了基督教傳教士,特別是新教傳教士,透過識字、大量印刷和志願組織為許多前殖民地創造民主遺產的關鍵作用... ... “ [ 402 ]

神學家胡斯托·岡薩雷斯寫道,雖然十六世紀通常被視為“天主教擴張的偉大時代”,但十九世紀卻是新教的世紀。[ 403 ]這包括將聖經和其他基督教著作翻譯成當地語言(世界上7000多種語言中的一半以上)。這個時代的傳教士與原住民合作創建了書面語法、 原住民傳統清單和他們的口語詞典(約佔其中 90% 的語言)。 [ 404 ]追溯其影響表明,當地本土文化已做出「本土化和文化解放運動」的回應。[ 405 ]

桑尼寫道,「翻譯後的經文…已成為非洲覺醒和復興的基準」。[ 406 ] [ 407 ]根據人類學家伊麗莎白·伊西切(Elizabeth Isichei)的說法,正是聖經翻譯和教會學校創造的向讀寫能力的轉變引發了隨後的大部分轉變。[ 408 ]在桑尼看來,這意味著西方傳教士開創了非洲「歷史上最大規模、最多樣化、最有力的文化復興運動」。[ 409 ]

1900 年,在殖民統治下,非洲基督徒人數接近 900 萬人。到 1960 年,殖民主義結束時,人口數量約為 6,000 萬人。到2005年,非洲基督徒已增至3.93億,約佔當時非洲大陸總人口的一半。[ 404 ]非洲人口持續成長,到 2022 年,基督徒的比例仍將保持在一半左右。 '非洲的基督教』」。基督教擴張的第四個偉大時代」。[ 411 ]

札伊爾

西蒙金班古的運動,即金班古主義教會,在剛果早期就享有激進的聲譽,被鎮壓了四十年,現在是所有非洲先知運動中研究最多的。[ 412 ]它已成為扎伊爾的一個教會,積極參與現代扎伊爾的生活,擁有超過 300 萬會員,現在是非洲最大的獨立教會。[ 412 ]

金邦古主義是政治運動還是宗教運動,要透過區分真正的金邦古主義者和偽金邦古主義者(也稱為恩貢茲主義者)來解決。[ 413 ]對真正的金班古主義來說,最重要的是毫無疑問地接受基督的代禱。[ 414 ]根據宗教改革的標準衡量,先知西蒙·金班古(EJCSK)的耶穌基督基督教會是基督教。[ 414 ]然而,正如詹姆斯·W·費爾南德斯(James W. Fernandez)所說,僅將基督教等同於其歐洲版本是錯誤的。[ 415 ]

坦尚尼亞

在坦尚尼亞,兒童直到成年才成為社會的正式成員。成年期從青春期開始,但男性透過結婚而完全進入成年社會,女性透過生育而完全進入成人社會,從童年到成年的過渡以入會儀式為標誌。[ 417 ]對馬賽人來說,這包括男孩和女孩的割禮。[ 418 ]

安妮·瑪麗·斯通納-伊比寫道:“位於現在坦桑尼亞東南部的英國聖公會馬賽教區的入會儀式的基督教化可以說是非洲傳教基督教最著名的‘適應’實例。” [ 419 ] 長期以來,人們一直認為馬賽主教文森特·盧卡斯(Vincent Lucas,1926-1944)發起了入會儀式的基督教化,以努力適應而不是破壞非洲的文化生活,發表了一篇著名的文章「基督教對非基督教習俗的態度。[ 420 ]

入會是酋長最重要、最有聲望的職責之一,但早在「適應」成為傳教士口號之前,馬賽神職人員就利用人數大幅增加的機會,用jando la kikristo(基督教入會)取代了unyago wa lupanda(盧潘達祖先崇拜啟蒙)到1913年。

其他國家

東馬格里布是世界上最早三個基督徒佔多數的地方之一。[ 422 ]

二十世紀初,除了美國之外,肯亞舉行了貴格會規模最大的年度會議。在烏幹達,去教堂做禮拜的聖公會教徒比在英國還多。加納阿哈福被認為是比英國任何地方都更活躍的基督徒。[ 411 ]東非出現了復興,津巴布韋的「Rukwadzano」和南非的「Manyano」的婦女運動蓬勃發展。[ 423 ]約翰‧馬蘭克宗徒始於羅德西亞,現已在七個國家設有分支。[ 423 ] [註13 ]

非殖民化

正如基督教化在殖民主義中發揮了作用一樣,它也在非殖民化、推動前殖民地走向獨立方面發揮了核心作用。[ 426 ]關於基督教在帝國中的作用的信念轉變始於 20 世紀 30 年代和 40 年代的法國。[ 427 ]基督徒正在重新思考宗教與政治的關係。從 20 世紀 60 年代起,這種對神學的新理解與基督教激進主義相結合,在激勵阿爾及利亞人等原住民努力爭取獨立於外國政府方面發揮了重要作用。這反過來又影響了全球趨勢。[ 428 ]在一些殖民社會,基督教傳教士在非殖民化和後殖民基督教的發展中發揮了變革性作用,而在另一些社會,基督教傳教士的存在性質塑造了非殖民化的暴力和反對模式。[ 429 ] [ 430 ]

桑內說,在後殖民世界,基督教化必須擺脫殖民束縛。[ 407 ]馬克‧博伊爾寫道:

全球基督教化

達納·L·羅伯特 (Dana L. Robert) 寫道,世界上三分之一的人口現在是各種形式的基督徒。這些基督徒的地理範圍、文化多樣性和組織多樣性包括巴西的傳統天主教徒、津巴布韋的使徒、埃及仍然倖存的科普特基督徒、加納的新五旬節派、德國的路德派和中國的秘密家庭教會信徒。[ 4 ]

二十一世紀初,基督教在西方逐漸衰落,而在前殖民地土地上卻不斷發展。[ 404 ]桑尼說基督教已成為世界上最多元、多元、發展最快的宗教。[ 404 ]

中國

李子熙指出,歷史上,基督教一直傾向於在苦難、動亂和戰亂的地區蓬勃發展,這點從基督教在中國的現代發展中可見一斑。[ 432 ] 廣東省東北部的潮汕地區在基督教化的幫助下,從帝國時代晚期(960-1895)的分裂狀態轉變為現代企業家的世界主義狀態。 [ 432 ]本土化發生得很快,基督教化也透過家族血統網絡得以倖存,家族血統網絡的功能就像一個單一的企業單位和本土教會。[ 433 ]

基督教首先透過自我傳播和本土機構在農村地區作為草根運動發展。[ 434 ]這導致了宗教、親屬關係和領土認同的重疊,因此當社會政治秩序崩潰時,教會能夠介入。和動亂中,這是一個主要的組成部分和一個可行的公民機構」。[ 436 ]

李寫道,反基督教運動(1925-1926)和反宗教毛澤東時代(1949-1976)所表達的對基督教的敵意、「政權更迭的影響、世俗國家建設的遭遇、教會的參與」改變當地宗教和社會經濟格局的重要性,以及宗教機構的重要性”,都是中國基督教的關鍵因素。[ 436 ]中國的基督教經驗和宗教信仰存在多樣性,他們都傾向於拒絕基督教與現代中國文化不相容的觀點。[ 437 ]

參見

- 早期拜占庭帝國的反異教政策

- 基督教和其他宗教

- 基督教與暴力

- 強迫皈依基督教

- 基督教史

- 基督教關於迫害與包容的思想史

- 基督教在文明中的作用

- 基督教的傳播

- 征服者

- 十字軍東徵

- 歐洲對美洲的殖民

- 果阿宗教裁判所

- 本土化

- 使命

- 太平天國運動

- 西化

- 盎格魯撒克遜英格蘭的基督教化

- 英國基督教化

- 愛爾蘭的基督教化

- 凱爾特人的基督教化

- 羅馬(南部)法國的基督教化

- 巴伐利亞的基督教化

- 荷蘭的基督教化

- 瑞士人的基督教化

- 立陶宛的基督教化

- 法羅群島的基督教化

- 巴斯克人的基督教化

- 冰島的基督教化

- 斯堪的納維亞半島的基督教化

- 芬蘭的基督教化

- 基輔羅斯的基督教化

- 波蘭基督教化

- 保加利亞的基督教化

- 亞美尼亞的基督教化

- 果阿的基督教化

- 東加的基督教化

- 在其他宗教中

筆記

- 最早的通融是耶路撒冷議會在使徒行傳 15:1-29 中接納外邦人時所作的。教宗格列高利七世紀寫給梅里圖斯的信可以看作是另一個例子(還有許多不同意格列高利的觀點而採取「根除」做法的例子。) [ 8 ]

- Ichthys,基督教魚,俗稱耶穌魚,是早期基督教的象徵。早期基督徒使用 Ichthys 符號來表明自己是耶穌基督的追隨者,並宣告他們對基督教的承諾。 Ichthys 是古希臘文中「魚」的意思,這也解釋了為什麼這個標誌像魚。 [ 59 ]希臘文ιχθυς是音譯為「Iesous Christos Theou Yios Soter」的片語的縮寫,即「耶穌基督,上帝的兒子,救主」。與這個符號相關的基督教傳統還有其他幾個可能的連結:它指的是大眾的食物;它指的是一些使徒以前曾是漁民;或者,猶太人對「基督」一詞的發音與希伯來語中「魚」的發音類似(儘管「努納」是阿拉姆語中正常的「魚」一詞,這使得這看起來不太可能)。 [ 59 ]

- 學術界對於這是否是為了摧毀異教過去的普遍努力、簡單的實用主義,或者可能是為了保護過去的藝術和建築而存在分歧。 [ 67 ]

- 在曼雷的聖橡樹和泉水處,一個被猶太人、基督徒和異教徒所崇拜和居住的地方,文獻稱君士坦丁下令焚燒偶像,摧毀祭壇,並在原地建立一座教堂。 [ 80 ]該遺址的考古表明,君士坦丁的教堂及其附屬建築僅佔據了該地區的外圍部分,其餘部分不受阻礙。 [ 81 ]在四世紀的高盧,2.4% 的已知寺廟和宗教場所被摧毀,其中一些是被野蠻人毀壞的。[ 82 ]在非洲,昔蘭尼市有充分的證據顯示幾座寺廟被燒毀;小亞細亞產生了微弱的可能性:在希臘,唯一強而有力的候選人可能與野蠻人的攻擊有關,而不是與基督徒有關。除了塞拉皮姆神廟外,埃及在這段時期沒有發現任何經考古證實的神廟毀壞。在義大利有一個;英國的比例最高,每 40 座寺廟就有 2 座。[ 83 ]

- 許多因素同時導致了寺廟的終結,但沒有一個因素是嚴格的宗教因素。 [ 87 ]地震造成了這個時代的大部分破壞。 [ 88 ]國內衝突和外來入侵也摧毀了許多寺廟和神社。 [ 89 ]經濟也是一個因素。 [ 87 ] [ 90 ] [ 91 ]

第三和第四世紀的羅馬經濟陷入困境,傳統的多神教價格昂貴,並且依賴國家和私人精英的捐贈。[ 92 ]羅傑·S·巴格納爾 (Roger S. Bagnall) 報告說,奧古斯都之後,帝國對聖殿的財政支持明顯下降。[ 93 ]預算減少意味著所有類型的城市結構的實際衰退。

隨著古代晚期回收的做法變得普遍,這種逐漸衰敗伴隨著廢棄建築材料貿易的增加。 [ 94 ]經濟鬥爭意味著必要性推動了對異教宗教古蹟的大部分破壞和改造。[ 87 ] [ 90 ] [ 91 ]

- 只有少數基督教官員參與暴力破壞異教聖地的例子。蘇爾皮修斯·西弗勒斯(Sulpicius Severus)在他的傳記中將圖爾的馬丁描述為一位專門破壞寺廟和聖樹的人,他說“無論他在哪裡摧毀異教寺廟,他都會立即在那裡建造教堂或修道院」。 [ 95 ]人們一致認為馬丁摧毀了寺廟和神社,但書面文本和考古學之間存在差異:沒有一個歸因於馬丁的教堂可以證明在四世紀的高盧存在過。 [ 96 ]

380年代,一位東方官員(通常被認為是禁衛軍知府西內吉烏斯)利用他控制下的軍隊和僧侶隊伍摧毀了東部省份的寺廟。[ 97 ]根據艾倫‧卡梅倫的說法,這種暴力行為是非官方的,沒有得到基督教神職人員或州治安法官的支持。[ 98 ] [ 99 ]

- 當五世紀的教宗試圖譴責牧神節為「異教迷信」時,宗教學者伊莉莎白‧克拉克表示「對此充耳不聞」。 [ 106 ]根據歷史學家RA馬庫斯對事件的解讀,這標誌著基督徒對異教價值觀和習俗的殖民化。 [ 107 ]對艾倫·卡梅倫來說,混合文化,包括馬戲團、露天劇場和遊戲——沒有犧牲——一直延續到六世紀,涉及異教的世俗化,而不是基督教的侵占。 [ 108 ]

- 歷史上,學術界對君士坦丁的宗教政策有許多不同的看法。 [ 145 ]例如,雅各布·伯克哈特將君士坦丁描述為“本質上不信教”,並且僅僅利用教會來支持他的權力和野心。德雷克斷言,「對伯克哈特不合時宜的解讀的批評反應是決定性的」。 [ 146 ]根據伯克哈特的說法,成為基督徒自然就意味著不寬容,而德雷克說,這假設基督教內部信仰的一致性,而這在歷史記錄中並不存在。 [ 147 ]

布朗稱君士坦丁的皈依是「非常羅馬式的皈依」。[ 148 ]「他在一系列致命的內戰中掌權,摧毀了分裂的帝國體系,相信基督教的上帝給他帶來了勝利,因此認為上帝是宗教的正確接受者」。[ 148 ]布朗說康斯坦丁已經40多歲了,很可能是一個傳統的多神教徒,當他宣布自己是基督徒時,他是一個精明而無情的政治家。[ 149 ]

- 拉姆齊·麥克馬倫 (Ramsay MacMullen ) 在其 1984 年出版的著作《羅馬帝國基督教化:(公元 100-400 年) 》中以及 1997 年再次指出,基督徒反異教徒的暴力行為普遍存在,以及來自「嗜血」和暴力的君士坦丁(及其繼任者)的迫害),導致了四世紀羅馬帝國的基督教化。 [ 163 ] [ 164 ] 薩爾茲曼將麥克馬倫的書描述為「有爭議的」。 [ 164 ]在對該書的評論中,TD Barnes 寫道,麥克馬倫的書認為“非基督教證據比基督教證據更好、更可靠”,從異教徒的爭論中概括出來,就好像它們是無可爭議的事實一樣,完全忽略了重要的事實,並表明他對所討論的古代和現代作品的選擇具有重要的選擇性。 [ 165 ]大衛·本特利·哈特還詳細討論了麥克馬倫「粗心地濫用文本證據」。[ 166 ]施瓦茨說麥克馬倫是現代極簡主義者的一個例子。[ 167 ]施瓦茨認為極簡主義開始顯示出衰落的跡象,因為它往往低估了某些人類行為的重要性,因此做出了難以支持的假設。[ 168 ]因此,「麥克馬倫對基督教化的解釋基本上是意外和偶然事件的集合」並沒有得到廣泛的支持。[ 169 ]在高盧,關於異教與基督教暴力的一些最有影響力的文本來源涉及圖爾主教馬丁(約 371 – 397 年),這位潘諾尼亞前士兵「在歷史記錄中被認為是高盧的激進皈依者」 。[ 170 ]這些文本甚至被古代批評家批評為缺乏歷史真實性,但它們對於闡明四世紀末高盧的暴力觀點仍然有用。[ 171 ]專門攻擊異教徒的資料部分是有限的,它們都圍繞著馬丁利用他的神奇力量推翻異教聖地和偶像,但從未威脅或傷害人們。[ 172 ]薩爾茲曼總結道:「馬丁的干預措施沒有導致任何高盧人、異教徒或基督徒的死亡。即使有人懷疑這些事件的確切真實性,馬丁更喜歡非暴力皈依技術的說法也充分說明了高盧皈依的規範。[ 173 ]考古學家戴維·里格斯 (David Riggs) 寫道,來自北非 的證據揭示了對宗教多元化的寬容和傳統異教的活力,遠多於它顯示的任何形式的宗教暴力或脅迫:“說服,例如基督教護教學的傳播,似乎發揮了作用在「基督教的最終勝利」中所起的作用比之前所設想的更為關鍵。[ 174 ] [ 175 ]

雷蒙德·範·達姆 (Raymond Van Dam) 表示,「強調衝突的方法無法解釋像基督教這樣的新邪教最初的吸引力,更重要的是解釋它的持久性」。[ 176 ]在二十一世紀,這種早期基督教化的模式已經被邊緣化。[ 177 ]

- 直到那時才發現了隨葬品,這當然不是基督教的習俗;參見: Padberg (1998),第 14 頁。 59

- 歷史學家伊沃·斯特凡(Ivo Štefan)斷言,總的來說,波希米亞、波蘭和匈牙利接受基督教並不是因為外部壓力或暴力所迫。 [ 32 ]

- 匈牙利歷史學家拉斯洛·韋斯普雷米(László Veszprémy) 寫道:「到11 世紀末,匈牙利的擴張已經佔領了克羅埃西亞,這個國家受到威尼斯和拜占庭帝國的覬覦,並且已經接受了拉丁基督教信仰。 [ 287 ]

- 與所有先前的文化一樣,非洲的基督教也受到非洲當地文化的影響,正如非洲當地文化吸收了基督教的某些方面一樣。 [ 424 ]教會是「正統」還是「融合」並不是一個學術問題,但它仍然是試圖記錄非洲宗教變遷歷史的人類學家所關心的問題。 [ 424 ]伊西切寫道,宗教史關注“宗教的核心:信仰、儀式和宗教團體”,同時仍然認識到宗教對當代世界歷史至關重要。 [ 425 ]

參考

- Lim 2012,p。 497.

- 巴特勒 1990 年,第 17 頁。 18.

- 普盧默 2005 年,第 17 頁。 33.

- 2009 年,第 141.

- 阿布拉菲亞 2017 年,第 17 頁。 xi.

- 尼利 2020 年,第 14 頁。 4.

- 尼利 2020 年,第 17 頁5.

- 尼利 2020 年,第 14 頁。 6.

- 布羅姆利 1993 年,第 17 頁。抽象的。

- Neely 2020,第 6-7 頁。

- 尼利 2020 年,第 17 頁7.

- Hanigan 1983,第 25-26 頁。

- Neely 2020,p。 8.

- 尼利 2020 年,第 17 頁9.

- Ojewunmi 和 Amodu 2021,第 11 頁。簡介..

- 凱悅 1970 年,第 94-96 頁。

- Neely 2020,第 8-9 頁。

- Hanigan 1983,第 25, 28–29 頁。

- Hanigan 1983,摘要頁,25-28。

- 阿洛特 1974 年,第 17 頁。 72.

- 布朗 1963 年,第 107-116 頁。

- ,p。302.

- Lim 2012,p。 498.

- 布朗 1963 年,第 17 頁。 286.

- Sáry 2019,第 72–74, 77 頁。

- Hebblewhite 2020,第 8 章; 82.

- Kaldellis 2012,第 14 頁。 3.

- Irmscher 1988,p。 166.

- 沙夫 1955 年,第 103-104 頁。

- Lichtenberger & Raja 2018,第 85-98 頁。

- García-Arenal 和 Glazer-Eytan 2019,第 5-6 頁。

- Štefan 2022,p。 101.

- Fonnesberg-Schmidt 2007,p。 24.

- 吉爾曼 2003 年,第 125–127 頁。

- 諾瓦克 2001 年,第 302-303 頁。

- 麥金尼恩 2001 年,第 17 頁。 2.

- 麥科馬克 1997 年,第 17 頁。 655.

- McKinion 2001,第 5-6 頁。

- 詹森 2012 年,第 19 頁。 371.

- 沙夫 1882 年,第 17 頁。 469.

- 沙夫 1882 年,第 17 頁。 470.

- 麥金尼恩 2001 年,第 17 頁。 5.

- Baldovin 2000,p。 583.

- 阿姆斯壯 2007 年,第 13-15 頁。

- 鮑爾多文 2000 年,第 17 頁。 584.

- Alfsvåg 2022,第 14 頁。 1.

- 格雷戈里 1986 年,第 14 頁。 234.

- Shorter 2006,第 11-12 頁。

- 羅伯特 2009 年,第 17 頁。 177.

- Bokenkotter 2007 年,第 17 頁。 18.

- 普拉埃特 1992-1993,第 17 頁。 108.

- Boatwright、Gargola 和 Talbert 2004 年,第 14 頁。 426.

- 勞辛 1995 年,第 17 頁。 229.

- Scourfield 2007,第 18、20-22 頁。

- 古迪納夫 1962 年,第 17 頁。 138.

- 特斯塔 1998 年,第 17 頁。 80.

- 特斯塔 1998 年,第 17 頁。 82.

- 古迪納夫 1962 年,第 17 頁。 125.

- 仙童 2021 年。

- 福布斯 2008 年,第 17 頁30.

- Salzman 2002,第 200-219 頁。

- Kloft 2010,p。 25.

- 阿布魯齊,2018 年,第 14 頁。 24.

- 亞辛 2005 年,第 17 頁。 433.

- 海勒曼 2009 年,第 17 頁。 6.

- 漢森 1978 年,第 17 頁。 257.

- Schuddeboom 2017,第 166–167、177 頁。

- Schuddeboom 2017,第 181–182 頁。

- Lavan 2011,第 xx–xxvi 頁。

- Lavan 和 Mulryan 2011,第 14 頁。 xxxix。

- 馬庫斯 1990 年,第 17 頁。 142.

- Schuddeboom 2017,第 169 頁。

- Schuddeboom 2017,第 14 頁。 179.

- 維默 1994 年,第 14 頁。 523.

- 洛斯利 2012 年,第 17 頁。 3.

- 貝利斯 2004 年,第 11 頁。 30.

- 布拉德伯里 1994 年,第 17 頁。 132.

- 布拉德伯里 1994 年,第 17 頁。 123.

- Lavan & Mulryan 2011,第 xxvii、xxiv 頁。

- 布拉德伯里 1994 年,第 17 頁。 131.

- 貝利斯 2004 年,第 17 頁。 31.

- 拉萬 2011 年,第 165–181 頁。

- 拉萬 2011 年,第 17 頁。二十五.

- Trombley 1995a,第 166–168、335–336 頁。

- Trombley 2001,第 246-282 頁。

- 貝利斯 2004 年,第 17 頁。 110.

- Leone 2013,p。 82.

- 萊昂內 2013 年,第 19 頁。 28.

- Lavan 和 Mulryan 2011,第 14 頁。二十六.

- 布拉德伯里 1995 年,第 14 頁。 353.

- 布朗 2003 年,p。 60.

- 瓊斯 1986 年,第 8–10, 13, 735 頁。

- Bagnall 2021,頁261-269。

- 萊昂內 2013 年,第 19 頁。 2.

- 西弗勒斯 – 維塔.

- Lavan 和 Mulryan 2011,第 14 頁。 178.

- 哈斯 2002 年,第 160–162 頁。

- 卡梅倫 2011 年,第 17 頁。 799.

- Salzman 2006,第 284–285 頁。

- Brown 1998,第 649–652 頁。

- 布朗 1998 年,第 14 頁。 650.

- 貝利斯 2004 年,第 39、40 頁。

- Lavan 和 Mulryan 2011,第 14 頁。 303.

- Lim 2012,第 497–498 頁。

- Brown 1998,第 652–653 頁。

- 克拉克 1992 年,第 543-546 頁。

- 馬庫斯 1990,第 141–142 頁。

- 卡梅倫 2011 年,第 8-10 頁。

- 2009,p 213.

- 韋伯斯特 1917 年,第 17 頁。 32.

- 韋伯斯特 1917 年,第 33-34 頁。

- Bede 2008,第 1 卷第 30 章。

- 韋伯斯特 1917 年,第 17 頁。 36.

- 農夫 1995 年,第 17 頁。 26.

- 哈尼 2017 年,第 17 頁。 104.

- 哈尼 2017 年,第 120、121 頁。

- 格雷戈里 1986 年,第 14 頁。 233.

- 伍德和阿姆斯壯 2007 年,第 17 頁。 34.

- 哈尼 2017 年,第 17 頁。 107.

- 弗萊徹 1999 年,第 17 頁。 254.

- 韋斯頓 1942 年,第 17 頁。 26.

- 哈尼 2017 年,第 119-121 頁。

- 威利博爾德 1916 年,第 63-64 頁。

- Hardt 2001,第 219-232 頁。

- Dean 2015,第 15-16 頁。

- 迪恩 2015 年,第 17 頁。 16.

- Dean 2015,第 16-17 頁。

- 索倫森 1990 年,第 17 頁。 394.

- Sørensen 1990,第 395–397 頁。

- 索倫森 1990 年,第 17 頁。 400。

- Sørensen 1990,第 400、402 頁。

- Sørensen 1990,第 400–401 頁。

- 索倫森 1990 年,第 17 頁。 401.

- 斯特澤爾奇克 1987 年,第 11 頁。 60.

- 朗西曼 2004 年,第 17 頁。 6.

- 領子 2013 年,第 17 頁6.

- 福塞克等人 2018 年。

- 領 2013 年,第 6、36、39 頁。

- 領子 2013 年,第 17 頁325.

- 哈內特 2017 年,第 200、217 頁。

- 霍普金斯 1998 年,第 14 頁。 193.

- 朗西曼 2004 年,第 17 頁。 3.

- 朗西曼 2004 年,第 17 頁。 4.

- Siecienski 2017,p。 3.

- 德雷克 1995 年,第 2, 15 頁。

- 德雷克 1995 年,第 1、2 頁。

- 德雷克 1995 年,第 17 頁。 3.

- 布朗 2012 年,第 14 頁。 61.

- 布朗 2012 年,第 60-61 頁。

- Drake 1995,第 7-9 頁。

- 布拉德伯里 1994 年,第 122-126 頁。

- 萊特哈特 2010 年,第 17 頁。 304.

- 布朗 2003 年,p。 74.

- 湯普森 2005 年,第 87、93 頁。

- 德雷克 1995 年,第 3、7 頁。

- 貝利斯 2004 年,第 17 頁。 243.

- 南方 2015 年,第 455–457 頁。

- Lim 2012,第 499–500 頁。

- 放養 2000 年,第 19 頁。 135 fn.68。

- García-Arenal 和 Glazer-Eytan 2019,p。 19.

- Salzman 2006,第 268-269 頁。

- 馬可斯 2013 年,第 1-16 頁。

- MacMullen 1984,第 46-50 頁。

- Salzman 2006,p。 265.

- 巴恩斯 1985 年,第 17 頁。 496.

- 哈特 2009 年,第 148-152 頁。

- Schwartz 2005,第 150–151 頁。

- 施瓦茨 2005 年,第 17 頁。 152.

- Schwartz 2005,第 150–152 頁。

- Salzman 2006,第 278-279 頁。

- 薩爾茲曼 2006 年,第 17 頁。 279.

- 薩爾茲曼 2006 年,第 17 頁。 280.

- 薩爾茲曼 2006 年,第 17 頁。 282.

- 里格斯 2006 年,第 297、308 頁。

- Salzman、Sághy 和 Testa 2016,第 14 頁。 2.

- 範·達姆 1985 年,第 11 頁。 2.

- 斯考菲爾德 2007 年,第 2-4 頁。

- 布拉德伯里 1995 年,第 331、346 頁。

- Digeser 2000,第 168–169 頁。

- 湯普森 2005 年,第 14 頁。 93.

- 布拉德伯里 1995 年,第 345–356 頁。

- 馬爾科姆 1998 年,第 36-38 頁。

- Fischer 和 Schmitt 2022,第 14 頁。 16.

- Demiraj 2002,第 36-37 頁。

- Fischer & Schmitt 2022,第 14 頁25.

- 德米拉吉 2002 年,第 17 頁。 26.

- 德米拉吉 2011 年,第 17 頁。 63.

- Demiraj 2011,第 63-64 頁,第 70 頁。

- 德米拉吉 2011 年,第 17 頁。 64.

- 德米拉吉 2011 年,第 17 頁。 71.

- 艾爾西 2003 年,第 17 頁。 3.

- 拉梅特 1989 年,第 17 頁。 381.

- 諾里斯 1993 年,第 17 頁。 34.

- Elsie 2001a,第 vii–viii 頁。

- 諾里斯 1993 年,第 17 頁。 34;Qafleshi 2011,第 43-71 頁; Hykolli 與 Krasniqi 2020,第 14 頁78

- 塔里法 2008 年,第 17 頁。 11.

- 蒂爾塔 2004 年,第 17 頁。 250.

- Qafleshi 2011,p。 49.

- 克拉克 2011 年,第 1-4 頁。

- 庫薩克 1998 年,第 17 頁。 56 fn.50。

- 庫薩克 1998 年,第 17 頁。 35.

- 庫薩克 1998 年,第 17 頁。 37.

- 庫薩克 1998 年,第 78、101 頁。

- 弗萊徹 1999 年,第 236-238 頁。

- 倫斯基 1995 年,第 14 頁。 55.

- 羅伊 1980 年,第 17 頁。 101.

- Lund 2022,p。 113.

- 布朗 2003 年,第 17 頁。 137.

- Danuta 1998,第 29-57 頁。

- 帕德伯格 1998 年,第 17 頁。 48.

- 帕德伯格 1998 年,第 45–48 頁,第 53 頁。

- Riché 1993,第 14 頁。 87.

- Riché 1993,第 105、161 頁。

- 巴貝羅 2004 年,第 17 頁。 46.

- Riché 1993,第 14 頁。 299.

- 保羅 2016 年,第 17 頁。 60.

- 伊爾姆舍爾 1988 年,第 17 頁。 165.

- 阿納斯托斯 1967 年,第 13-41 頁。

- Kaldellis 2012,第 1-3 頁。

- 卡德里斯 2012 年,第 17 頁。 2.

- 斯特恩 1998 年,第 17 頁。 151.

- 曼西 1762,p。 970B。

- 哈尼 2017 年,第 14 頁。 103.

- 海利 2002 年,第 17 頁。 96.

- 哈尼 2017 年,第 14 頁。 117.

- 托馬斯 1981 年,第 17 頁。 34.

- 托馬斯 1997 年,第 17 頁。 506–507。

- Adomen of Iona 1995,第 30-33 頁。

- Higham 與 Ryan 2013,第 14 頁。 124.

- Kirby 2000,第 35-37 頁。

- Higham 1997,第 102–103 頁。

- Mayr-Harting 1991,第 66-67 頁。

- Sellar 1907,第 3 冊,第 22 章。

- 海厄姆 1997 年,第 17 頁。 238.

- 泰勒 2007 年,第 157-160 頁。

- Higham 與 Ryan 2013,第 164–165 頁。

- Kirby 2000,第 120–121 頁。

- Sellar 1907,第 4 冊,第 16 章。

- 艾布拉姆斯 2000 年,第 19 頁。 139.

- 艾布拉姆斯 2016 年,第 32-41 頁。

- Pluskowski 2011,第 772–773 頁。

- Higham 與 Ryan 2013,第 14 頁。 159.

- Sanmark 2004,第 150–151 頁。

- 米尼 2004 年,第 462-478 頁。

- Jolly 1996,第 7-11 頁。

- 麥金內爾 2021。

- 斯考菲爾德 2007 年,第 14 頁。 4.

- 巴特勒 1919 年,第 4頁,第 8-10 頁。

- Koenig、King & Carson 2012,頁 22-24。

- 門羅 1909 年,第 17 頁。 253.

- 格雷戈里 1986 年,第 17 頁。 235–236。

- 薩拉迪 2011 年,第 261-309 頁。

- 格雷戈里 1986 年,第 17 頁。 241.

- Hakobyan 2021,第 71-81 頁。

- Seibt 2002,第 17 頁。抽象的。

- Hakobyan 2021,第 14 頁。 71.

- 科漢 2005 年,第 17 頁。 333.

- Aleksidze 2018,第 14 頁。 138.

- Aleksidze 2018,p。 135.

- 湯姆森 1988 年,第 17 頁。 35.

- 湯姆森 1988 年,第 14 頁。 45.

- 拉普 2007 年,第 17 頁。 138.

- Aleksidze 2018,第 135–136 頁。

- 霍恩 1998 年,第 17 頁。 262.

- 布麗塔 2020 年,第 17 頁252.

- 巴頓 2009 年,第 17 頁。 6、7。

- 巴頓 2009 年,第 17 頁。 11.

- 巴頓 2009 年,第 14 頁。 12.

- 巴頓 2009 年,第 13-14 頁。

- 戈什 2016 年,第 17 頁。 116.

- Bouchier 1914,第 17 頁。 58.

- Bouchier 1914,第 58-59 頁。

- García-Arenal 和 Glazer-Eytan 2019,第 5-6 頁,第 15 頁。

- 伊凡尼奇 2016 年,第 126、129 頁。

- 伊凡尼奇 2016 年,第 17 頁127.

- Schaff nd,第 161-162 頁。

- Ziemann 2021,第 331–332 頁。

- 克蘭普頓 2005 年,第 9–10、11 頁。

- 克蘭普頓 2005 年,第 13-14 頁。

- 克蘭普頓 2005 年,第 14-16 頁。

- 齊曼 2021 年,第 11 頁。 332.

- Radić 2010,p。 232.

- 拉斯特科 nd .

- 弗拉斯托 1970 年,第 17 頁。 208.

- 波波夫斯基 2017 年,第 17 頁。沒有可用的。

- Antoljak 1994,第 11 頁。 43.

- 維斯普雷米 2001 年,第 14 頁。 83.

- 弗里斯 2017 .

- 伊凡尼奇 2016 年,第 124–125 頁。

- 戈德堡 2006 年,第 16 頁,83–84。

- 伊凡尼奇 2016 年,第 14 頁。 128.

- 伊凡尼奇 2016 年,第 14 頁。 129.

- de Bérier & Domingo 2022,第 11 頁。 3.

- Bukowska 2012,p。 467.

- Berend、Urbańczyk 和 Wiszewski 2013 年,第 11 頁。 130.

- 史蒂芬森 2000 年,第 17 頁。 40.

- 莫拉夫西克 1947 年,第 17 頁。 141.

- 傑斯蒂斯 1997 年,第 17 頁。 57.

- Sedlar 1995,第 1119–1120 頁。

- Sisa 1995,第 169–170 頁。

- Veszprémy 2001,第 86-87 頁。

- Sanmark 2004,第 14、15 頁。

- Sanmark 2004,第 15、21 頁。

- 哈默 1946 年,第 17 頁。 122.

- 桑馬克 2004 年,第 14 頁。 22.

- 布朗 2012 年,第 17 頁。 473.

- 墨菲 2014 年,第 17 頁。 542.

- 溫羅斯 2012 年,第 17 頁。抽象的。

- 桑馬克 2004 年,第 14 頁。 14.

- 布林克 2004 年,第 17 頁。十六.

- 流行 2009 年,第 14 頁252.

- 流行 2009 年,第 11 頁。 251.

- 流行 2009 年,第 11 頁。 249.

- 流行音樂 2009 年,第 17 頁253.

- Fonnesberg-Schmidt 2007,第 11 頁。 23.

- Mazeika 2017,p。抽象的。

- Lilienfeld 2022。

- Firlej 2021–2022,第 120、121、133 頁。

- Fonnesberg-Schmidt 2007,第 11 頁。 23、64-65。

- Fonnesberg-Schmidt 2007,第 11 頁。 65.

- 克里斯蒂安森 1997 年,第 17 頁。 71.

- Fonnesberg-Schmidt 2009,第 11 頁。 119.

- 克里斯蒂安森 1997 年,第 17 頁。 287.

- Hunyadi 和 Laszlovszky 2001,第 11 頁。 606.

- Fonnesberg-Schmidt 2007,第 65, 75–77 頁。

- Fonnesberg-Schmidt 2007,第 23-24 頁,第 33 頁。

- Dragnea 2020,第 5-7 頁。

- Fonnesberg-Schmidt 2007,第 23-24 頁。

- 多林格 1999 年,第 17 頁。 34.

- 福斯特羅伊特 1938 年,第 17 頁。 9.

- Wyrwińska 2022,第 48-63 頁。

- Wyrwińska 2022,第 3-4 頁。

- Štefan 2022,第 14 頁。 103.

- Štefan 2022,p。 111.

- Štefan 2022,第 14 頁。 101、112。

- Poppe 1991,p 15.

- 波普 1991 年,第 14 頁。 12.

- Štefan 2022,第 14 頁。 113.

- Štefan 2022,第 14 頁。 112.

- 波普 1991 年,第 17 頁。 14.

- 巴頓 2009 年,第 17 頁。十七.

- 馬林-古茲曼 1992 年,第 17 頁。 287.

- Boyd, Carolyn P.「第二次科瓦東加戰役:現代西班牙的紀念政治」。歷史與記憶,卷。 14、沒有。 1-2,2002 年,第 12 頁。 37、JSTOR, https://doi.org/10.2979/his.2002.14.1-2.37。瀏覽日期:2023 年 8 月 26 日。

- Cook Jr、Weston F. 和安德烈斯·貝爾納德斯。 「大砲征服納斯里德西班牙和收復失地運動的結束」。十字軍、傭兵與大砲:地中海沿岸社會的中世紀戰爭 13 (2003):253。

- 羅林斯 2006 年,第 1-2 頁。

- 馬修 2018 年,第 52-53 頁。

- 卡薩諾瓦 1994 年,第 17 頁。 75.

- 馬修斯和普拉特 1992 年,第 17 頁。 304.

- 諾厄爾、馬格多夫和韋伯斯特 2022 年。

- 羅賓遜 1952 年,第 17 頁。 152.

- Sanneh 2007,第 134–137 頁。

- 桑尼 2007 年,第 17 頁。 135.

- 桑尼 2007 年,第 17 頁。 271.

- 岡薩雷斯 2010 年,第 19 頁。 418.

- de Juan 和 Pierskalla 2017,第 14 頁。殖民幹預時期的狀況。

- de Juan 和 Pierskalla 2017,第 14 頁。殖民遺產與經濟發展。

- 普林格爾,希瑟。「歐洲人如何將疾病帶到新世界」。科學新聞。科學。檢索日期:2023 年8 月 7 日。

- 施特勞斯等人。 2005 年,第 230、454 頁。

- 程 1999,第 17 頁。 205.

- 摩根 2007 年,第 17 頁。 3.

- 摩根 2007 年,第 17 頁。 2.

- 桑尼 2007 年,第 17 頁。 218.

- Paiva 2017,第 568、585 頁。

- 派瓦 2017 年,第 17 頁566.

- Paiva 2017,第 567–568 頁。

- Paiva 2017,第 588、591 頁。

- 伍茲 2012 年,第 17 頁。 135.

- Spliesgart 2007,第 14 頁。 287.

- 伍茲 2012 年,第 17 頁。 137.

- Johansen 2005,第 109-110 頁。

- 摩根 2007 年,第 3-4 頁。

- 卡斯塔涅達 1993 年,第 17 頁。 15.

- 卡斯塔涅達 1993 年,第 17 頁。 19.

- Castañeda 1993,第 23-26 頁。

- Castañeda 1993,第 28-29 頁。

- 貝爾梅蘇斯 2013 年,第 17 頁。 6.

- Belmessous 2013,第 2-5 頁。

- 普里斯特利 2018 年,第 11 頁。 192.

- Burrows 1986,第 14 頁。抽象的。

- Belmessous 2013,第 1-2 頁。

- 韋塞林 2015 年,第 17 頁。 201.

- Oostindie 2008,第 11 頁。 8.

- 範羅蘇姆 2020,第 17 頁抽象的。

- Rogozinski 2000,第213-214頁。

- 巴克和洛曼 nd。

- 大英百科全書和大英帝國 2023。

- 羅賓遜 1952 年,第 152-168 頁。

- Schacter 2011,p。 2.

- 沙克特 2011 年,第 17 頁。 5.

- 沙克特 2011 年,第 17 頁。 3.

- 諾爾 1992 年,p。 188.

- 諾爾 1992 年,第 188-190 頁。

- Eder 和 Reyhner 2017,第 14 頁。 6.

- 麥克勞林 1984 年,第 14 頁。抽象的。

- Eder 和 Reyhner 2017,第 14 頁。 3.

- 諾爾 1992 年,第 17 頁。 185.

- 海德里克 2012 年,第 17 頁。 2.

- 韋塞林 2015 年,第 17 頁。 x。

- de Juan 和 Pierskalla 2017,第 14 頁。簡介/殖民幹預時期的狀況。

- de Juan & Pierskalla 2017,第 159–162 頁。

- de Juan 和 Pierskalla 2017,第 161–162 頁。

- de Juan 和 Pierskalla 2017,第 14 頁。 161.

- 岡薩雷斯 2010 年,第 19 頁。 302.

- Sanneh 2007,p。 xx。

- Sanneh 和 McClymond 2016,第 11 頁。 265.

- Sanneh 和 McClymond 2016,第 11 頁。 279.

- Sanneh 2007,p。 285.

- 伊西切 1995 年,第 17 頁。 9.

- Sanneh 2007,第 xx–xxii 頁。

- “2022 年非洲宗教”。尋找簡單人口等。皮尤研究中心。 2022 年 10 月 26 日。檢索日期:2023 年2 月 4 日。

- Isichei 1995,p。 1.

- 費爾南德斯 1979 年,第 284、285 頁。

- 費爾南德斯 1979 年,第 285–286 頁。

- 費爾南德斯 1979 年,第 14 頁。 286.

- 費爾南德斯 1979 年,第 17 頁。 287.

- 費爾南德斯 1979 年,第 17 頁。 291.

- Bürki 1977 年,第 17 頁。 201.

- “馬賽儀式與儀式”。馬賽人協會。檢索日期:2023 年8 月 15 日。

- Stoner-Eby 2008,p。 171.

- Stoner-Eby 2008,第 171–173 頁。

- Stoner-Eby 2008,p。 174.

- Isichei 1995,第 1-2 頁。

- Isichei 1995,p。 2.

- Isichei 1995,p。 7.

- Isichei 1995,第 7、9 頁。

- 方丹 2016 年,第 17 頁。 6.

- 方丹 2016 年,第 17 頁。 6-7。

- 方丹 2016 年,第 7-8 頁。

- 卡魯 2000 年,第 2–5、25–27 頁。

- 方丹 2016 年,第 17 頁。 8.

- 博伊爾 2010 年,第 17 頁。抽象的。

- Lee 2018,p。 1.

- 李 2018,第 3、5、9 頁。

- 李 2018,第 17 頁。 6.

- 李 2018,第 6、8、9 頁。

- Lee 2018,p。 8.

- 李 2018,第 17 頁。 12.

參考書目

- 艾布拉姆斯,萊斯利(2016)。“丹麥法的轉變”。維京人與丹麥法:1997 年 8 月 21 日至 30 日在諾丁漢和約克舉行的第十三屆維京人大會會議記錄中的精選論文(重印版)。牛津哈佛敦:Oxbow 書籍。第31–44頁 。 9781785704536。JSTOR j.ctt1kw29nj.7。

- 艾布拉姆斯,萊斯利(2000)。 「轉變與同化」。接觸的文化:九世紀和十世紀斯堪的納維亞在英格蘭的定居。蒂爾豪特,比利時:Brepols。國際標準書號 2503509789。

- 威廉·阿布魯齊(2018)。密特拉教和基督教。DOI:10.13140/RG.2.2.36486.52804。

- 大衛‧阿布拉菲亞 (2017) [2002]。 「介紹」。在阿布拉菲亞,大衛;貝倫德,諾拉‧貝倫德(編)。中世紀前沿:概念與實踐。勞特利奇·泰勒和弗朗西斯集團。國際標準書號 978-1-351-91858-9。**書有:0-7546-0522-1

- 愛奧那的阿多門 (1995)。理查夏普(編)。聖科倫巴的一生。英國企鵝。國際標準書號 978-0-14190-741-3。

- 阿列克西澤、尼可洛茲 (2018)。 「7:高加索:阿爾巴尼亞、亞美尼亞和喬治亞」。在洛斯爾,約瑟夫;貝克-布萊恩,尼古拉斯J.(編輯)。古代晚期宗教的伴侶。約翰威利父子。國際標準書號 978-1-118-96810-9。

- 阿爾夫斯沃格,K. (2022)。 「堅振在基督教入門中的作用」。青年與神學雜誌。1 ( 2 ) :251–270 。高密度脂蛋白:11250/3051856。S2CID 252339347。

- 史蒂芬·阿洛特 (1974)。約克的阿爾昆,約公元 732 年至 804 年:他的生平和信件。威廉賽申斯有限公司。國際標準書號 978-0-900-65721-4。

- 阿納斯托斯,米爾頓(1967)。「米蘭法令(313):對其傳統作者身分和名稱的辯護」。拜占庭研究評論。25 (1):13-41。

- 安托利亞克‧斯捷潘 (1994)。Pregled hrvatske povijesti(第二版)。奧比斯。國際標準書號 978-953-6044-01-6。

- 約翰·H·阿姆斯壯 (2007)。了解聖餐的四種觀點。宗德萬。第13–15頁 。 978-0-310-26268-8。

- 羅傑‧S‧巴格納爾 (2021)。古代晚期的埃及(插圖,重印版)。普林斯頓大學出版社。國際標準書號 978-1-4008-2116-7。

- 鮑爾多文,JF (2000)。 「聖體聖事的慶祝:儀式的起源及其解釋的發展(書評)」。神學研究 [sl] 61 (3): 583. doi : 10.1177/004056390006100330。S2CID 220492390。

- 亞歷山德羅·巴貝羅 (2004)。查理曼大帝:大陸之父。加州大學出版社。國際標準書號 978-0-520-23943-2。

- 巴克,亞當;艾瑪·巴特爾·洛曼(nd)。“定居者殖民主義”。全球社會理論。檢索日期:2023 年1 月 22 日。

- 巴恩斯,TD(1985)。「R. Macmullen 對公元 100-400 年羅馬帝國基督教化的回顧」。Echos du Monde Classique:古典觀點。29(3):495-496。

- 西蒙巴頓(2009)。西班牙史(第二版,修訂版)。布魯姆斯伯里出版社。國際標準書號 978-1-137-01347-7。

- 理查德貝利斯 (2004)。省西里西亞和寺廟改建的考古學。牛津:Archaeopress。國際標準書號 978-1-84171-634-3。

- 貝德(2008)[1843]。尊者全集:教會史。卷。 3. 約翰‧艾倫‧賈爾斯譯。哈佛大學。

- 貝爾梅蘇斯,薩利哈 (2013)。同化與帝國:法國與英國殖民地的統一,1541-1954。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-957916-7。

- 貝倫德、諾拉;烏爾班奇克、普熱梅斯瓦夫;維謝夫斯基,普熱梅斯瓦夫 (2013)。中世紀中期的中歐:波西米亞、匈牙利和波蘭,c。 900-c。 1300。紐約:劍橋大學出版社。國際標準書號 978-0-521-78156-5。

- 船匠,瑪麗·塔利亞費羅;丹尼爾·J·加爾戈拉;理查德·約翰·亞歷山大·塔爾伯特 (2004)。羅馬人:從村莊到帝國。牛津:牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-511875-9。

- 埃德蒙·斯賓塞·布奇耶 (1914)。羅馬帝國統治下的西班牙。 BH 布萊克威爾.國際標準書號 978-1-54849-828-3。

- 托馬斯·博肯科特 (2007)。天主教簡明歷史(修訂版)。紐約:皇冠出版集團。國際標準書號 978-0-307-42348-1。

- 馬克·博伊爾(2010)。 「超越『受壓迫生物的嘆息』:對基督教對建立和平西方的貢獻進行批判性地理學調查」。美國地理學家協會年鑑。100 ( 3 ):678–94。 JSTOR 40863555。S2CID 55367128。

- 斯科特·布拉德伯里 (1995)。 「朱利安的異教復興與血祭的衰落」。鳳凰。49(4 ):331–56。 JSTOR 1088885。

- 斯科特·布拉德伯里 (1994)。 「君士坦丁與四世紀的反異教立法問題」。古典語言學。89(2 ):120–139。 S2CID 159997492。

- 斯特凡·布林克(2004)。 「斯堪的納維亞半島基督教化和早期教會組織的新視角」。斯堪的納維亞半島和歐洲 800-1350:接觸、衝突與共存。獨立學區。第163–175頁 。 978-2-503-51085-9。

- 布麗塔安東內拉 (2020)。 「以聖徒傳為重點的衣索比亞-厄立特里亞基督教文學流派」。在凱利,薩曼莎(編輯)。中世紀埃塞俄比亞和厄立特里亞的伴侶。布里爾。第252–281頁 。 978-90-04-41943-8。

- 「大英帝國」。大英帝國|歷史、國家、地圖、規模與事實 |大英百科全書。大英百科全書。 2023 年 1 月 5 日。檢索日期:2023 年1 月 23 日。

- 邁倫‧布羅姆利 (1993)。 「基督教的脈絡化與語言的基督教化:巴布亞紐幾內亞高地的案例研究」。國際傳教研究公報。17(2)。號碼:10.1177/239693939301700219。S2CID 220489324。

- 彼得·布朗(1998)。 「基督教化與宗教衝突」。在艾薇兒·卡梅倫;彼得‧加恩西(編)。劍橋古代史 XIII:晚期帝國,公元 337-425 年。劍橋大學出版社。第632–664頁 。 978-0-521-30200-5。

- 布朗,P.(1963)。 「聖奧古斯丁對宗教強制的態度」。羅馬研究雜誌。54(1–2 ):107–116。 JSTOR 298656。S2CID 162757247。

- 彼得·布朗(2003)。西方基督教世界的崛起:勝利與多元性,西元 200-1000 年(第二版)。馬薩諸塞州莫爾登:布萊克威爾出版社。國際標準書號 978-0-631-22137-1。

- 彼得·布朗(2012)。針眼:財富、羅馬的衰落和西方基督教的形成,公元 350-550 年。普林斯頓大學出版社。國際標準書號 978-0-691-15290-5。

- 阿內塔·布考斯卡 (2012)。 「波蘭基督教的起源。教會考古學的實際研究」。歐洲的基督教:考古學中的考古學、考古學與統一性。施內爾和施泰納。第 449–468頁 。

- 布魯諾·布爾基 (1977)。 「非洲的傳統啟蒙」。禮拜研究室。12(4 ):201-206 。 S2CID 188624108。

- 馬修·伯羅斯 (1986)。」「文明使命」:法國在中東的文化政策,1860-1914」。歷史雜誌。29 ( 1): 109-135。doi:10.1017 /S0018246X00018641。S2CID 154801621。

- 卡斯伯特‧巴特勒 (1919)。本篤會 Monachism:本篤會生活與規則研究。紐約:Longmans、Green and Company。

- 喬恩·巴特勒 (1990)。淹沒在信仰之海:美國人民基督教化(插圖、修訂、重印版)。哈佛大學出版社。國際標準書號 978-0-674-05601-5。

- 卡梅倫,艾倫(2011)。羅馬最後的異教徒。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-974727-6。

- 何塞·卡薩諾瓦 (1994)。現代世界的公共宗教。芝加哥:芝加哥大學出版社。國際標準書號 978-0-226-09535-6。

- 安東尼亞·卡斯塔涅達 (1993)。 「二:征服政治與政策中的性暴力」。在德拉托雷,阿德拉; Pesquera,Beatriz M.(編輯)。用我們的雙手建造:奇卡納研究的新方向。加州大學出版社。國際標準書號 978-0-520-07090-5。

- 鄭苗冰 (1999)。澳門文化劍鋒。香港大學出版社。國際標準書號 978-962-209-486-4。

- 埃里克·克里斯蒂安森 (1997)。北方十字軍東徵。倫敦:企鵝圖書。國際標準書號 978-0-14-026653-5。

- 伊麗莎白克拉克 (1992)。 「古代基督教的終結」。古代哲學。12(2):543–546 。

- 吉莉安克拉克 (2011)。 《奧古斯丁與仁慈的野蠻人》。在馬西森,拉爾夫·W.;達努塔·尚澤(編輯)。羅馬人、野蠻人與羅馬世界的轉變:古代晚期的文化互動與認同的創造(圖解版)。阿什蓋特出版有限公司,第 1–4頁。 978-0-7546-6814-5。

- 薩拉·科漢(2005)。「亞美尼亞種族滅絕簡史」 (PDF)。社會教育。69(6):333-337。

- 安娜·領(2013)。羅馬帝國的宗教網絡(插圖,重印版)。劍橋大學出版社。國際標準書號 978-1-107-04344-2。

- 克蘭普頓,R.J (2005)。保加利亞簡明歷史(第二版)。劍橋大學出版社。國際標準書號 978-0-521-85085-8。

- 卡羅爾·M·庫薩克(1998)。日耳曼民族的皈依(重印版)。 A&C 黑色。國際標準書號 978-0-304-70155-1。

- 尚澤·達努塔(1998 年 3 月)。 「約會克洛維洗禮:維也納主教與圖爾主教」。中世紀早期的歐洲。7 ( 1 ):29–57。 S2CID 161819012。

- 迪恩·西德尼·E. (2015)。 「攻陷伊爾明蘇爾:查理曼的撒克遜戰爭」。中世紀戰爭。5(2 ):15-20 。

- de Bérier、Franciszek Longchamps;拉斐爾‧多明哥 (2022)。 「介紹」。在de Bérier,Franciszek Longchamps;拉斐爾·多明戈(編輯)。波蘭的法律和基督教。勞特利奇。第1–6頁 。 978-1-032-01972-7。

- 德胡安,亞歷山大;揚‧亨里克‧皮爾斯卡拉 (2017)。「殖民主義及其遺產的比較政治:簡介」。政治與社會。45(2 個特刊):159–172。S2CID 54971921。

- 德米拉吉·巴德爾(2002)。「Einheitlichkeit und Spaltung im Laufe des Christianisierungsprozesses der Albaner。Eine ethno-linguistische Fallstudie」(PDF)。Studime(德文)。阿爾巴尼學研究學院:23-41。

- 德米拉吉·巴德爾(2011)。“Rrënjë dhe degë të krishterimit ndër shqiptarë” (PDF)。Hylli i Dritës(阿爾巴尼亞語)。2 .斯庫台:58–78。

- 伊麗莎白·德帕瑪·迪格瑟 (2000)。基督教帝國的形成:拉克坦提烏斯與羅馬。康奈爾大學出版社。國際標準書號 978-0-8014-3594-2。

- 菲利普‧多林格 (1999)。德國漢薩.勞特利奇。國際標準書號 978-0-415-19073-2。

- 米哈伊‧德拉格內亞 (2020)。文德十字軍東徵,1147 年:十二世紀十字軍意識形態的發展。紐約:勞特利奇。國際標準書號 978-0-367-36696-4。

- 德雷克,HA(1995)。 《康斯坦丁與共識》。教會歷史。64 ( 1 ):1–15。 JSTOR 3168653。S2CID 163129848。

- 德雷克,HA,編輯。 (2006)。古代晚期的暴力:觀念與實踐。奧爾德肖特:阿什蓋特。國際標準書號 978-0-7546-5498-8。

- 艾德,珍妮;喬恩雷納 (2017)。美國印地安人教育:歷史(第二版)。俄克拉荷馬大學出版社。國際標準書號 978-0-8061-5991-1。

- 艾爾西‧羅伯特 (2003)。早期阿爾巴尼亞:11-17 世紀歷史文獻的讀者。威斯巴登:奧托‧哈拉索維茨出版社。國際標準書號 9783447047838。

- 埃爾西·羅伯特(2001a)。阿爾巴尼亞宗教、神話與民間文化詞典。倫敦:赫斯特公司。國際標準書號 1-85065-570-7。

- 瑪麗·費爾柴爾德(2021)。「進行基督教符號的圖解之旅」。學習宗教。跨教派基督教培訓中心。檢索日期:2021 年10 月 27 日。

- 農夫,大衛休,編輯。 (1995)。本尼迪克特的門徒。格蕾絲翼。國際標準書號 978-0-85244-274-6。

- 詹姆斯·W·費爾南德斯 (1979)。「非洲化、歐洲化、基督教化」。宗教史。18(3 ):284–292。 S2CID 162935593。

- 多明尼克‧菲爾勒 (2021–2022)。“為什麼波蘭國王不去黎凡特進行十字軍東徵?” (PDF)。沖天爐。16:120–135。

- 費雪,伯恩德J.;奧利佛‧詹斯‧施密特 (2022)。阿爾巴尼亞簡史。劍橋大學出版社。國際標準書號 9781009254908。

- 理查德·弗萊徹(1999)。野蠻人的改宗:從異教到基督教。柏克萊:加州大學出版社。國際標準書號 978-0-520-21859-8。

- 伊本‧豐內斯伯格-施密特 (2007)。教宗與波羅的海十字軍東徵,1147-1254 年。布里爾。國際標準書號 978-90-04-15502-2。

- 伊本‧豐內斯伯格-施密特 (2009)。 「教宗霍諾留三世和波羅的海地區的傳教和十字軍東徵」。在默里,艾倫 V.(編輯)。中世紀波羅的海邊境的文化衝突。阿什蓋特出版有限公司, 第 103–122頁。 978-0-7546-6483-3。

- 達西·方丹(2016)。基督教非殖民化:法國與阿爾及利亞的宗教與帝國的終結。劍橋大學出版社。國際標準書號 978-1-107-11817-1。

- 福布斯,布魯斯大衛 (2008)。聖誕節:坦率的歷史(插圖,重印版)。柏克萊:加州大學出版社。國際標準書號 978-0-520-25802-0。

- 庫爾特·福斯特羅伊特 (1938)。「德國和立陶宛在中部地區」。(無標題)。奧斯滕的學生。1 .柯尼斯堡:東歐。

- 福塞克,簡;卡什,沃伊捷赫;梅特爾,亞當;維特瓦羅娃,伊娃;阿萊斯查盧帕(2018 年 12 月 26 日)。「宗教創新傳播的空間限制:羅馬帝國早期基督教的案例」。公共科學圖書館一。13(12):e0208744。書目碼:2018PLoSO..1308744F。DOI:10.1371/journal.pone.0208744。PMC 6306252。PMID 30586375。

- 托馬斯·弗里斯(2017 年 3 月 22 日)。《深入:波西米亞簡史》。巴特菲爾德和羅賓遜。檢索日期:2022 年10 月 17 日。

- 加西亞-阿雷納爾,梅賽德斯;格雷澤-埃坦,約納坦 (2019)。基督教、猶太教和伊斯蘭教的強迫皈依:前現代伊比利亞及其他地區的強制和信仰。布里爾。國際標準書號 978-90-04-41682-6。

- 沙米‧戈什 (2016)。 「執事保羅和倫巴底人的古代歷史」。書寫野蠻人的過去:中世紀早期歷史敘事研究。布里爾。第115–152頁 。 978-90-04-30522-9。

- 吉爾曼,佛羅倫斯·摩根(2003)。希羅底:在狐狸巢穴的家。禮儀出版社。第25–30頁 。 978-0-8146-5108-7。

- 艾瑞克‧戈德堡 (2006)。帝國鬥爭:德國路易統治下的王權與衝突,817-876。康奈爾大學出版社。國際標準書號 978-0-8014-7529-0。

- 岡薩雷斯,胡斯托·L. (2010)。基督教的故事。卷。 2:宗教改革至今。哈珀‧柯林斯。國際標準書號 978-0-06-185589-4。

- 古迪納夫,歐文‧R. (1962)。 「地下墓穴藝術」。聖經文學雜誌。81(2 ):113-142。 JSTOR 3264749。

- 格雷戈里·蒂莫西·E. (1986)。 「異教在基督教希臘的生存:一篇評論文章」。美國語言學雜誌。107(2 ):229–242。 ISSN 0002-9475。JSTOR 294605。

- 克里斯多福‧哈斯 (2002)。古代晚期地形和社會衝突中的亞歷山大。約翰霍普金斯大學出版社。國際標準書號 978-0-8018-7033-0。

- Aleksan H.哈科比安 (2021)。「關於高加索阿爾巴尼亞基督教化的日期」。東方。 Afro-Aziatskie Obshchestva: Istoriia I Sovremennost。5(5 ):71-81。 S2CID 240239868。

- 海利,吉恩‧C. (2002)。 「塔姆拉赫塔:瘟疫埋葬地圖和對愛爾蘭早期歷史的一些影響」。哈佛凱爾特人研討會論文集。22:96–140。

- 詹姆斯·P·哈尼根 (Hanigan, James P.)(1983 年 4 月)。「皈依與基督教倫理」。今日神學。40 ( 1 ):25-35 。 S2CID 147202154。原始內容存檔於2012年5月2日。檢索日期:2009 年6 月 17 日。

- 漢森,RPC(1978)。 「在基督教早期,異教寺廟轉變為教堂」。閃米特研究雜誌。23(2):257-267 。

- 馬蒂亞斯·哈特(2001)。 「11、黑森、易北河、薩勒河和加洛林帝國的邊界」。從古代晚期到加洛林王朝的邊疆轉變。布里爾。第219–232頁 。 978-90-04-11115-8。

- 弗洛倫斯·E·哈默 (1946)。 「英語對早期斯堪的納維亞國王書信用法的貢獻」。傳奇書。13:115–155。 JSTOR 48611990。

- 本傑明·哈內特(2017)。 「法典的傳播」。古典古代。36(2)。加州大學出版社:183–235。 JSTOR 26362608。

- 洛肯·哈尼(2017)。 「愛爾蘭皈依時期的異教世界基督教化:愛爾蘭教會遺址起源的考古證據」。愛爾蘭皇家學院學報:考古學、文化、歷史、文學。117C:103–30。 S2CID 165970409。

- 大衛‧本特利‧哈特 (2009)。無神論者的妄想:基督教革命及其時尚的敵人(未刪節版)。耶魯大學出版社。國際標準書號 978-0-300-15564-8。

- 丹尼爾·R·海德里克 (2012)。對人民技術、環境與西方帝國主義的權力,1400 年至今。普林斯頓大學出版社。國際標準書號 978-1-4008-3359-7。

- 馬克‧赫布爾懷特 (2020)。狄奧多西和帝國的界限。倫敦:勞特利奇。號碼:10.4324/9781315103334。國際標準書號 978-1-138-10298-9。S2CID 213344890。

- 海勒曼,約瑟夫‧H. (2009)。當教會是一個家庭:重新捕捉耶穌對真正基督徒社群的願景。納許維爾:B&H 出版集團。國際標準書號 978-1-4336-6843-2。

- 朱迪絲‧赫林 (2009)。 「焚書淨化」。在盧梭,菲利普;伊曼紐爾·帕普薩基斯(編輯)。古代晚期的轉變:彼得布朗的散文,第 2 卷(插圖,重印版)。阿什蓋特出版有限公司ISBN 978-0-7546-6553-3。

- 海厄姆,尼古拉斯·約翰;瑞安·馬丁·J. (2013)。盎格魯撒克遜世界。紐黑文:耶魯大學出版社。國際標準書號 9780300125344。

- 尼古拉斯·約翰·海厄姆 (1997)。皈依國王:早期盎格魯撒克遜英格蘭的權力和宗教信仰。英國曼徹斯特:曼徹斯特大學出版社。國際標準書號 978-0-7190-4827-2。

- 霍普金斯,基斯(1998)。 「基督教數字及其意義」。早期基督教研究雜誌。6 ( 2 ):185-226。 S2CID 170769034。

- 霍恩,科妮莉亞 B. (1998)。 「聖尼諾和異教徒格魯吉亞的基督教化」。中世紀的遭遇。4( 3 ):242–264 。

- 匈雅提,茲索爾特;約瑟夫‧拉斯洛夫斯基 (2001)。十字軍東徵與軍事命令:擴展中世紀拉丁基督教的疆域。布達佩斯:中歐大學出版社。國際標準書號 978-963-9241-42-8。

- 凱悅,歐文 T. (1970)。 「新教在中國的傳教,1877-1890:善行的製度化」。見劉光慶(編)。美國在華傳教士。哈佛大學亞洲中心。第93–126頁 。 978-1-68417-152-1。

- 海科利,阿德赫;塞尼哈‧克拉斯尼奇 (2020)。 《曆法抒情詩的現象及其起源》。意識雜誌。5 ( 2 ) :77–84 。 eISSN 2149-6544。

- 約翰內斯·伊姆舍爾 (1988)。「查士丁尼統治下的非基督徒與宗派:有罪者的命運」。古物科學與技術研究所收藏。367(1):165-167。

- 伊麗莎白·伊西切 (1995)。非洲基督教史:從古代到現在。嗯。 B.Eerdmans 出版社。國際標準書號 978-0-8028-0843-1。

- 彼得伊凡尼奇 (2016)。「在書面資料的背景下基督教在捷克和斯洛伐克共和國境內的起源」。歐洲科學與神學雜誌。12(6):123-130。

- 羅賓·M·詹森(2012)。 「早期基督教洗禮實踐的物質和文獻證據」。早期基督教研究雜誌。20(3 ):371–405 。 S2CID 170787102。

- 傑斯蒂斯,菲利斯 G. (1997)。任性的僧侶和十一世紀的宗教革命。布里爾。國際標準書號 978-90-04-10722-9。

- 約翰森、布魯斯·艾利奧特 (2005)。北美原住民史·第 1 卷。普拉格出版社。國際標準書號 978-0-275-98720-6。

在美洲,天主教神父巴托洛梅·德拉斯·卡薩斯熱心鼓勵對西班牙征服的許多殘酷行為進行調查。拉斯卡薩斯詳細記錄了西班牙人對原住民的殘暴行為。

- 喬利,凱倫路易絲 (1996)。撒克遜晚期英格蘭的流行宗教:背景中的精靈魅力。教堂山:北卡羅來納大學出版社。國際標準書號 0807822620。

- 瓊斯,阿諾德休馬丁 (1986)。後來的羅馬帝國,284-602:社會經濟與行政調查。卷。 1(重印版)。約翰霍普金斯大學出版社。國際標準書號 978-0-8018-3353-3。

- 安東尼·卡德里斯 (2012)。凱撒利亞的普羅科皮烏斯:古代末期的暴政、歷史與哲學。賓夕法尼亞大學出版社。國際標準書號 978-0-8122-0241-0。

- 卡盧,奧格布 U. (2000)。非殖民化與非洲教會:尼日利亞的經驗,1955-1975 (PDF)。奧斯陸國際歷史科學大會上的「使命、現代化、殖民化與非殖民化」。奧斯陸:國際歷史科學大會。

- 大衛‧彼得‧柯比(2000)。最早的英國國王(修訂版)。倫敦;紐約:勞特利奇。國際標準書號 9780415242110。

- 漢斯·克洛夫特(2010)。古老的神秘文化。 Götter、Menschen、Rituale [古代神秘崇拜。神、人類、儀式](德文)。慕尼黑:CH貝克。國際標準書號 978-3-406-44606-1。

- 科尼格,哈羅德·G.;金,達納·E.;卡森、維娜‧本納編輯。 (2012)。宗教與健康手冊(第二版)。紐約:牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-533595-8。

- 盧克·拉萬 (2011)。拉萬,盧克;麥可·穆爾里安(編)。晚期古董“異教”的考古學。布里爾。 p。二十四.國際標準書號 978-90-04-19237-9。

- 拉萬,盧克; Mulryan,邁克爾,編輯。 (2011)。晚期古董「異教」的考古學。萊頓:布里爾。國際標準書號 978-90-04-19237-9。

- 李子熙 (2018)。李澤熙(編)。基督教化的南方:現代潮汕的使命、發展與認同。施普林格。國際標準書號 978-3-319-72266-5。

- 彼得·J·萊特哈特 (2010)。捍衛君士坦丁帝國的黃昏與基督教世界的黎明。大學間出版社。國際標準書號 978-0-8308-2722-0。

- 諾埃爾·倫斯基 (1995)。「哥德內戰與哥德皈依的日期」。希臘、羅馬和拜占庭研究。36(1)。

- 安娜‧萊昂 (2013)。異教城市的終結:北非古董晚期的宗教、經濟和城市化(插圖版)。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-957092-8。

- 利希滕伯格,阿希姆;拉賈,魯比娜(2018)。「從猶太教堂到教堂:查士丁尼時期對格拉薩/傑拉什猶太教堂的侵占」。古代與基督教年鑑。61 .

- 艾丹·利林菲爾德(2022)。《波羅的海邊疆》。哥倫比亞歷史雜誌。哥倫比亞大學。檢索日期:2022 年12 月 20 日。

- 林理查德(2012)。 「33 基督教化、世俗化與公共生活的轉變」。在盧梭,菲利普(編輯)。古代晚期的伴侶。約翰威利父子。國際標準書號 978-1-118-29347-8。

- 艾瑪·洛斯利 (2012)。四至六世紀敘利亞教堂中貝瑪的建築和禮拜儀式(插圖版)。布里爾。國際標準書號 978-90-04-23182-5。

- 詹姆斯·隆德(2022)。 《宗教與思想》。在約翰遜,Wendell G.;巴貝,凱瑟琳娜(編輯)。現代德國。 ABC-CLIO。國際標準書號 978-1-4408-6454-4。

- 薩賓·麥考馬克 (1997)。「罪、公民權和靈魂的救贖:基督教優先事項對晚期羅馬和後羅馬社會的影響」。社會與歷史比較研究。39(4 ):644–673 。 S2CID 144021596。

- 拉姆齊·麥克馬倫 (1984)。羅馬帝國基督教化:(西元 100-400 年)。紐黑文。國際標準書號 978-0-300-03216-1。

- 馬爾科姆·諾埃爾 (1998)。科索沃:簡史。國際標準書號 978-0-3304-1224-7。

- 拉薩·馬澤卡 (2017)。 「9,在波羅的海十字軍東徵編年史中賦予敵對神力量」。在阿布拉菲亞,大衛;貝倫德,諾拉(編輯)。中世紀前沿:概念與實踐。勞特利奇。第153–172頁 。 978-1-31524-928-5。

- 喬瓦尼·多梅尼科·曼西 (1762)。康西莉亞.卷。八.

- 馬科斯,M.(2013)。「古代基督教中宗教強制的爭論」 (PDF)。混沌與宇宙。13:1-16。

- 羅伯托·馬林·古茲曼 (1992)。 「安達盧斯的十字軍東徵:十一世紀收復失地運動作為一種意識形態的形成」。伊斯蘭研究。31 ( 3 ):287-318 。

- 馬庫斯,羅伯特奧斯汀(1990)。古代基督教的終結(插圖,重印版)。劍橋大學出版社。國際標準書號 978-0-521-33949-0。

- 馬修,阿諾德哈里斯 (2018)。羅德里戈·波吉亞、教宗亞歷山大六世的生平和時代。創意媒體合作夥伴有限責任公司。國際標準書號 978-0-342-68601-8。

- 馬修斯,羅伊·T.;普拉特,F.德威特(1992)。西方人文學科。梅菲爾德酒吧。公司ISBN 978-0-87484-785-7。

- 亨利·邁爾-哈廷(1991)。基督教傳入盎格魯撒克遜英格蘭(第三版)。賓夕法尼亞州大學公園:賓夕法尼亞州立大學出版社。國際標準書號 978-0-271-00769-4。

- 史蒂夫‧麥金尼恩 (2001)。早期教會的生活與實踐:紀錄片讀本。紐約大學出版社。國際標準書號 978-0-8147-6126-7。

- 約翰·麥金內爾(2021)。 「英國民謠和其他流行詩歌中的前基督教痕跡」。民間傳說和古挪威神話。赫爾辛基:卡勒瓦拉協會。國際標準書號 978-952-9534-02-9。

- 威廉·傑拉德·麥克勞林 (1984)。切羅基人和傳教士,1789-1839 年。耶魯大學出版社。國際標準書號 978-0-300-03075-4。

- 米尼,奧黛麗·L.(2004 年 1 月)。」“我們forbeodað eornostlice ælcne hæðenscipe”:沃爾夫斯坦和晚期盎格魯撒克遜和挪威“異教徒”」 .約克大主教沃爾夫斯坦。中世紀早期研究。10 . Brepols Publishers: 461– 500. doi : 10.1484/m.sem-eb.3.3720 . ISBN 978-2-503-52224-1。

- 保羅‧門羅 (1909)。教育史教科書。倫敦:麥克米倫公司。

- 久拉·莫拉夫西克(Moravcsik,Gyula)(1947 年 12 月)。 「拜占庭教會在中世紀匈牙利的角色」。美國斯拉夫和東歐評論。6(3/4 ):134–151。 JSTOR 2491705。

- 摩根,肯尼斯(2007)。奴隸制與大英帝國:從非洲到美洲(插圖,重印版)。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-923899-6。

- 墨菲、G.羅納德(2014 年 9 月)。 「書評:斯堪的納維亞半島的轉變:維京人、商人和傳教士重塑北歐」。基督教與文學。63(4 ):542–545 。 ISSN 0148-3331。

- 艾倫·尼利 (2020)。基督教傳教士。 Wipf 和 Stock 出版社。國際標準書號 978-1-7252-8819-5。

- 諾爾,馬克 A. (1992)。美國和加拿大基督教史。埃爾德曼斯。國際標準書號 978-0-8028-0651-2。

- 哈里·瑟爾沃爾·諾里斯 (1993)。巴爾幹地區的伊斯蘭教:歐洲與阿拉伯世界之間的宗教與社會。南卡羅來納州哥倫比亞:南卡羅來納大學出版社。 p。 211.國際標準書號 9780872499775。OCLC 28067651。

- 諾埃爾,查爾斯·E.;馬格多夫,哈利;理查德·韋伯斯特 (Richard A.)(2022 年 11 月 13 日)。 「西方殖民主義」。西方殖民主義|定義、歷史、範例和效果 |大英百科全書。大英百科全書。檢索日期:2023 年1 月 15 日。

- 拉爾夫·馬丁·諾瓦克 (2001)。基督教與羅馬帝國:背景文本。布魯姆斯伯里學術。第302–303頁 。 978-1-56338-347-2。

- 奧斯坦迪,吉爾特,編輯。 (2008)。荷蘭殖民主義、移民和文化遺產的過去和現在。布里爾。國際標準書號 978-90-04-25388-9。

- 奧傑文米 (Ojewunmi),伊曼紐爾‧阿德勒坎 (Emmanuel Adelekan);阿基姆·阿莫杜 (2021)。「永續發展目標與尼日利亞浸信會公約:重要概述」。國際社會科學研究與創新雜誌(IJRISS)。5(8):118-123。

- 盧茨‧馮‧帕德伯格 (1998)。Die Christianisierung Europas im Mittelalter(德語)。斯圖加特:收回。國際標準書號 978-3-15-017015-1。OCLC 493859593。

- 何塞·佩德羅·派瓦 (2017)。“果阿宗教裁判所:為什麼以及目的是什麼?”。早期近代史雜誌。21(6 ):565–593 。高密度脂蛋白:10316/45000。

- 保羅,馬庫斯(2016)。人所做的惡:信仰、不公義和教會。聖器收藏出版社。國際標準書號 978-1-908381-97-2。

- 羅伯特·L·普拉默 (2005)。 「新約中的大使命」。在萊納,湯姆·S.;查爾斯·無法無天(編)。大使命的挑戰:關於神對地方教會的使命的論文。頂峰出版社。第33–47頁 。 978-0-97423-061-0。

- 亞歷克斯·普魯斯科夫斯基 (2011)。 「異教考古學」。在海倫娜·哈默羅;大衛‧A‧辛頓;莎莉·克勞福德(編輯)。牛津盎格魯撒克遜考古學手冊。牛津:牛津大學出版社。第764–778頁 。 978-0199212149。

- 波普,伊凡-奧雷爾 (2009)。 「羅馬尼亞與歐洲的羅馬尼亞人:歷史視角」。在博阿里,瓦西里;塞爾吉烏·格爾吉納(編)。加權差異:更廣泛的歐洲背景下的羅馬尼亞認同。劍橋學者出版社。國際標準書號 978-1-4438-1215-3。

- 伊凡·波波夫斯基 (2017)。 「中世紀克羅埃西亞國家」。東南歐簡史。露露出版社ISBN 978-1-365-95394-1。

- 安傑伊‧波普 (1991)。 「基輔羅斯的基督教與意識形態變遷:第一個百年」。加拿大-美國斯拉夫研究。25(1–4):3–26 。

- 丹尼·普拉特(1992-1993)。「解釋羅馬帝國的基督教化。較舊的理論和最新的發展」。聖器埃魯迪里。 Jaarboek voor Godsdienstgeschiedenis。關於早期和中世紀基督教繼承的雜誌。23:5–119。

- 赫伯特‧英格拉姆‧普里斯特利 (2018)。法國海外:現代帝國主義研究。勞特利奇。 p。 192.國際標準書號 978-1-351-00241-7。

- 卡夫萊希,穆哈雷姆 (2011)。Opoja dhe Gora ndër shekuj [幾個世紀以來的奧波賈和戈拉]。普里什蒂納阿爾巴尼亞研究所。國際標準書號 978-9951-596-51-0。

- 拉迪奇,拉德米拉 (2010)。 「11:塞爾維亞基督教」。在帕里,肯(編輯)。布萊克威爾東方基督教伴侶。威利。國際標準書號 978-1-4443-3361-9。

- 拉梅特,薩布麗娜P. (1989)。蘇聯和東歐政治中的宗教和民族主義。杜克大學出版社。 p。 381.第381章國際標準書號 0-8223-0891-6。

- 拉普,小史蒂芬 H. (2007)。 「第七章—喬治亞基督教」。布萊克威爾是東方基督教的伴侶。約翰威利父子。國際標準書號 978-1-4443-3361-9。

- “弗拉基米爾·科洛維奇:Istorija srpskog naroda”。 Rastko.rs。和。檢索日期:2012 年1 月 12 日。

- 蓋德·勞辛 (1995)。「一週中的日子和黑暗時代的政治」 (PDF)。福恩萬寧。90(4)。

- 海倫·羅林斯(2006)。西班牙宗教裁判所。馬薩諸塞州莫爾登:布萊克威爾出版社。國際標準書號 978-0-631-20599-9。

- 皮耶‧里奇 (1993)。加洛林王朝:締造歐洲的家族。賓夕法尼亞大學出版社。國際標準書號 978-0-8122-3062-8。

- 里格斯、大衛. 「羅馬晚期非洲農村社區的基督教化:強制還是說服的過程?」。載於Drake (2006),第 297-308 頁。

- 羅伯特,達納 L.(2009)。基督教使命:基督教如何成為世界宗教(圖解版)。約翰威利父子。國際標準書號 978-0-631-23619-1。

- 羅賓遜·W·斯蒂特(Robinson, W. Stitt)(1952 年 5 月)。 「弗吉尼亞殖民地的印度教育與宣教」。南方歷史雜誌。18(2 ):152–168。 JSTOR 2954270。

- 羅伊,H.(1980)。「羅馬與早期德國人:一些社會語言學觀察」。弗洛里吉姆。2 ( 1 ) :101–120 。

- 羅戈津斯基,揚(2000)。加勒比海簡史:從阿拉瓦克人和加勒比海人到現在。羽。第213–214頁 。 978-0-8160-3811-4。

- 朗西曼,WG (2004)。 「公元三世紀基督教的傳播作為文化選擇理論的案例研究」。歐洲社會學雜誌。45(1 ):3-21。 S2CID 146353096。

- 薩爾茲曼,米歇爾蕾妮。 「重新思考異教-基督教暴力」。載於Drake (2006),第 265–286 頁。

- 薩爾茲曼,米歇爾‧蕾妮(2002)。基督教貴族的形成:西羅馬帝國的社會與宗教變遷。麻薩諸塞州劍橋:哈佛大學出版社。DOI:10.2307/j.ctvk12r62。國際標準書號 978-0-674-00641-6。JSTOR j.ctvk12r62。

- 薩爾茲曼,米歇爾蕾妮;薩吉,瑪麗安;特斯塔,麗塔·利齊,編輯。 (2016)。古羅馬晚期的異教徒與基督徒:四世紀的衝突、競爭與共存。紐約州,紐約州。國際標準書號 978-1-107-11030-4。

- 桑馬克,亞歷珊卓(2004)。 「1」。電源和轉換。斯堪的納維亞半島基督教化的比較研究。烏普薩拉大學。國際標準書號 978-91-506-1739-9。

- 桑尼,拉明 O. (2007)。所有國家的門徒:世界基督教的支柱。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-1980-4084-2。

- 桑尼,拉明;麥克萊蒙德,邁克爾,編輯。 (2016)。威利·布萊克威爾世界基督徒伴侶。約翰威利父子。國際標準書號 978-1-118-55604-7。

- 海倫·G·薩拉迪 (2011)。「希臘的晚期異教與基督教化」。晚期古董考古學。7 ( 1 ):261-309 。

- 薩裡·帕爾 (2019)。 「對 380 年帖撒羅尼迦法令的評論」。請參閱 Vojtech Vladár(編輯)。Perpauca Terrena Blande Honori dedicata pocta Petrovi Blahovi K Nedožitým 80. Narodeninám。特爾納瓦:特爾納瓦大學。第67–80頁 。 978-80-568-0313-4。

- 雅各布·J·沙克特 (2011)。卡爾勒巴赫,埃利甚瓦;雅各·J·沙克特(編)。猶太基督徒關係的新視角:紀念大衛‧伯傑。荷蘭:布里爾。國際標準書號 978-9-00422-118-5。

- 菲利普‧沙夫 (1882)。基督教會史,第 3 卷。賓州州立大學。

- 菲利普‧沙夫 (nd).基督教會史,第四卷:中世紀基督教。西元 590–1073 年。 CCEL。第161–162頁 。 978-1-61025-043-6。檢索日期:2013 年6 月 15 日。

- 沙夫,A.(1955)。 「七世紀的拜占庭猶太人」。拜占庭時代雜誌。48 ( 1 ):103-115 。 S2CID 192161413。

- 塞斯‧施瓦茲 (2005)。 「第八章:羅馬歷史學家與基督教的興起:愛德華‧吉本學派」。在哈里斯,威廉·弗農(William Vernon)(編輯)。基督教在前四個世紀的傳播:解釋中的散文。布里爾。國際標準書號 978-90-04-14717-1。

- 費約·L·舒德布姆 (2017)。「羅馬神廟的改建」。古代晚期雜誌。10(1)。約翰霍普金斯大學出版社:166–186 。S2CID 165142999。

- 斯考菲爾德,JHD (2007)。古代晚期的文本和文化:繼承、權威和變化。 ISD 有限責任公司。國際標準書號 978-1-910589-45-8。

- 塞德拉,讓‧W. (1995)。 「匈牙利聖斯蒂芬國王。作者:György Györffy。翻譯:Peter Doherty」。斯拉夫評論。54(4 ):1119-1120。 JSTOR 2501480。S2CID 165113730。

- 塞勒(1907)。比德的英國教會史 - 基督教經典空靈圖書館。倫敦:喬治貝爾父子。

- 維爾納·塞布特 (2002)。「Die Christianisierung des Kaukasus。高加索地區的基督教化(亞美尼亞、格魯吉亞、阿爾巴尼亞)」。國際研討會裁判。 austriaca.at.國際標準書號 978-3-7001-3016-1。

- 「蘇爾皮修斯‧西弗勒斯談聖馬丁的一生-維塔,第十三章」。原存檔於2006年9月9日。檢索日期:2005 年7 月 4 日。

- 肖特,艾爾沃德(2006)。邁向本地化神學。維普夫和股票。國際標準書號 978-1-59752-547-3。

- 愛德華‧西琴斯基 (2017)。君士坦丁:宗教信仰與帝國政策(插圖版)。勞特利奇。國際標準書號 978-1-351-97611-4。

- 史蒂芬·西薩 (1995)。匈牙利精神:匈牙利歷史與文化全景(第三版)。新澤西州莫里斯敦:Vista Books。國際標準書號 978-0-9628422-2-1。

- 約翰·庫斯加德·索倫森 (1990)。「宗教與名字的改變」。Scripta Instituti Donneriani Aboensis。13:394–403。

- 南,派翠西亞(2015)。從塞維魯到君士坦丁的羅馬帝國(第二,修訂版)。勞特利奇。國際標準書號 978-1-317-49694-6。

- 羅蘭‧斯普利斯加特 (2007)。科肖爾克,克勞斯;路德維希‧弗里德;德爾加多,馬裡亞諾;羅蘭·斯普利斯加特(編輯)。亞洲、非洲與拉丁美洲基督教史,1450-1990 年。艾爾德曼斯出版公司。國際標準書號 978-0-8028-2889-7。

- 伊沃‧斯特凡(2022)。 「6」。在庫爾塔,弗羅林(編輯)。中世紀中東歐和東歐的勞特利奇手冊,500-1300。勞特利奇。第101–120頁 。 978-0-367-22655-8。

- 保羅‧史蒂芬森 (2000)。拜占庭的巴爾幹邊境:北巴爾幹地區的政治研究,900-1204 年。劍橋大學出版社。國際標準書號 978-0-521-77017-0。

- 克雷格·A·斯特恩 (1998)。「查士丁尼:基督的中尉,基督教界的立法者」。攝政大學法律評論。11(1)。SSRN 2642313。

- 斯托克,雷切爾·L. (2000)。西哥德王國的主教、議會和共識,589-633。密西根大學出版社。國際標準書號 978-0-47211-133-6。

- 安妮瑪麗史東納伊比 (2008)。 「非洲神職人員、盧卡斯主教和當地入會儀式的基督教化:重溫‘馬薩西案’」。非洲宗教雜誌。38 ( 2):171–208。doi:10.1163/ 157006608X289675。

- 史特勞斯,巴里·S.;諾貝爾,托馬斯·FX;科恩,威廉·B.;奧塞姆,杜安;諾伊切爾,克莉絲汀‧B.;阿坎波,埃莉諾·A.;大衛‧D‧羅伯茲 (2005)。西方文明繼續實驗·第一卷.霍頓米夫林公司。國際標準書號 978-0-618-56190-2。

- 傑西·斯特澤爾奇克 (1987)。Od Prasłowian do Polaków(波蘭文)。 Krajowa Agencja Wydawnicza。國際標準書號 978-83-03-02015-4。

- 塔里法,法托斯(2008)。「時間、榮譽與記憶:阿爾巴尼亞的口語法」 (PDF)。口傳傳統。23 ( 1 ):3–14。

- 朱迪絲·安妮·泰斯塔 (1998)。 「10,基督教地下墓穴」。羅馬是倒寫的愛(Roma Amor):在永恆之城享受藝術和建築。北伊利諾大學出版社。國際標準書號 978-0-87580-576-4。

- 查爾斯·托馬斯 (1981)。羅馬時期英國至西元 500 年的基督教(插圖版)。加州大學出版社。國際標準書號 978-0-520-04392-3。

- 查爾斯·托馬斯 (1997)。「羅馬英國基督教的證據。小發現。作者:CF Mawer。BAR 英國系列 243。Tempus Reparatum,牛津,1995 年。第 vi+ 178 頁,插圖。ISBN 0-8605-4789-2」。不列顛尼亞。28 .

- 格倫·L·湯普森 (2005)。 「君士坦提烏斯二世與第一次拆除勝利祭壇」。讓-雅克·奧貝爾;蘇珊娜·瓦爾海伊(Zsuzsanna Varhelyi)(編輯)。艱鉅的任務:書寫古代世界的社會史-紀念威廉·V·哈里斯的散文。慕尼黑:KG Saur。第85–106頁。 國際標準書號 978-3-598-77828-5。

- 羅伯特·W·湯姆森 (1988)。 「傳教、皈依與基督教化:亞美尼亞的例子」。哈佛烏克蘭研究。12/13:28-45。

- 馬克·蒂爾塔(2004)。佩特里特·貝札尼(編)。Mitologjia ndër shqiptarë(阿爾巴尼亞語)。地拉那:Mësonjëtorja。國際標準書號 99927-938-9-9。

- 法國特羅姆利 (1995a)。希臘宗教和基督教化,c。 370–529。卷。 I. 紐約:布里爾。國際標準書號 978-9-00409-624-0。

- 弗蘭克·R·特羅姆利 (2001)。希臘宗教和基督教化,c。 370–529。荷蘭:布里爾學術出版社。國際標準書號 978-9-00427-678-9。

- 泰勒、達米安(2007 年 4 月)。「七世紀英格蘭不情願的國王與基督教皈依」。歷史。92 ( 306 ):144–161 。 doi :10.1111/ j.1468-229X.2007.00389.x。ISSN 0018-2648。

- 雷蒙德·範·達姆 (1985)。「在古代加薩從異教到基督教」。維阿托. 16:1–20。

- 範羅森,M.(2020)。「荷蘭東印度公司以及印度洋和印度尼西亞群島世界的奴隸貿易,1602-1795 年」。亞洲歷史。牛津研究亞洲歷史百科全書。檢索日期:2023 年8 月 23 日。

- 維斯普雷米,拉斯洛 (2001)。「匈牙利皈依基督教。匈牙利國家的建立及其對十三世紀的影響」 (PDF)。匈牙利研究評論。28(1-2):73-92。

- 弗拉斯托,美聯社(1970)。斯拉夫人進入基督教世界:中世紀簡介。銀聯檔案。國際標準書號 978-0-521-07459-9。檢索日期:2012 年1 月 12 日。

- 韋伯斯特,赫頓(1917)。中世紀和現代歷史讀物。華盛頓希斯公司

- 韋塞林,HL (2015)。歐洲殖民帝國:1815-1919(重印版)。勞特利奇。國際標準書號 978-1-317-89507-7。

- 阿瑟·哈羅德·韋斯頓 (1942)。 「12月25日,聖誕節」。古典觀。20(3):26.JSTOR 44006370。

- 漢斯·烏爾里希·維默 (1994)。 「利巴尼烏斯論君士坦丁」。古典季刊。44(2 ):511-524 。 JSTOR 639654。S2CID 170876695。

- 威利博爾德(1916)。聖博尼法斯的一生。由 Gerge W. Robinson 翻譯(重印版)。哈佛大學出版社。國際標準書號 978-0-67428-826-3。

- 安德斯溫羅斯(2012)。斯堪的納維亞半島的轉變:重建北歐的維京人、商人和傳教士。耶魯大學出版社。國際標準書號 978-0-300-20553-4。

- 伍德,伊恩·N.;阿姆斯特朗,蓋達,編輯。 (2007)。 「一些歷史的重新認定與肯特的基督教化」。使人民基督教化和個人皈依。卷。 7. 布雷波爾斯。第27–35頁 。 978-2-503-51087-3。

- 小托馬斯伍茲 (2012)。天主教會如何建立西方文明。雷格納裡出版社。國際標準書號 978-1-59698-328-1。

- 卡羅萊納州維爾溫斯卡 (2022)。 「3 安茹的雅德維加(1374-1399)」。在de Bérier,Franciszek Longchamps;拉斐爾·多明戈(編輯)。波蘭的法律和基督教。勞特利奇。第48–63頁 。 978-1-032-01972-7。

- 安瑪莉亞辛 (2005)。「葬禮紀念碑與集體認同:從羅馬家庭到基督教社區」。藝術公報。87(3 ):433-457。 S2CID 162331640。

- 丹尼爾·齊曼(2021)。 《善良與殘酷:基督教化時期(九世紀)保加利亞第一帝國統治者的形象》。菲利普‧麥可‧福尼斯;亞歷珊卓·哈斯-安格豪爾;哈特穆特·萊平(Hartmut Leppin)(編輯)。第一個千年的優秀基督教統治者:對話中來自更廣闊的地中海世界的觀點。千禧年研究/千禧年研究。卷。 92. 柏林:德格魯特。第327–360頁 。 978-3-11-072561-2。

外部連結

- Jorge Quiroga 和 Monica R. Lovelle,“Ciudades atlánticas en transición:La “ciudad” tardo-antigua y alto-medieval en el noroeste de la Península Ibérica (sV-XI)”,摘自《中世紀考古學》第27 卷(1999年),第257 頁268 從 6 世紀開始基督教化晚期古羅馬遺址。

- 單系血統群與深度基督教化:跨文化比較

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37