| |

| 總人口 | |

|---|---|

| 大約。 6,000,000(2018)[ 1 ] | |

| 人口眾多的地區 | |

| 印度(喀拉拉邦、金奈、班加羅爾、孟買);阿聯酋(杜拜);阿曼;科威特;美國(紐約大都會區、芝加哥、休士頓、達拉斯、坦帕、底特律、亞特蘭大、費城、紐澤西、洛杉磯、舊金山灣區);加拿大(多倫多、埃德蒙頓、懷特霍斯);英國(倫敦、伯明罕);荷蘭(阿姆斯特丹)[ 2 ] [ 3 ] | |

| 語言 | |

| 宗教 | |

| 基督教 | |

| 相關族群 | |

| 馬拉雅利人[ 5 ]達羅 毗荼人[ 6 ] 印度雅利安人[ 7 ]克納納亞 人、科欽猶太人 |

| 系列文章的一部分 |

| 聖托馬斯基督徒 |

|---|

| 歷史 |

| 宗教 |

| 知名人士 |

| 文化 |

聖多瑪斯基督徒,也被稱為印度敘利亞基督徒、馬爾托瑪·蘇裡亞尼·納斯拉尼、馬蘭卡拉·納斯拉尼或納斯拉尼·馬皮拉,是印度喀拉拉邦(馬拉巴爾地區)的一個民族宗教基督徒社團,[ 8 ]其中大多數部分,採用敘利亞基督教的東西方禮儀。[ 9 ]它們的起源可以追溯到公元一世紀使徒托馬斯的福音活動。 [ 10 ] [ 11 ]聖多瑪斯基督徒在歷史上曾是東方教會階級制度的一部分,但現在分為幾個不同的東方天主教、東方東正教、新教和獨立團體,每個團體都有自己的禮拜儀式和傳統。[ 10 ]他們是馬拉雅利人,母語是馬拉雅拉姆語。[ 5 ] [ 6 ]納斯拉尼 (Nasrani )或拿撒勒人 (Nazarene)是敘利亞語,指基督徒,他們是近東地區最早皈依基督教的人之一。

從歷史上看,這個社區是由主教提摩太一世(公元 780-823 年)在 8 世紀組織為東方教會印度省的,由主教和當地王朝的副主教服務。[ 9 ] [ 12 ] [ 13 ]14世紀,由於帖木兒的迫害,東方教會在近東地區衰落。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 16世紀,葡萄牙殖民者試圖將聖托馬斯基督徒納入天主教會的拉丁教會,由他們的Padroado系統管理,這導致了第一次分裂(社區內出現了許多分裂現象。 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]葡萄牙人的企圖最終導致了迪安佩爾宗教會議的召開,這次會議正式將他們臣服於葡萄牙的帕多瓦,並強迫他們遵守羅馬的禮拜儀式。葡萄牙人的壓迫激起了托馬斯基督教徒的暴力反抗,這種反抗在1653年的庫南十字誓言抗議中得到了體現。效忠「)以及Paḻayakūṟ或Pazhayakūr(「舊效忠」)派系。[ 22 ]帕哈亞庫ṟ由今日的敘利亞-瑪拉巴教會和迦勒底敘利亞教會組成,這兩個教會繼續採用東敘利亞禮儀。[ 9 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]除了屬於東方亞述教會的人之外,Paḻayakūṟ 派還包括皈依羅馬教的人,而信奉西敘利亞禮的人則是Puthenkur。[ 26 ] [ 27 ]普滕庫爾 該團體繼續抵制天主教傳教士,組織了獨立的馬蘭卡拉教會,並與安提阿敘利亞東正教會建立了新的共融,繼承了西敘利亞禮儀,取代了舊的東敘利亞禮儀。[ 28 ] [ 9 ] [ 29 ]

位於特里蘇爾的迦勒底敘利亞教會代表了印度傳統的十六世紀前聖托馬斯基督教會的延續。[ 30 ] [ 31 ]它構成了伊拉克東方亞述教會的印度大主教管區,該教會是東方教會的後裔之一。他們是 Paḻayakūṟ 派系中的少數派系,該派系於 19 世紀 70 年代與東主教教會合併。[ 32 ]

東方天主教派別與教廷保持全面共融。其中包括前文提到的遵循東敘利亞禮的敘利亞-瑪拉巴教會,以及西敘利亞-瑪蘭卡拉天主教會。[ 33 ] [ 9 ]東方正統派包括獨立的馬蘭卡拉敘利亞正教會、馬拉巴爾敘利亞獨立教會,以及雅各布派敘利亞基督教會,後者是安提阿牧首領導的敘利亞正教會的組成部分。[ 28 ]

東方新教教派包括馬爾托馬敘利亞教會和印度聖托馬斯福音派教會。[ 34 ]馬爾托馬教堂是一座受 19 世紀英國聖公會傳教士影響的改革派教堂,採用了改革後的西敘利亞禮儀。[ 35 ] [ 36 ]印度聖多瑪斯福音派教會是1961年從馬爾托馬教會分裂出來的福音派派別。加入英國聖公會並最終成為聯合新教教派南印度教會的一部分。 CSI 與 Mar Thoma 敘利亞教會保持全面交流。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]到了20世紀,許多敘利亞基督徒加入了五旬節派和其他福音派教派,如喀拉拉弟兄會、印度五旬節神教會、神召會等。他們被稱為五旬節聖多瑪斯基督徒。[ 42 ] [ 43 ]

術語

聖多瑪斯基督徒也因崇敬聖多瑪斯使徒而獲得這樣的暱稱,據說聖多瑪斯使徒將基督教帶到了印度。這個名字可以追溯到葡萄牙殖民時期。他們也被當地人稱為“Nasrani”或“Nasrani Mappila”。前者意味著基督教;它似乎源自希伯來語 Netzer 或以賽亞書 11:1 中的阿拉姆語 Nasraya。Nasrani是從敘利亞語中「基督徒」一詞演化而來,而這個詞源自希臘語Nazōraioi,即英語中的拿撒勒人。Mappila是一種敬語,用於稱呼非印度教信徒和與當地人口通婚的中東移民後裔,包括穆斯林(Jonaka Mappila)和猶太人(Yuda Mappila)。[ 44 ] [ 45 ]特拉凡科的一些敘利亞基督徒仍將這一尊稱附加在他們的名字上。[ 46 ]印度政府將該社區成員指定為敘利亞基督徒,這一術語源於荷蘭殖民當局,旨在區分使用敘利亞語(東敘利亞禮或西敘利亞禮)作為禮拜語言的聖托馬斯基督徒羅馬儀式的新皈依的基督徒。[ 47 ]敘利亞人或敘利亞人的用語與他們的種族無關,而是與他們與東方教會或東敘利亞教會的歷史、宗教和禮拜聯繫有關。[ 44 ]

種族分歧

聖托馬斯基督教社區內部分為兩個民族,多數民族是 Vadakkumbhagar或北方人,少數民族是 Tekkumbhagar或南方人。聖托馬斯基督教傳統將這些民族地理綽號的起源追溯到中世紀切拉王朝的歷史首都科東加盧爾市。據信,聖托馬斯使徒的早期皈依者和後來在印度加入該教派的人最初居住在科東格盧爾市的北部,因此被稱為 Vadakkumbhagar 或北方人。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]

據說,在公元 4 世紀或 8 世紀,敘利亞基督教商界巨頭Knai Thoma與一群商人和牧師抵達並定居在科東格盧爾南部。由於居住在南邊,托馬移民的後代被稱為 Tekkumbhagar 或南方人。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]南方派社區主要以K'nā'nāya(敘利亞語中的迦南人)這個稱呼而為人所知,這是 Knai Thoma 的形容詞。[ 52 ]

《牛津基督教會史》用如下的引文總結了教會的分裂:

歷史

起源

根據傳統,使徒托馬斯於公元 52 年[ 53 ] [ 54 ] [ 10 ]來到喀拉拉邦海岸的穆吉里斯,即現在的喀拉拉邦科東格盧爾附近的帕塔南。[ 55 ]

據了解,科欽猶太人早在公元 1 世紀就已在喀拉拉邦生活,[ 11 ] [ 56 ]當時,說阿拉姆語的猶太人,例如來自加利利的聖托馬斯,就有可能前往喀拉拉邦。[ 57 ]已知最早將使徒與印度西北部,特別是印度-帕提亞王國聯繫起來的資料是《多馬行傳》,該書可能寫於 3 世紀初,也許是在埃德薩。[ 58 ]

許多 3 世紀和 4 世紀的羅馬作家也提到了托馬斯的印度之行,其中包括米蘭的聖安布羅斯、納齊安的格雷戈里、傑羅姆和敘利亞的埃弗雷姆,而凱撒利亞的優西比烏斯則記錄了亞歷山大聖克萊門特的老師來自亞歷山大的潘泰努斯訪問了2 世紀時,希伯來語翻譯的馬太福音。 [ 59 ] [ 60 ]

關於喀拉拉邦基督徒起源的傳統可以在 1601 年創作的《托馬斯之歌》或《托瑪·帕爾瓦姆之歌》的一個版本中找到,該版本被認為是一部更大、更古老的作品的摘要。[ 61 ] [ 62 ]據說托馬斯抵達馬利安卡拉或其周邊地區,建立了七座大教堂:科東加盧爾教堂(Kodungallur) 、科塔卡武教堂( Kottakavu ) 、帕拉尤爾教堂(Palayoor )、科卡曼加拉姆教堂(Kokkamangalam)、尼拉卡爾教堂(Nilackal)、尼拉南教堂( Niranam)和科拉姆教堂(Kollam)。[ 63 ]其他一些教堂,即Thiruvithamcode Arappally(「半教堂」),[ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] Malayattoor和Aruvithura通常被稱為Arappallikal。[ 67 ]《托瑪‧帕瓦姆》也記述了聖多瑪斯在科東加盧爾使猶太人、當地人以及當地國王皈依伊斯蘭教的故事。當時成為基督徒的猶太人可能被喀拉拉邦的納斯拉尼社區吸收。 [ 57 ] [ 68 ]《托瑪‧帕瓦姆》進一步記述了聖湯瑪斯在印度南部其他地區的傳教活動,以及他在麥拉波爾(今泰米爾納德邦金奈)的殉道。[ 69 ] [ 70 ]根據傳說,社團始於湯瑪斯使32個婆羅門家庭皈依伊斯蘭教,分別是Pakalomattom、Sankarapuri、Kalli、Kaliyankal、Koikara、Madapoor、Muttodal、Kottakara、Nedumpilly、Palackal、Panakkamattom、Kunnapp、Vazhapp、Payyappilly ,馬裡亞卡爾、帕塔穆庫、泰伊爾等。

儘管對於早期基督教的文化背景存在許多疑問,但有證據表明,聖托馬斯基督教社區的一些成員遵守中世紀的婆羅門習俗,例如佩戴 Upanayana (聖線)和擁有kudumi。[ 78 ]中世紀歷史學家皮烏斯·馬勒坎達蒂爾(Pius Malekandathil)認為,這些是婆羅門統治中世紀喀拉拉邦初期所採用的習俗和贏得的特權。他認為,喀拉拉邦的敘利亞基督徒在9 世紀與波斯基督徒移民商人融合,成為一個強大的貿易團體,並獲得當地統治者的特權,以促進稅收,並削弱與婆羅門相競爭的佛教徒和耆那教商人當時喀拉拉邦的宗教和政治霸權。[ 74 ] [ 77 ]

基督教在印度有組織的存在可以追溯到大約公元 3 世紀東敘利亞定居者和來自波斯的傳教士(後來成為東方教會的成員)的到來。 [ 79 ] [ 80 ]聖多瑪斯基督徒將其社區的進一步發展追溯到猶太基督徒(早期的東敘利亞基督徒)從美索不達米亞地區到來,由Knāi Thoma(英語化為迦拿的托馬斯)領導,據說發生在 4 世紀或 8 世紀。[ 81 ]聖多瑪斯基督教徒中,有一個分支被稱為南派,其血統可以追溯到迦拿的托馬斯;而另一個分支被稱為北方派,則聲稱自己是使徒托馬斯傳播福音的早期基督教徒的後裔。[ 82 ]湯瑪斯基督徒的傳統歷史指出,克南人的移民重新激發了印度教會的活力,因為他們到達時,印度教會缺乏教會的領導。[ 83 ]移民的到來也與本土的聖托馬斯教堂和東方教會的敘利亞基督教傳統的聯繫有關。[ 1 ] [ 84 ] [ 85 ]

在此期間,迦拿的托馬斯為他的親屬、他的黨派以及他的宗教的所有人獲得了社會經濟和宗教權利的銅板。據說,頒發這些金匾提高了印度所有古代基督徒的社會地位,並為他們贏得了切拉王朝的皇家保護。托馬斯·卡納銅板在喀拉拉邦一直保存到 17 世紀,之後便遺失了。[ 86 ] [ 83 ] [ 79 ]

古典期

隨著社區的發展和東敘利亞基督教徒的移民增加,與以波斯首都塞琉西亞-泰西封為中心的東方教會的聯繫也加強了。從 4 世紀初開始,東方教會的大牧首為印度提供了神職人員、聖經和教會基礎設施,大約 650 年,大牧首伊索亞布三世鞏固了東方教會對聖托馬斯基督教社區的管轄權。[ 90 ] [ 91 ]八世紀,提摩太一世牧首將教會組織為印度教省,是教會的外部省之一。[ 13 ]從此以後,印度行省由一位從波斯派來的主教領導,他就是「聖托馬斯主教座堂和印度整個基督教會的主教」。[ 9 ] [ 12 ]他的大主教區可能在克蘭加諾爾,或(也許名義上)在米拉波爾,托馬斯聖殿就位於那裡。[ 12 ]他手下有多名主教,還有一名本地的副主教,他對神職人員有權威,並掌握著很大的世俗權力。[ 12 ]

即使在伊斯蘭帝國崛起之後,聖托馬斯基督徒的一些接觸和知識傳播仍然傳到了基督教西方。[ 92 ] 拜占庭旅行家科斯馬斯‧印第科普勒斯特斯(Cosmas Indicopleustes)曾在文獻中描述他在6世紀在印度和斯里蘭卡遇到的敘利亞基督徒。 [ 93 ] [ 91 ] [ 94 ]據報道,公元 883 年,英國國王阿爾弗雷德大帝派遣使團前往印度的聖托馬斯墓,並攜帶禮物。[ 92 ]十字軍東徵期間,聖多瑪斯基督徒和景教的扭曲記載導致了歐洲有關祭司約翰的傳說的出現。[ 95 ]

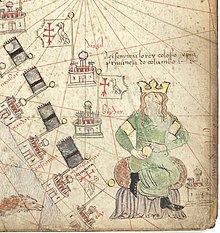

認定為基督徒)的肖像。姆之王肖像上方的標題為:這裡統治著科倫坡國王,一名基督徒。[ 99 ]海岸上的黑旗()屬於德里蘇丹國。

認定為基督徒)的肖像。姆之王肖像上方的標題為:這裡統治著科倫坡國王,一名基督徒。[ 99 ]海岸上的黑旗()屬於德里蘇丹國。

科拉姆港,當時稱為奎隆港,由波斯基督徒商人馬魯萬·薩皮爾·伊索於 825 年建立,得到了獨立維納德或奎隆國國王阿亞納迪卡爾·蒂魯瓦迪卡爾的批准,奎隆國是蘇丹·拉維·瓦爾馬 ·佩魯馬爾統治下的藩屬。 [ 100 ] [ 101 ]薩丕爾·伊索(Sapir Iso)通常被認為是帶領東敘利亞主教馬爾·薩博(Mar Sabor)和馬爾·普羅斯(Mar Proth)前往馬拉巴爾基督徒的東敘利亞基督教商人,或是這兩位主教中的第一位。這是除克納納亞 (Knanaya)遷移之外,亞述人第二次遷移到馬拉巴爾海岸。這兩位主教在馬拉巴爾海岸建立了許多採用敘利亞禮拜儀式的基督教教堂,從那時起就被托馬斯基督教徒尊崇為Qandishangal (聖人)。 [ 102 ]據信,薩丕爾·伊索也建議切拉國王在科拉姆附近建造一個新的海港,以代替他重建巴卡雷(Thevalakara)附近幾乎消失的內陸海港科拉姆(kore -ke- 。ni。 [ 103 ]阿亞納迪卡爾·蒂魯瓦迪卡爾(Ayyanadikal Thiruvadikal)贈送給馬魯萬·薩普爾·伊索(Maruvan Sapor Iso)的塔里薩帕利金盤授予基督徒監督該城對外貿易以及控制其度量衡的特權,此舉旨在增加奎隆的貿易和財富。[ 104 ]

從此,馬拉雅拉姆時代拉開序幕,該時代以城市的名字Kollavarsham命名,顯示了 Kollam 在 9 世紀的重要性。[ 105 ]

由於距離遙遠以及當時的地緣政治動盪,印度與美索不達米亞教會中心的聯繫在某些地方被切斷。11世紀,該省被教會完全鎮壓,因為已經無法到達。世紀後期,印度與教會實際上被切斷了聯繫,正式聯繫也被切斷。到了 15 世紀末,印度已經好幾代沒有大主教了,傳統上與大主教相關的權力被賦予了副主教。[ 108 ]

梵蒂岡敘利亞文手稿 22 是已知最古老的在印度抄寫的敘利亞文手稿。[ 9 ] [ 109 ]這是一部保羅書信的選集,於公元 1301 年(公元1612 年)在科東格爾(Cranganore,古典敘利亞語: ���)的瑪爾·庫裡亞科斯( Mar Quriaqos)教堂抄寫。[ 109 ] [ 110 ] [ 102 ] [ 111 ]

這份手稿是由一位非常年輕的執事 Zakharya bar Joseph bar Zakharya 以Estrangela字體撰寫的,撰寫這份手稿時他只有 14 歲。[ 9 ] [ 112 ] [ 109 ] [ 110 ]抄寫員將東方天主教大主教Yahballaha III稱為Yahaballaha第五世。[ 9 ] 約翰內斯·PM·范德普洛格評論說,這可能表明這位牧首在印度基督教徒中並不出名。[ 113 ]

1490年,聖托馬斯基督教會的代表團拜訪了東方大主教謝蒙四世,希望為印度帶來一位主教。[ 115 ]其中一位是印度人約瑟夫,他後來因訪問羅馬以及弗拉坎扎諾·達·蒙塔爾博多 (Fracanzano da Montalboddo) 所著的《新的祖國的追溯》(1507 年)第六卷中對馬拉巴爾的記述而聞名。[ 9 ]大主教積極回應聖托馬斯基督徒的請求,任命了馬爾·托馬(Mar Thoma)和馬爾·約翰南( Mar Yohannan)兩位主教,派遣他們前往印度。這些主教以及1503 年至 1504 年隨後的三位主教(Mar Yahballaha、Mar Dinkha 和 Mar Yaqov )重申並加強了印度與牧首區之間的傳統聯繫。後來,另一位主教馬爾·亞伯拉罕 (Mar Abraham)繼任,他於 1597 年去世。[ 116 ] [ 9 ] [ 117 ]

葡萄牙聯絡

聖托馬斯基督徒在 1498 年瓦斯科·達·伽馬的遠徵期間首次遇到葡萄牙人。當時,該社區處於脆弱的地位:儘管香料貿易蓬勃發展,並受到自己的民兵保護,但當地政治環境動盪不安,聖托馬斯基督徒發現自己受到卡利庫特、科欽和其他小王國的拉賈的壓力在該地區。聖湯瑪斯基督徒與葡萄牙新移民很快就結成了聯盟。[ 118 ]

葡萄牙人對涉足香料貿易和傳播他們的基督教有著濃厚的興趣,這種基督教是在收復失地運動的幾個世紀的戰爭中形成的。[ 119 ]促進他們實現目標的是《皇家教廷條約》 (Padroado Real),這是一系列條約和法令,教皇根據這些條約和法令賦予葡萄牙政府在其征服的外國領土上管理教會事務的某些權力。他們在果阿建立殖民政府,並在果阿大主教的領導下建立拉丁教會等級制度,並迅速將聖托馬斯基督徒納入他的權威之下。[ 120 ]

葡萄牙人對聖托馬斯基督徒的征服起初相對溫和,但在 1552 年之後,他們變得更加激進,這一年,大主教馬爾雅各布去世,東方教會發生分裂,導致出現了兩位相互競爭的牧首—其中一人加入了天主教會。兩位牧首都派遣了主教前往印度,但葡萄牙人總是設法智勝他們,並於1575 年有效地切斷了聖托馬斯基督徒與其等級制度之間的聯繫,當時Padroado 立法規定,未經葡萄牙批准,兩位牧首都不得派遣代表前往印度。[ 121 ]

1599 年,最後一位大主教亞伯拉罕去世,果阿大主教阿萊索德梅內澤斯(Aleixo de Menezes ) 獲得了年輕的副主教吉瓦吉斯 (Givarkis)的服從,他是當地教會等級制度中現存的最高代表。[ 122 ]大主教召集了迪安佩爾會議,在印度教會實施了多項禮儀和結構性改革。該宗教會議將各教區直接納入大主教的管轄範圍;詛咒印度教鄰居的某些「迷信」社會習俗,包括不可接觸制和種姓等級制度;並清除了東敘利亞禮儀中不符合拉丁禮儀的元素。[ 123 ]許多敘利亞文本被譴責並被下令焚燒,[ 124 ]其中包括《別西大譯本》(敘利亞語版《聖經》)。[ 125 ]一些改革,特別是取消種姓地位,降低了聖托馬斯基督徒在其社會階層分明的印度教鄰居中的地位。[ 126 ]這次主教會議正式將聖托馬斯基督徒納入天主教會,但葡萄牙人在隨後幾年的行動激起了該社區部分人士的不滿,並最終導致對其權力的公開抵抗。[ 127 ] [ 128 ] [ 79 ]

分裂與反抗

在接下來的幾十年裡,葡萄牙人和剩餘的本土主教之間的關係一直很緊張,1641 年後,喬治·克羅斯副主教的侄子兼繼任者托馬斯副主教經常與拉丁主教發生衝突。[ 129 ] 1652年,不斷升級的局勢因一位名叫阿哈塔拉的神秘人物出現在米拉波爾而進一步複雜化,此人自稱是受教皇派遣,來自安提阿教會,擔任「全印度和中國」。[ 129 ] [ 130 ]

阿哈塔拉給當地的牧師留下了深刻的印象,但葡萄牙人很快就認定他是個冒名頂替者,並把他安排上了一艘取道果阿開往歐洲的船。托馬斯副主教迫切需要一位新的教會領袖來將他的人民從帕德羅德 (Padroado) 手中解救出來,因此他前往科欽並要求會見阿哈塔拉 (Ahatallah) 並審查他的資歷。葡萄牙人拒絕了,並稱船已經啟程前往果阿。[ 130 ]從此,印度再也沒有關於阿哈塔拉的消息,這引發了葡萄牙人謀殺他的謠言,進一步激起了印度人民的反葡萄牙情緒。[ 131 ] [ 9 ]

這對聖湯瑪斯基督徒來說是最後一根稻草; 1653年,托馬斯和社區代表在默坦切裡的聖母教堂會面,採取了大膽行動。在十字架和點燃的蠟燭前舉行的盛大儀式上,他們莊嚴宣誓,永遠不會再服從帕德羅德大主教弗朗西斯科·加西亞或葡萄牙人,並且只接受副主教作為他們的牧羊人。[ 131 ] 關於這句誓言的措辭,有多種說法,一種說法是,這句誓言是針對葡萄牙人的,一種說法是,針對耶穌會的,還有一種說法是,這句誓言是針對羅馬天主教會的權威的。[ 132 ]獨立的馬蘭卡拉教會[ 133 ]認為,庫南十字誓言是他們的教會重新獲得脫離天主教會獨立的標誌,而在迪安珀宗教會議期間,他們失去了獨立性。敘利亞-瑪拉巴教會否認了這一說法,並認為庫南十字誓言是對帕多羅多拉丁主教數十年來的壓制和霸道態度的強烈譴責。

庫南十字誓言 (Coonan Cross Oath) 事件發生後,有三封信被廣為流傳,聲稱是由阿哈薩拉 (Ahathalla)寄出的。 1653 年 2 月 5 日,在埃德帕利 (Edappally) 的一次會議上宣讀了其中一封信。聽到這個消息後,一大群人熱情地歡迎托馬斯副主教成為他們教會的管理者[ 134 ],並任命四名資深牧師為他的顧問,分別是卡利塞里的安吉利穆蒂爾·伊蒂·托曼、庫拉維蘭加德·帕拉姆比爾·帕利維蒂爾·錢迪、卡杜圖魯蒂·卡達維爾·錢迪、安加馬利·文古爾·吉瓦吉斯卡薩納爾。 1653 年 5 月 23 日,在阿蘭加特舉行的另一次會議上,宣讀了另一封信,說明它來自阿哈薩拉 (Ahathalla)。它指示聖托馬斯基督徒,在沒有主教的情況下,十二名 cattanars(牧師)可以將手放在托馬斯身上,這將足以作為主教的奉獻。[ 134 ]這些信件的真實性尚不清楚。有些人認為,這些信件可能是由熟練的敘利亞作家Anjilimoottil Itty Thommen Kathanar偽造的。 [ 134 ]這些信件在托馬斯基督教徒的教堂裡被熱情地宣讀。。 [ 137 ]

此時,葡萄牙傳教士試圖與聖托馬斯基督徒和解,但沒有成功。後來,在1657年,教宗亞歷山大七世派遣義大利牧師約瑟夫·塞巴斯蒂亞尼擔任萬民福音傳教團的加爾默羅會傳教團團長,以重新贏得持不同政見的聖托馬斯基督徒的信任。[ 138 ]塞巴斯蒂亞尼和其他加爾默羅會修士堅持認為,在沒有其他主教的情況下,由神父們任命副主教為大主教不符合教會法律。[ 139 ]他們成功說服了一大批聖托馬斯基督徒,其中包括卡達維爾·昌迪(Kadavil Chandy)、帕利維蒂爾·昌迪(Palliveettil Chandy)和文古爾·吉瓦吉斯(Vengur Giwargis ),托馬一世開始失去追隨者。同時,塞巴斯蒂亞尼返回羅馬,並於 1659 年 12 月 15 日被任命為主教。在很短的時間內,他將托馬一世統治時期的大多數教堂恢復為天主教堂。然而,1663年,隨著荷蘭征服科欽,葡萄牙對馬拉巴爾海岸的控制就此喪失。荷蘭人宣布所有歐洲傳教士必須離開喀拉拉邦。在離開喀拉拉邦之前,1663 年 2 月 1 日,塞巴斯蒂亞尼將帕利維蒂爾·錢迪 (Palliveettil Chandy) 祝聖為信奉天主教的托馬斯基督徒的主教。他很快也將自己命名為「全印度地鐵」和「印度之門」。[ 140 ]

同時,托馬一世向各東方教會發出請求,要求接受主教的正式任命。 1665年,敘利亞東正教安提阿古宗主教伊格內修斯·阿卜杜勒馬西赫一世派遣的主教格雷戈里奧斯·阿卜杜勒·賈利勒抵達印度,受到托馬一世領導的派系的歡迎。[ 9 ]這位主教是依照托馬一世給安提阿東方正教牧首的信函所派遣的。阿卜杜勒·賈利勒主教按教規祝聖托馬一世為主教,並規範了他的主教繼承。[ 146 ]這導致了聖托馬斯基督教社區第一次持久的正式分裂。此後,在帕利維蒂爾·錢迪(Palliveettil Chandy)主教領導下,隸屬於天主教會的派係被稱為Paḻayakūṟ (或“舊效忠派”),而隸屬於托馬一世 (Thoma I)的分支則稱為Puthenkur(或「新效忠派」)。[ 147 ]然而,這些稱謂引起了一些爭議,因為雙方都認為自己是聖托馬斯傳統的真正繼承者,並且視另一方為分裂分子。[ 148 ] Paḻayakūṟ派別也稱為羅莫-敘利亞人[ 149 ],自稱敘利亞天主教會;而Puthenkur派別也稱為雅各布派敘利亞人[ 149 ],其自稱為馬蘭卡拉敘利亞教會。[ 150 ]

1661 年至 1665 年間,Paḻayakūṟ 派系(敘利亞天主教徒)佔據了 116 座教堂中的 72 座,而 Archdeacon Thoma I和Puthenkur 派系(馬蘭卡拉敘利亞人)則佔據了32 座教堂。一直由這兩派共享,直到十九世紀末。[ 151 ] Paḻayakūṟ 派係是現代敘利亞-瑪拉巴教會和迦勒底敘利亞教會的分支。普滕庫爾派是雅各賓派、東正教、CSI 敘利亞基督教會、馬爾托瑪、印度聖托馬斯福音派、敘利亞-馬蘭卡拉天主教會和馬拉巴爾敘利亞獨立教會的起源團體。[ 9 ] [ 152 ] [ 153 ]

格雷戈里奧斯·阿卜杜勒·賈利勒的這次訪問逐漸將西敘利亞的禮拜儀式、習俗和文字引入了馬拉巴爾海岸。[ 154 ]從那時起,安提阿敘利亞正教會的主教們不斷來訪,導致東敘利亞禮節逐漸被西敘利亞禮節和隸屬於東方正教會合性派基督論的馬蘭卡拉教會所取代。[ 9 ]此外,阿卜杜勒馬西赫一世於1685年派遣馬普里安·巴塞利奧斯·雅爾多(Maphrian Baselios Yaldo)和主教伊万尼奧斯·希達亞圖拉(Ivanios Hidayattullah)前往,他們大力宣傳西敘利亞禮,鞏固了馬蘭卡拉教會與敘利亞東正教會的聯繫。[ 9 ]

Paḻayakūṟ 派別(敘利亞天主教徒)的主體被稱為敘利亞-瑪拉巴教會。他們繼續秉承東敘利亞的傳統,並信奉二性論教義,留在天主教會內。[ 155 ] [ 9 ]他們必須繼續接受外國拉丁主教的統治,唯一的例外是帕利維蒂爾·錢迪(Palliveettil Chandy)和卡里亞蒂爾·奧塞普(Kariattil Ousep)。[ 156 ] 1923 年 12 月 21 日,印度東敘利亞天主教聖統制恢復,奧古斯丁‧坎達蒂爾出任第一任大主教和主教。[ 157 ]

統一和鞏固分裂的嘗試失敗

聖多瑪斯基督徒團體中的少數人試圖保留東敘利亞禮儀的使用並重新與東方教會的牧首建立聯繫,後者偶爾會派遣使節前往印度。[ 30 ]十八世紀初,阿達的謝蒙主教(約1720 年 去世)[ 158 ]和阿爾迪沙伊的加布里埃爾主教(約1708 年去世 )抵達印度,受迦勒底禮教會大主教[ 30 ]加布里埃爾主教暫時成功復興了傳統主義團體,但卻面臨著來自西敘利亞派(雅各派)和拉丁天主教(傳信部和Padroado)領導層的長期競爭。[ 159 ]

1751 年,詹姆斯黨人馬弗里安·巴塞利奧斯·沙克拉拉·卡薩布吉 (Baselios Shakrallah Qasabgi)來到喀拉拉邦。[ 160 ]他在普滕庫爾派系中以西敘利亞禮取代東敘利亞禮方面發揮了重要作用。[ 160 ]陪同他前來的還有耶路撒冷雅各派大主教格雷戈里奧斯·漢納·巴庫戴迪[ 161 ] ,以及摩蘇爾的尤卡農·(伊万尼奧斯)·克里斯托福羅斯[ 161 ]。[ 160 ]該代表團由敘利亞東正教大主教派遣,目的是在普滕庫爾人中牢固確立西敘利亞禮儀,並規範其領導人托馬五世的命令。[ 160 ] [ 162 ]然而,托馬五世去世時並沒有重新祝聖,而是親自祝聖了他的繼任者,即托馬六世。[ 160 ] [ 163 ] 托馬六世強烈抵制代表團的努力。[ 162 ]敘利亞東正教代表經常在未與托馬六世商議的情況下,自行選擇候選人並任命他們為牧師。[ 162 ]同時,帕哈亞庫哈人日益受到殖民時期拉丁教會管理者的征服。[ 162 ]

因此,托馬六世發起了重新統一兩個派系的努力。[ 164 ]然而,在帕哈亞庫ṟ工作的加爾默羅會傳教士不願意回報他的努力,他們擔心在聖托馬斯基督徒提議的統一實現後,當地的主教會奪走他們對該派系的權威和影響力。[ 162 ]另一方面,敘利亞東正教代表正在擴大他們對普滕庫爾的影響力,堅持要求該派系轉向西敘利亞禮。[ 160 ] [ 162 ] 1764年,沙克拉拉在去世前不久,將庫里安·卡圖曼加特祝聖為亞伯拉罕·庫裡洛斯主教。

到 1770 年,格雷戈里和伊凡尼奧斯將托馬六世重新祝聖為「狄奧尼修斯一世」。[ 28 ] [ 160 ]托馬六世必須接受從剃度到主教祝聖的所有司祭職務。[ 165 ]托馬六世得到了Paḻayakūṟ領導人的支持,他們告訴他,他們受到了傳教士的虐待和歧視。[ 162 ]因此,他們中的兩位祭司領袖:卡里亞蒂爾·尤塞普·馬爾潘(Kariattil Iousep Malpan)和帕雷馬卡爾·托馬·卡薩納爾(Paremmakkal Thoma Kathanar)決定會見教皇,傳達托馬六世的信息。[ 162 ]詹姆斯黨代表很快就與托馬六世產生了分歧,因此在1772年,他們任命亞伯拉罕·庫裡洛斯為科欽新默坦切裡教堂的大主教,[ 160 ] 該教堂由沙克拉拉修建。亞伯拉罕·科里洛斯 (Abraham Koorilose) 獲得了科欽拉賈的認可。[ 160 ] 1778 年,Kariyattil Iousep 在 Paremmakkal Thoma 和另外兩名執事的陪同下,從喀拉拉邦啟程前往[ 162 ] ,並於1782 年被任命為Cranganore 大主教。的尤塞普 (Iousep) 在果阿去世。[ 156 ] [ 162 ] [ 166 ] 1785年,托馬·卡薩納爾(Thoma Kathanar)撰寫的《Varthamappusthakam》詳細記載了這趟旅程,直到大主教去世。[ 156 ] [ 162 ]

隨後,1787 年,來自 84 個Paḻayakūṟ教會的代表聚集在 Angamaly,起草了反對殖民拉丁霸權的Angamāly Padiyōla,宣布效忠 Paremmakkal Thoma,並敦促恢復其本土的東敘利亞等級制度。[ 162 ]與此同時,狄奧尼修斯一世(托馬六世)成功囚禁了他的對手亞伯拉罕·科里洛塞,後者最終從大多數聖托馬斯基督徒居住的特拉凡科和科欽州逃到薩穆蒂裡(卡利庫特的紮莫林)領土的安若爾[ 160 ]庫裡洛斯在一間小屋裡度過他的日子,祈禱和冥想。一些親戚朋友也來到現場陪伴他。這個團體最初被稱為托日尤爾教會,後來於 1862 年被馬德拉斯高等法院判決確認為馬拉巴爾的一個獨立的敘利亞教會。教會。[ 160 ] [ 172 ]

英國時期

1795年,特拉凡科和科欽國王與英國東印度公司結成附庸聯盟,以擊退蒂普蘇丹的攻擊。這些州很快就成為該公司的客戶政權:都被迫解散軍隊。各州的政治秩序也開始崩潰。聖托馬斯基督徒因失去特權軍事角色而受到嚴重打擊,他們的卡拉里網絡被解散,許多家庭失去了生計。[ 173 ]商人階級和公職人員也遭受了挫折,許多在 1801 年至 1820 年間訪問這些國家的歐洲人注意到了普滕庫爾聖托馬斯基督徒的貧困和沮喪狀況。英國官員為教堂撥出的一些黨派資金導致聖托馬斯基督徒與主要印度教種姓之間的關係至少暫時破裂。[ 174 ] 1815年,英國駐紮官約翰·孟羅上校在科塔亞姆建立了一所神學院,為詹姆斯黨基督教牧師提供神學教育,並邀請英國國教傳教士到那裡任教。這可以看作是英國聖公會傳教協會 ( CMS ) 與普滕庫爾聖托馬斯基督徒關係的開始。[ 175 ]

進一步劃分

為了抗議聖公會干涉聖托馬斯基督徒普滕庫爾派系的事務,大主教切帕德·狄奧尼修斯於 1836 年 1 月16日在馬韋利卡拉召開了一次宗教會議。將受敘利亞傳統和安提阿牧首。[ 176 ]該宣言導致CMS傳教士脫離了與馬蘭卡拉教會的交流。[ 39 ] [ 177 ] Cheppad Dionysios在安提阿主教Yuyakim Koorilose [ 178 ](約 1846年到任,約 1874 年去世)任職期間退位。[ 28 ]在普滕庫爾人居住期間,庫裡洛斯完成了向西敘利亞儀式習俗的過渡。[ 178 ]然而,馬蘭卡拉教會中的少數人贊同傳教士的改革思想,他們與傳教士站在一起,加入了英國國教。[ 39 ] [ 177 ]聖托馬斯聖公會教徒是聖托馬斯基督教社區中出現的第一個改革團體,他們與傳教士一起從事福音、教育和改革活動。[ 39 ] [ 179 ] [ 180 ] 1879年,英國國教會的特拉凡科和科欽教區在科塔亞姆成立。[ 181 ] [ 182 ] 1947 年 9 月 27 日,南印度的聖公會教區與該地區的其他新教教會合併,成立了南印度教會(CSI);一個獨立的聯合教會,與其前身的所有教派完全共融。[ 40 ] [ 41 ]從那時起,敘利亞聖公會基督徒就成為了南印度教會的成員,並被稱為CSI 敘利亞基督徒。[ 182 ]

1860 年,帕哈亞庫帕人厭倦了拉丁人的壓迫,派遣以安東尼·通達納特 (Antony Thondanatt ,卒於 1900 年)為首的代表團前往摩蘇爾,懇求迦勒底天主教大主教為他們任命一位符合他們儀式的主教。[ 30 ]作為回應,約瑟夫六世奧多宗主教任命托馬斯·羅科斯[ 30 ]為巴士拉名義大主教[ 183 ] ,並於1861年派遣他去探望被疏遠的馬拉巴爾基督徒。]然而,由於抗議,這次任務失敗了摩蘇爾的宗座代表亨利·阿曼頓 (Henri Amanton) 和維拉波利的宗座代理主教。結果,教宗強迫牧首回主教。[ 184 ] [ 185 ] [ 30 ] 1864年6月5日也發生了另一件事。去印度。但這次努力也遭遇了和以前一樣的命運,梅勒斯於1882年被召回。的直接聯繫十八世將上述的 Thondanatt 祝聖為印度大主教 Abdisho,但他的任務被證明是非常困難和富有挑戰性的。 1882 年後,他加強了活動,實現了東敘利亞禮當地基督教徒全面重建傳統教會結構的願望。直到1900年去世,他部分成功地組織了當地教會,即迦勒底敘利亞教會。[ 189 ]他死後,當地的基督徒向科哈尼斯東方亞述教會的牧首西蒙十九世提出上訴,並於1907年 12月任命阿比馬利克·提摩太為印度的大主教。他於 1908 年 2 月到達自己的教區並接管了行政管理。[ 190 ] [ 191 ]他組織了教會機構,並繼續振興 東敘利亞禮儀。[ 30 ] [ 192 ]

到了1875年6月,馬蘭卡拉教會內部出現了兩個派系:保守黨和改革黨。馬修斯·阿塔納修斯是特拉凡科和科欽政府批准的馬蘭卡拉大主教,他支持用福音思想改革雅各賓派教會。因此,馬修斯·阿塔納修斯所在的團體被稱為「改革黨」[ 35 ] [ 193 ]保守派在大主教普利科蒂爾·約瑟夫·狄奧尼修斯二世的領導下,反對廢除教會古老的傳統的企圖,這引起了社會的轟動。[ 193 ]受到這一派系的邀請,安提阿牧首伊格內修斯‧彼得三世抵達了喀拉拉邦。[ 194 ] 1876年6月,在牧首主持的穆蘭圖魯西宗教會議上,敘利亞派正式接受安提阿牧首的領導。 [ 178 ] [ 195 ]宗教會議譴責馬修斯‧阿塔納修斯棄權,但他的追隨者堅定地支持他。[ 193 ] 1889 年 7 月12日,他的繼任者托馬斯·阿塔納修斯和主教派系在特拉凡科皇家法院敗訴於宗主教派系。繼續存在,此後發生了一系列訴訟對教堂和相關財產的權利。後來他們選擇了Mar Thoma 敘利亞教堂這個名字。[ 193 ] [ 35 ]

1911 年,伊格內修斯·阿卜杜拉二世牧首因對馬蘭卡拉教堂財產的權力爭議,將馬蘭卡拉大主教瓦塔塞里爾·吉瓦格塞·狄奧尼修斯(狄奧尼修斯六世)逐出教會[ 28 ]。[ 178 ]這導致教會分裂為兩派,一派接受宗主教的最高權威,另一派則支持狄奧尼修六世。[ 178 ]狄奧尼修斯六世率領的代表團邀請了被土耳其當局廢黜的牧首伊格內修斯·阿卜杜勒馬西赫二世。 [ 178 ] 1912年,阿卜杜勒馬西赫二世抵達印度,將巴塞利奧斯·保祿一世(約1914 年去世)祝聖為敘利亞東正教主教。[ 178 ]但敘利亞東正教會並不承認這一點。[ 197 ]此前,阿卜杜勒馬西哈二世本人在其任期內曾於1902年拒絕了為印度建立馬弗里安國的請求。[ 198 ]大主教狄奧尼修六世領導下的獨立團體,被稱為“大主教黨”,開始支持教會自主權的主張。[ 198 ] [ 178 ]另一派被稱為“牧首黨”,仍然忠於牧首,由科里洛斯·保洛斯(Coorilos Paulose)領導,繼任者是阿塔納修斯·保洛斯(Athanasius Paulose) 。[ 28 ] [ 199 ]雙方向民事法庭提起了一系列訴訟,同時也進行了一些調解的嘗試。 1958年,雙方主教達成和解並簽署條約,承認統一後各派的自治權,並在天主教會的主持下成立主教會議。[ 28 ] [ 200 ] 1958 年,印度最高法院的裁決合法化了喀拉拉邦教會的自治,對雙方的正式和解起到了重要作用。 1964 年,雅各三世牧首將巴塞利奧斯·奧根一世( Baselios Augen I ,約 1975 年去世)祝聖為天主教徒。[ 28 ]儘管如此,1975 年,隨著敘利亞世界主教會議的決議,兩黨再次分裂在大馬士革舉行的會議廢黜了喀拉拉邦的大主教,而巴塞利奧斯·保祿二世則被祝聖為「宗主教派」的大主教。[ 28 ]現今,印度的西敘利亞正教會分為馬蘭卡拉正教會敘利亞教會(一個獨立的正教會)和雅各派敘利亞基督教會(一個受安提阿牧首轄下的自治教會)。[ 28 ] [ 178 ] [ 201 ] [ 198 ]

1930年,馬蘭卡拉教會的一部分在總主教吉瓦格塞·伊瓦尼奧斯(Geevarghese Ivanios)和雅各布·西奧菲洛斯(Jacob Theophilos)的領導下離開了馬蘭卡拉敘利亞東正教教會[ 202 ],轉而加入天主教會。他們被稱為敘利亞-馬蘭卡拉天主教堂。[ 33 ] 1932 年 6 月 11 日,特里凡得瑯被認可為具有獨立法權的大主教區 ,蒂魯瓦拉為其附屬主教區。[ 33 ] 2005 年 2 月 10 日,教會升格為大主教教會。 2005 年 5 月 14 日,西里爾·巴塞利奧斯 (Cyril Baselios)舉行了第一任大主教的正式就職典禮,同時「天主教徒」的稱號也合法化了。[ 203 ]聖埃弗雷姆普世研究所(SEERI)於 1985 年 9 月 14 日成立,隸屬於蒂魯瓦爾拉敘利亞-馬蘭卡拉天主教大主教。[ 33 ]

1961 年,馬蘭卡拉馬爾托馬敘利亞教會發生分裂,導致印度聖托馬斯福音派教會的成立。[ 204 ] [ 205 ]

由於美國的傳教活動,五旬節派從 1911 年開始在聖多瑪斯基督徒中傳播。 [ 42 ]第一批敘利亞五旬節派教徒來自喀拉拉邦弟兄會,而該會成員大多是前馬爾霍姆派教徒。[ 206 ] [ 207 ] [ 208 ]隨著運動的發展,所有傳統聖多瑪斯基督教派的人們都加入了各種新興的五旬節派和福音派團體。[ 207 ] [ 209 ]來自敘利亞基督教背景的五旬節信徒率先在喀拉拉邦和印度(程度較小)領導了這場運動,為建立印度五旬節神教會、印度神召會、神教會(完整基督教會(英語:India)的福音派教會、五旬節傳教團和許多其他新靈恩派教會。[ 43 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ]敘利亞-瑪拉巴教會也有一個非常活躍的靈恩派事工,透過諸如穆林古爾神聖靜修中心等機構進行運作。[ 213 ] [ 214 ]

參與政治

基於種姓與社區分歧與同情的參與已成為現今喀拉拉邦及其前身實體政治的特色。直到 20 世紀中葉,各個社區之間分裂的主要原因是對權利和資源的競爭。

與其他社區一樣,聖托馬斯基督徒也以社區為基礎參與地區政治。 1888 年,特拉凡科成為印度第一個建立立法委員會的土邦,該委員會於 1904 年改組為Sree Moolam 人民議會。所佔的份額感到不滿與其他顯赫種姓相比,可用席位比例較少。這種不滿引發了一系列爭取立法機構和政府職位平等代表權的運動。[ 215 ] Jatiaikya Sangham是一個旨在重新團結Paḻayakūṟ和Puthenkur社區的組織,它提出了創辦報紙的想法,並最終導致Nidhirikkal Manikkathanar於1887年創辦了Nasrani 。Deepika的不滿。[ 217 ]

1918年,聖托馬斯基督徒成立了平等公民權利聯盟,尋求向基督徒、穆斯林和阿瓦爾納印度教徒開放所有政府部門,並終止種姓制度。 1922 年,印度稅收部門與管理印度教寺廟的半政府組織Devaswom分離,取消了對非印度教徒和阿瓦爾納人進入行政部門的限制,他們的要求得到了部分滿足。 1920 年代,聖雄甘地建議喬治·約瑟夫等聖托馬斯基督教領袖脫離Vaikom Satyagraha (爭取阿瓦爾納印度教徒進入寺廟權利的運動),因為他認為這個問題僅僅是印度教徒關心的問題之一。[ 217 ] [ 218 ]泰特斯·瑟維頓迪伊爾(Titus Theverthundiyil)是甘地挑選的78名遊行者之一,參加了1930年丹迪遊行,以打破英國的食鹽壟斷。[ 219 ]

隨著 1932 年特拉凡科建立兩院制立法機構,四名聖托馬斯基督徒在下議院的 24 個席位中佔有一席之地,但與其他高種姓相比還是無法相比。[ 215 ] 1931 年人口普查記錄顯示,超過 31%的人口是基督徒,而 1820年這一比例僅為 4% 左右。社區學校。[ 217 ]隨後,迪萬和聖托馬斯基督徒之間發生了激烈的衝突——許多領導人被捕,著名報紙被禁,社區成員擁有的大型銀行被清算。[ 217 ] [ 221 ] 1937 年舉行了大選,聯合政治大會在為盟軍社區爭取更好的代表性方面發揮了重要作用。[ 222 ] TM Varghese當選為議會副主席,CP Ramaswami Iyer為當然主席。在聯合政治大會因內部衝突而解散後,聖托馬斯基督教領袖與奈爾斯結盟,成立了特拉凡科州議會,共同爭取建立負責任的政府並推翻艾爾。[ 215 ] 亞伯拉罕‧馬爾托馬動員敘利亞基督徒反對議會不與自由印度統一的舉動。[ 223 ] 1948年第一次大選後,在特拉凡科的三人內閣中,瓦爾蓋塞擔任內閣部長。[ 224 ]然而,第一位成為印度中央政府部長的聖托馬斯·克里斯蒂安是蓮花賜勳爵 約翰·馬泰,他曾擔任印度第一任鐵路部長,後來又擔任印度財政部長。提出新的憲法後不久,他就上任了。

1956 年 11 月 1 日,喀拉拉邦成立,共產黨在 1957 年贏得議會選舉後組成了該邦第一屆政府。[需要引文]儘管政府啟動了改革土地和教育部門的立法程序,但這些行為被認為侵犯了學校管理層和土地所有者的權利,而這些所有者主要是聖托馬斯基督徒和奈爾人。[ 226 ]聖多瑪斯基督徒之間的分歧進一步擴大,他們與奈爾服務社結盟,動員起來反對政府,最終在1958 年爆發了一場被稱為「解放鬥爭」的暴力鬥爭。政府於1959 年3 月31日解散。

社會文化與宗教認同

聖托馬斯基督徒無論從文化或宗教角度來說都是一個獨特的群體。雖然他們的禮拜儀式和神學仍然是波斯東敘利亞基督徒的,但他們的生活方式習俗和傳統基本上是印度的。人們常引用這樣一句話:「納茲拉尼人的文化是印度文化,信仰是基督教,禮拜儀式是敘利亞文化」。[ 228 ]

目前,聖托馬斯基督徒代表著一個多元文化群體。他們的文化主要受到東敘利亞語、西敘利亞語、印度語、猶太語[ 229 ]和拉丁禮儀的影響,並融合了當地習俗以及後來源自本土印度人和歐洲殖民者接觸的元素。他們的語言是馬拉雅拉姆語,即喀拉拉邦的語言,敘利亞語用於禮拜儀式。

在馬拉巴爾納斯拉尼 (Malabar Nasrani) 的禮拜儀式和傳統中可以觀察到猶太人的影響。[ 4 ] [ 229 ]他們的聖禮(聖彌撒)慶祝活動過去和現在都被稱為Qurbana,它源於阿拉姆語Qurbana(ةؘتؒآؐ),意為「犧牲」。直到 20 世紀初,Nasrani Qurbana 都是用敘利亞文舉行的。[ 230 ]

聖多瑪斯基督徒通常遵循印度教鄰居的社會習俗,並且可以在他們的虔誠活動中看到印度教象徵的痕跡。[ 231 ]諸如不可接觸制之類的社會罪惡進入了他們的習俗,但迪亞普爾宗教會議卻將其廢除。[ 232 ]與出生、結婚、懷孕、死亡等有關的聖事也藉鑒了印度教宗教習俗的細微差別。即使在今天,繫上印度教婚姻象徵「Minnu」也是基督教婚禮中最重要的儀式。 1519 年,葡萄牙旅行家杜阿爾特·巴博薩 (Duarte Barbosa)在訪問馬拉巴爾時,在其手稿《杜阿爾特·巴博薩之書》中評論了聖托馬斯基督教牧師使用與印度教徒類似的庫杜米的做法。 [ 233 ]

在中世紀馬拉巴爾的社會分層中,聖托馬斯基督徒憑藉其人數優勢和影響力以及對許多婆羅門和高種姓習俗的遵守,成功地將他們的社會地位與高種姓印度教徒的社會地位聯繫起來。[ 232 ] [ 234 ]在13和14世紀,許多聖托馬斯基督徒參與了當地統治者的胡椒貿易,許多人被任命為港口稅務官。當地統治者賜予他們土地並給予他們許多其他特權。隨著人數的不斷增多,大量聖托馬斯基督徒定居在內陸的胡椒種植區。[ 235 ]他們有權招募和訓練士兵,基督徒教練也被授予「Panikkar」的榮譽稱號,就像奈爾教練一樣。[ 236 ]他們仍享有徵稅的特權,而稅吏則被授予「Tharakan」的稱號。

像婆羅門一樣,他們有權坐在國王面前,也有權利像皇室成員一樣騎馬或大象。[ 232 ]他們是十七個弱勢種姓和社群的保護者,因此被稱為「十七個種姓的領主」。[ 232 ] [ 237 ]他們不允許低種姓的人加入他們的社區,因為擔心這會危及他們的高種姓地位。[ 237 ] [ 238 ]但當這個社會落入科欽和特拉凡科的拉賈斯統治之下時,這個王權時期就結束了。[ 239 ]他們擁有大量的卡拉里帕亞特訓練中心,特拉凡科和科欽的拉賈,包括著名的瑪爾坦達·瓦爾瑪,都招募訓練有素的基督教戰士來保衛他們的王國。[ 240 ]

高種姓的印度教徒和聖托馬斯基督教徒參加彼此的節日慶祝活動,在喀拉拉邦的某些地方,印度教國王在毗鄰的地方建造了印度教寺廟和聖托馬斯基督教教堂。直到19世紀,聖托馬斯基督教徒才有權進入印度教寺廟,一些聖托馬斯基督教徒領袖也擔任印度教神社和寺廟節日的贊助人。[ 241 ]但在19世紀,聖托馬斯基督徒與印度種姓制度的融合受到干擾:在某些地方,他們的純淨種姓地位受到質疑,並且被禁止進入許多印度教寺廟。他們試圖透過譴責印度教節日為異教偶像崇拜來進行報復。從 19 世紀 80 年代末開始,高種姓印度教徒和聖托馬斯基督徒之間就經常發生衝突,尤其是在節日碰巧的時候。聖托馬斯基督教各個教派之間的內戰暴力加劇了他們的問題。[ 242 ]

現有的傳統、音樂、禮儀與社會生活

聖多瑪斯基督徒在社會和宗教生活中仍然保留著許多古老的傳統和儀式。聖托馬斯基督教服務與其他服務相比具有許多獨特的特徵。 1970 年代以前,獻祭儀式完全以敘利亞語演唱。喀拉拉邦聖托馬斯基督教禮拜的許多曲調,尤其是東敘利亞傳統的曲調,都是古代敘利亞曲調的殘餘。[ 243 ] [ 244 ] [ 245 ]

- 聖多瑪斯基督徒非常虔誠地慶祝聖週四。這一天被稱為Pesaha,是一個馬拉雅拉姆語詞,源於阿拉姆語或希伯來語中的逾越節詞 Pasha 或 Pesah,紀念耶穌基督在耶路撒冷逾越節期間的最後的晚餐。在教會禮拜之後,整個社區都會在一家之主的領導下遵守食用Pesaha Appam的傳統。在逾越節前夕,教會會舉行長時間的特別禮拜,隨後進行聖餐禮。 [ 246 ] [ 247 ]

- 社區遵守大齋期,當地稱為Anpathu noyambu(五十天齋戒)或Valiya noyambu(Sawma Rabba,大齋戒),從潔淨星期一或前一個星期日(稱為Pētūrttà(意思是「回顧」),這是最初的習俗(在迦勒底敘利亞教會中仍盛行)[ 248 ]到復活節前一天,禁食一切肉、魚和蛋。他們也按照傳統進行25天的齋戒,齋戒在聖誕節當天結束。[ 249 ]

- 一般來說,進入教會前要脫鞋,婦女在禮拜期間要遮住頭部。

- 在棕櫚主日,又稱為Oshana或Hoshana Sunday,鮮花散佈在聖所周圍,這源自印度教的獻花儀式,人群高呼“ Oshana ”(ڐژڿګڲڥڢڵڐ (ʾōshaʿnā)),意思是“拯救、營救、救世主” ,希伯來文意為「拯救、營救、救世主」。然後,在獻牲(聖餐)之後,人們祝福棕櫚葉並分發它們。 [ 250 ]

- 聖禮(聖彌撒)的慶典通常被稱為聖獻祭禮,無論是東敘利亞聖獻祭禮或西敘利亞聖獻祭。聖餐禮主要以馬拉雅拉姆語進行,並誦讀禱文。然而,聖餐禮中的重要部分是用敘利亞語唱誦的。在 20 世紀,“Qurbana-kramam”,即“包含禮拜順序的書籍”,被翻譯成英文,以方便居住在喀拉拉邦以外且不懂讀寫馬拉雅拉姆語的信徒。

- 聖多瑪斯基督徒使用東敘利亞語術語Māràn Īshoʿ Mîshîħa (阿拉姆語的耶穌名字[ 251 ])來表示耶穌基督。

- 聖多瑪斯基督徒,特別是西敘利亞禮的基督徒,每天七次按照教規時間祈禱Shehimo 。 [ 252 ]

- 另一個尚存的傳統是在教堂慶典、婚禮和其他節日上使用muthukoda(裝飾傘)。傳統的鼓、拱門裝飾、裝飾傘和Panchavadyam都是教會慶祝活動的一部分。它們的使用已在整個喀拉拉邦流行起來。

- 聖托馬斯基督徒的建房、生育和婚姻聖禮和儀式與喀拉拉邦印度教徒的聖禮和儀式非常相似。[ 253 ]死亡聖事表達了基督教的經典主題,而印度文化的影響相當明顯。人們非常強調關於死後永生和基督最後審判的預期的觀念。[ 254 ]

- 聖多瑪斯基督徒不與近親結婚。規則是,新娘和新郎至少不能有五代或七代親戚。

- 聖托馬斯基督徒通常喜歡包辦婚姻,未來的伴侶會在新娘家的 Pennukanal(新娘探視儀式)上見面。[ 255 ]

- 聖托馬斯基督教婚姻習俗與西方基督教婚姻和當地印度教婚姻習俗有著獨特的差異。例如,訂婚和結婚通常在同一場儀式中一起進行。與西方基督教傳統不同的是,訂婚時新郎和新娘之間並不直接交換戒指,而是由代表耶穌基督的Kathanar提供和調解,象徵著是上帝讓這對夫婦走到一起走進婚姻。[ 256 ]綁上「曼伽拉蘇特拉」(Mangalasutra )和給新娘獻上「曼特拉科迪」(Manthrakodi)或「普達瓦」(Pudava),是從印度教借鑒而來的主要婚禮儀式。 Manthrakodi是一種帶有金色 zari邊框的絲綢紗麗,由牧師祝福後由新郎蓋住新娘的頭髮,它像徵著Nambudiri 婆羅門的“ Pudavakodukkal ”儀式,新郎同樣會用絲綢布蓋住新娘的頭髮。新娘的頭。[ 255 ] [ 257 ]

- 聖托馬斯基督徒在其房屋和教堂中廣泛使用Nilavilakku(一種點燃的金屬燈)、Kindi、Kalasha和其他青銅器。[ 258 ] [ 259 ]

- 婚禮前一天晚上,會舉行一場名為「 Madhuram Veppu 」的儀式。婚禮儀式分別為新娘和新郎舉行。其中包括由舅舅為新娘和新郎提供糖果。它是從Knānāya(南方派) 社區的「Chantham Charthal 」傳統中藉鏡而來,在這個傳統中,新人同樣可以享用糖果。Chantham Charthal為新娘準備的儀式包括在手掌和腿上塗抹指甲花、檀香和薑黃,以像徵純潔。按照儀式,新郎的臉會被刮得很乾淨。所有傳統儀式都伴隨著帕南種姓表演的帕南帕圖 (Panan Pattu),他們唱著給予敘利亞基督徒的恩賜和特權。[ 75 ] [ 260 ] [ 261 ]

- 聖托馬斯基督教婦女的傳統服飾是Chatta 和 Mundu,一種無縫的白色服裝,現在只有年紀較長的女性信徒才可以穿。隨著整體趨勢的發展,紗麗和Churidar在年輕一代中變得流行起來。[ 249 ] [ 262 ]

- 許多藝術形式仍然存在於聖人之中,例如Margamkali(一種古老的圓形舞蹈形式,以Nilavilakku為中心)和Parichamuttukali (一種古老的軍事舞蹈形式,敘利亞基督教男子手持劍和盾牌,跟隨Kalaripayattu的動作和步伐) 。

教堂建築

最早的文獻證據是塔里薩帕利銅板,其提到公元 823 年至 849 年間在奎隆建造了塔里薩帕利教堂。葡萄牙駐馬拉巴爾使節安東尼奧·古維亞(Antonio Gouvea)在其 16 世紀的作品《Jornada》中提到,幾乎所有聖托馬斯基督徒的教堂都遵循了當時印度教寺廟的模型,但以教堂前院的巨大花崗岩十字架為特色。儘管外觀與寺廟相似,但教堂內部空間的結構始終遵循東敘利亞建築神學。因此,當代風格是印度建築和亞述禮儀概念的融合。[ 263 ]教堂坐東向西,內部分為三層:聖所(madbaha)、詩班(qestroma)和中殿(haykla)。

瑪德巴哈(madbaha ) 位於建築物東側的最高平台,代表天堂。主祭壇位於東牆。聖殿的北面是聖器收藏室( diaqonikon );南面是洗禮堂,聖殿有欄桿保護,大部分時間都用紅色的窗簾遮住;這是在聖餐儀式中打開的。聖所內的油燈始終亮著,象徵上帝的存在。 madbaha透過一條名為sqaqona的低牆小路與qestroma和haykla相連。席室裡有唱詩班和低階神職人員的座位。聖壇內有一個高架平台或講台,上面設有一個祭壇、兩個讀經台和高級神職人員的椅子。信徒站在祭壇前,男女有單獨的座位。

主入口位於建築的西側;前端有前廳、柱子、壁柱等建築裝飾,前院豎有旗桿。後院安裝一兩口鐘,用於報告儀式時間、教會成員去世的消息或向公眾通報災難。[ 264 ] [ 265 ]

波斯十字架

東敘利亞聖托馬斯基督教會已接受波斯十字架作為其標誌。人們稱它為「Nasrani Menorah」[ 266 ]或「Mar Thoma Sleeva」(聖湯瑪斯十字架)。[ 267 ]對於聖多瑪斯基督教符號有幾種解釋。基於基督教猶太教傳統的解釋認為,它的設計是基於猶太教的七燭台,這是希伯來人的古老象徵,由七個分支燈台(燭台)組成。[ 266 ]聖多瑪斯十字架也出現在馬蘭卡拉東正教敘利亞教會的官方徽章上。

根據當地文化的解釋,十字架上沒有耶穌的形象,只有像徵「歡樂」的花臂,這指向聖保羅的復活神學,頂部向下的鳥(很可能是鴿子)代表耶穌基督復活時的聖靈。十字架象徵基督。蓮花象徵聖父,他生下了聖子。這三個階梯表示著耶穌受難地,也像徵著教會──從十字架流淌出來的恩典的管道。蓮花也可能像徵著與佛教的文化聯繫,而蓮花上的十字架則表明基督教是在佛國建立的。[ 267 ] [ 268 ]

今天

2010 年,德維卡和瓦爾蓋塞撰文指出:“[聖托馬斯基督徒]目前是一個相當大的少數群體,在喀拉拉邦生活的各個領域都有著強大的影響力。” [ 269 ]

社會經濟地位

儘管聖托馬斯基督徒在葡萄牙征服後不得不放棄他們的社會和宗教特權,但從 19 世紀起他們開始重新成為一個強大的團體。他們在銀行業、商業、經濟作物、印刷媒體、電影業等許多領域發揮了先鋒作用。職業者中比例最高的。[ 271 ]聖湯瑪斯基督徒的人均土地擁有量領先其他所有基督徒,其中許多人擁有大片莊園。隨著條件的變化,他們從水稻和椰子農業轉向種植園農業以及橡膠、香料和經濟作物的貿易。他們也在喀拉拉邦乃至整個印度的教育機構中發揮著重要作用。[ 272 ]該社區的教育成就幫助其成員獲得了相當一部分中央和州政府的職位。[ 270 ] 2024年,喀拉拉邦政府恰好在其立法議會中提交了政府僱員的社區明智報告。數據顯示,當時全州政府僱員總數為5,45,423人,其中7,3713人來自先進基督教團體,即聖托馬斯基督徒,佔政府僱員總數的13.5%。[ 273 ] [ 274 ]由於他們的教育程度和在喀拉拉邦有限的就業機會,他們成為移民率最高的群體。他們由此產生的匯款也幫助了該社區的社會經濟進步。根據喀拉拉邦發展研究中心 1998 年的喀拉拉邦移民調查,聖托馬斯基督徒在社會經濟發展指數方面位居喀拉拉邦所有其他社區之首,該指數基於土地、住房和耐用消費品擁有量等參數、教育及就業狀況。[ 275 ]

人口統計

聖湯瑪斯敘利亞基督徒佔喀拉拉邦總人口的 12.5%,佔該邦基督教徒的 70.73%。[需要引用] KC Zachariah 指出,20 世紀是聖托馬斯基督徒在人口和社會經濟地位方面經歷重大轉變的時期。 1900 年左右,社區集中在少數幾個地區,地理位置穩定,並且「......特點是死亡率非常高,出生率非常高,結婚年齡很早,每個已婚婦女生育10 至12 個孩子」。上個世紀,人口基數從約10萬人增加了8倍,其中兒童佔近50%。然而,聖托馬斯基督徒的人口成長率在1960年代後急劇下降,與喀拉拉邦的其他社區相比,其出生率最低、結婚年齡最高、計劃生育使用率最高、生育率最低。兒童比例已降至25%以下。社區的絕對規模和相對規模呈減少趨勢,並且正在接近人口零成長的狀況。[ 276 ]

截至 2001 年,在喀拉拉邦,85% 以上的聖托馬斯基督教徒居住在該邦南部的七個地區 -科拉姆、帕塔南提塔、阿勒皮、科塔亞姆、伊杜基、埃爾訥古勒姆和特里蘇爾。他們也移居到印度的其他城市,如烏提、芒格洛爾、班加羅爾、金奈、浦那、德里、孟買、哥印拜陀、海得拉巴和加爾各答。獨立後,移民人數急劇增加,主要目的地為美國、加拿大、西歐、澳洲和中東。據粗略估計,20% 至 25% 的聖托馬斯基督徒居住在喀拉拉邦以外。[ 275 ]

敘利亞基督教徒種姓地位

儘管存在教派差異,聖托馬斯敘利亞基督徒在喀拉拉邦的種姓制度內享有共同的社會地位,被視為高種姓社區。[ 277 ]

在喀拉拉邦的歷史王國中,例如科欽和特拉凡科,聖托馬斯基督徒被賦予種姓特權,使他們與高種姓印度教徒處於同一水平。[ 75 ]人類學家LK Ananthakrishna Iyer記錄道,除了給予奈爾人等群體的特權外,他們還被賦予了其他特權,比如在房屋前建造圍欄的權利(這項權利原本只授予婆羅門),並且被安置在「幾乎與君主平起平坐」。[ 278 ]他們遵循與印度教徒相同的種姓和污染規則,有時他們被認為是污染中和者。[ 279 ] 1599 年,葡萄牙宗教裁判所頒布了迪安佩爾宗教會議第九項法令,禁止聖托馬斯基督徒實行不可接觸制,除非法律要求或有必要確保與瓦爾納人進行社會接觸。[ 280 ]

他們傾向於內婚,甚至不會與其他基督教團體通婚。聖多瑪斯基督徒內部分為北方派和南方派,根據教會取向又分為多個教派,使得劃分模式極為複雜。福雷斯特認為,聖托馬斯基督教社區內的北方派和南方派分裂成兩個群體,與亞種姓非常類似。[ 277 ]

基督教大會

馬拉蒙大會是亞洲最大的年度基督教集會之一。[ 281 ]活動於二月在科任切裡附近的馬拉蒙科任切裡橋旁的潘巴河廣闊沙床上舉行。第一次大會於 1895 年 3 月舉行,為期 10 天。

喀拉拉邦的另一個重要會議是每年在馬蘭卡拉東正教敘利亞教會的聖史蒂芬大教堂舉行的中央特拉凡科會議。[ 282 ] [ 283 ]第一次大會於1915年舉行。

馬蘭卡拉正教會敘利亞最大的大會之一是卡盧普帕拉正教會大會。[ 284 ]此節慶於馬尼馬拉河的Koithottu沙洲舉行,每年有超過5,000人參加。[ 285 ]大會於1943年開始,持續了8天。

蘭尼正統大會是馬蘭卡拉正統敘利亞教會的年度大會。[ 286 ]大會現位於蘭尼鎮的 Mar Gregorios 天主教中心舉行,始於 1967 年。

馬拉帕利敘利亞正統大會是馬蘭卡拉敘利亞正教會的年度大會,在帕塔南提塔的馬拉帕利舉行。[ 287 ]第一次大會於1989年在馬拉帕利(瓦利亞帕利聖約翰伯大尼東正教教堂)舉行。

特里凡得瑯正教會大會是由特里凡得瑯正教會教區舉辦的年度會議。[ 288 ]該大會於 1988 年在烏洛爾的聖三一阿拉瑪納教堂舉行。

參見

來源

參考

- Thomas (2018),頁. 4.

- “芝加哥聖托馬斯使徒教區(敘利亞-馬拉巴里斯)”。天主教等級制度.org。戴維·M·切尼。2015 年1 月 23 日檢索。

- “Stcei”。 Indianchristianity.com 。檢索日期:2017 年9 月 24 日。

- Ross,Israel J. (1979)。 「南印度的儀式與音樂:喀拉拉邦的敘利亞基督教禮儀音樂」。亞洲音樂。11(1):80–98。JSTOR833968。

- King, Daniel(2018 年 12 月 12 日)。敘利亞世界。勞特利奇。頁784.ISBN 978-1-317-48211-6。

- 康斯丁,約翰‧約瑟夫;克南,托馬斯(1942 年)。跨越世界。朗文,格林。頁67.

- 托馬斯,索妮亞(2011 年 10 月)。 「第四章:差異的身體:雅利安人的種族起源與性道德」。從 Chattas 到 Churidars:印度世俗國家的敘利亞基督教宗教少數派(博士論文)。羅格斯大學。檢索日期:2024 年1 月 26 日。

- Perczel (2013),第 163 頁。 416.

- Brock (2011a)。

- Fahlbusch,Erwin;布羅米利,傑弗瑞‧威廉;洛克曼,Jan Milic(2008)。基督教百科全書。威廉。 B.Eerdmans 出版公司。頁285.ISBN 978-0-8028-2417-2。

- 以色列博物館(1995 年)。印度猶太人:三個社群的故事。北卡羅來納州。頁27.ISBN 978-965-278-179-6。

- Baum & Winkler (2003),頁。 52.

- Bundy,David D.(2011)。“提摩太一世”。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- https://web.archive.org/web/20221212130216/https://dailyhistory.org/How_did_Timur_change_the_history_of_the_world%3F

- “暴君帖木兒的十大恐怖行為”。2018年 1 月15日。

- https://web.archive.org/web/20240902072605/https://cnewa.org/web/20240902072605/https://cnewa.org/eastern-christian-churches/the-assyrian-church-of-the -東方/

- “被遺忘的東方教堂 | 歐亞大陸的 SIL”。

- “東方教會:兩千年的殉道與使命”。2016年 1 月27日。

- Frykenberg(2008),頁. 111.

- “聖托馬斯基督徒”。大英百科全書。 2010 年 2 月 9 日檢索。

- Frykenberg(2008),第 134-136 頁。

- Perczel,István(2014 年 9 月)。「加舒尼馬拉雅拉姆語:印度基督教文學早期的見證」。雨果耶:《敘利亞研究雜誌》。17 (2): 291。

- 大英百科全書(2011 年)。戴安佩爾宗教會議。大英百科全書在線。大英百科全書公司2011 年12 月 23 日檢索。

- 有關宗教會議的法令和法令,請參閱。葛迪斯 (Michael Geddes),《馬拉巴爾教會簡史及迪亞姆佩爾宗教會議等》倫敦,1694 年;代表。載於 George Menachery 主編,《印度教會史經典》,第 1 卷,Ollur 1998,第 33-112 頁。

- FL Cross; EA Livingstone,編。 (2009)[2005]。「Addai 和 Mari 的禮拜儀式」。《牛津基督教教會辭典》(第 3 版修訂版)。牛津大學出版社。國際標準書號 9780192802903。

- “印度——特拉凡科人口普查報告——1871 年人口普查”。censusindia.gov.in 。檢索日期:2024 年12 月 8 日。

- “印度 - 科欽,第一部分,第二部分,第十九卷 - 1941 年人口普查”。新人口普查局。檢索日期:2024 年12 月 8 日。

- Joseph (2011)。

- “喀拉拉敘利亞基督教徒、印度使徒、使徒之墓、波斯教會、迪安普爾的賽昂德 – 庫南十字誓言、後續分裂和納斯拉尼人民”。納斯拉尼斯。 2007 年 2 月 13 日。

- 布洛克(2011c)。

- 喬治,VC,《迪安珀會議前後的印度教會》。普拉卡薩姆出版物。

他希望在社區內傳播景教。他和亞述牧首之間產生了誤會,從 1962 年起,馬拉巴爾的迦勒底敘利亞教會內部就分成了兩個派別,一個被稱為牧首黨,另一個被稱為主教黨。

- “印度東方教會”。原文存檔於2011年5月15日。2010 年10 月 2 日檢索。

- Brock(2011b)。

- 南亞。任務高級研究與通訊中心。 1980 年,頁114. ISBN 978-0-912552-33-0。

代表新教改革運動的馬爾托馬敘利亞教會於19世紀脫離了敘利亞東正教會。

- Fenwick (2011b)。

- “普世關係”。marthomanae.org。2016年 5 月9日。檢索日期:2017 年6 月 26 日。

- “使命與願景”。印度聖多瑪斯福音派教會(steci)是一座聖公會。原文存檔於 2021 年 1 月 18 日。檢索日期:2020 年4 月 27 日。

- Dalal, Roshen (2014 年 4 月 18 日)。印度的宗教:九大主要信仰的簡明指南。企鵝圖書。國際標準書號 978-81-8475-396-7。

- Neill (2002),第 247-251 頁。

- Fahlbusch,Erwin;洛克曼,揚‧米利克;布羅米利,傑弗瑞‧威廉;姆比蒂,約翰;佩利坎,雅羅斯拉夫;維舍爾,盧卡斯(1999)。基督教百科全書。威廉。 B.Eerdmans 出版公司。第687-688頁 。 978-90-04-11695-5。

- Melton,J. Gordon;鮑曼,馬丁(2010 年 9 月 21 日)。世界宗教:信仰與實踐綜合百科全書,第二版[6 卷]。 ABC-CLIO。頁707.ISBN 978-1-59884-204-3。

- 安德森,艾倫;唐,埃德蒙(2005)。亞洲與五旬節派:亞洲基督教的魅力面貌。 OCMS。第192–193、195–196、203–204頁 。 978-1-870345-43-9。

- Bergunder,Michael(2008 年 6 月 6 日)。二十世紀的南印度五旬節運動。威廉。 B.Eerdmans 出版公司。第15–16、26–30、37–57頁 。 978-0-8028-2734-0。

- Županov,Ines G.(2005)。傳教熱帶:印度的天主教前沿( 16 至 17 世紀)。密西根大學。頁99 及註釋。國際標準書號 0-472-11490-5。

- Malieckal,Bindu(2005年)。 「穆斯林、母系社會與仲夏夜之夢:歐洲人與印度馬拉巴爾的馬皮拉人的邂逅」。穆斯林世界。95 (2): 300. doi : 10.1111/j.1478-1913.2005.00092.x。

- Mathur,PRG(1977)。喀拉拉邦的 Mappila 漁民:棲息地、科技、經濟、社會和文化之間的相互關係研究。喀拉拉邦歷史學會。頁1.

- Vadakkekara(2007),頁。 52.

- Vellian (1986),頁. 0-1。

- Malekandathil (2003),第 19-20 頁。

- Podipara (1971),頁. 2.

- Frykenberg (2010),頁. 113.

- Kollaparambil(1992),頁84-85。

- 撒迦利亞, 保羅;林恩·約翰遜。“印度基督教令人驚訝的早期歷史”。史密森尼雜誌。

- “托馬斯使徒” . 2011年2 月 8 日。

- “尋找印度古城”。 2006 年 6 月 11 日。

- Bayly (2004),頁. 244.

- Thomas Puthiakunnel,(1973)“印度的猶太殖民地為聖托馬斯鋪平了道路”,《印度聖托馬斯基督教百科全書》,編輯。喬治‧梅納奇里 (George Menachery),第一卷II.,Trichur。

- Frykenberg(2008),頁. 99; Klijn (2003),頁. 15;奇爾德斯(2011);梅德利科特(1912)。

- 尤西比烏斯,第五卷第10章; Frykenberg (2008),頁. 103; Baum & Winkler (2003),頁. 52;梅德利科特(1912年); Whitehouse (1873),第 12-20 頁。

- “印度基督教”。

- Frykenberg(2008),頁. 92.

- “托馬斯·拉姆班之歌”摘自《Menachery G》(編); (1998)《印度教會歷史經典》,第卷我,納茲拉尼斯,Ollur,1998年。

- 懷特豪斯,托馬斯(1873年)。黑暗土地上的殘留光明:對馬拉巴爾敘利亞教堂的研究。 William Brown and Co.第 23-42頁 。

- James Arampulickal (1994)。敘利亞-瑪拉巴天主教移民的牧養。印度東方宗教研究所出版品。頁40.

- Orientalia christiana periodica: Commentaril de re orientali...:第 17-18 卷。教皇東方學院。 1951 年,頁233.

- Adrian Hastings (2000 年 8 月 15 日)。世界基督教史。威廉。 B. 艾德曼斯。頁149. ISBN 978-0-8028-4875-8。

- 旅遊部. 「七個半教堂(Ezhara Pallikal)」。

- Muthiah,S.(1999 年)。重現馬德拉斯:環顧四周的歷史指南,並補充「從前有座城市」的故事。東西方書籍。頁113. ISBN 818-685-222-0。

- Frykenberg(2008),頁. 99.

- Mundadan & Thekkedath(1982),第 30-32 頁。

- Mani,Thattunkal Zachariah(2016 年)。ThomaaSleehaayude Kerala ChristhavaSabha Onnaam Noottaandil。 TZMani。頁14.[缺少 ISBN ] [需要完整引文]

- Ayyar,LK Anantakrishna(1926)。敘利亞基督徒的人類學。科欽政府出版社。頁3.

- Frykenberg(2008),第 101-102 頁。

- Malekandathil (2010),第 38-61 頁。

- 陰謀 (2000)。

- 布朗(1956),頁。 [需要頁]。

- Malekandathil(2014 年)。

- [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]

- Medlycott (1912)。

- Frykenberg(2008),第 102-107、115 頁。

- 梅德利科特(1912); Kollaparambil (1992),第 1-20 頁; Frykenberg (2010),頁. 113; Fahlbusch、Bromiley 和 Lochman(2008),頁. 286.

- Frykenberg(2010),頁. 113; Baum & Winkler (2003),頁. 52; Swiderski (1988a)。

- Kollaparambil (2015),頁. 129.

- Neill(2004),頁42-43。

- Nedungatt (2001),頁. 41:與東敘利亞教會相關:聖托馬斯基督徒與其他國家的基督教中心在空間上的分離並不是絕對的,因為在其歷史的早期階段,他們發現自己與東敘利亞教會有著融洽的關係。無論是他們的傳統還是後來的文獻,都沒有表現出這種關係所引起的任何約束或怨恨的跡象。另一方面,一切都表明這是一個愉快的工作安排。他們在歷史早期就處於困境之中,而當今「南方主義者」的祖先作為恩人出現,似乎與該社區接受與東敘利亞教會的團契相吻合。 – Benedict Vadakkekara 博士

- D'Aguiar,Rev. J. Monteiro。 《聖多瑪斯基督徒大憲章》, KSP,編號: 4,頁172和195。

- Burjor Avari – 印度古代史,Taylor & Francis,2007 年,第 221 頁, ISBN 0-415-35615-6

- Pothan (1963),第 102-105 頁。

- 沃納·桑德曼;阿爾穆特‧欣策;弗朗索瓦·德·布盧瓦(2009年)。Exegisti Monumenta:尼可拉斯西姆斯-威廉斯紀念文集。奧托·哈拉索維茨出版社。頁38. ISBN 978-3-447-05937-4。

- Baum & Winkler(2003),頁. 53.

- Walker(2011)。

- Frykenberg (2008),頁. 112.

- Cosmas Indicopleustes (2010 年 6 月 24 日)。 JW McCrindle(編)。埃及僧侶科斯馬斯的基督教地形圖:從希臘語翻譯並附有註釋和介紹(2010 年版)。劍橋大學出版社。第48、119–120、365–366頁。 978-1-108-01295-9。2012 年11 月 3 日檢索。

- Frykenberg(2008),第 105、110 頁。

- Silverberg,羅伯特(1996)。《祭司約翰的國度》,第 29-34 頁。俄亥俄大學出版社。國際標準書號1-84212-409-9。

- Liščák (2018),第 4-5 頁。

- Massing, Jean Michel;阿爾伯克基,路易斯·德;布朗,喬納森;岡薩雷斯,JJ 馬丁(1991 年 1 月 1 日)。約 1492 年:大航海時代的藝術。耶魯大學出版社。國際標準書號 978-0-300-05167-4。

- 1100 年至 1500 年期間基督教歐洲與阿拉伯伊斯蘭世界之間的製圖:不同的傳統。太棒了。 2021 年 6 月 17 日 頁。 176. ISBN 978-90-04-44603-8。

- Liščák (2018),頁. 5.

- Kerala Charithram P.59 Sridhara Menon。 [需要完整引文]

- V. Nagam Aiya (1906),《特拉凡科州手冊》,第 153 頁。 244.

- Perczel(2018)。

- “歷史”。Quilon.com。

- Yogesh Sharma (2010)。沿海歷史:前現代印度的社會與生態。 Primus 圖書。頁78. ISBN 978-93-80607-00-9。

- Malekandathil(2010),第 166 頁。 43.

- Fiey, JM (1993)。為了新的基督教東方人;東方和西方敘利亞語教區列表,p. 96. 貝魯特:東方研究所。

- Wilmshurst (2000),頁. 343,391。

- Baum & Winkler(2003),頁. 105.

- Van der Ploeg (1983),頁. 3.

- “MS Vatican Syriac 22 和 MS Vatican Syriac 17:在南印度複製的敘利亞文手稿”。納斯拉尼斯。 2012 年 4 月 6 日。

- Mingana (1926),第 163 頁。 451-452。

- Wilmshurst (2000),頁. 378.

- Van der Ploeg (1983),第 233 頁。 4.

- Jordanus, Catalani;尤爾,亨利;帕爾 (Parr),查爾斯‧麥考 (Charles McKew) 捐贈者;帕爾,露絲(1863 年)。Mirabilia descripta:東方奇蹟。倫敦:哈克魯特學會印刷。頁第23段31.

- 安東尼,馬丁·托馬斯(2010 年 6 月 5 日)。「印度人約瑟夫的故事;對前葡萄牙時期聖托馬斯基督徒事務的歷史評價」。納斯拉尼斯。

- Wilmshurst (2000),第 20、347、398、406–407 頁。

- Baum & Winkler(2003),第 106-111 頁。

- Frykenberg(2008),第 122-124 頁。

- Frykenberg(2008),第 125-127 頁。

- Frykenberg(2008),第 127-128 頁。

- Frykenberg(2008),第 130-134 頁。

- Neill(2004),頁208-210。

- 梅德利科特(1912);高橋(2011); Neill (2004),第 208-214 頁; Vadakkekara (2007),頁. 78; Prasad (2009),頁. 484.

- “追溯敘利亞基督徒的文化遺產”。印度教徒。 2011 年 2 月 21 日。

- Van der Ploeg (1983),第 233 頁。 [需要頁]。

- Prasad(2009),第 163 頁。 484.

- Frykenberg(2008),頁. 136.

- Takahashi(2011)。

- Frykenberg (2008),頁. 367.

- Neill (2004),第 316-317 頁。

- Neill (2004),頁. 319.

- 印度人口普查(1961 年:喀拉拉邦)。總登記官辦公室。 1965 年,頁111.

關於咒罵的措辭,有多種說法,一種說法是它針對葡萄牙人,另一種說法是它針對耶穌會士,還有一種說法是它針對羅馬教會的權威。

- Neill(2004),頁. 319:“…直到今天,喀拉拉邦獨立馬蘭卡拉教會的所有成員都認為這是他們的教會恢復獨立並回歸其本質的時刻。”

- Neill (2004),頁. 320.

- Frykenberg(2008),頁. 368 年:“托馬斯副主教經十二位卡塔納爾的按手禮被推舉為高級主教,並獲得了馬爾托馬一世的頭銜。”

- Neill(2004),第 320-321 頁。

- Frykenberg(2008),頁. 361:「起初,大部分都留在老副主教那裡,他在Koonen Cross 晉升為Metran 職位後,獲得了Mar Thoma I 的稱號,並添加了諸如'全印度的Metran'、'印度之門'等古老稱號’」。

- Mundadan & Thekkedath(1982),第 96-100 頁。

- Neill(2004),頁. 323.

- Frykenberg(2008),頁. 361:「…荷蘭人允許『老派』天主教徒接受加爾默羅會的『指導』,並允許他們保留亞歷山大·帕拉姆皮爾(Alexander Parampil) 先生(又名亞歷山大·德·坎波斯(Alexander de Campos))作為使徒代理。

- (1973,1982,1998)

- Podipara(1970 年)。

- (1956 年)。

- Tisserant(1957 年)。

- Mundadan & Thekkedath(1982),頁。 [需要頁]。

- [ 28 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ]

- Vadakkekara(2007),頁。 84; Frykenberg (2008),頁. 361; Fernando & Gispert-Sauch (2004),頁. 79; Chaput (1999),第 7-8 頁; Perczel (2013),頁. 425.

- Vadakkekara(2007),頁。 84.

- 迷思學會季刊。第3卷。神話社會。 1911. 頁141.

這一事件標誌著敘利亞教會歷史上的一個新紀元,並導致該團體分裂為兩派,即根據 Diamper 宗教會議的規定信奉羅馬教會的 Pazhayakuru(羅摩敘利亞人);還有普坦庫魯人,即詹姆斯黨敘利亞人,他們在庫南十字誓言之後從安提阿得到了馬爾·格雷戈里,並承認了其精神至高無上的地位。前者的成立歸功於大主教梅內塞斯(Menezes) 和1599 年在迪安佩爾(Diamper) 舉行的宗教會議,而起義後的和解則歸功於教皇於1659 年任命的加爾默羅會主教聖瑪麗約瑟夫神父。

- 尼爾,史蒂芬(1970 年)。印度和巴基斯坦基督教會的故事。基督教文學協會。頁36.

二十年後,人們發現大約三分之二的人民仍然效忠羅馬;三分之一的人站在副主教一邊,自組為獨立的馬蘭卡拉教會,忠於古老的東方傳統,反對羅馬的一切主張。

- 麥肯齊,戈登·湯姆森(1901)。特拉凡科的基督教。特拉凡科政府出版社。頁28. ISBN 9781230341651。

- Amaladass (1993),第 14-15 頁。

- Frykenberg(2008),頁. 249.

- Vadakkekara(2007),頁。 88.

- Perczel (2013),第 163 頁。 417.

- 布洛克(2011d)。

- 梅德利科特(1912); Koonammakkal (2013),第 266、267、276 頁;塔利安(1961年)。

- “西蒙·多米尼克斯大主教”。天主教的等級制度。

- Brown(1956),頁 115-117; Mooken (1977),第 50-51 頁; Mooken (1983),第 25-26 頁; Neill (2002),第 62-65 頁; Perczel (2013),第 428-431 頁。

- Fenwick(2011a)。

- Perczel (2013),頁. 427 及註釋。

- Malekandathil(2013)。

- Neill(2002),頁. 67.

- Neill(2002),頁68-69。

- Neill(2004),頁67-68。

- Perczel (2013),第 431-432 頁。

- Mathew,NM(2006 年)。馬爾托瑪教堂的歷史(馬拉雅拉姆語)。卷1.第205-207頁 。

- Kochumon,MP ,卡圖曼加特( Kattumangat)的聖主教(馬拉雅拉姆語)。第 42-44頁 。

- Varghese Kasessa,KC馬拉巴爾獨立敘利亞教會的歷史(馬拉雅拉姆語)。頁45.

- 芬威克,約翰(2009)。被遺忘的主教。新澤西:喬治亞出版社。第200–246頁 。

- [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ]

- 伯吉斯,麥可(2005)。東正教教堂。麥克法蘭。頁175. ISBN 0-7864-2145-2。

- Bayly (2004),第 281-286 頁。

- 喬治約瑟夫,《喀拉拉邦基督教民族主義者的生活和時代》,Orient Blackswan,2003 年,第 33–39 頁, ISBN 81-250-2495-6

- Neill(2004),頁. 241.

- Cherian,CV 博士,《印度東正教》。學術出版社,學院路,科塔亞姆。 2003.頁254-262。

- Bayly (2004),頁。 300.

- (2011)。

- “傳教士帶領國家走向復興:皮納拉伊”。印度教徒。 2016 年 11 月 13 日。

- “喀拉拉邦慶祝 CMS 使命”。基督教會傳教會2016 年 11 月 9 日。

- “印度英國國教教會史”,艾爾·查特頓 (1924) 著。anglicanhistory.org。

- “南印度教會 (CSI)”。喀拉拉邦窗口.net。

- “托馬斯·羅庫斯大主教”。天主教等級制度。

- 瑪蒂娜,賈科莫(1986 年)。庇護九世(1851–1866)。宗座格魯吉亞大學。第372-374頁 。 8876525432。

- Wilmshurst (2000),頁. 34.

- “讓·埃利·梅呂斯主教”。天主教等級制度。

- “東方教會——印度”。

- Wilmshurst (2000),頁. 75.

- Mooken (1987)。

- Mooken (1975),頁. 11-26。

- Perczel (2013),第 163 頁。 435-436。

- Vadakkekara(2007),頁。 103.

- Varghese,AP –印度:歷史、宗教、願景和對世界的貢獻,大西洋出版社 2008 年,ISBN978-81-269-0903-2,第 376–378 頁

- MP Varkey、 Pulikkottil Joseph Mar Dionysious II,馬蘭卡拉教會雅各派大主教(馬拉雅拉姆語)、 Malayala Manorama。 1901 年。

- Cheriyan,CV,《印度東正教》。學術出版社,學院路,科塔亞姆。 2003 年,頁294.

- Mathew,NM(2007 年)。馬爾托瑪教堂的歷史(馬拉雅拉姆語)。卷二.頁125.

- Kiraz, George A. (2011b)。「阿卜杜勒馬西哈二世」。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。

- Kiraz (2011a)。

- K Mani Rajan(2017 年)。敘利亞東方的聖父葬於喀拉拉邦(PDF)。 JSC 出版品。第111-116頁 。

- 《東方基督教史》 ——泰勒與法蘭西斯出版社,第 372-374 頁。

- Vadakkekara(2007),頁。 94-96。

- Cherian,CV 博士,《印度東正教》。學術出版社,學院路,科塔亞姆。 2003.頁354.

- Chediath,Geevarghese(2012)。馬蘭卡拉天主教堂(PDF)。 Vadavathoor:OIRSI 出版品。第 201、226 頁。 978-81-88456-91-8。

- PT Thomas 牧師和 PC Zachariah 牧師。此事發生在馬爾托馬教堂。 1961 年。

- 托馬斯,KT 和牧師 TN Koshy。信仰的考驗。埃爾訥古勒姆。 1965 年。

- Valayil C, John (2018 年 2 月 22 日)。跨國宗教組織與實踐:科威特喀拉拉邦五旬節教會的背景分析。太棒了。第96-108頁 。 978-90-04-36101-0。

- John,Stanley(2020 年 12 月 10 日)。喀拉拉邦基督教「新一代」教會的崛起。太棒了。第271-291頁。 國際標準書號 9789004444867。S2CID 234532613。

- Kumar, P. Pratap 編。 (2019 年 12 月)。《尼丹:印度研究國際期刊》。Nidan:印度教研究雜誌。4 ( 2 ) : 7–18 。

- Karkkainen, Veli-Matti (2009 年 8 月 26 日)。世界上的靈性:全球背景下的新興五旬節神學。威廉。 B.Eerdmans 出版公司。第72-87頁。 978-0-8028-6281-5。

- “托馬斯·克里斯蒂安斯——後期發展”。大英百科全書。 2024 年 6 月 13 日。

- Anderson, Allan (2004 年 5 月 13 日)。五旬節派簡介:全球靈恩派基督教。劍橋大學出版社。第124-127頁 。 978-0-521-53280-8。

- 塞繆爾(Samuel),喬伊·T.(2018 年)。 「第 1 章。印度喀拉拉邦五旬節運動與新靈恩運動簡史」。印度 新 靈恩派 信徒 的 精神 體驗.伯明翰大學。

- 布朗,坎迪·岡瑟(2011 年 2 月 24 日)。全球五旬節派和靈恩派治療。牛津大學出版社。頁334. ISBN 978-0-19-979306-8。

- Turner, Bryan S.; Salemink,Oscar,編輯。 (2015)。勞特利奇亞洲宗教手冊。勞特利奇。頁90. ISBN 978-1-317-63646-5。

- Thomas Johnson Nossiter,《喀拉拉邦的共產主義:政治適應性研究》,加州大學出版社,1982 年,第 78-82 頁,ISBN0-520-04667-6

- 印度、巴基斯坦、孟加拉百科全書

- Devika & Varghese (2010),p. [需要頁]。

- 傑弗裡,羅賓(1976 年 3 月)。「特拉凡科的聖殿進入運動」。社會科學家。4(8 ) : 11–12。

- “重塑無名英雄”。印度教徒。 2015 年 11 月 14 日。

- Devika & Varghese(2010),第 19-20 頁。

- 唐納德·尤金·史密斯等著——《南亞政治與宗教》,普林斯頓大學出版社,1966 年,第 34 頁。 190.

- 喬治·馬修——通往世俗喀拉拉邦的公共之路,概念出版公司,1989 年, ISBN 81-7022-282-6,第 91-103 頁。

- PR Saraswati (2007 年)。 「印度基督教對印度社會的影響」。幾個世紀以來印度的基督教(PDF)。正版書籍。第205-252頁 。 9788173627866。原文 存檔(PDF)於2012年7月11日。

- “喀拉拉邦立法機構的歷史”。keralaassembly.org 。2012 年6 月 16 日檢索。

- 關於金融教育與社會的思考。 Motilal Banarsidass 出版品。頁114. ISBN 9788120830752。

- 喀拉拉邦社會經濟調查 1968 年

- 托馬斯·約翰遜·諾西特 (1982)。喀拉拉邦的共產主義:政治適應研究。加州大學出版社。第155-156頁 。 978-0-520-04667-2。

- Amaladass (1993),頁. 16.

- Pallan, M (2018) 社會認同的民族文化轉型。喀拉拉邦的敘利亞基督徒。第 2 章和第 6 章。國際標準書號9783668858749

- Ross, Israel J. (1979) 南印度的儀式與音樂:喀拉拉邦的敘利亞基督教禮儀音樂(第 80-98 頁)。第 11 卷,第 1 期。

- Prasad (2009),第 484-487 頁。

- Prasad (2009),第 482-483 頁。

- Collins (2007),頁. 142.

- Ananthakrishna Iyer (1926),頁205-219。

- Bayly (2004),第 246-247 頁。

- Pothan (1963),頁. 58.

- Vadakkekara (2007),頁。 325-330。

- Amaladass (1993),第 15-19 頁。

- 印度人口普查,1961 年,印度。總登記官辦公室,第頁290.

- Bayly (2004),頁. 273.

- Bayly (2004),頁 274-279。

- Bayly (2004),第 310-315 頁。

- Palackal,Joseph J. (2005)。南印度的敘利亞聖詠傳統(博士,民族音樂學論文)。紐約市立大學。

- 帕拉卡爾(2016)。

- Palackal,Joseph J. (2020 年)。 Shafiq Abouzayd(編輯)。「印度阿拉姆語聖歌的聲音、情感和旋律的倖存故事」(PDF)。ARAM 期刊。 ARAM 協會:287–292。

- “印度聖托馬斯基督徒的棕櫚主日(Kuruthola Perunnal)、濯足節(Pesaha)、耶穌受難日(Dukha Velli)和復活節”。NSC 網路。 2007 年 3 月 25 日 [更新日期:2014 年 10 月 12 日] 。2012 年6 月 16 日檢索。

- Weil, S. (1982) “印度基督徒與猶太人的對稱性:喀拉拉邦的迦南基督徒和科欽猶太人。”載於《印度社會學貢獻》,第 16 頁。

- “敘利亞—瑪拉巴教義講授”。原文存檔於 2021 年 7 月 9 日。檢索日期:2021 年7 月 8 日。

- “印度的敘利亞基督徒”。 Worldmark 文化與日常百科全書。年 5 月 10 日原件存檔HighBeam Research。

- Turek,Przemysław(2011 年 11 月 5 日)。「聖多瑪斯基督徒的敘利亞遺產:聖多瑪斯基督徒的語言和禮拜傳統—起源、語言和禮拜儀式」。克拉科夫基督教東方文化。3:115–130。 ISSN 2081-1330。

- “Eashoa Msheekhah(阿拉姆語),耶穌彌賽亞(英語)或基督(希臘語)”。 Va.com。原文存檔於2015年8月31日。2015 年9 月 6 日檢索。

- Kurian, 傑克. “「我每日七次讚美你」—《舍希莫禱文》。

- Varghese,Pathikulangara(2004 年)。Mar Thomma Margam:印度聖湯瑪斯基督徒的新教義問答。丹哈服務。國際標準書號 81-904135-0-3。OCLC 255155413。

- Rowena Robinson:《印度基督徒》,第 205 頁。 106, ISBN 0-7619-9822-5

- Anthropologica Vol 46,2004,加拿大人類學學會,p. 258.

- “印度聖托馬斯基督教徒對東敘利亞婚姻禮儀的文化融合”。syromalabarchurchurch.in。原文存檔於2017年12月12日。檢索日期:2017 年12 月 12 日。

- “NAṢRĀNĪ”。伊斯蘭百科全書,第一版(1913-1936 年)。 2012年4 月24日。

- Collins (2007),頁. 120.

- Singh, Holly Donahue (2020 年 11 月)。 「特權少數:後殖民時期印度的敘利亞基督教、性別和少數民族權利」。美國民族學家。47 ( 4 ) : 475–476 。 ISSN 0094-0496。S2CID 229510798。

- Grysa, Bartłomiej (2011 年 11 月 7 日)。「克納納亞基督徒的文化遺產」。克拉科夫基督教東方文化。3:43–53。 ISSN 2081-1330。

- Swiderski (1988),頁. [需要頁]。

- Anthropologica Vol 46,2004 年,加拿大人類學學會,第 174 頁。 262.

- Malekandathil(2010),第 48-50 頁。

- Mateer,Samuel (1871年)。慈善之地:特拉凡科及其人民的描述。倫敦:J. Snow & Co. 第 241-243頁。

- Bradshaw, Paul F. (2003)。新威斯敏斯特禮拜儀式和崇拜字典。威斯敏斯特約翰諾克斯。頁160. ISBN 0-664-22655-8。

- Collins (2007),頁. 119.

- Antony,Martin Thomas(2020 年 6 月 14 日)。「聖多瑪斯十字架-聖湯瑪斯基督徒的宗教文化象徵」。NSC 網路。檢索日期:2020 年7 月 14 日。

- Geo Thadikkatt 博士 - Mar Toma Nazrani 教堂的禮拜儀式特徵

- Devika & Varghese(2010),頁. 11.

- A Kumar — 現代印度的社會改革,第 154 頁。 180,Sarup and Sons 2001,ISBN81-7625-227-1

- Kunniparampil Curien Zachariah 等人。 – 喀拉拉邦移民動態:規模、差異和後果,第 85-89 頁,Orient Blackswan,2003 年, ISBN 81-250-2504-9

- “敘利亞基督徒自成一派”。印度教徒。 2001年8月31日。

- “喀拉拉邦政府在 238 個社區僱用了 54.5 萬名員工;Ezhavas 社區員工數量最多,其他落後階層 (OBC) 佔 52%”。www.onmanorama.com 。檢索日期:2024 年7 月 3 日。

- ലേഖകൻ, സ്വന്തം (2024 年 7 月 3 日)。「議會中政府僱員的社區明智統計數據」。Manorama新聞。檢索日期:2024 年7 月 3 日。

- Zachariah (2006),頁。 [需要頁]。

- Zachariah(2006),第 163 頁。 3.

- Forrester,Duncan(1980)。種姓和基督教。柯松出版社。第 98、102 頁。 9780700701292。

- Ananthakrishna Iyer (1926),頁55-56。

- Vadakkekara (2007),第 325-330 頁。

- 邁克爾·格迪斯.馬拉巴爾教會的歷史以及 1599 年的 Diamper 宗教會議,第 394-395 頁。 1694 年出版

- “WCC秘書長將在亞洲最大的基督教集會上發表演講” 。2015 年3 月 5 日檢索。

- “大都會召開第 95 屆中央特拉凡科東正教基督徒會議”。印度教徒。 THG 出版私人有限公司2012 年 1 月 29 日。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “正統大會開始”。新印度快報。 2012 年 5 月 15 日。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “大主教主持卡盧普帕拉東正教基督徒聚會”。印度教徒。 THG 出版私人有限公司2015 年 2 月 2 日。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “卡盧普帕拉聖瑪麗東正教教堂第三屆大會” (PDF)。喀拉拉邦旅遊。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “天主教徒召開東正教會議”。印度教徒。 THG 出版私人有限公司2015 年 1 月 9 日。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “第 33 屆 MALLAPPALLY 大會馬蘭卡拉東正教敘利亞教會 Niranam 教區第一天現場直播”。Youtube . Didymos 現場直播。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “特里凡得瑯正統大會”。馬蘭卡拉東正教電視台。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

- “第 36 屆特里凡得瑯正教會大會 2023 @ 聖三一阿拉瑪納教堂第 2 天”。Youtube . Matha Mariam 媒體。檢索日期:2024 年1 月 22 日。

參考書目

- 阿瑪拉達斯,阿南德(1993)[1989(紐約:Orbis Books)]。 「印度教徒與聖多瑪斯基督徒之間的對話」。在Coward,Harold (ed.) 中。印度教-基督教對話:觀點與遭遇(印度版)。德里:Motilal Banarsidass。國際標準書號 978-81-208-1158-4。

- Ananthakrishna Iyer,LK(1926年)。敘利亞基督徒的人類學。

- 貝利,蘇珊(2004)。聖人、女神與國王:1700-1900 年南印度社會的穆斯林與基督徒。劍橋:劍橋大學出版社。國際標準書號 9780521891035。

- 鮑姆,威廉;溫克勒,迪特馬爾·W.(2003 年)。東方教會:簡明歷史。倫敦-紐約:Routledge-Curzon。國際標準書號 9781134430192。

- 布洛克,塞巴斯蒂安 P. (2011a)。“托馬斯·克里斯蒂安斯”。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 布洛克,塞巴斯蒂安 P. (2011b)。「馬蘭卡拉天主教堂」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 布洛克,塞巴斯蒂安 P. (2011c)。「迦勒底敘利亞教會」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 布羅克,塞巴斯蒂安 P. (2011d)。「馬拉巴爾天主教堂」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 布朗,萊斯利·W.(1956 年)。聖托馬斯的印度基督徒:馬拉巴爾古敘利亞教堂的記述。劍橋:劍橋大學出版社。

- 卡里亞蒂,約瑟夫(1782)。《馬拉巴爾王國新聞》有關馬拉巴爾王國的資訊。巴黎國家圖書館。

- Chaput,Pascale(1999)。「喀拉拉邦基督徒的雙重身分:信仰與基督教種姓(南印度)」。社會宗教科學檔案。106:5–23。

- Childers,Jeff W.(2011)。“托馬斯·使徒行傳。”。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 柯林斯,保羅 M.(2007 年)。印度的基督教文化適應。阿什蓋特出版公司。國際標準書號 978-0-7546-6076-7。

- 德維卡,J.; Varghese,VJ(2010 年 3 月)。生存還是繁榮? 20 世紀特拉凡科的少數民族權利和敘利亞基督教徒的主張 (PDF)。特里凡得瑯:發展研究中心。原文 存檔(PDF)於 2012 年 5 月 26 日。2012 年4 月 27 日檢索。

- 芬威克,約翰RK(2011a)。「馬拉巴爾獨立敘利亞教會」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 芬威克,約翰RK(2011b)。「馬爾托馬敘利亞教堂(馬蘭卡拉)」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 費爾南多,倫納德; Gispert-Sauch,G.(2004 年)。印度的基督教:兩千年的信仰。企鵝圖書印度。國際標準書號 9780670057696。

- 弗萊肯伯格,羅伯特·E.(2008)。印度的基督教:從起源到現在。牛津:牛津大學出版社。國際標準書號 9780198263777。

- 弗萊肯伯格,羅伯特(2010)。印度的基督教:從起源到現在。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0199575831。

- 約瑟夫,湯瑪斯(2011)。「馬蘭卡拉敘利亞東正教教堂」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- Kiraz,George A.(2011a)。「馬弗里安」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- Klijn,Albertus Frederik Johannes (2003)。托馬斯行傳:介紹、文本和評論。太棒了。國際標準書號 90-04-12937-5。

- Kollaparambil,Jacob(1992)。聖托馬斯基督教徒中的南方教徒的巴比倫起源。宗座東方學院。國際標準書號 8872102898。

- Kollaparambil,Jacob(2012)。科塔亞姆·阿蒂魯帕塔·薩巴迪·斯瑪拉尼卡: 會議精神 會議精神。科塔亞姆天主教傳教社。

- Kollaparambil,Jacob(2015)。敘利亞瑪拉巴律法的來源。印度東方宗教研究所。國際標準書號 9789382762287。

- 庫納瑪卡爾,托馬斯(2013)。彼得布倫斯;路德(Heinz Otto Luthe)(編)。「敘利亞-瑪拉巴歷史與傳統」。東方基督教:休伯特‧考夫霍爾德 (Hubert Kaufhold) 誕辰 70 週年紀念論文集。威斯巴登: Harrassowitz Verlag:259– 276。 9783447068857。

- Liščák,Vladimír(2018)。「Mapa mondi(1375 年加泰隆尼亞地圖集)、馬略卡製圖學校與 14 世紀亞洲」 (PDF)。由 CA Brewer 編輯。國際製圖協會會刊。第 28 屆國際製圖會議:2017 年 7 月 2 日至 7 日,美國華盛頓特區。卷1. 藝術。 69. Bibcode:2018PrICA...1...69L。doi : 10.5194/ica-proc-1-69-2018。

- Malekandathil,Pius(2003)。D. Alexis Menezes 的日記:十六世紀馬拉巴爾的葡萄牙記述。 LRC 出版品。國際標準書號 81-88979-00-7。

- Malekandathil,Pius(2010)。海上印度:印度洋的貿易、宗教與政治。德里:Primus Books。國際標準書號 978-93-8060-701-6。

- 馬勒坎達蒂爾,皮烏斯(2013 年 1 月 28 日)。「納茲拉尼歷史與關於 Varthamanapusthakam 早期民族主義的論述」。NSC 網路。

- 馬勒坎達蒂爾,皮烏斯(2014 年 3 月 19 日)。「納茲拉尼基督徒與喀拉拉邦的社會過程,800-1500 年」。NSC 網路。2015 年9 月 6 日檢索。

- 梅德利科特,A .(1912 年)。「聖湯瑪斯基督徒」。天主教百科全書。紐約:羅伯特·阿普爾頓公司。檢索日期:2021 年7 月 4 日。

- Menachery,喬治(2000)。托馬百科。托馬百科。國際標準書號 81-87132-13-2。OCLC 56405161。

- Menachery,George 編輯。 (1982年)。印度聖托馬斯基督教百科全書。卷I. 特里蘇爾。

- Menachery,George 編輯。 (1973年)。印度聖托馬斯基督教百科全書。卷二.特里蘇爾。

- Menachery,George 編輯。 (2010)。印度聖托馬斯基督教百科全書。卷三特里蘇爾。

- Menachery,George 編輯。 (1998)。印度教會歷史經典,第卷我,納茲拉尼斯 (Nazranies)。 Ollur,Trichur,印度:南亞研究援助服務。國際標準書號 81-87133-05-8。

- 明加納,阿方斯(1926 年)。「基督教在印度的早期傳播」 (PDF)。約翰賴蘭茲圖書館公報。10 ( 2 ) : 435–514。

- Mooken,Aprem(1975)。馬爾·亞比馬勒·提摩太:傳記。出版地:Mar Narsai Press。

- Mooken,Aprem(1977)。印度的迦勒底敘利亞教會。出版地:Mar Narsai Press。

- Mooken,Aprem(1983)。東方迦勒底敘利亞教會。德里:印度國家教會理事會。

- Mooken,Aprem(1987)。Mar Abdisho Thondanat:傳記。出版地:Mar Narsai Press。

- 莫拉斯,喬治 M. (1964)。印度基督教史:從早期到聖方濟各澤維爾:西元 52-1542 年。孟買:Manaktalas。

- 蒙達丹,安東尼·馬蒂亞斯(1943)。印度基督教的歷史。卷1. 班加羅爾:印度教會歷史協會。

- 蒙達丹,安東尼‧馬蒂亞斯; Thekkedath,Joseph(1982)。印度基督教的歷史。卷2. 班加羅爾:印度教會歷史協會。

- 蒙達丹,安東尼·馬蒂亞斯(1967)。葡萄牙人抵達印度以及馬爾雅各布統治下的托馬斯基督徒,1498 年至 1552 年。班加羅爾:Dharmaram 學院。

- 蒙達丹,安東尼·馬蒂亞斯(1970 年)。聖托馬斯基督徒的十六世紀傳統。班加羅爾:Dharmaram 學院。

- 蒙達丹,安東尼·馬蒂亞斯(1984)。印度基督徒:尋找身分和爭取自治。班加羅爾:Dharmaram 學院。

- Nedungatt,George(2001)。重溫戴安普爾宗教會議。宗座東方學院。國際標準書號 8872103312。

- 尼爾,史蒂芬(1984)[1966]。殖民主義和基督教傳教。紐約:麥格勞希爾。

- Neill,Stephen(2004)[1984]。印度基督教史:至西元 1707 年。劍橋:劍橋大學出版社。國際標準書號 9780521548854。

- Neill,Stephen(2002)[1985]。印度基督教史:1707-1858。劍橋:劍橋大學出版社。國際標準書號 9780521893329。

- Palackal,Joseph J.(2016 年)。「南印度聖托馬斯基督徒中敘利亞語聖歌的倖存故事」。在 Suzel Ana Reily 中; Jonathan M. Dueck(編輯)。牛津音樂與世界基督教手冊。牛津大學出版社。國際標準書號 978-0-19-061417-1。

- Perczel,István(2011)。「來自印度的四個辯護教會歷史」。在Baby Varghese中;雅各·特克帕拉皮爾;亞伯拉罕·卡拉庫迪(編輯)。豎琴。卷24. 高爾吉亞出版社。第189-218頁 。 9781463233136。

- Perczel,István(2013)。 「關於聖多瑪斯基督徒維護迦勒底禮儀和管轄權的鬥爭的一些新文獻」。在 Peter Bruns 那裡;路德(Heinz Otto Luthe)(編)。東方基督教:休伯特‧考夫霍爾德 (Hubert Kaufhold) 誕辰 70 週年紀念論文集。威斯巴登:Harrassowitz Verlag。第415-436頁 。

- Perczel,István(2018)。 「印度的敘利亞基督教」。由 Daniel King (編輯) 編輯。敘利亞世界。勞特利奇。第653–697頁 。 978-1-317-48211-6。

- Podipara,Placid J.(1970 年)。托馬斯基督徒。倫敦:達頓、朗文和蒂德。

- Podipara,Placid(1971)。梵文“Varthamappusthakam”。宗座東方學院。國際標準書號 978-81-2645-152-4。

- Pothan,SG(1963)。喀拉拉邦的敘利亞基督徒。孟買:亞洲出版社。

- 普拉薩德,拉金德拉(2009)。印度古典道德哲學的歷史發展研究。印度文明的科學、哲學和文化史。卷12. 印度德里:概念出版公司。國際標準書號 978-81-8069-595-7。

- Swiderski,Richard M.(1988)。血婚:喀拉拉邦的克納納亞基督徒。新時代出版公司。OCLC 614902709。

- Swiderski,理查德·邁克爾(1988a)。 「北方人與南方人:喀拉拉邦基督徒的民間傳說」。亞洲民俗研究。47(1)。南山大學:76–80 , 80–83。 JSTOR 1178253。

- 高橋秀美(2011)。「Diamper,主教會議」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 塔利安,喬治(1961 年)。大主教馬爾·奧古斯丁·坎達希爾(Mar Augustine Kandathil),DD:職業概述。馬爾路易斯紀念出版社。

- 湯瑪斯,索妮亞(2018)。特權少數民族:後殖民時期印度的敘利亞基督教、性別與少數民族權利。華盛頓大學出版社。

- Tisserant,E.(1957 年)。 ER Hambye(編)。印度的東方基督教:從最早時期到現在的敘利亞-瑪拉巴教會的歷史。譯者:ER Hambye。馬裡蘭州威斯敏斯特:紐曼出版社。

- Vadakkekara,班尼迪克特(2007)。印度基督教的起源:史學批判。德里:媒體之家。國際標準書號 9788174952585。

- Van der Ploeg,JPM(1983)。南印度的聖多瑪斯基督徒和他們的敘利亞文手稿。羅馬;班加羅爾:印度和跨宗教研究中心; Dharmaram 出版品。

- Varghese,《嬰兒》(2011 年)。「馬蘭卡拉東正教敘利亞教堂」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- Vellian,Jacob(1986)。克南人研討會。敘利亞教會系列。卷12. Jyothi 書屋。

- 沃克,喬爾 T.(2011 年)。「法爾斯」。在 Sebastian P. Brock 中;亞倫·M·巴茨喬治·A·基拉茲Lucas Van Rompay(編輯)。高爾吉亞敘利亞遺產百科全書:電子版。高爾吉亞出版社。2016 年9 月 22 日檢索。

- 威爾姆斯赫斯特,戴維(2000)。東方教會的教會組織,1318-1913 年。魯汶:Peeters 出版社。國際標準書號 9789042908765。

- Zachariah,KC(2006)。喀拉拉邦的敘利亞基督徒:二十世紀的人口與社會經濟轉型。特里凡得瑯:東方朗文。國際標準書號 9788125030096。

主要來源

- 尤西比烏斯。 Knight,Kevin(編輯)。教會歷史。譯者:McGiffert,Arthur Cushman。。第五卷第十章「哲學家潘泰諾斯」。

進一步閱讀

- 安東尼,馬丁·托馬斯(2009 年 9 月 13 日)。「分裂與和解背景下古代納斯拉尼教堂的目錄、其附屬機構和人口統計資料—文獻綜述」。納斯拉尼斯。

- Iyer,KV Krishna,《喀拉拉邦與外界的關係》,《科欽猶太教堂四週年慶典紀念卷》第 70、71 頁,喀拉拉邦歷史協會,科欽,1971 年。

- 哈里斯(Harris),伊恩·C.(Ian C.)編輯。 (1992)。當代宗教:世界指南。哈洛:朗文。國際標準書號 9780582086951。

- Landstrom, Bjorn (1964) 《探索印度》,Doubleday 英文版,斯德哥爾摩。

- Mariamma Joseph (1994)。齋浦爾:Rawat 出版社

- 新墨西哥州馬修市的馬拉巴爾聖托馬斯基督教徒歷代。 CSS蒂魯瓦拉。 2003 年。

- 陰謀,喬治。 (2000) 科東加盧爾 – 印度基督教的搖籃,特里蘇爾:馬爾多馬教皇聖地。

- Menachery,George(編)。 (1982)聖托馬斯印度基督教百科全書,第一卷,特里蘇爾。

- Menachery,George(編)。 (1973 年)聖托馬斯印度基督教百科全書,第 II 卷,特里蘇爾。

- Menachery,George(編)。 (2010)印度聖托馬斯基督教百科全書,第 III 卷,Ollur,Thrissur。

- Menachery,George(與 Ponnumuthan,Aerath 共同編輯)。 (2006 年)印度基督徒與國家建設,CBCI-KCBC Kochi-Alwaye。

- Menachery,George(Snaitang 編輯)。 (2011 年)印度的基督教遺產,教會歷史協會。印度班加羅爾(DVK)。

- Menachery, George & Chakkalakal, Werner (ed.) (1987) Kodungallur: 聖托馬斯市,Azhikode,16 頁。

- 米勒,J.Innes。 (1969年)。羅馬帝國的香料貿易:西元前 29 年至西元 641 年。 Sandpiper Books 的特別版。 1998年。

- Podipara, Placid J. (1970)《湯瑪斯基督徒》。倫敦:達頓、朗文和蒂德,1970 年。

- Poomangalam CA(1998)Knanaya 敘利亞基督教徒的古蹟;喀拉拉邦科塔亞姆。

- Puthur, B. (ed.) (2002):前戴安佩爾時期聖托馬斯基督教堂的生活和本質(喀拉拉邦科奇)。

- 塞繆爾,VC(2007 年 8 月)[1992 年 2 月]。成長中的教會:印度教會歷史簡介 (PDF)。 Divyabodhanam 系列。卷7(第二版)。科塔亞姆:Divyabodhanam 出版品。原文 存檔(PDF)於2019年7月1日。

- Tamcke, M. (ed.) (2001): 東方基督教與壓制與移民(東方教會史研究 13;明斯特:LIT)。

- 泰伊爾,湯瑪斯(2003)。喀拉拉邦的拉丁基督徒:他們的起源研究。克里斯圖·喬蒂出版物。ISBN 81-87370-18-1

- Tisserant, E. (1957) 印度的東方基督教:從最早時期到現在的敘利亞-瑪拉巴教會史。翻譯。和編輯。作者:ER Hambye。馬裡蘭州威斯敏斯特:紐曼出版社。

- Vellian Jacob (2001) Knanite 社區:歷史與文化;敘利亞教堂系列;卷十七;科塔亞姆:Jyothi 書屋。

- Veluthat,K.(1978 年)。喀拉拉邦的婆羅門定居點:歷史研究。卡利卡特:卡利卡特大學,桑迪亞出版社。

- Visvanathan, Susan (1993) 喀拉拉邦的基督徒:雅科巴人的歷史、信仰與儀式。新德里/馬德拉斯/紐約:牛津大學出版社

- Visvanathan,Susan (1989)《喀拉拉邦東正教詹姆斯黨敘利亞基督徒的婚姻、生育和死亡財產權和家庭關係》,《經濟與政治周刊》,第XXIV 卷,第24 期,1989 年6 月17 日。

- Visvanathan,Susan (1986) “喀拉拉邦敘利亞基督徒的過去重建”,《印度社會學貢獻》(SAGE 出版社),1986 年 7 月;卷20,2:第 241-260 頁。

- Visvanathan,Susan (2010)。

- Visvanathan, Susan (2011) “敘利亞基督教教堂中的聖餐”,載於 TNMadan(編輯)《印度的宗教:從社會學和歷史的角度看》。新德里:牛津大學出版社。

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37