| 系列文章的一部分 |

| 演化生物學 |

|---|

|

近期人類進化是指自大約 50,000 年前中舊石器時代分離和分散以來,智人群體內的進化適應、性選擇和自然選擇以及遺傳漂變。與普遍的看法相反,人類不僅仍在進化,而且自農業誕生以來的進化速度比以往任何時候都快。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]有人提出,人類文化在人類演化中扮演著一種選擇力量,並加速了人類進化;[ 5 ]然而,這點存在爭議。[ 6 ] [ 7 ]有了足夠大的資料集和現代研究方法,科學家可以研究在人類一生中,某個等位基因在極小的群體中出現的頻率變化,這是進化過程中最短的有意義的時間尺度。 [ 8 ]透過把特定基因與其他物種的基因進行比較,遺傳學家能夠確定該基因是否僅在人類中快速進化。例如,雖然人類DNA與黑猩猩DNA平均有98%的相似性,但涉及大腦發育的所謂人類加速區1(HAR1 )只有85%的相似性。[ 2 ]

繼大約 13 萬年前人類在非洲定居,以及大約 7 萬至 5 萬年前人類走出非洲之後,在早期現代人類時代之前,一些已經在地理上與世隔絕了數萬年種群智人亞。再加上古老的混合,這導致了相對顯著的基因變異。對於受到末次冰期(LGM)影響的歐亞大陸人群以及自新石器時代以來的定居農業人群來說,選擇壓力尤其嚴重。[ 9 ]

單核苷酸多態性(SNP,發音為“snip”),即在基因組功能部分中遍布人群的等位基因中單個遺傳密碼“字母”的突變,可能會改變幾乎所有可以想像到的特徵,從身高到眼睛顏色易患糖尿病和精神分裂症。大約2%的人類基因組編碼蛋白質,稍大一點的部分參與基因調控。但其餘大部分基因組的功能尚不清楚。如果環境保持穩定,有益的突變將會在當地族群中傳播許多世代,直到成為一種顯性特徵。極其有益的等位基因可能在短短幾個世紀內就在人群中普及,而那些不太有利的等位基因通常需要幾千年的時間。[ 10 ]

人類最近出現的特性包括長時間自由潛水的能力、 [ 11 ] 適應在氧氣濃度較低的高海拔地區生活的能力、 [ 2 ]抵抗傳染病(如瘧疾)的能力、[ 12 ] 輕皮膚,[ 13 ] 藍眼睛,[ 14 ] 乳糖持久性(或斷奶後消化牛奶的能力),[ 15 ] [ 16 ]降低血壓和膽固醇水平,[ 17 ] [ 18 ]保留正中動脈,[ 19 ]降低阿爾茨海默病的盛行率,[ 8 ]降低糖尿病的可能性,[ 20 ]延長遺傳壽命,[ 20 ]減少腦體積,[ 21 ] [ 22 ]改變月經初潮和更年期的時間。[ 23 ]

古混合物

基因證據表明,被稱為海德堡人的物種是尼安德特人、丹尼索瓦人和智人的最後共同祖先。這個共同祖先生活在 60 萬至 75 萬年前,可能在歐洲或非洲。該物種的成員遷移到整個歐洲、中東和非洲,並成為西亞和歐洲的尼安德特人,而另一群則進一步向東遷移,進化為丹尼索瓦人,以俄羅斯丹尼索瓦洞穴命名,在那裡發現了他們的第一個已知化石發現。在非洲,這個群體的成員最終成為解剖學上的現代人類。儘管有遷徙和地理隔離,海德堡人的三個後裔群體後來還是相遇並雜交。[ 24 ]

考古研究表明,45,000年前史前人類席捲歐洲時,尼安德塔人就滅絕了。即便如此,隨著人類在非洲大陸的擴張,有證據顯示這兩個群體之間存在雜交。史前人類攜帶 3–6% 的尼安德塔人 DNA,而現代人類僅攜帶約 2%。這似乎表明,人類選擇反對尼安德特人衍生的特徵。[ 26 ]例如,影響言語和語言的基因FOXP2附近沒有顯示出任何尼安德特人遺傳的跡象。 [ 27 ]

尼安德特人混合所獲得的基因變異的滲入在歐洲人和東亞人中有著不同的分佈,這表明選擇壓力存在差異。[ 28 ]儘管東亞人比歐洲人繼承了更多的尼安德特人的 DNA,[ 27 ]東亞人、南亞人、澳大利亞美拉尼西亞人、美洲原住民和歐洲人都擁有尼安德特人的DNA,因此尼安德特人與他們從非洲走出的共同祖先之間可能發生了雜交。[ 29 ]它們之間的差異也顯示東亞人的祖先和其他歐亞人的祖先經歷過不同的雜交事件。[ 27 ]

在對三位文迪亞尼安德特人進行基因組定序後,尼安德特人基因組的草圖被發表,結果顯示,尼安德特人與歐亞人群(如法國人、漢族人和巴布亞新幾內亞人)共享的等位基因比與撒哈拉以南非洲人群共享的要多,例如如約魯巴語和桑語。根據這項研究的作者,觀察到的過度遺傳相似性可以透過遷出非洲後尼安德特人向現代人類的基因流動來最好的解釋。 [ 30 ]但基因流動並非單向的。歐洲現代人類的部分祖先遷回非洲,意味著現代非洲人也攜帶一些來自尼安德塔人的遺傳物質。具體來說,非洲人與歐洲人有 7.2% 的尼安德塔人 DNA 相似,但與東亞人只有 2%。[ 29 ]

一些氣候適應能力,例如人類對高海拔的適應能力,被認為是透過古代混合而獲得的。據信,尼泊爾的一個民族——夏爾巴人——從丹尼索瓦人那裡繼承了一種名為EPAS1的等位基因,使他們能夠在高海拔地區輕鬆呼吸。[ 24 ] 2014 年的一項研究報告稱,在東亞人群中發現的尼安德特人衍生變異在與免疫和造血途徑相關的功能群中表現出聚集性,而歐洲人群在與脂質分解代謝過程相關的功能群中表現出聚集性。[註1 ] 2017 年的研究發現,現代歐洲人群的尼安德特人混血與膚色、頭髮顏色、身高、睡眠模式、情緒和吸煙成癮等特徵存在相關性。[ 31 ] 2020 年的一項針對非洲人的研究揭示了尼安德特人的單倍型,即傾向於一起遺傳的等位基因,與免疫力和紫外線敏感性有關。[ 29 ]

參與大腦發育的基因小頭蛋白(MCPH1 )可能起源於與解剖學上現代人類不同的人屬血統,但在大約 37,000 年前被引入其中,並且從那時起變得更加普遍,傳播範圍達到目前佔人類人口的70%。尼安德特人被認為是該基因的可能起源之一。[ 32 ] 但後來的研究並沒有在尼安德特人的基因組中發現這種基因[ 33 ] [ 34 ],也沒有發現它與現代人的認知能力有關。[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

透過混合獲得的有益特性的促進被稱為適應性基因滲入。[ 29 ]

一項研究得出結論,現代人類基因組中只有 1.5–7% 的「區域」是現代人類所特有的。這些區域既沒有因混合而被古人類DNA 改變(只有一小部分古人類DNA 在每個個體中遺傳,但大部分古人類DNA 在整個族群中遺傳),也沒有與尼安德特人或丹尼索瓦人在任何使用的基因組中共享資料集。他們也發現現代人類基因組特有的兩次突變,涉及與大腦發育和功能相關的基因。[ 38 ] [ 39 ]

舊石器時代晚期,或稱晚期石器時代(50,000 至 12,000 年前)

維多利亞時代的博物學家查爾斯·達爾文是第一個提出「走出非洲假說」來解釋世界人類起源的人,[ 40 ]但由於21 世紀科學技術的進步,人們現在認識到史前人類遷徙的故事要復雜得多。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]解剖學上的現代人類曾多次走出非洲,[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]最近一次遷徙可以追溯到 7 萬至 5 萬年前。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]早期的人類移民潮可能已經滅絕或返回非洲。[ 45 ] [ 50 ]此外,從歐亞大陸回流非洲的基因流,加上東亞人的遺傳漂變率高於歐洲人,導致這些人類族群在不同時期彼此分化。[ 40 ]

大約65,000至50,000年前,各種新技術如投射武器、魚鉤、瓷器和縫紉針等出現了。[ 51 ]鳥骨笛是在3萬至3.5萬年前發明的,[ 52 ]標誌著音樂的到來。[ 51 ]藝術創意也蓬勃發展,這點從維納斯雕像和洞穴壁畫可以看出。[ 51 ]在世界各地都發現了洞穴壁畫,其中不僅有實際的動物,還有可以可靠地歸因於智人的虛構生物。放射性定年法表明,截至 2019 年,已發現的最古老的化石已有 44,000 年歷史。[ 53 ]對研究人員來說,這些藝術品和發明代表了人類智力進化的里程碑,是講故事的根源,為靈性和宗教鋪平了道路。[ 51 ] [ 53 ]專家認為,這種突然的「大躍進」——人類學家賈雷德·戴蒙德的說法——是由於氣候變遷造成的。大約 6 萬年前,在冰河時期代中期,極北地區極度寒冷,但冰蓋吸收了非洲的大部分水分,導致非洲大陸更加乾燥,乾旱更加常見。結果導致了基因瓶頸,將智人推向滅絕的邊緣,並導致大量智人離開非洲。然而,截至 2003 年,仍不確定這是否是由於某些有利的基因突變(例如與語言和言語相關的FOXP2基因)造成的。 [ 54 ]考古學和遺傳證據表明,人類在5萬年前沿著南亞遷徙到澳大利亞,在3.5萬年前到達中東,再到歐洲,最後在1.5萬年前經由西伯利亞北極到達美洲。[ 54 ]

自2007 年以來進行的DNA 分析顯示,自大約4 萬年前以來,人類在疾病防禦、膚色、鼻子形狀、頭髮顏色和類型以及體形方面的進化加速,延續了人類自10 萬年前從非洲移居以來的主動選擇趨勢前。與生活在溫暖氣候中的人相比,生活在寒冷氣候中的人往往體格更為健壯,因為相對於體積而言,他們的表面積較小,更容易保留熱量。[註2 ]來自溫暖氣候的人往往嘴唇較厚,表面積較大,能夠保持涼爽。就鼻子形狀而言,居住在炎熱乾燥地區的人往往鼻子狹窄而突出,以減少水分的流失。生活在炎熱潮濕地方的人類往往有扁平而寬闊的鼻子,可以滋潤吸入的空氣並保留呼出的空氣中的水分。[可疑–討論] [需要引用]居住在寒冷乾燥地方的人類往往有小、窄、長的鼻子,以便溫暖和滋潤吸入的空氣。至於頭髮類型,來自較冷氣候地區的人們往往留著直發,以便頭部和頸部保持溫暖。直髮還能讓涼爽的水分快速從頭上掉下來。另一方面,緊密而捲曲的頭髮會增加頭皮的暴露面積,有利於汗水蒸發,使熱量散發出去,同時又不會影響頸部和肩部。人們認為內眥贅皮是為了保護眼睛免受過度紫外線照射而產生的一種適應性變化,並且推測是東亞和東南亞古人類的一個特殊特徵。如今,有些人認為內眥贅皮的寒冷適應性解釋已經過時,因為內眥贅皮在某些非洲人群中也出現了。俄亥俄州立大學體質人類學家弗蘭克·普瓦里爾博士得出結論,內眥贅皮實際上可能是人類對熱帶地區的一種適應,並且已經是早期現代人類自然多樣性的一部分。[ 55 ] [ 56 ]

生理或表型變化可追溯到舊石器時代晚期的突變,例如EDAR基因的東亞變體,可追溯到大約 35,000 年前的中國南部或中部。受突變影響的特徵是汗腺、牙齒、頭髮厚度和乳房組織。[ 58 ]雖然非洲人和歐洲人攜帶該基因的祖先版本,但大多數東亞人攜帶的是突變版本。透過在小鼠身上測試該基因,布羅德研究所的 Yana G. Kamberov、Pardis C. Sabeti和他們的同事發現,突變版本會帶來更粗的毛幹、更多的汗腺和更少的乳房組織。眾所周知,東亞女性的胸部相對較小,而且東亞人的頭髮一般較濃密。研究小組推測,這種基因起源於中國南方,那裡氣候溫暖濕潤,這意味著擁有更多的汗腺對於生活在那裡的狩獵採集者來說是有利的。[ 58 ]2021 年的一項後續研究表明,該衍生變體在東北亞最後一次大冰期後不久(大約 19,000 年前)在「古代東北亞人」中佔據主導地位。來自東北東亞的古代遺存,如田園人(40,000 年前)和 AR33K(33,000 年前)標本缺乏衍生的 EDAR 等位基因,而末次盛冰期之後的古代東亞遺存則攜帶衍生的 EDAR 等位基因。[ 59 ] [ 60 ]370A 的頻率在北亞和東亞人群中最高。[ 61 ]

最近的冰河時期在 19,000 至 25,000 年前達到頂峰,並於約 12,000 年前結束。隨著曾經覆蓋斯堪的納維亞半島直至法國北部的冰川消退,人類開始從西南部,即現在的西班牙返回北歐。但大約 14,000 年前,來自東南歐,特別是希臘和土耳其的人類開始遷移到大陸的其他地區,取代了第一批人類。基因組數據分析顯示,自 37,000 年前以來,所有歐洲人都來自一個在冰河時代倖存下來的單一創始種群,其樣本遍布歐洲大陸的各個地方,例如比利時。儘管這個人類族群在 33,000 年前就已流離失所,但一個基因相關的群體在 19,000 年前開始遍布歐洲。[ 26 ]在末次盛冰期(LGM)、中石器時代和新石器時代,由於選擇壓力的增加和與遷徙相關的奠基者效應,歐亞大陸各支系的分化速度顯著加快。[ 62 ]在尼安德特人中發現了預測淺色皮膚的等位基因,[ 63 ]但歐洲人和東亞人淺色皮膚的等位基因KITLG和ASIP被認為(截至2012 年)不是通過古老的混合獲得的,而是最近自 LGM 以來的突變。[ 62 ]與歐洲血統人類相關的頭髮、眼睛和皮膚色素沉著表型出現在末次盛冰期(LGM),大約距今 19,000 年前。[ 13 ]相關的TYRP1 SLC24A5和SLC45A2等位基因出現於約 19,000 年前,仍處於末次盛冰期(LGM)期間,最有可能出現在高加索地區。[ 62 ] [ 64 ]在過去的 2 萬年左右的時間裡,東亞、歐洲、北美洲和南非的人們進化出了較白的皮膚。一般來說,生活在高緯度地區的人的皮膚較白。[ 3 ]藍眼睛的HERC2變異最早出現在約 14,000 年前的義大利和高加索地區。[ 65 ]

因紐特人對高脂飲食和寒冷氣候的適應可以追溯到上次大冰期(20,000 年前)的一次基因突變。[ 66 ]現代男性人口的平均腦容量在 1,200 至 1,450 cm3之間。腦容量較大的地區通常生活在氣候較涼爽的地區,西伯利亞和北極地區的人口平均腦容量最大。[註3 ] [ 68 ]生活在北亞和北極的人類已經進化出了在臉部形成厚厚脂肪層的能力,以保持溫暖。此外,因紐特人的臉型往往又扁又寬,這種適應性可以降低凍傷的可能性。[ 69 ]尼安德塔人和克羅馬農人的頭顱體積平均比現代歐洲人要大一些,這顯示在末次盛冰期結束後,對較大腦容量的選擇壓力有所減弱。[ 67 ]

居住在中部沙漠的澳洲原住民已經進化了無需顫抖就能降低核心體溫的能力,那裡的夜間溫度可能會降至冰點以下。[ 69 ]

全新世(12,000 年前至今)

新石器時代

農業的影響

農業的出現在人類演化史上發揮了關鍵作用。早期的農業社會受益於新的、相對穩定的食物來源,但也面臨新的、最初具有毀滅性的疾病的威脅,例如結核病、麻疹和天花。最終,對這些疾病的基因抵抗力逐漸進化,今天的人類是農業革命中倖存下來並繁衍生息的人類的後代。[ 70 ] [ 5 ]農業的先驅者面臨蛀牙、蛋白質缺乏和普遍營養不良的問題,導致身材較矮。[ 5 ]疾病是作用於智人的最強大的演化力量之一。大約 10 萬年前,當這個物種遷移到整個非洲並開始在非洲大陸以外的新土地上定居時,它們接觸到了各種病原體,並幫助傳播了這些病原體,造成了致命的後果。此外,農業的興起也導致重大疾病爆發的增加。瘧疾是已知最古老的人類傳染病,大約10萬年前就已出現於西非,當時人類尚未遷出西非大陸。大約 10,000 年前,瘧疾感染激增,增加了受影響人群的選擇壓力,導致了抗藥性的進化。[ 12 ]

與農業和動物馴化相關的適應性例子包括與水稻馴化有關的東亞類型的ADH1B [ 71 ],和乳糖酶持久性。[ 72 ] [ 73 ]

遷移

隨著歐洲人和東亞人遷出非洲,這些群體適應不良並面臨更強大的選擇壓力。[ 5 ]

乳糖耐受性

大約 11,000 年前,隨著中東地區的農業取代狩獵和採集,人們發明了透過發酵牛奶來製作優格和乳酪,從而降低牛奶中乳糖濃度的方法。隨著人們逐漸成熟,他們失去了消化乳糖的能力,從而失去了飲用牛奶的能力。數千年後,一種基因突變使當時生活在歐洲的人們能夠在一生中持續產生乳糖酶(一種消化乳糖的酶),使他們在斷奶後仍能喝牛奶,並在歉收的情況下生存下來。[ 15 ]

如今,歐洲西北部和中北部以及西非和東南部、沙烏地阿拉伯和南亞的部分地區已發現 90% 或更多的人口具有乳糖耐受性。它在南歐(40%)並不常見,因為在這種變異出現之前,新石器時代的農民就已經在那裡定居了。在東南亞內陸和南非較為罕見。儘管所有具有乳糖酶持久性的歐洲人都擁有一個共同的祖先,但歐洲以外的乳糖酶持久性現像很可能是由於不同的基因突變造成的。這種歐洲突變被稱為 LP 等位基因,可追溯到 7500 年前的現代匈牙利。在二十一世紀,大約35%的人類在七、八歲後能夠消化乳糖。[ 15 ]在此之前,乳牛養殖在歐洲已經十分普遍。[ 74 ]

然而,芬蘭的一個研究小組報告稱,在飲用牛奶和從事乳牛養殖的非洲人中並沒有發現使乳糖酶持久存在的歐洲突變。Sarah Tishkoff和她的學生透過分析坦尚尼亞、肯亞和蘇丹的 DNA 樣本證實了這一點,這些國家的乳糖酶持久性是獨立進化的。乳糖酶基因突變的一致性顯示乳糖酶持久性已在非洲這部分地區迅速傳播。根據蒂什科夫的數據,這種突變最早出現在3000至7000年前。這種突變提供了一定的抗旱保護,使人們可以喝牛奶而不會出現腹瀉(脫水)的情況。[ 16 ]

乳糖酶持久性是哺乳動物的一種罕見能力。[ 74 ]由於它涉及單一基因,所以它是人類趨同演化的一個簡單例子。其他趨同演化的例子則複雜得多,例如歐洲人和東亞人的白皙皮膚,以及抵抗瘧疾的各種方式。[ 16 ]

膚色

據估計,現代歐洲人特有的淺膚色是在中石器時代(5000年前)透過「選擇性掃描」傳播到整個歐洲的。[ 13 ]在歐洲人中,選擇白皮膚的訊號是最明顯的訊號之一,與抵抗瘧疾或乳糖耐受性的訊號相當。[ 75 ]然而,丹·朱(Dan Ju)和伊恩·馬西森(Ian Mathieson)在一項針對4 萬年現代人類歷史的研究中警告說,“我們可以評估他們攜帶的淺色色素等位基因的程度與今天相同”,但他們解釋說,c.距今 40,000年前 的舊石器時代晚期的狩獵採集者“可能攜帶我們現在無法檢測到的不同等位基因”,因此“我們無法自信地對古代人群的膚色做出陳述”。[ 76 ]

真黑素是人體皮膚色素沉澱的主要成分,它可以防止紫外線輻射,同時也能限制維生素 D 的合成。[ 77 ]由於黑色素水平的不同,皮膚顏色的變化是由至少 25 種不同的基因引起的,而且各種變化都是彼此獨立進化的,以滿足不同的環境需求。[ 77 ]幾千年來,人類的膚色已經進化得與當地環境更適應。黑色素過多會導致維生素 D 缺乏和骨骼畸形,而黑色素過少則會使人更容易罹患皮膚癌。[ 77 ]事實上,歐洲人進化出了較白的皮膚,以對抗日照較少地區出現的維生素 D 缺乏症。如今,他們和他們的後代在澳洲等陽光強烈的地區極易受到曬傷和皮膚癌的侵害。另一方面,因紐特人的飲食富含維生素 D,因此不需要較白的皮膚。[ 78 ]

眼睛顏色

藍眼睛是為了適應在光照有限的地區生活而產生的,因為與棕色眼睛相比,藍眼睛能夠允許更多的光線進入。[ 69 ]它們似乎也經歷了性別和頻率依賴的選擇。[ 79 ] [ 80 ] [ 75 ] 20 世紀 90 年代至 21 世紀,哥本哈根大學遺傳學家漢斯·艾伯格 (Hans Eiberg)及其團隊對藍眼睛的起源進行了研究,結果發現, OCA2基因突變是造成這種特徵的原因。據他們介紹,所有人類最初都有棕色的眼睛,而 OCA2 突變發生在 6,000 至 10,000 年前。它會稀釋黑色素的產生,而黑色素是決定人類頭髮、眼睛和皮膚顏色的因素。然而,這種突變並不能完全停止黑色素的產生,因為這會導致個體患上一種稱為白化病的疾病。眼睛顏色從棕色到綠色的變化可以透過虹膜中產生的黑色素數量的變化來解釋。雖然棕色眼睛的人的 DNA 中有很大一部分區域控制黑色素的產生,但藍眼睛的人只有一小塊區域。透過檢查來自多個國家的人的粒線體 DNA,艾伯格和他的團隊得出結論,藍眼睛的人都有共同的祖先。[ 14 ]

2018 年,來自以色列和美國的國際研究小組宣布,他們對以色列上加利利地區出土的 6500 年前的人類遺骸進行了基因分析,發現了該地區以前居住的人類所沒有的一些特徵,包括藍色的眼睛。他們得出結論,由於從安納托利亞和扎格羅斯山脈(位於現代土耳其和伊朗)的遷移,該地區在 6000 年前經歷了重大的人口變化,並且這種變化促進了該地區銅石並用時代文化的發展。 [ 81 ]

青銅時代至中世紀

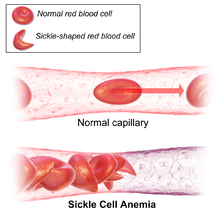

抵抗瘧疾是人類近代進化的著名例子。這種疾病在人類生命早期就會侵襲人類。因此具有抵抗力的人類享有更高的生存和繁衍的機會。儘管人類已經進化出多種防禦瘧疾的手段,但鐮狀細胞性貧血(紅血球變形為鐮狀,從而限制血液流動的一種疾病)可能是最為人所知的。鐮狀細胞性貧血使瘧原蟲更難感染紅血球。這種防禦瘧疾的機制在非洲、巴基斯坦和印度獨立出現。在4000年的時間裡,它已經蔓延到這些地方10%至15%的人口。[ 82 ]另一種使人類能夠抵抗瘧疾的突變是無法合成葡萄糖-6-磷酸脫氫酶,即G6PD,這種突變受到自然選擇的強烈青睞,並在非洲迅速蔓延。[ 16 ]

衛生條件差加上人口密度高,成為傳染病傳播的理想環境,對古代城市的居民來說,這是致命的。進化論的思維認為,生活在幾千年前就已經城市化的地區的人們已經進化出了對某些疾病的抵抗力,例如肺結核和麻風病。倫敦大學學院和皇家霍洛威學院的科學家利用 DNA 分析和考古發現,研究了來自歐洲、亞洲和非洲 17 個地點的樣本。他們了解到,長期接觸病原體確實已經導致抗藥性在城市人口中蔓延。因此,都市化是影響人類演化的一種選擇性力量。[ 83 ]此等位基因命名為SLC11A11729+55del4。科學家發現,在已經定居了數千年的地方,如伊朗的蘇薩,這種等位基因是普遍存在的;而在城市化只有幾個世紀的地方,如西伯利亞的雅庫茨克,只有70 -80%民眾都有。[ 84 ]

在過去的一萬年裡,後新石器時代歐洲人為抵抗病原體感染而進行的演化也增加了發炎性疾病的風險。一項古老 DNA研究估計了病原體選擇的性質、強度和開始時間,並發現「大部分基因適應發生在青銅時代開始之後,不到 4,500 年前」。[ 85 ] [ 86 ]

在北極等極端氣候條件下生活的現代人群中也發現了適應性,以及免疫適應性,例如在實行屍食或食用人類屍體的人群中,對朊病毒引起的腦部疾病的抵抗力。 [ 87 ] [ 88 ]因紐特人能夠依靠富含脂質的北極哺乳動物食物生存。生活在青藏高原、衣索比亞和安第斯山脈等高海拔地區的人類受益於一種基因突變,這種突變提高了他們血液中的氧氣濃度。[ 2 ]這是透過增加毛細血管的數量來增加其攜帶氧氣的能力來實現的。[ 3 ]人們認為這次突變距今已有 3000 年左右了。[ 2 ]

最近,有人提出了對南島語系薩瑪-巴瑤族(又稱海上吉普賽人或海上游牧民)的一種適應性,這種適應性是在過去一千年左右的時間裡,由於依賴自由潛水生存而產生的選擇壓力而發展出來的。 [ 11 ] [ 89 ]作為海上狩獵採集者,長時間潛水的能力對他們的生存至關重要。由於哺乳動物的潛水反射,當哺乳動物潛水時,脾臟會收縮並釋放攜帶氧氣的紅血球。隨著時間的推移,脾臟較大的個體更有可能在長時間的自由潛水中存活下來,從而繁殖後代。相較之下,以農業為中心的社區並沒有表現出脾臟進化變大的跡象。由於薩瑪-巴瑤人無意放棄這種生活方式,因此沒有理由相信不會進一步的適應。[ 18 ]

基因組生物學的進步使遺傳學家能夠研究人類幾個世紀以來的演化歷程。喬納森·普里查德(Jonathan Pritchard) 和博士後研究員耶爾·菲爾德(Yair Field) 對單個DNA 鹼基的變化進行了計數,這些變化很可能是最近發生的,因為它們很罕見並且沒有在整個人群中傳播。由於等位基因在基因組中移動時會帶動鄰近的 DNA 區域,因此可以使用單例的數量來粗略估計等位基因頻率改變的速度。這種方法可以揭示過去 2000 年或一百代人類的演化史。利用這項技術和來自 UK10K 計畫的數據,普里查德和他的團隊發現,在過去的兩千年裡,乳糖酶持久性、金髮和藍眼睛的等位基因在英國人中迅速傳播。英國的多雲天空可能起了一定作用,淺色頭髮的基因也可能造成淺色皮膚,從而降低了維生素 D 缺乏的可能性。性選擇也可能有利於金髮。這項技術也能讓他們追蹤多基因性狀的選擇——受多個基因而非單一基因影響的性狀,例如身高、嬰兒頭圍和女性臀部大小(對生育至關重要)。[ 23 ]他們發現,自然選擇有利於英國人擁有更高的身高、更大的頭部和更大的臀部。此外,乳糖酶持久性在同一時期表現出主動選擇的跡象。然而,多基因性狀的選擇證據比僅受一個基因影響的證據弱。[ 90 ]

2012 年的一篇論文研究了大約6,500 名歐洲和非裔美國人的DNA 序列,並證實了早期的研究成果,即序列中單個字母的大多數變化(單核苷酸變體)是在過去5,000 -10,000 年內累積的。其中近四分之三發生在過去5000年左右。約14%的變種具有潛在危害,其中86%的變種已有5000年或更短的歷史。研究人員還發現,歐洲裔美國人累積的突變數量比非裔美國人多得多。這可能是由於他們的祖先遷出非洲而導致的遺傳瓶頸;可用的夥伴很少。儘管隨後人口呈指數增長,但自然選擇仍沒有足夠的時間來消除有害的突變。儘管當今人類攜帶的突變比 5,000 年前的祖先多得多,但他們並不一定更容易生病,因為這些疾病可能是由多種突變引起的。然而,它確實證實了早期的研究,即常見疾病不是由常見的基因變異引起的。[ 91 ]無論如何,人類基因庫在如此短的時間內累積瞭如此多的突變(從進化的角度來看),而且人類人口在這段時間內激增,這意味著人類比以往任何時候都更易於進化。自然選擇最終可能會趕上基因庫的變化,因為理論模型表明,演化壓力隨著族群規模的增加而增加。[ 92 ]

近代至今

2021 年發表的一項研究表明,自人類開始居住以來,西非沿海佛得角群島上的人口在過去大約 20 代內迅速進化出了對瘧疾的抵抗力。正如預期的那樣,瘧疾最受歡迎的聖地亞哥島居民的抵抗力最高。這是迄今為止測量到的人類基因組變化最快的案例之一。[ 93 ] [ 94 ]

遺傳學家史蒂夫瓊斯告訴英國廣播公司,在十六世紀,只有三分之一的英國嬰兒能活到21歲,而到了二十一世紀,這一比例上升到99%。醫學的進步,尤其是二十世紀的醫學進步,使得這種改變成為可能。然而,儘管當今已開發國家的人們壽命更長、更健康,但許多人還是選擇只生幾個孩子或根本不生孩子,這意味著進化力量繼續作用於人類基因庫,只是方式不同。[ 95 ]

自然選擇僅影響人類基因組的 8%,這意味著基因組其餘部分的突變可以透過中性選擇純粹偶然地改變其頻率。如果自然選擇壓力減少,那麼更多的突變就會存活下來,從而可以增加突變的頻率和演化的速度。對人類來說,可遺傳突變的一大來源是精子;隨著男性年齡的增長,精子中累積的突變越來越多。因此,男性延後生育可能會影響人類演化。[ 2 ]

2012 年,由奧古斯丁·孔(Augustin Kong) 領導的一項研究表明,父親每推遲生育一年,新生突變的數量就會增加約兩個,而父親突變的總數每 16.5 年就會翻一番。 [ 96 ]

長期以來,醫學降低了基因缺陷和傳染病的死亡率,使越來越多的人類得以生存和繁衍,但也使得原本會被淘汰的適應不良的特性在基因庫中積累起來。只要能夠獲得現代醫療保健,這就不是問題。但如果消除這一點,自然選擇壓力將會大大增加。[ 18 ]儘管如此,在可預見的未來,對藥物的依賴而不是基因適應很可能將成為人類對抗疾病的驅動力。此外,雖然抗生素的引入最初顯著降低了傳染病的死亡率,但濫用抗生素導致抗生素抗藥性菌株的出現,使許多疾病再次成為主要死亡原因。[ 70 ]

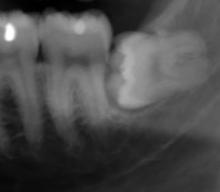

過去 30,000 年來,由於新的飲食習慣和技術的發展,人類的下顎和牙齒隨著體型的減少而不斷縮小。如今,許多人由於下顎骨縮小,口腔內沒有足夠的空間容納第三臼齒(或稱智齒)。在二十世紀,由於氟化物的引入,牙齒變小的趨勢似乎略有逆轉,氟化物可以增厚琺瑯質,從而使牙齒變大。[ 69 ]

最近的研究表明,更年期正在變得越來越晚。其他報告的趨勢似乎包括人類生殖期的延長以及某些人群的膽固醇水平、血糖和血壓的降低。[ 17 ]

人口遺傳學家 Emmanuel Milot 和他的團隊利用 140 年的教會記錄研究了加拿大一個孤島的現代人類演化。他們發現,自然選擇有利於女性更年輕地生育第一胎。[ 8 ]尤其是,1800 年至 1930 年間,來自魁北克市東北 80 公里(50 英里)的庫德雷島(Île aux Coudres)的婦女首次生育的平均年齡下降了4 歲。較早開始生育的婦女最終有更多的兒童存活到成年。換句話說,對於這些法裔加拿大女性來說,生育成功與較低的首次生育年齡有關。母親生育第一胎的年齡是一種高度遺傳的特徵。[ 97 ]

人類進化在現代仍在繼續,包括工業化國家。諸如獲得避孕措施和免受掠食者的侵害等因素並不能阻止自然選擇。[ 98 ]在已開發國家中,預期壽命較高、嬰兒死亡率較低,因此,影響人類生育子女數量的特徵所承受的選擇壓力最大。據推測,影響性行為的等位基因會受到嚴格的選擇,但基因如何影響上述行為的細節仍不清楚。[ 10 ]

從歷史上看,作為直立行走能力的副產品,人類進化出了更窄的臀部和產道以及更大的頭部。與黑猩猩等其他近親相比,分娩對人類來說是一項極具挑戰性且可能致命的經驗。於是,一場進化的拉鋸戰開始了(參見產科困境)。對於嬰兒來說,只要母親的臀部夠寬,擁有較大的頭部是有益的。如果不是,母親和孩子通常都會死亡。這是平衡選擇或去除極端特徵的一個例子。在這種情況下,頭部過大或臀部過小的人就會被淘汰。這種進化的拉鋸戰達到了一種平衡,使得這些特徵隨著時間的推移基本保持不變,同時允許基因變異蓬勃發展,從而為選擇力量改變方向時的快速進化鋪平了道路。[ 99 ]

隨著剖腹產在世界某些地區變得更加安全和更加普遍,這一切都在二十世紀發生了變化。 [ 100 ]人們繼續青睞較大的頭型,而較小臀部的選擇壓力已減弱。展望未來,這意味著人類的頭部會繼續生長,但臀部尺寸卻不會成長。隨著頭盆不稱的加劇,在正向回饋循環中,剖腹產將變得越來越普遍,儘管不一定會取代自然分娩。[ 99 ] [ 100 ]

史密森學會古人類學家布里亞納·波比納 (Briana Pobiner) 指出,文化因素可能是導致已開發國家和發展中國家剖腹產率差異巨大的原因之一。英國皇家婦產科學院的 Daghni Rajasingam 觀察到,育齡婦女糖尿病和肥胖症的發生率不斷上升也增加了剖腹產的需求。[ 100 ]維也納大學生物學家菲利普‧米特羅克和他的團隊估計,全世界大約有 6% 的分娩都是難產,需要醫療幹預。在英國,四分之一的分娩都是剖腹產,在美國,這數字達到三分之一。 Mitteroecker 和同事發現,自二十世紀中葉以來,剖腹產率上升了 10% 至 20%。他們認為,由於安全剖腹產的普及顯著降低了已開發國家的產婦和嬰兒死亡率,因此它們已經引發了進化的變化。然而,米特羅克對《獨立報》表示:“很難預見這對人類和生育的未來意味著什麼。”這是因為嬰兒體型的增大受到母親代謝能力和現代醫學的限制,這使得早產或體重過輕的新生兒更容易存活。[ 101 ]

弗雷明翰心臟研究始於 1948 年,旨在調查馬薩諸塞州弗雷明翰女性及其後代患心臟病的原因,參與研究的研究人員發現了現代西方飲食對高血壓有選擇性壓力的證據,其中含有鹽含量高,已知會導致血壓升高。他們也發現了針對高膽固醇血症(即血液中膽固醇含量高)進行選擇的證據。[ 18 ]進化遺傳學家史蒂芬·斯特恩斯和他的同事報告稱,有跡象表明女性正在逐漸變得更矮、更重。斯特恩斯認為,人類文化和人類對自然環境的改變正在推動人類進化,而不是阻礙這一進程。[ 95 ]數據表明,女性並沒有吃得更多;相反,體重較重的女性往往會生育較多的孩子。[ 102 ]斯特恩斯和他的團隊也發現,研究對象進入更年期的時間往往較晚;他們估計,如果環境不變,200年後,平均更年期年齡將增加約一年,約十代。所有這些性狀都具有中等至高的遺傳性。[ 10 ]從研究的開始日期來看,只需幾代人就可以觀察到這些適應性的傳播。[ 18 ]

透過分析北加州凱撒醫療集團的 6 萬名白種人血統個體和英國生物銀行的 15 萬人的基因組數據,進化遺傳學家約瑟夫·皮克雷爾(Joseph Pickrell) 和進化生物學家莫莉·普熱沃斯基(Molly Przeworski) 能夠在現存人類世代中辨識出生物演化的跡象。為了研究演化,人的一生是最短的時間尺度。與戒菸困難相關的等位基因在英國人中的頻率下降,但在北加州人中卻沒有下降。這表明,重度吸煙者(20 世紀 50 年代在英國很常見,但在北加州並不常見)被淘汰了。與月經初經較晚相關的一組等位基因在壽命較長的女性中更為常見。一種與阿茲海默症相關的等位基因 ApoE4 的頻率下降,因為攜帶者通常壽命不長。[ 23 ]事實上,Pickrell 和 Przeworski 發現,這些是僅有的會降低預期壽命的特徵,這表明其他有害特徵很可能已經被消除了。只有在老年人中,阿茲海默症和吸菸的影響才會顯現出來。此外,吸煙是一種相對較新的趨勢。然而,由於老年人已經有了孩子,因此尚不完全清楚為什麼這些特徵會帶來演化劣勢。科學家提出,它們要不是也會對年輕人產生有害影響,就是會降低個體的整體適應度,也就是降低具有相同基因的生物體互相幫助的傾向。因此,使祖父母難以幫助撫養孫輩的突變不太可能在整個人群中傳播。[ 8 ] Pickrell 和 Przeworski 也研究了 42 種由多個等位基因而非一個等位基因決定的性狀,例如青春期時間。他們發現,青春期年齡越晚、初次生育年齡越大,預期壽命越長。[ 8 ]

更大的樣本量可以研究更罕見的突變。皮克雷爾和普沃斯基告訴《大西洋月刊》,透過 50 萬人的樣本,他們能夠研究僅在 2% 人口中發生的基因突變,從而提供有關人類近期進化的更詳細細節。[ 8 ]雖然此類短時間尺度的研究容易受到隨機統計波動的影響,但它們可以增進對影響當代人類群體生存和繁衍的因素的理解。[ 23 ]

進化遺傳學家Jaleal Sanjak 及其團隊分析了英國生物銀行中超過20 萬名45 歲以上女性和15 萬名50 歲以上男性(已過生育年齡)的遺傳和醫療信息,並確定了女性和男性的13種特徵。為10%。然而桑傑克指出,目前還不清楚生孩子是否真的會讓女性體重增加,或者體重增加是否會讓女性更容易生育。由於身高較高的男性和身高較矮的女性往往會生育較多的孩子,並且與身高相關的基因對男性和女性的影響相同,因此人口的平均身高可能保持不變。在較晚生育的女性中,受教育程度較高的女性生育的孩子較多。[ 98 ]

演化生物學家 Hakhamanesh Mostafavi 於 2017 年領導了一項研究,分析了英國和美國幾代人中 215,000 人的資料,發現了許多影響壽命的基因變化。與阿茲海默症相關的ApoE等位基因在 70 歲以上的女性中很少見,而與男性吸菸成癮相關的CHRNA3基因的頻率在中年及以上男性中下降。由於這本身並不是演化的證據,因為自然選擇只關心成功繁殖而不是長壽,科學家提出了許多解釋。壽命較長的男性往往會生育較多的孩子。活到老年的男女可以幫忙照顧子孫後代,造福子孫後代。這種解釋稱為祖母假說。阿茲海默症和吸菸成癮也可能對早期生命造成傷害,但其影響更為微妙,需要更大的樣本量才能研究。穆斯塔法維和他的團隊還發現,導致哮喘、高體重指數和高膽固醇等健康問題的突變在壽命較短的人群中更為常見,而導致青春期和生殖能力延遲的突變在長壽人群中更為常見。遺傳學家喬納森·普里查德表示,雖然先前的研究發現了生育能力和長壽之間的聯繫,但這些研究並沒有完全排除教育和經濟地位的影響——教育和經濟地位高的人往往更晚生育孩子;這似乎表明長壽和生育能力之間存在著進化的權衡。[ 103 ]

在南非,大量人感染了愛滋病毒,但其中一些人擁有幫助他們抵抗這種病毒的基因,這使得他們更有可能存活下來並將這種特徵遺傳給他們的孩子。[ 104 ]如果這種病毒持續存在,只需幾百年時間,生活在這個地區的人類就可能對其產生抵抗力。然而,由於愛滋病毒的進化速度比人類更快,因此更有可能透過技術而不是基因方法來解決它。[ 10 ]

美國西北大學研究人員在 2017 年進行的一項研究發現,居住在印第安納州伯爾尼的老式阿米甚人體內存在一種基因突變,這種基因降低了他們患糖尿病的幾率,平均延長了他們的預期壽命約10 年。此突變發生在名為 Serpine1 的基因中,該基因編碼蛋白質PAI-1(纖溶酶原激活劑抑制劑)的產生,可調節血液凝固並在老化過程中發揮作用。大約 24% 的樣本人群攜帶這種突變,預期壽命為 85 歲,高於社區平均壽命 75 歲。人的端粒更長。由於端粒會隨著年齡的增長而縮短,因此端粒較長的人往往壽命較長。目前,阿米甚人居住在美國22個州和加拿大安大略省。他們過著幾個世紀以來的簡樸生活方式,並且總體上與現代北美社會隔絕。他們大多對現代醫學漠不關心,但科學家與伯恩的阿米甚人社群確實保持著良好的關係。他們詳細的家譜記錄使他們成為理想的研究對象。[ 20 ]

2020 年,Teghan Lucas、Maciej Henneberg 和 Jaliya Kumaratilake 提供證據表明,越來越多的人類保留了前臂正中動脈。該結構在胎兒發育期間形成,但一旦另外兩條動脈(橈動脈和尺動脈)發育,它就會溶解。正中動脈能夠容納更多的血流量,可以在某些手術中用作替代品。他們的統計分析表明,在過去的 250 年左右的時間裡,正中動脈的保留受到了極其強烈的選擇。自十八世紀以來,人們一直在研究這種結構及其流行。[ 19 ] [ 105 ]

多學科研究表明,持續的演化可能有助於解釋自閉症和自體免疫疾病等某些疾病的出現。自閉症和精神分裂症可能是由於從母親和父親遺傳的基因過度表達並在孩子的身體裡發生拉鋸戰造成的。過敏、氣喘和自體免疫疾病似乎與更高的衛生標準有關,這使得現代人類的免疫系統不會像他們的祖先那樣接觸到各種寄生蟲和病原體,從而使他們變得過度敏感,更容易反應過度。人體不是按照專業設計的藍圖建構的,而是一個經過長期進化而形成的系統,其中存在著各種各樣的權衡和不完美。了解人體的演化可以幫助醫生更好地理解和治療各種疾病。演化醫學的研究表明,疾病之所以普遍存在,是因為自然選擇更青睞繁殖而不是健康和長壽。此外,生物進化比文化進化慢,人類進化比病原體慢。[ 106 ]

在祖先的過去,人類生活在地理上孤立的社區中,近親繁殖相當普遍,[ 70 ]現代交通技術使人們能夠更輕鬆地遠距離旅行,並促進了進一步的基因混合,從而導致人類基因的更多變異。[ 102 ]它也使得疾病在世界各地傳播,這可能會對人類演化產生影響。[ 70 ]此外,氣候變遷不僅可能引發人類的大規模遷徙,也可能引發影響人類的疾病。[ 77 ]除了基因和等位基因的選擇和流動之外,生物演化的另一種機制是表觀遺傳學,或不是 DNA 序列本身的改變,而是其表現的改變。科學家已經知道慢性疾病和壓力是表觀遺傳機制。[ 3 ]

參見

筆記

- 「具體而言,LCP [脂質分解代謝過程] 術語中的基因在歐洲血統人群中 NLS 過量最多,平均 NLS 頻率為 20.8±2.6%,而全基因組為 5.9±0.08%(雙側 t 檢驗, P<0.0001,n=379 歐洲人和n=246 非洲人)。在血統的個體中觀察到:亞洲人 LCP 基因中 NLS 的平均頻率為 6.7±0.7%,而全基因組中 NLS 的平均頻率為 6.2±0.06%。 [ 28 ]

- 從數學上來說,面積是距離平方的函數,而體積是距離立方的函數。因此體積的增長速度比面積的增長速度快。參見平方立方定律。

- 「我們提出了另一個假設,認為原始人類向寒冷氣候地區擴張導致頭部形狀發生變化。這種形狀變化導致顱骨體積增大。生物氣候直接影響身體尺寸(並間接影響大腦尺寸),再加上顱骨球狀性似乎可以相當有力地解釋種族差異。 (圖自 Beals,第 304 頁) [ 67 ]

- 定義為質量(以公斤為單位)除以身高(以公尺為單位)的平方。

參考

- Dunham, Will (2007 年 12 月 10 日)。“描述了人類進化的快速加速”。科學新聞。路透社。檢索日期:2020 年5 月 17 日。

- Hurst,Laurence D.(2018 年 11 月 14 日)。「人類進化仍在發生—可能比以往任何時候都更快」。科學技術。對話。檢索日期:2020 年5 月 17 日。

- Flatow,Ira(2013 年 9 月 27 日)。「現代人類仍在進化,並且比以往更快」。科學。美國國家公共電台。檢索日期:2020 年5 月 19 日。

- Stock, Jay T (2008)。“人類還在進化嗎?技術進步和獨特的生物特徵使我們能夠適應環境壓力。這阻止了基因進化嗎?”。EMBO 報告。9 (補充1):S51 – S54。doi : 10.1038/embor.2008.63。PMC 3327538。PMID 18578026。

- Biello,David(2007 年 12 月 10 日)。“文化加速人類進化”。科學美國人。原文存檔。檢索日期:2021 年3 月 19 日。

- Pinker, Steven (2006 年 6 月 26 日)。“群體與基因”。新共和。檢索日期:2017 年10 月 25 日。

- Pinker,Steven(2012)。“群體選擇的虛假誘惑”。邊緣。檢索日期:2018 年11 月 28 日。

- Zhang, Sarah(2017 年 9 月 13 日)。“龐大的DNA資料庫揭示人類最近的進化”。科學。大西洋。檢索日期:2020 年5 月 18 日。

- Pinhasi, Ron;湯瑪斯,馬克 G.;霍弗賴特,麥可;庫拉特(Mathias Currat) Burger,Joachim(2012 年 10 月)。 「歐洲人的遺傳史」。遺傳學趨勢。28 ( 10 ) : 496–505 。 PMID 22889475。

- “我們如何進化”。科學美國人。 2012年11月1日。檢索日期:2020 年5 月 27 日。

- 馬薩諸塞州伊拉多;毛奇,I.;科內柳森,TS;程,J.;斯特恩,AJ;拉西莫(Racimo),F.;德巴羅斯·達姆加德,P.; Sikora,M.;塞金-奧蘭多,A.;拉斯穆森,S.;范登蒙克霍夫(ICL)特爾霍斯特,R.; Joosten,實驗室; Netea,MG; Salingkat,S.;尼爾森,R.; Willerslev,E.(2018 年 4 月 18 日)。「海遊民族對潛水的生理和遺傳適應性」。細胞。173(3): 569–580.e15。doi:10.1016/j.cell.2018.03.054。PMID29677510。

- Karlsson,Elinor K.; Kwiatkowski,Dominic P.; Sabeti,Pardis C.(2015 年 6 月)。“人類群體的自然選擇和傳染病”。自然遺傳學評論。15(6):379–393。PMC4912034。PMID24776769。

- Burger,Joachim;湯瑪斯,馬克 G.; Schier,Wolfram; Potekhina,Inna D.;霍爾菲爾德,妮娜;安特蘭德,瑪蒂娜;凱瑟,曼弗雷德;凱撒,埃爾克; Kirsanow,Karola(2014 年 4 月 1 日)。「有直接證據表明,過去 5,000 年來歐洲人的皮膚、頭髮和眼睛色素沉著經歷了積極的選擇」。美國國家科學院院刊。111(13):4832–4837。doi: 10.1073/pnas.1316513111。PMC 3977302。PMID24616518。

- 哥本哈根大學(2008 年 1 月 31 日)。「藍眼睛的人類有一個共同的祖先」。科學日報。檢索日期:2020 年5 月 23 日。

- Curry, Andrew(2013 年 7 月 31 日)。「考古學:牛奶革命」。自然。500(7460):20–2。原文連結: //doi.org/10.1038/500020a.PMID23903732。

- Check,Erika(2006 年 12 月 21 日)。“非洲如何學會愛上牛”。自然。444(7122):994–996。 PMID17183288。

- Byars, SG;尤班克,D.;戈文達拉朱,DR;斯特恩斯,南卡羅來納州(2009 年)。「當代人類群體的自然選擇」。美國國家科學院院刊。107suppl_1):1787–1792。:2010PNAS..107.1787B。doi: 10.1073/pnas.0906199106。PMC2868295。PMID19858476。

- Funnell,Anthony(2019 年 5 月 14 日)。“雖然並不明顯,但人類仍在進化。那麼未來會怎樣?”。ABC 新聞(澳洲)。檢索日期:2020 年5 月 22 日。

- Lucas,Teghan;亨內伯格,馬切伊;庫馬拉蒂湖,賈利亞(2020 年 9 月 10 日)。「最近人類前臂正中動脈的盛行率增加:一種微進化的變化」。解剖學雜誌。237(4):623–631。PMC 7495300。PMID32914433。

- O'Connor,Joe(2017 年 11 月 17 日)。「阿米甚人是否掌握著長壽的秘訣?研究發現宗教群體中存在抗衰老基因」。國家郵報。檢索日期:2020 年5 月 27 日。

- Gruber,Karl(2018 年 5 月 29 日)。「我們還在不斷進化」。生物學。Phys.org 。檢索日期:2020 年5 月 25 日。

- NPR 工作人員(2011 年 1 月 2 日)。“我們的大腦正在萎縮。我們是不是越來越笨了?”。科學。美國國家公共電台。檢索日期:2020 年5 月 18 日。

- Pennisi,Elizabeth(2016 年 5 月 17 日)。「人類仍在進化-我們可以親眼見證它的發生」。科學雜誌。檢索日期:2020 年5 月 18 日。

- Dorey,Fran(2020 年 4 月 20 日)。“丹尼索瓦人”。澳洲博物館。檢索日期:2020 年6 月 3 日。

- 邱吉爾, 史蒂文 E.;凱斯(Keys),卡姆林(Kamryn);羅斯,安 H.(2022 年 8 月)。「中面部形態與尼安德特人-現代人類雜交」。生物學。11 ( 8 ) : 1163 。ISSN 2079-7737。PMC 9404802。PMID 36009790。

- 霍華休斯醫學研究所(2016 年 5 月 2 日)。「冰河時期歐洲的遺傳史」。科學日報。檢索日期:2020 年5 月 23 日。

- Callaway,Ewen(2014 年 3 月 26 日)。「人類進化:家庭中的尼安德特人」。自然。檢索日期:2020 年5 月 29 日。

- Khrameeva,E;博澤克,K;他,L;嚴,Z;薑,X;魏,Y;唐,K;蓋爾芬德(MS);普呂弗,K;凱爾索,J;帕博,S; Giavalisco,P;拉赫曼,M; Khaitovich,P(2014 年)。「尼安德特人的血統推動了當代歐洲人脂質分解代謝的演化」。自然通訊。5(3584):3584。doi:10.1038/ncomms4584。PMC3988804。PMID24690587。

- Cell Press(2020 年 1 月 30 日)。「現代非洲人和歐洲人可能比以前認為的人擁有更多的尼安德特人血統」。Phys.org。檢索日期:2020 年5 月 31 日。

- Green, RE;克勞斯,J.;布里格斯,AW;馬里西奇,T.;史坦澤爾,U.;基爾歇爾,M.;等(2010)。“尼安德特人基因組的草圖序列”。科學。328 ( 5979 ) : 710–22 。 doi : 10.1126/science.1188021。PMC 5100745。PMID 20448178。

- 丹尼曼, 麥可;凱爾索,珍妮特(2017 年 10 月)。「尼安德特人對現代人類表型變異的貢獻」。美國人類遺傳學雜誌。101 ( 4 ) : 578–589 。 PMC 5630192。PMID 28985494。

- 埃文斯,派崔克·D.; Mekel-Bobrov,Nitzan;瓦倫德(Eric J.);哈德森,理查 R.; Lahn,Bruce T.(2006 年 11 月 28 日)。哈彭丁(Harpending),亨利·C.(編輯)。「有證據表明,大腦尺寸基因 microcephalin 的適應性等位基因從古人類譜系滲入智人體內」。美國國家科學院院刊。403 ( 48 ) :18178–18183 。 doi : 10.1073/pnas.0606966103。PMC 1635020。PMID 17090677。

- Pennisi E (2009 年 2 月)。 「尼安德特人的基因組學。史前人類基因組的故事」。科學。323 ( 5916 ) : 866–71 。 PMID 19213888。S2CID 206584252。

- Green RE、Krause J、Briggs AW、Maricic T、Stenzel U、Kircher M 等人。 (2010 年 5 月)。“尼安德特人基因組的草圖序列”。科學。328 ( 5979 ) : 710–722。 doi : 10.1126/science.1188021。PMC 5100745。PMID 20448178。

- Timpson N、Heron J、Smith GD 與 Enard W (2007 年 8 月)。「對 Evans 等人和 Mekel-Bobrov 等人關於 MCPH1 和 ASPM 正向選擇證據的論文的評論」。科學。317 ( 5841 ) : 1036,作者回覆1036 。doi : 10.1126/science.1141705。PMID 17717170。

- Mekel-Bobrov N、Posthuma D、Gilbert SL、Lind P、Gosso MF、Luciano M 等人。 (2007 年 3 月)。「ASPM 和 Microcephalin 的持續適應性演化並不能用智力的提升來解釋」。人類分子遺傳學。16 ( 6 ) : 600–8 。 PMID 17220170。

- Rushton JP、Vernon PA、Bons TA(2007 年 4 月)。「沒有證據顯示大腦調節基因 Microcephalin 和 ASPM 的多態性與一般智力、頭圍或利他主義有關」。生物學快報。3 ( 2 ) : 157–60 。 PMC 2104484。PMID 17251122。

- “我們的 DNA 中只有一小部分是人類獨有的”。科學新聞。 2021年7月16日。檢索日期:2021 年8 月 13 日。

- Schaefer, Nathan K.;夏皮羅,貝絲;格林,理查德·E.(2021 年 7 月 1 日)。「人類、尼安德特人和丹尼索瓦人基因組的祖先重組圖」。科學進步。7 (29): eabc0776。Bibcode:2021SciA....7..776S。doi : 10.1126/sciadv.abc0776。ISSN 2375-2548。PMC 8284891。PMID 34272242。

- López, Saioa;範多普,露西;赫倫塔爾,加勒特(2016 年 4 月 21 日)。「人類走出非洲:一場持久的爭論」。進化生物資訊學。11(補充2):57–68。PMC4844272。PMID27127403。

- Wood, Barry (2019 年 7 月 1 日)。「基因時間性:DNA革命與人類遷徙的史前史」。大歷史雜誌。3(3)。國際大歷史協會:225–231。

- Diamond, Jared (2018 年 4 月 20 日)。“我們起源故事的全新版本”。書評。《紐約時報》。原文存檔於2020年12月5日。檢索日期:2021 年4 月 19 日。

- Harvati, Katerina; Röding,Carolin;等(2019 年 7 月)。「阿皮迪馬洞穴化石提供了歐亞大陸智人的最早證據」。自然。571 ( 7766 ) : 500–504。 PMID 31292546。S2CID 195873640。

- AFP(2019 年 7 月 10 日)。“非洲以外發現「最古老遺跡」重置人類遷徙時鐘」。Phys.org。2019年7月 10 日檢索。

- Zimmer,Carl(2019 年 7 月 10 日)。「希臘發現的頭骨可能改變人類史前史的故事——這塊在洞穴中發現的骨頭是歐洲迄今發現的最古老的現代人類化石。它暗示人類離開非洲的時間比人們想像的要早得多”。科學。《紐約時報》。原文存檔於2021年1月2日。檢索日期:2019 年7 月 11 日。

- Rito T、Vieira D、Silva M、Conde-Sousa E、Pereira L、Mellars P 等人。 (2019 年 3 月)。「智人從非洲南部向非洲東部的遷移發生在走出非洲之前」。科學報告。9 ( 1) : 4728。doi : 10.1038/s41598-019-41176-3。PMC 6426877。PMID 30894612。

- Posth C、Renaud G、Mittnik M、Drucker DG、Rougier H、Cupillard C 等人。 (2016)。 「更新世線粒體基因組顯示非洲以外的地區曾發生過一次大規模擴散,並且歐洲在冰期晚期出現了人口更替」。當前生物學。26 ( 6 ) : 827–833 。 doi : 10.1016/j.cub.2016.01.037。高密度脂蛋白:2440/114930。PMID 26853362。S2CID 140098861。

- Karmin M、Saag L、Vicente M、Wilson Sayres MA、Järve M、Talas UG 等人。 (2015 年 4 月)。「Y 染色體多樣性的近期瓶頸與全球文化變遷相吻合」。基因組研究。25 ( 4 ) : 459– 66 。PMC 4381518。PMID 25770088。

- Haber M、Jones AL、Connell BA、Arciero E、Yang H、Thomas MG 等人。 (2019 年 8 月)。「罕見的根深蒂固的 D0 非洲 Y 染色體單倍群及其對現代人類走出非洲的影響」。遺傳學。212 ( 4 ) : 1421–1428。 PMC 6707464。PMID 31196864。

- Finlayson,Clive(2009)。 「第三章:失敗的實驗」。滅絕的人類:為什麼尼安德塔人滅絕了而我們卻倖存了下來。牛津大學出版社。頁68. ISBN 978-0-19-923918-4。

- Longrich,Nicholas R.(2020 年 9 月 9 日)。「我們什麼時候成為真正的人類?化石和 DNA 告訴我們現代智力的進化」。對話。檢索日期:2021 年3 月 23 日。

- 康納德, 尼可拉斯 J.;瑪莉娜,瑪麗亞; Münzel,Susanne C.(2009 年 6 月 24 日)。「新長笛記錄了德國西南部最早的音樂傳統」。自然。460 ( 2009 ) : 737–740。 doi : 10.1038/nature08169。PMID 19553935。S2CID 4336590。

- Price,Michael(2019 年 12 月 13 日)。「洞穴壁畫顯示現代思維的古老起源」。考古學。科學。366(6471)。美國科學促進會:1299。doi:10.1126/science.366.6471.1299。PMID31831650。S2CID209342930。

- Wells,Spencer(2003 年 7 月 3 日)。「大躍進」。研究。《衛報》。檢索日期:2021 年3 月 23 日。

- Kwon, Bongsik; Nguyen, Anh H.(2015 年 8 月)。「對內眥贅皮的重新認識:眼瞼的演化與亞洲眼瞼整形術的退化概念」。整形外科研討會。29 ( 3 ) : 171–183 。 ISSN 1535-2188。PMC 4536067。PMID 26306084。

- Poirier, Frank (2021 年 10 月 13 日)。 「內眥贅皮的起源和演化對科學家來說仍然是一個謎」。芝加哥論壇報。

- O'Dea, JD (1994 年 1 月)。 「雨林樹冠下的低紫外線可能導致俾格米人和尼格利陀人的身材矮小」。人類:比較人類生物學雜誌。44 (3): 284–7。

- Kamberov,Yana G.;王思嘉;譚敬澤;帕斯卡爾·熱爾博;沃克,阿比蓋爾;譚龍志;楊亞軍李士林唐堃;陳華;鮑威爾,亞當;伊坦,尤瓦爾;富勒,多里安;洛穆勒(Jason Lohmueller)毛俊豪;沙查爾,阿薩;佩默,瑪德琳;霍斯特特,伊麗莎白;伯恩,伊麗莎白;伯內特,梅麗莎;麥克馬洪,安德魯 P.;湯瑪斯,馬克 G.;利伯曼,丹尼爾 E.;金莉;塔賓,克利福德 J.;摩根,布魯斯 A.;Sabeti,Pardis C.(2013 年 2 月)。「透過表達選定的 EDAR 變異體在小鼠中模擬人類最近的進化」。細胞。152):691–702doi :10.1016/j.cell.2013.01.016。PMC 3575602。PMID23415220。

- 毛小偉;張虎才;喬詩雨;劉懿辰常鳳琴;謝平;張明;王天一;李冕;曹鵬;楊若薇;劉鋒;戴慶艷馮曉天;萍婉菁(2021-06-10)。「晚更新世至全新世東亞北部深層人口歷史」。細胞。184 (12): 3256–3266.e13。doi : 10.1016/j.cell.2021.04.040。ISSN 0092-8674。PMID 34048699。

- 張曉明;姬雪萍李春梅;楊廷玉;黃家輝;趙銀暉;吳雲;馬世武龐玉紅黃彥懿何,瑤溪;蘇冰(2022 年 7 月 25 日)。「來自中國西南地區的晚更新世人類基因組」。當前生物學。32 (14): 3095–3109.e5。Bibcode:2022CBio...32E3095Z。doi : 10.1016/j.cub.2022.06.016。ISSN 0960-9822。PMID 35839766。S2CID 250502011。

- Hlusko, Leslea J.;卡爾森,約書亞 P.;卓別林,喬治;埃利亞斯,斯科特 A.;霍夫克,約翰 F.;霍夫曼,米凱拉;賈布隆斯基,妮娜 G.;蒙森,特斯拉 A.;奧羅克,丹尼斯 H.; Pilloud,Marin A.;斯科特,G.理查德(2018-05-08)。「上一個冰河時期的環境選擇對母乳中維生素 D 和脂肪酸從母親到嬰兒的傳遞的影響」。美國國家科學院院刊。115 (19) :E4426- E4432。Bibcode:2018PNAS..115E4426H。doi : 10.1073/pnas.1711788115。ISSN 0027-8424。PMC 5948952。PMID 29686092。

- Beleza,Sandra;桑托斯,AM;麥克沃伊,B.;阿爾維斯,I.;馬蒂尼奧,C.;卡梅倫,E.; Shriver 醫學博士;帕拉,EJ; Rocha,J.(2012 年)。「歐洲人色素減淡的時機」。分子生物學和演化。30(1):24–35。PMC 3525146。PMID22923467。

- Lalueza-Fox, C.;羅普勒,H.;卡拉梅利,D.;斯托伯特,C.;卡塔拉諾,G.;休斯,D.;羅蘭,N.; Pilli,E.;隆戈,L.; Condemi,S.;德拉拉西拉,M.; Fortea,J.;羅薩斯,A.;斯托金(Stoneking),M.;舍內伯格,T.; Bertranpetit,J.; Hofreiter,M.(2007 年 11 月 30 日)。 「黑皮質素 1 受體等位基因顯示尼安德特人的色素沉著存在差異」。科學。318 ( 5855 ) : 1453–1455 。 doi : 10.1126/science.1147417。PMID 17962522。S2CID 10087710。

- 瓊斯,Eppie R.;岡薩雷斯-福爾特斯,格洛麗亞;康奈爾,莎拉;西斯卡,維羅尼卡;艾瑞克森,安德斯;馬丁尼亞諾,魯伊;麥克勞林,拉塞爾 L.;加列戈·略倫特,馬科斯;卡西迪,拉拉 M.;甘巴,克里斯蒂娜;梅什維利阿尼,田吉茲;巴爾約瑟夫(Bar-Yosef),奧弗(Ofer);穆勒,沃納;貝爾弗-科恩,安娜;馬茨克維奇,齊諾維;傑克利,尼諾;海厄姆,托馬斯 FG;庫拉特(Mathias Currat)大衛‧洛德基帕尼澤 (David Lordkipanidze)霍弗賴特,麥可;馬尼卡,安德里亞;平哈西,榮恩;布拉德利,丹尼爾 G.(2015 年 11 月 16 日)。「舊石器時代晚期基因組揭示現代歐亞人的深厚根源」。自然通訊。6 (1): 8912. Bibcode : 2015NatCo...6.8912J。doi : 10.1038/ncomms9912。PMC 4660371。PMID 26567969。

- 傅巧梅; Posth,Cosimo(2016 年 5 月 2 日)。「冰河時期歐洲的遺傳史」。自然。534 ( 7606 ) :200–205。 doi : 10.1038/nature17993。高密度脂蛋白:10211.3/198594。PMC 4943878。PMID 27135931。

- Fumagalli, Matteo;等(2015)。 「格陵蘭因紐特人表現出飲食和氣候適應的基因特徵」。科學。349 ( 6254 ) :1343–1347 。 doi : 10.1126/science.aab2319。硬碟機:10044/1/43212。PMID 26383953。S2CID 546365。

- Beals,Kenneth L;史密斯,考特蘭 L;多德,史蒂芬 M (1984)。 「大腦尺寸、顱骨形態、氣候與時間機器」。當前人類學。25(3):301–330。S2CID86147507。

- Nowaczewska, Wioletta;達布羅夫斯基,帕維爾; Kuźmiński,Lukasz(2011)。「現代智人顱骨對氣候的形態適應:顱底寬度的重要性」。人類學學院。35 ( 3 ) : 625–36 。

- Fran, Dorey(2020 年 5 月 27 日)。“自從我們這個物種首次出現以來,我們發生了哪些變化?”。澳洲博物館。檢索日期:2020 年6 月 9 日。

- Dorey, Fran(2018 年 11 月 2 日)。“我們如何影響我們的進化?”。澳洲博物館。檢索日期:2020 年6 月 2 日。

- 彭,Y.;等(2010)。「東亞人群的ADH1B Arg47His多態性與水稻馴化歷史的擴展」。BMC 演化生物學。10 (1): 15. Bibcode:2010BMCEE..10...15P。原文連結:https: //doi.org/1471-2148-10-15 . PMC 2823730。PMID 20089146。

- Ségurel, Laure; Bon,Céline(2017)。 「論人類乳糖酶持久性的演化」。基因 組 學 和 人類 遺傳學 年度 評論. 18 ( 1 ) : 297–319 。 PMID 28426286。

- 英格拉姆,凱瑟琳 JE;穆卡雷,夏洛特 A.;伊坦,尤瓦爾;湯瑪斯,馬克 G.;斯瓦洛,達拉斯 M.(2008 年 11 月 26 日)。 「乳糖消化和乳糖酶持久性的演化遺傳學」。人類遺傳學。124 ( 6 ) : 579–591 。 PMID 19034520。S2CID 3329285。

- Check,Erika(2007 年 2 月 26 日)。“古代DNA解開牛奶之謎”。消息。自然。檢索日期:2020 年5 月 22 日。

- 美因茨大學(2014 年 3 月 10 日)。「過去五千年來,自然選擇改變了歐洲人的外表」。科學日報。檢索日期:2021 年3 月 21 日。

- 鞠丹;伊恩·馬西森(Ian Mathieson)(2021 年)。「歐亞大陸西部皮膚色素相關變異的演變」。PNAS。118 (1): e2009227118。Bibcode:2021PNAS..11809227J。doi : 10.1073/pnas.2009227118。PMC 7817156。PMID 33443182。

- Solomon, Scott(2018 年 9 月 7 日)。「氣候變遷可能會影響人類演化。原因如下」。科學。NBC 新聞。檢索日期:2021 年4 月 2 日。

- Etcoff,Nancy(1999)。 「第 4 章:掩護我」。最美者生存。紐約:Doubleday。第115-6頁 。 0-385-47854-2。

- 弗羅斯特,彼得(2006)。“弗羅斯特:為什麼歐洲人有這麼多頭髮和眼睛的顏色?”。蛛網。加州大學洛杉磯分校。檢索日期:2021 年3 月 21 日。

- Forti,伊莎貝拉·羅德里格斯·諾蓋拉(Isabela Rodrigues Nogueira);楊,羅伯特約翰(2016)。「人類商業模特兒的眼睛顏色表現出負頻率依賴選擇」。PLOS ONE。11 (12): e0168458。Bibcode:2016PLoSO..1168458F。doi : 10.1371/journal.pone.0168458。PMC 5179042。PMID 28005995。

- 特拉維夫大學美國之友(2018 年 8 月 20 日)。「對 6500 年前藍眼基因突變的人類遺骸進行 DNA 分析」。科學日報。檢索日期:2020 年5 月 23 日。

- Choi, Charles Q. (2009 年 11 月 13 日)。「人類大腦不斷萎縮但仍在進化」。科學。NBC 新聞。原文存檔於2019年2月4日。檢索日期:2020 年5 月 24 日。

- “新研究表明,城市生活幫助人類產生對結核病和麻風病的免疫力”。倫敦大學學院透過《科學日報》報道。 2010年9月24日。檢索日期:2020 年5 月 22 日。

- Choi, Charles Q. (2010 年 9 月 24 日)。“城市生活影響人類進化嗎?”。科學。NBC 新聞。檢索日期:2020 年5 月 22 日。[無效連結]

- 克納,加斯帕德;尼赫斯,安娜‧妮娜;菲利波特,昆汀;博倫,喬納森;林猜,達拉萬;凱魯什(Kerrouche),納西姆(Nacim);普埃爾,安妮;張慎英;布瓦松-杜普伊斯,史蒂芬妮;阿貝爾,洛朗;卡薩諾瓦,讓羅蘭;帕丁,艾蒂安;拉瓦爾,紀堯姆; Quintana-Murci,Lluis(2023 年 2 月 8 日)。「後新石器時代歐洲對病原體的遺傳適應和發炎性疾病風險的增加」。細胞基因組學。3 (2): 100248. doi : 10.1016/j.xgen.2022.100248。ISSN 2666-979X。PMC 9932995。PMID 36819665。S2CID 250341156。

- 巴雷羅, Luis B.; Quintana-Murci,Lluís(2010 年 1 月)。「從演化遺傳學到人類免疫學:選擇如何塑造宿主防禦基因」。自然遺傳學評論。11 ( 1 ) : 17–30 。 ISSN 1471-0064。PMID 19953080。S2CID 15705508。

- 英國醫學研究委員會(2009 年 11 月 21 日)。「腦部疾病『抗性基因』在巴布亞紐幾內亞社群中進化;可為克雅氏症提供見解」。科學日報。馬裡蘭州羅克維爾:ScienceDaily, LLC 。2009 年11 月 22 日檢索。

- 米德,西蒙;惠特菲爾德,傑羅姆;保爾特,馬克沙阿,帕雷什;厄普希爾,詹姆斯;坎貝爾,特蕾西;杜賈利,胡達;胡默里奇,霍爾格;貝克,喬恩;梅因,查爾斯 A.;韋爾齊利,克勞迪奧;惠特克,約翰;阿爾珀斯,邁克爾·P.; Collinge,John(2009 年 11 月 19 日)。「一種與庫魯病暴露共定位的新型保護性朊病毒蛋白變異體」(PDF)。新英格蘭醫學雜誌。361 ( 21 ) : 2056–2065。 PMID 19923577。

- Gislén, A;達克,M;克勒格(RH);亞伯拉罕森,M;尼爾森(DE); Warrant,EJ(2003)。「海上吉普賽人群體擁有卓越的水下視覺」。當前生物學。13 ( 10 ) : 833–836 。 doi : 10.1016/S0960-9822(03)00290-2。PMID 12747831。S2CID 18731746。

- Nowogrodzki,Anna(2016 年 5 月 17 日)。「科學家追蹤過去 2000 年的英國進化史」。自然。檢索日期:2020 年5 月 29 日。

- Subbaraman, Nidhi (2012 年 11 月 28 日)。「過去 5000 年人類基因組發生了巨大變化」。自然。檢索日期:2020 年5 月 25 日。

- Keim, Brandon (2012 年 11 月 29 日)。「人類進化進入令人興奮的新階段」。有線。檢索日期:2020 年5 月 25 日。

- 杜克大學(2021 年 1 月 28 日)。「瘧疾使這個非洲群島上的人類進化加速」。科學日報。檢索日期:2021 年4 月 2 日。

- 哈米德,伊曼;科魯涅斯(Katharine L.);貝萊扎,桑德拉;戈德堡,艾米(2021 年 1 月 4 日)。「佛得角人類因混合而快速適應瘧疾」。eLife。10:e63177。doi : 10.7554/eLife.63177。PMC 7815310。PMID 33393457。

- Bootle,Olly(2011 年 3 月 1 日)。“人類仍然按照達爾文的自然選擇進化嗎?”。科學與環境。BBC 新聞。檢索日期:2020 年5 月 18 日。

- A.,孔令輝;等(2012)。 「新生突變率以及父親年齡對疾病風險的重要性」。自然。488 ( 7412 ) : 471–475 。 doi : 10.1038/nature11396。PMC 3548427。PMID 22914163。

- 米洛特(Milot),伊曼紐(Emmanuel);梅耶,法蘭辛 M.;努西(Nussey),丹尼爾·H.布瓦維爾,米雷耶;佩爾蒂埃(Fanie) Réale,Denis(2011 年 10 月 11 日)。「當代人類群體響應自然選擇的演化證據」。美國國家科學院院刊。108 ( 41 ) :17040–17045。 doi : 10.1073/pnas.1104210108。PMC 3193187。PMID 21969551。

- Chung, Emily(2017 年 12 月 19 日)。「人類的自然選擇比你想像的更為頻繁」。技術與科學。加拿大廣播公司新聞。檢索日期:2020 年5 月 23 日。

- “現代醫學中隱藏的自然選擇?”。理解進化。加州大學柏克萊分校。 2017 年 3 月。檢索日期:2020 年6 月 23 日。

- 布里格斯,海倫(2016 年)。“剖腹產‘影響人類進化’「。科學與技術。BBC新聞。2020年6 月 23 日檢索。

- Walker, Peter (2016 年 12 月 6 日)。「新的分娩研究表明,剖腹產的成功改變了人類進化的進程」。科學。獨立報。檢索日期:2020 年6 月 23 日。

- Railton,David;紐曼,提姆(2018 年 5 月 31 日)。“人類還在進化嗎?”。今日醫學新聞。檢索日期:2020 年5 月 23 日。

- 馬丁,布魯諾(2017 年 9 月 6 日)。“大量基因研究揭示人類如何進化”。自然。檢索日期:2020 年5 月 29 日。

- 洛馬斯, 肯尼. “人類還在進化嗎?”。科學焦點。英國廣播公司(BBC)。檢索日期:2020 年5 月 18 日。

- 弗林德斯大學(2020 年 10 月 7 日)。「前臂動脈揭示人類從自然選擇的變化中進化而來」。Phys.org 。檢索日期:2021 年3 月 26 日。

- 哈佛大學(2020 年 1 月 11 日)。「人類的持續演化可以解釋近期某些疾病的增多」。科學日報。檢索日期:2020 年5 月 24 日。

外部連結

- 平克,史蒂文(2008)。“你對什麼事情改變了主意?為什麼?”。邊緣。檢索日期:2022 年8 月 16 日。

- Randolph M. Nesse、Carl T. Bergstrom、Peter T. Ellison、Jeffrey S. Flier、Peter Gluckman、Diddahally R. Govindaraju、Dietrich Niethammer、Gilbert S. Omenn、Robert L. Perlman、Mark D. Schwartz、Mark G. Thomas 、史蒂芬C·斯特恩斯、大衛·瓦萊。使演化生物學成為醫學的基礎科學。美國國家科學院院刊。 2010 年 1 月,107(補充1)1800–1807。

- 斯科特·所羅門。人類進化的未來|達爾文不知道的事。精彩課程加分。 2019 年 2 月 24 日(視訊講座,32:19)

- 勞倫斯·赫斯特。人類進化正在加速還是減緩? TED-Ed。 2020 年 9 月。

- 《人類如何塑造我們自身的進化》,《國家地理》,DT Max,2017 年

進一步閱讀

- 亨特,Earl B.(2011)。人類智慧。劍橋大學出版社。第203–256、407–447頁 。 978-0521707817。

- Nesse,Randolph M.(2019 年)。不良情緒的正當理由:來自演化精神病學前沿的見解。紐約:達頓。第161–182、234–261頁 。 978-1101985663。

- 平克,史蒂文(2011)。我們人性中的善良天使:暴力為何減少。紐約:企鵝集團。第611-622頁 。 978-0143122012。

- Pinker,Steven(2016)[2005]。 「36. 群體選擇的假誘惑」。在Buss,David(編輯) 中。《進化心理學手冊》第 2 卷:整合(第 2 版)。新澤西州霍博肯:威利。第867-880頁 。 978-1118755808。

- 內維斯,沃爾特; Senger,瑪麗亞海倫娜;羅查,加布里埃爾;瓦洛塔,萊蒂西亞; Hubbe,Mark(2024)。《人類進化的最新進展:確鑿的證據對此有何評價?”。第四紀環境和人類。2 (2): 100005. doi : 10.1016/j.qeh.2024.100005。

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37