| 系列文章的一部分 |

| 演化生物學 |

|---|

|

在演化心理學和行為生態學中,人類的交配策略是個體用來選擇、吸引和留住配偶的一系列行為。交配策略與生殖策略重疊,涵蓋了更廣泛的行為,包括生殖時間和後代數量與品質之間的權衡。

相對於其他動物,人類的交配策略在與婚姻制度等文化變數的關係上具有獨特性。[ 1 ]人類可能會尋找個體,以建立長期的親密關係、婚姻、隨意關係或友誼。人類對陪伴的渴望是人類最強烈的驅動力之一。這是人類天性中與生俱來的特徵,可能與性慾有關。人類的交配過程包括一個人和另一個人相遇以評估合適性的社會和文化過程、求愛過程以及形成人際關係的過程。然而,在交配行為方面,人類和非人類動物之間存在著共同點,例如一般的動物性行為和特定的 選擇性交配。

理論背景

父母投資

人類交配策略的研究以性選擇理論為指導,尤其是羅伯特·特里弗斯的父母投資概念。特里弗斯將親代投資定義為「父母對某個後代的任何投資,這種投資增加了後代的生存機會(從而提高了繁殖成功率),但代價是父母對其他後代的投資能力下降」。[ 2 ]父親和母親給予每個子女的支持通常有所不同。特里弗斯認為,雄性和雌性之間的差異性父母投資推動了性選擇的過程。反過來,性選擇又導致配偶選擇、競爭能力和求偶表現的性別二態性的演化(參見第二性徵)。

最低限度的父母投資是成功繁殖所需的最少照顧。在人類中,雌性有較高的最低父母投資。它們必須經歷體內受精、胎盤形成、妊娠,然後是分娩和哺乳。[ 3 ]雖然人類男性也可以對後代進行大量投資,但他們的最低父母投資仍低於女性。[ 4 ]

我們可以從經濟學角度來看待這個有關發生性關係的成本的概念。女性承擔的成本更高,因為她們有可能懷孕,還要承擔其他成本。[ 5 ]相反,男性的性交成本相對較低。因此,演化心理學家預測了人類交配心理的許多性別差異。

生活史策略

生活史理論有助於解釋性關係時間、性伴侶數量和父母投資的差異。[ 6 ]根據該理論,生物體的能量供應是有限的,它們利用這些能量來發育身體。這種能量被置於生物體如何優先利用能量的理論範圍內。一方面,生物體優先加快身體發育並快速達到性成熟,被認為是一種「快速」策略。[ 7 ]採取「快」策略的生物會尋求更早發生性關係,擁有多個配偶,並在後代身上投入更少的能量。另一個極端是「緩慢」策略,其中生物優先考慮身體發育。採用「慢速」策略的生物會尋求較晚發生性關係、減少配偶數量並對後代投入更多。

一般來說,快速策略是在r選擇的族群中發展起來的(r是自然成長率的最大內在值),慢速策略是在K選擇的族群中發展起來的(K是族群的承載能力,即有多少即,一個族群中只有特定個體,其生存環境能夠支持其生存。經過r選擇的物種往往繁殖速度更快、更專業、體型更小。K選擇生物在其一生中繁殖較少,但個體壽命較長;它們更有可能規模更大並且成為通才。物種沿著rK連續體存在,而不是其中一種。人類被認為是K選擇物種,這意味著總體而言,與其他物種相比,他們追求「緩慢」的策略。[ 8 ]

生活史特徵包括性成熟年齡、懷孕、出生體重、產仔數、出生後生長率、母乳哺育持續時間、生育間隔、幼年依賴時間長度、父母投資程度、成年體型和壽命。根據生命史理論,個體之間這些特徵的差異是由於體內平衡、繁殖和生長所造成的。例如,如果一個物種將更多的資源用於繁殖而不是身體生長,那麼它們達到性成熟的年齡就會比將更多能量投入身體生長的物種更早。[ 9 ]

這些策略是無意識的,有助於提高生物在特定環境中的繁殖成功率。早期童年環境可能會對一個人無意識地追求何種策略產生影響。[ 10 ]在惡劣的環境中,風險和不可預測性會增加,因此生存就變得特別重要。生活在惡劣環境中的族群更有可能採取「快速」策略,以快速成熟和繁殖。[ 11 ]在風險較小的環境中,族群更有可能採取「緩慢」的策略,先進行身體發育,然後再繁殖。這個概念也適用於人類,儘管物種之間和物種內部的生活史策略應用存在差異。[ 7 ]

將生命史策略應用於人類的挑戰

應用於人類的「快」與「慢」交配策略的二元性可能會產生誤導。那些追求「快速」策略的人可能會面臨跨文化蔑視或道德和/或宗教批評形式的批評。例如,在將女性描繪成更有可能追求緩慢策略的社會中,女性的性行為可能是禁忌。[ 12 ]

其中一個理論是“社會心理加速理論”,它根據個體年輕時的環境體驗,預測人類“快”或“慢”策略的發展。它預測,由於表型可塑性(外部線索促使生理和行為發生變化),出生在更惡劣環境的人(對周圍威脅的控制較少)更有可能更快達到性成熟並更早繁殖。演化心理學家使用三個指標來描述環境,以預測人們將選擇哪種生活史策略:資源可用性、嚴酷性和不可預測性。[ 13 ]當資源可用性被滿足時,嚴酷性和不可預測性就會發揮作用,因為沒有資源,個體就幾乎沒有機會成熟和繁殖。例如,對於人類而言,資源可用性低可能指糧食不安全,而不可預測性可能指頻繁搬家或轉學。吸煙、健康狀況不佳和缺乏個人護理等特徵已被證明與早期性經驗、早期生育和更多短期性伴侶有關。[ 14 ]儘管心理學家將這些特徵描述為“級聯”,即一系列童年經歷和特徵以特定的、分組的方式影響成年後的性行為,但研究表明,性行為的後果可能因文化和階層而異,可能不像人們假設的那樣與童年經歷呈線性相關。[ 15 ]

心理學中的人類生命史理論著重於行為選擇,例如配偶選擇和養育努力(參見演化人類學),而在演化生態學中,它們著重於能量分配以最大限度地實現成功和繁殖。[ 16 ]

一些研究削弱了生命史理論在人類心理學中的應用。例如,研究發現,外在死亡率(個人環境的惡劣程度)並不會直接影響人們採取快速或慢速策略。[ 17 ]外在死亡率之所以能產生這種影響,是因為它增加了族群內部的競爭:更準確地說,惡劣的環境創造了激烈的競爭局面,人們更有可能採取快速策略,以最大限度地提高獲勝的機會。[ 17 ]

另一項質疑人類生命史理論的研究是對生活節奏研究的統合分析。[ 18 ]生活節奏症候群假說將環境因素(不可預測的環境、高捕食率等)與行為(較早的交配、更多的性伴侶等)聯繫起來,從而在行為、表型和環境之間建立了聯繫。然而,分析表明,生活節奏研究幾乎沒有發現因環境而導致的個體差異的顯著結果。這意味著,成長過程中經歷艱難環境的個體與其後來的性行為之間的聯繫可能是脆弱的,或者因混雜變數而難以追蹤。

整體而言,行為科學可能不是考慮生命史理論的良好架構。生物生命史理論是基於能量消耗和繁殖效益之間的權衡,而這些權衡在人類身上很難衡量,因為:無法確定表型不同的個體之間的權衡、權衡模型不佳,以及依賴同種異體。父母投資. [ 19 ]有人提出,透過考慮演化生物學和心理學共同的時間偏好原理,可以使人類的生命史理論變得更加有用,認識到個人會認為他們的資產在現在比在未來更有價值。[ 19 ]那些對自己的生殖能力給予更高「折扣率」的人,或認為現在的生殖能力比以後的更有價值的人來說,更有可能提早交配並採取快速策略。[ 19 ]

性別相似性

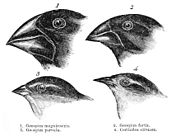

選擇性交配

人類的交配本質上是非隨機的。[ 20 ]儘管有「異性相吸」這一常見說法,但人類通常更喜歡擁有相同或相似特徵的伴侶,[ 21 ]例如基因,[ 22 ] [ 23 ]身高或體重指數等定量表型,[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]膚色,[ 27 ]外表吸引力,[ 28 ]疾病風險(包括癌症和精神障礙),[ 25 ] [ 29 ]種族或民族,[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]臉部特徵、[ 28 ]社會經濟因素(如(潛在)收入水準與職業聲望)、[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]文化背景、[ 32 ] [ 36 ]道德價值、[ 36 ] [ 37 ]宗教信仰、[ 28 ] [ 38 ]政治傾向、[ 28 ] [ 39 ] (感知的)人格特質(如盡責性或外向性)、[ 25 ] [ 30 ] [ 40 ]行為特徵[ 39 ] (如慷慨程度或酗酒傾向)、[ 28 ]教育程度、[ 30 ] [ 39 ] [ 41 ]和智商或一般智力。[ 34 ] [ 42 ] [ 43 ]此外,在過去,跨地位婚姻較為常見。女人通常會尋找地位較高的男人(高攀婚姻)),獲取資源的標誌。然而,如果女性年輕、漂亮,並且具備家務技能(生育能力的代表),男性通常願意娶社會經濟地位較低的女性(低等婚姻)。[ 30 ] [ 31 ]在現代社會,人們往往希望孩子受過良好的教育,聰明;透過與高收入的聰明人結婚可以更好地實現這一目標,從而加劇經濟選擇性交配。[ 34 ] [ 42 ]事實上,受過良好教育的父母的孩子不僅受過良好的教育,而且健康、成功。[ 44 ]因此,在判斷潛在伴侶的價值時,人們通常會考慮對方的語法掌握程度(社會經濟地位或教育程度的代表)、牙齒品質(健康和年齡的指標)和自信程度(心理穩定性) 。[ 45 ]此外,伴侶之間的年齡差距也有所縮小。[ 32 ]換句話說,男人和女人在選擇伴侶的社會經濟特徵上變得更加對稱。[ 30 ]在上述特徵中,配偶之間的年齡、種族或民族、宗教、教育程度和智力的相關性最為明顯,[ 43 ] [ 46 ] [ 47 ]而身高是最易遺傳的因素之一,[ 46 ] [ 48 ]交配伴侶之間有 89% 共同具有影響身高偏好的遺傳變異。[ 48 ]

夫妻長得相似(就像是親戚一樣)並不罕見。除了選擇性交配之外,有些人還會無意識地被自己的臉所吸引,或是為了方便認知處理而喜歡看起來熟悉的人。與異性父母感情親近的人可能傾向於在不知不覺中選擇與父母有相似之處的伴侶,因為父母是理想伴侶的榜樣,這種現象稱為性印記。[ 49 ]

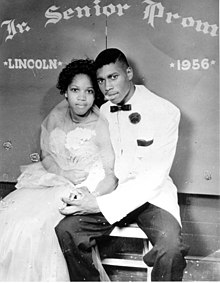

公立中學是不同背景的人最後一次被集中到同一個環境。此後,他們開始透過各種社會篩檢手段進行自我篩選。[ 50 ]對於那些晚婚(相對於離開學校的時間而言)的人來說,社會經濟地位尤其重要。在受過高等教育且有事業心的女性數量不斷增加的社會中,社會經濟地位的角色在未來可能會變得更加重要。[ 36 ]這些女性一般不會選擇與職業和教育成就不如自己的男性結婚。因此,在女性數量超過男性的社會中,對優質男性的競爭會愈發激烈。這一趨勢首先出現在歐洲和北美,但現在也蔓延到了其他地方。[ 51 ]

正向的選擇性交配增加了特定特徵傳遞給後代的幾率,[ 39 ]加強了父母之間的聯繫,[ 40 ] [ 52 ]增加了家庭成員之間的遺傳相似性,從而產生了群體內利他主義和包容性適應性得到增強。[ 52 ]伴侶雙方的文化相容可以減少生活方式選擇的不確定性,並確保社會支持。[ 36 ]在某些情況下,同性婚姻也能提升夫妻的生育能力[ 32 ] [ 52 ]以及存活到成年的後代數量。[ 53 ]另一方面,演化壓力使得人們不願意與基因上與自己太相似的人交配,例如同一個核心家庭的成員。[ 52 ]此外,堂兄弟姊妹所生的孩子罹患體染色體隱性 遺傳疾病的風險較高,而且在種族同質性較高的族群中,這種風險較高。[ 54 ]遠親關係較遠的堂兄弟姊妹的子女罹患這些疾病的風險較小,但仍高於平均值。因此,人類傾向於最大限度地提高配偶的基因相似性,同時避免過度近親繁殖或亂倫。[ 52 ]如今,表兄妹之間的婚姻已經很少見,[ 53 ]事實上,世界各地的許多司法管轄區都禁止這種婚姻。[ 55 ] [ 56 ]整體而言,人類似乎更喜歡與二等或更高級別的堂兄弟姐妹(相當於堂兄弟姐妹)作為伴侶。[ 57 ]基因分析表明,配偶之間的基因組相關性與堂兄弟姐妹之間的基因組相關性相當。[ 58 ]在過去,人們確實意識到了近親繁殖的危害,從一些社會的法律禁令就可以看出,而在當今時代,交通基礎設施的改善使得近親繁殖發生的可能性較小。[ 32 ]此外,現代交通已經降低了居住距離作為選擇性交配的因素。[ 32 ]但文化人類學家指出,避免近親結婚不能成為亂倫禁忌的唯一基礎,因為亂倫禁令的界限在不同文化中存在很大差異,而且不一定以最大限度地避免近親結婚的方式存在。[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]一項研究表明,在 1800 年至 1965 年間,在冰島,更多的子孫後代是由三代或四代堂兄弟姐妹(有共同的曾曾曾血緣關係的人)通婚產生的。[ 63 ]

雖然人類的選擇性交配通常是正向的[ 25 ] ,但就第 6 號染色體上的主要組織相容性複合體(MHC)而言,從氣味來看,人類往往更容易被那些在這個區域有基因差異的人所吸引。這會促進其後代的 MHC 異質性,使其更能抵抗病原體。[ 64 ] [ 65 ]另一個負面選擇性交配的例子是,在具有與高睪固酮相關的特徵(如分析性思維和空間推理能力)的人和具有與高雌激素相關的特徵(同理心和社交技能)的人之間。他們通常覺得對方很有吸引力。[ 45 ]

選擇性交配部分是由於社會影響。例如,宗教人士更有可能在禮拜場所遇到他們的潛在伴侶,而受過高等教育的人通常會在高等教育機構中遇到他們未來的配偶。[ 28 ]儘管如此,它能夠對人類基因組產生可量化辨別的影響,因此,即使存在人口分層,它也能對人類進化產生影響。 [ 66 ] 多效性(即單一基因可以影響多個性狀的現象)和選擇性交配導致了人類一些性選擇性狀之間的相關性,如身高和智商,這些性狀之間存在弱正相關性。[ 67 ]在知識型經濟中,教育和社會經濟方面的選擇性婚配加劇了家庭收入不平等,因為收入和教育水平較高的父母往往會對子女投入更多,從而使他們在以後的生活中更具優勢。[ 51 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 42 ] [ 68 ]

約會

人們約會是為了評估彼此是否適合成為親密伴侶或配偶。不同文化背景下的約會規則可能有所不同,有些社會甚至可能用求愛來取代約會過程。

雙重標準和不忠

男人和女人都對自己採用一套標準,對伴侶則採用另一套標準。具體而言,對於性接觸的定義因從事該行為的人(自己或其伴侶)而異。如果是當事人自己做這種事,那麼與他們伴侶做這種事相比,他們不太可能認為這是不忠。然而,即使在挪威這樣性別最平等的現代社會,女性也比男性更容易因濫交而受到嚴厲的評判。事實上,女性最容易羞辱其他女性的放蕩行為。[ 69 ]

調情

為了建立聯繫或表達性興趣,人們會調情。社會人類學家凱特福克斯 (Kate Fox)提出了兩種主要類型的調情:為了好玩而調情和有意圖的調情。朋友、同事或想要互相了解的陌生人之間可能會為了好玩而調情。這種調情並不尋求性交或浪漫關係,而是增加兩個人之間的連結。

有意調情在配偶選擇中扮演重要角色。調情者向對方發出性開放的信號,並希望看到對方的興趣得到回應,以鼓勵繼續調情。調情可以包括非語言信號,例如交換眼神、觸摸手、撫摸頭髮,也可以包括語言信號,例如聊天、奉承的評論和交換電話號碼以便進一步聯繫。

接吻

雖然父母之吻在人類歷史上很常見,但浪漫或性愛之吻卻絕不是普遍的。歷史證據表明,這種習俗在青銅時代不同的複雜或分層社會中獨立出現,如印度、美索不達米亞和埃及,但不一定會傳播到其他地方。在寒冷的氣候下,接吻也更為常見。與其他靈長類動物一樣,人類透過接吻來確定配偶的適合性並增強繁殖能力。[ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

匹配

從歷史上看,家庭的職責之一就是為孩子選擇異性但具有相同種族或民族和宗教的配偶。[ 73 ] [ 74 ]在許多文化傳統中,約會可能是由第三方安排的,第三方可能是家庭成員、熟人或(專業)媒人。[ 75 ]在一個宗教活動普遍普遍的社區裡,這樣的媒人可能是宗教領袖。[ 74 ]在某些文化中,婚姻可能是由夫妻雙方的父母或外界人士安排的。[ 75 ]在某些文化中,例如印度,包辦婚姻很常見,但在其他文化中,例如美國,包辦婚姻被視為不可接受。從 21 世紀開始,網路約會(一種新的交友方式)變得越來越流行。[ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]

性別差異

短期和長期交配

由於父母投資的差異,投資較少的性別應該表現出更強的性內競爭力。[ 2 ]這是因為它們可以為每個後代投入較少的精力,從而以更高的頻率繁殖,讓它們能夠競爭更多的配偶。此外,投資金額較高的性別在選擇伴侶時應該更挑剔。[ 2 ]由於她們所承擔的最低父母投資較高,因此她們每次性行為所付出的成本也較大。這些成本導致他們的選擇標準更高,因此他們更加挑剔。

在人類中,女性承擔著更高的義務生物學父母投資。在短期交配中,雌性更加挑剔,因為她們有更多的父母投資。在長期交配中,雄性和雌性同樣挑剔,因為他們的父母投資相同。因此,在長期交配中,雌性和雄性的性內競爭和雌性和雄性的選擇性同樣高,但在短期交配中則不然。

由於雄性承擔的父母投資義務較低,它們應該比雌性更頻繁地採取短期交配策略。[ 5 ]短期交配的特徵是與多個伴侶建立隨意、低承諾的性關係,且持續時間不長。此外,雄性從短期交配中獲益比雌性更多。[ 76 ]由於雄性一般採取短期交配策略,因此其整體生殖成功率高於雌性,但也較具變異性。這意味著雄性平均能夠生育更多的後代,但是只有相對較少的雄性能夠生育大量後代。由於這種短期交配策略,雄性對性行為多樣性的渴望更強,需要更少的時間來同意性交,並且比雌性更尋求短期配偶。[ 5 ] [ 77 ]

然而,雌性也會追求短期伴侶,但動機與雄性不同。雌性可以從短期交配中獲益良多。[ 78 ] [ 79 ]首先,它允許快速提取資源。處於壓力之下的女性可能會從男性的保護中受益,而短期交配是實現這一目標的一種方式,正如當代尋求庇護者人類學研究中所見。[ 80 ]

一個突出的假設是,祖先女性選擇性地與男性進行短期交配,從而將健康、抗病能力或吸引力等遺傳優勢傳遞給後代(參見優良基因理論和性感兒子假說)。由於女性無法直接檢查男性的基因,她們可能已經進化到可以透過某些可觀察的特徵來推斷遺傳品質(參見指示性狀)。 「優良基因」指標的一個突出候選指標包括不存在波動性不對稱,或男性身體對稱的完美程度。其他候選特徵包括男性面部特徵[ 81 ] 、行為主導性[ 82 ]和低沉的聲調。[ 83 ]因此,演化心理學家指出,追求短期交配策略的女性對這些良好基因指標的偏好更高,而擁有良好基因指標的男性在追求短期交配策略方面比不擁有良好基因指標的男性更為成功。事實上,研究表明,自我感知的外表吸引力[ 84 ] 、沒有波動性不對稱[ 85 ]和低沉的音調[ 86 ]與男性的短期交配成功率呈正相關,但對女性而言並非如此。

相反,長期交配的特徵是與相對較少的伴侶建立認真忠誠的性關係。當可能時,雄性通常會採取短期交配策略,而雌性通常則會採取長期交配策略。[ 5 ]長期策略的特徵是求愛時間延長、投入高、性伴侶少。在追求長期策略的同時,女性能夠在關係發展過程中從男性身上獲得資源。女性的擇偶心理一般更注重尋找高品質的配偶而不是增加配偶的數量,體現在她們對長期策略的追求上。[ 87 ]此外,她們也受惠於男性較高的父母投資。人們認為,女性會尋求擁有資源(如住所和食物)的長期伴侶,以提供幫助和支持後代的生存。[ 88 ]為了實現這個目標,人們認為女性進化出了延伸的性能力。對於追求長期策略的男性來說,關鍵的好處是更高的養育確定性。[ 5 ]然而,男女雙方都會追求這兩種策略,並從這兩種策略中獲益。[ 89 ]此外,人類通常不會追求短期或長期交配策略的極端化。

如果受到K選擇的影響,女性可能比男性更容易患上心理抑鬱症。[ 90 ]由於女性在生育決策中比男性承擔更多風險,產後憂鬱症可能向女性發出一個信號,表明她們面臨著一個糟糕的投資機會,這是一種進化上的適應性。[ 91 ]同樣,有研究者推測,患有健康成本的母親更容易出現產後憂鬱症,以此告知她們應該減少或停止對嬰兒的投資。[ 92 ] [ 93 ]此外,有證據表明,產後憂鬱症可以作為一種討價還價策略,沒有得到伴侶足夠支持的父母會撤回投資,以獲得額外的支持。為了支持這個觀點,哈根發現,一個配偶的產後憂鬱症與另一個配偶對孩子的投資增加有關。[ 94 ]

配偶價值

配偶價值與個體未來生殖成功的可能性相對應。[ 95 ]配偶價值包含個體未來生育健康後代的能力,以個體的年齡和性別為基礎。[ 95 ]每種性別的配偶價值都是由異性對配偶的要求決定的,所以男性的配偶價值由女性的要求決定,反之亦然。[ 5 ]隨著時間的推移,配偶價值較高的個體擁有較高的生殖成功率。這些構成配偶價值的品質演變為外表吸引力。[ 96 ]因此,配偶價值高的人比配偶價值低的人更受異性青睞。[ 96 ]此外,配偶價值高的個體在選擇配偶時較挑剔,而且比配偶價值低的個體繁殖更頻繁。由於兩性之間存在生物學差異,因此可以預測兩性對配偶的要求也會有所不同。[ 5 ]因此,人們認為男性和女性的擇偶價值觀有差異。

配偶的價值是透過訊號和線索來感知的。訊號是一種被選擇的特徵,因為它們能夠可靠地改變接收者的行為,從而提高接收者的繁殖成功率。[ 97 ]相反,線索並沒有被選來承載意義,而是副產品。[ 97 ]然而,隨著性選擇,暗示會隨著時間的推移而變成訊號。[ 96 ]昂貴訊號是指訊號發送者需要付出巨大努力才能發送的訊號。由於需要高額投資,昂貴的訊號通常是潛在遺傳品質的真實訊號。[ 98 ]然而,成本不夠高的訊號很容易被偽造,因此與潛在的利益無關。

演化心理學家預測,男性通常比女性更重視伴侶的年輕和外表吸引力。年輕與女性的生殖價值有關,因為與男性相比,她們生育後代的能力隨著時間的推移而急劇下降。因此,雄性通常更喜歡與比自己年輕的雌性交配,除非它們在青少年時期已經發育成熟。[ 99 ]人們認為,女性身上具有吸引力的特徵是男性健康和生育能力的體現。[ 5 ]決定女性吸引力的因素包括腰臀比和曲線美。[ 100 ] [ 101 ]雖然不同文化中都存在這種現象,[ 102 ]但理想的腰臀比也存在差異,中國、南美和部分非洲國家的理想腰臀比為 0.6 [ 103 ]至喀麥隆和坦尚尼亞哈札部落的比例為0.8。[ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]在美國,非裔美國人和歐洲裔美國人有不同的偏好。[ 107 ] [ 108 ]有證據表明,即使在同一種文化或文明中,隨著時間的推移,情況也會改變。[ 109 ]另一方面,有證據表明,母親懷孕前的腰臀比與孩子的認知能力相關,因為臀部脂肪含有長鏈多元不飽和脂肪酸,對胎兒的大腦發育至關重要。[ 110 ]

影響女性腰臀比的一個因素是其女性體脂肪的分佈,其中儲存著懷孕所需的能量以及早期嬰兒護理,包括母乳餵養。[ 111 ]女性的腰臀比在生育能力最強的時期(青春期晚期和成年早期)達到最佳最小值,然後在以後的生活中逐漸增加。[ 112 ]

此外,外表的吸引力體現了男性和女性的遺傳品質。那些優先與健康、能生育、有生殖價值的女性交配的男性會比那些沒有這樣做的男性留下更多的後代。由於男性的生殖價值不會像女性一樣隨著年齡的增長而急劇下降,因此女性不會對配偶表現出強烈的偏好。

然而,男性配偶的價值在一定程度上取決於他獲取資源的能力。[ 20 ]這是因為懷孕的代價之一,就是自身取得資源的能力受到限制。[ 114 ]此外,它也顯示了雄性對雌性及其後代的承諾和投資的能力。[ 20 ]男性的資源投入增加了後代生存與繁衍的可能性。因此,女性通常會被年長的男性所吸引,因為他們可能更有能力提供資源並擁有更高的社會地位。[ 99 ]演化心理學家推測,女性在選擇伴侶時,相對而言更容易被雄心和社會地位所吸引,因為她們將這些特徵與男性獲取資源的能力聯繫在一起。[ 20 ] [ 115 ]如果女性優先與有能力為自己和後代投入資源的男性結婚,從而確保其後代的生存,那麼她們會比沒有這樣做的女性留下更多的後代。男性的配偶價值也取決於他的身體和社會主導地位,這些都是優質基因的訊號。[ 5 ]此外,女性往往會被比自己高、臉部對稱性強、男性臉部二態性強、上身力量強、肩膀寬、腰部相對較窄、V 形身材的男性所吸引。[ 116 ] [ 117 ]

體味含有費洛蒙,是評估配偶是否適當的另一個重要標準。在人類中,有些嗅覺接收與大腦中控制生殖行為的部分直接相關。男人可以透過嗅覺來感知女人的性喚起,而女人的氣味可能會增加男人的性喚起程度。[ 118 ]

性慾

性選擇理論指出,由於父母投入的最低限度較低,男性透過與多名女性交配可以取得比女性與多名男性交配更大的生殖成功率。[ 119 ]因此,演化心理學家認為,如果人類祖先對多個短期性伴侶有慾望,並且有能力吸引他們,那麼他們留下的後代會比沒有這種慾望的男性多。相較之下,祖先女性不是透過與盡可能多的男性交配來最大限度地提高生殖成功率,而是透過選擇性地與那些最有能力並且願意為後代投入資源的男性交配。為了從潛在男性手中爭奪資源,女性逐漸演化出延伸的性徵。

佛羅裡達州立大學對大學生進行的一項經典研究發現,在校園裡,異性朋友會主動搭訕96 名外表出眾的受試者,並詢問他們是否想和他/她“上床”,其中75% 的男性回答「是」而 0% 的女性回答是。[ 120 ]證據也表明,在不同文化中,男性對隨意性行為的開放程度更高[ 121 ] ,想要的性伴侶數量更多[ 122 ] ,並且更渴望在戀愛關係中儘早發生性關係。[ 122 ]各種研究和方法都表明,這些性別差異是可靠的。[ 123 ] [ 124 ]然而,對於這些性別差異的範圍和解釋存在一些爭議。[ 125 ] [ 126 ]

演化研究經常表明,與女性不同,男性對一夜情有強烈的渴望。人們通常認為,男性希望擁有多個女性性伴侶,以最大程度地提高生殖成功率。[ 127 ]短期交配的演化機制如今顯而易見。配偶守護行為和性嫉妒指向這樣一個演化史:與多個伴侶發生性關係成為一個反覆出現的適應性問題,[ 128 ]而現代男性願意與有吸引力的陌生人發生性關係,[ 129 ]以及跨文化中婚外情出現頻率相似的現象,證明祖先過去曾採用一夫多妻制的交配策略。[ 130 ]

弗拉納根和卡德威爾認為[ 127 ],如果沒有願意的女性伴侶,男性就無法追求這種意識形態。每當男人有一個新的性伴侶時,女人也會有一個新的性伴侶。因此,有人提出,隨意性行為和眾多性伴侶也可能為女性帶來一些好處。也就是說,他們將因此生育出基因更加多樣化的後代,從而增加他們成功撫養孩子直到青春期或獨立的機會。[ 127 ]

錯誤管理理論指出,心理過程應該有所偏向,以盡量減少做出錯誤判斷和決策的成本。由於男性一般奉行短期交配策略,因此不進行性交的成本比進行性交的成本更高。因此,如果男性認為女性不想進行性交而事實上女性想進行性交,那麼其成本要高於如果男性認為女性想進行性交而事實上女性不想進行性交。相反,由於女性一般追求長期策略,發生性交的成本比不發生性交的成本更高。因此,對女性來說,感知男性想要投資但實際上男性不想投資的成本,高於感知男性不想投資但實際上男性想投資的成本。由於這些代價,男性和女性形成了不同的心理機制,男性對女性對性的渴望感知過度,而女性對男性的承諾感知不足。然而,男性能夠準確地感知女性的承諾,而女性能夠準確地感知男性的性興趣。[ 131 ]

配偶保持

除了獲得和吸引配偶之外,人類還需要在一定時間內留住配偶。這對於長期的伴侶關係來說尤其重要。[ 132 ]有假設認為,愛情的感覺是人類為了維持交配關係而演化出來的。[需要引用]研究表明,愛情的感覺會促使人們追求現在的伴侶,並遠離其他選擇。此外,表達愛意會增加對現任伴侶的依戀和承諾。[ 133 ]此外,當表達回憶愛與承諾時,血液中的催產素(一種與配偶活動有關的荷爾蒙)會增加。[ 134 ]這將生理指標與配偶保留行為連結起來。

儘管有這種聯繫,維持一夫一妻制的關係仍然很困難,尤其是在有其他伴侶的情況下。當面臨具有較高配偶價值的替代伴侶時,人類傾向於不太看好他們當前的關係。當男性面對外表有吸引力的女性時,就會發生這種情況;而當女性面對社會地位較高的男性時,也會發生這種情況。[ 135 ]然而,對於這些過程,也有心理對策。首先,處於忠誠關係中的個體往往會貶低其他伴侶選擇,因此認為她們的吸引力較小。[ 136 ]其次,這些人並不總是考慮潛在的替代方案。相反,他們較少關注其他伴侶,因此不會經歷貶值過程。[ 137 ]這些機制往往在無意識中發生,並幫助個人維持目前的關係。

一個人可以採取多種策略來留住自己的伴侶。首先,當伴侶價值較高時,個人應該採取較多的伴侶保留策略。因此,配偶外表更具吸引力的男性和配偶擁有更多資源的女性會採取更多的配偶保留行為。[ 132 ]此外,為了留住配偶,雄性會進行資源展示,而雌性則會改善自己的外表。[ 138 ]最後,嫉妒有助於維持人際關係。嫉妒與失去伴侶的威脅有關,並有助於個人採取一些行為來留住現在的伴侶。[ 139 ]然而,男性和女性對於嫉妒的訊號有不同的看法。[ 140 ]由於男性在確認父母身份方面存在問題,因此他們比女性更容易因為性欺騙而產生嫉妒。然而,從歷史上看,女性需要男性的資源來投資後代。因此,女性對情感欺騙會更加嫉妒,因為這會威脅到她和她後代的資源投入。

性內競爭

對於兩性來說,較高的社會地位和充足的資源對於演化的成功至關重要。但每種性別都有自己與同性競爭的策略。為了維護自己的遺傳利益,女孩和婦女傾向於與親戚、姻親(姻親)和少數女性朋友結盟。女性不會直接參與競爭,而是傾向於掩飾自己超越競爭對手的努力,以避免受到身體傷害和暴力,除非她們已經具有較高的地位,在這種情況下她們可以獲得更大的保護和更多的資源。其他策略包括在社交圈中強制平等以盡量減少競爭,並將其他女性(即潛在競爭對手)排除在自己的社交圈之外。[ 141 ]

個體差異

社會性傾向量表

正如兩性在交配策略上存在差異一樣,兩性內部也存在差異,而這種性別內部的差異很大。[ 142 ]個體在交配策略上的差異通常用社會性取向量表(SOI)來衡量,這是一份問卷,其中包括評估過去性行為、預期的未來性行為以及對隨意性行為的開放程度的專案. [ 143 ] SOI 分數越高,表示性交配策略不受限制,顯示其對隨意性行為和更多伴侶持開放態度。相反,SOI 得分較低則表示性交配策略受到限制,即註重較高的承諾和較少的伴侶。

多項研究發現,SOI 的得分與擇偶偏好相關,性限制較多的個體更青睞於配偶的個人/育兒品質(例如責任感和忠誠度),而性限制較少的個體則更喜歡與外表吸引力和社會知名度相關的品質。[ 144 ]其他研究表明,SOI 分數與人格特質(即外向性、性慾和低親和力)、[ 145 ] 男性炫耀性消費(作為吸引女性的手段)、[ 146 ]以及將視覺注意力更多地分配給有吸引力的異性臉孔。[ 147 ]

短期交配與長期交配

演化心理學家提出,個體採取有條件的交配策略,根據相關的環境或內在條件調整交配策略,稱為策略多元化。[ 142 ]性多元化的概念指出,人類並不總是追求相同的交配策略。不同的動機和環境影響決定了一個人採取的交配策略。個體的長期和短期交配行為都是由目前所追求的策略引發的。[ 78 ]因此,不僅兩性在長期交配和短期交配方面存在差異,兩性內部也存在差異。如果祖先男性有能力與多名女性採取短期交配策略,那麼他們就傾向於這樣做。然而,並非每個男性都有能力實現這個選擇。此外,儘管大多數女性追求長期交配策略,但有些女性追求短期策略。

男性之間的差異

如果可能的話,雄性通常會採取短期交配策略。[ 5 ]而這種能力取決於他們的配偶價值,因此配偶價值高的男性更有可能採取短期交配策略。[ 148 ]研究顯示,配偶價值高的男性比配偶價值低的男性發生性行為的時間更早、更頻繁。研究表明,自尊和外表吸引力與男性追求短期交配策略有關。[ 149 ]此外,研究表明,睪固酮水平較高的男性會追求更多的短期策略。[ 150 ]

然而,並非所有雄性都會採取短期交配策略。造成這種情況的原因有幾個。首先,長期交配有其自身的優點,這一點已經討論過了。其次,雖然配偶價值和地位較高的男性有機會追求短期配偶,但配偶價值較低的男性通常沒有相同的機會。由於雌性通常更喜歡長期交配策略,因此少數短期交配的雌性已經與配偶價值高的雄性配對。此外,雌性短期交配的益處只有透過配偶價值高的雄性才能獲得。因此,地位較低的男性更有可能追求長期交配策略。

女性之間的差異

更具吸引力的雄性傾向於採取短期交配策略,而更具吸引力的雌性則傾向於更長期的交配策略。此外,年輕的女性以及對現任伴侶不滿意的女性更有可能採取短期交配策略。[ 151 ]

研究表明,排卵週期會影響雌性的交配策略。在卵泡期的晚期,女性的排卵週期中生育能力最強。[ 152 ]有證據表明,在此期間,雌性傾向於採取短期交配策略,而不是長期策略。[ 153 ] [ 154 ]此外,女性的性慾也隨之增強,對較有男子氣概的男性的吸引力也隨之增強。[ 5 ]

此外,雌性的交配策略在其一生中也會改變。女性在三十出頭的時候性慾達到頂峰。[ 155 ]反過來,這種成長又會影響女性根據目前伴侶的配偶價值來採取更長期或短期導向的策略。[ 156 ]

交配可塑性

關於交配策略條件性的研究表明,長期和短期交配偏好具有相當大的可塑性。在接觸到可能影響祖先交配的線索之後,男性和女性似乎都會調整他們的交配偏好,以從歷史上看增強他們的適應性。這些線索包括照顧幼兒的需要、來自動物和其他人類的危險以及資源的可用性。[ 157 ]此外,有證據表明,女性性慾比男性性慾更具可塑性,因為她們是選擇性的性別。[ 158 ]由於女性通常選擇何時以及與誰發生性關係,這種性慾的可塑性可能是女性配偶選擇的結果。

無性戀

儘管普遍缺乏性吸引力(即無性戀)傳統上被視為需要糾正的問題,但自 2010 年代以來的研究對這種觀點提出了質疑。關於無性戀者如何建立社會關係(包括戀愛關係)的研究仍在進行中。[ 159 ]

環境預測因素

文化

演化心理學家研究了不同文化中的不同策略和環境影響,並證實男性比女性更傾向於選擇年輕、外表有吸引力的伴侶。此外,女性在選擇配偶時,比男性更重視抱負和社會地位。[ 20 ] [ 115 ]文化在調節擇偶偏好的性別差異方面所扮演的具體角色仍有爭議。[ 160 ] [ 161 ]擇偶偏好的文化差異可能是由於特定文化中男性和女性之間進化而來的差異所造成的。

文化也與社會婚姻制度形式的交配策略有連結。具體而言,病原體與一個社會是否更有可能實行一夫多妻製或一夫一妻制婚姻制度有關。病原體壓力較大的文化更有可能出現一夫多妻制婚姻制度,尤其是外婚制一夫多妻制。[ 162 ]這對男性和女性都有幫助,因為男性可以為後代獲得更大的遺傳多樣性,而女性則可以接觸到健康的男性,而這在高病原體社會中通常是所缺乏的。[ 4 ]相反,一夫一妻制在高病原體環境中往往不存在,但在低病原體環境中卻很常見。[ 163 ]

此外,由於外表的吸引力被認為是健康和抵抗疾病的標誌,演化心理學家預測,在病原體流行率高的社會中,人們更重視配偶的吸引力。事實上,研究已經證實,病原體的流行與各國對吸引力的偏好有關。[ 164 ]在病原體流行率高的國家,女性也表現出對臉部男性特徵的更大偏好。[ 165 ]研究人員也推斷,與多個人發生性接觸會增加疾病傳播的風險,從而增加追求短期交配策略的成本。與此推理一致,病原體盛行率越高,國家 SOI 得分就越低。[ 166 ]最後,一些研究發現,透過實驗操縱疾病顯著性會對預測方向上的吸引力偏好和 SOI 分數產生因果影響。[ 167 ] [ 168 ] [ 169 ]

性別比例

研究表明,局部的性別比例會對交配策略產生影響。[ 170 ]此指標指的是當地適婚男性與適婚女性的比例,比例高代表當地男性人口較多,比例低代表當地女性人口較多。當性別失衡時,稀有性別通常擁有更多選擇,而數量眾多的性別則必須更具策略性地競爭稀有性別。這就導致數量眾多的性別會在稀有性別認為有吸引力的特定區域上競爭。[ 171 ]此外,數量眾多的性別會更常採用稀有性別的交配策略。在性別比例較低的族群中,雌性會採取較短期的交配策略,並在外表吸引力等方面展開更激烈的競爭。另一方面,在性別比例較高的社會中,男性會採取更長期的策略來吸引女性。 (請參閱「穩定交往」。)例如,在中國的主要大城市,女性普遍供不應求,因此,如果她們找到伴侶,就更有可能獲得滿足,而許多男性則完全被排除在約會市場之外。另一方面,在曼哈頓島和一些西方大學校園裡,女性過剩,她們激烈地競爭以吸引男性的注意力,從而催生了勾搭文化和Tinder等短期交友網站。[ 51 ]

2005年,演化心理學家戴維‧施密特(David Schmitt)進行了一項涉及48個國家的性態度和行為的多國調查,稱為國際性描述計畫(ISSR)。[ 121 ]施密特評估了幾個社會層面變項與 SOI 平均分數之間的關係。事實證明,可以顯著預測一個國家平均 SOI 得分的一個變數是「實際性別比」(OSR)。這一預測得到了證實; OSR 與全國 SOI 分數呈現顯著正相關。[ 121 ]施密特預測會影響 SOI 分數的另一個變項是雙親照顧的需求。在需要父母雙方的精心照顧才能確保後代生存的社會中,與不忠誠的伴侶發生性關係的代價要高得多。施密特發現,需要雙親照顧的幾項指數(例如嬰兒死亡率、兒童營養不良和低出生體重嬰兒)與國家 SOI 分數之間有顯著的負相關性。

收入、教育與個人賦權

在經濟困難時期,女性極不願意與地位較低的男性建立長期關係,而男性則會推遲結婚(如果他們結婚的話),以累積足夠的資源來吸引註意力。因此,結婚率和生育率都會下降。此外,由於女性一生中可生育的孩子數量比男性少得多,在嚴酷的經濟現實下,女性為了維護自己的基因利益,往往會犧牲自己的事業而選擇承擔家庭責任。傳統的性別角色將因此得到強化。[ 172 ]

從歷史上看,婚姻是擺脫父母束縛的最佳選擇,人們通常在早年結婚,並經過短暫的求愛期。在現代社會中,這種情況已不再存在,人們更加依賴父母,並且願意等待更長的時間來尋找理想的伴侶(「靈魂伴侶」)。[ 173 ]因此,初婚平均年齡上升了,[ 173 ]但也有許多人選擇保持單身。[ 174 ]此外,在日本這樣一個非婚生子女很少的國家,那些對生孩子不感興趣的人往往不會結婚。[ 175 ]

國家層級的性別平等和性別賦權可能會減弱擇偶偏好方面的一些性別差異。[ 176 ] [ 177 ]例如,隨著女性獲得更多的資源,她們的配偶偏好會改變。[ 178 ]雖然在過去,女性通常需要結婚才能確保自己的經濟安全,但現代女性更有可能自己實現這一目標,因此能夠為潛在的男性設定高標準。[ 174 ] [ 179 ]與尋找一個具備家務技能並能提供情感支持的人相比,尋找一個能夠獲得物質資源的伴侶變得不那麼重要了。[ 174 ] [ 160 ]正如社會學家菲利普·科恩所解釋的那樣,「無論從經濟還是社會壓力的角度來看,不需要結婚都是一個優勢。人們可以按照自己的方式提高自己的職業地位和幸福感,也可以設定自己的條件來尋找未來的潛在伴侶。[ 174 ]鑑於這些發現,有人認為女性的外表吸引力和男性的資源獲取能力都可以被視為擇偶的“必需品”,而幽默等其他品質則可以歸類為“奢侈品”。[ 180 ]

在現代,可靠的避孕措施已經切斷了性交與生殖之間的關聯。[ 181 ]此外,研究發現,服用複方口服避孕藥會改變女性對男性的品味。不服用避孕藥的女性傾向於選擇主要組織相容性複合體(MHC) 基因與自己不同的男性,而服用避孕藥的女性則傾向於認為具有相似 MHC 基因的男性更有吸引力。[ 182 ]

自二十世紀末以來,已開發國家的婚姻變得不穩定。離婚變得越來越普遍,而越來越多的人選擇保持單身。[ 183 ] [ 184 ]此外,隨著文化變得更加個人主義,大眾對傳統性別角色的支持會下降。[ 185 ]婚姻越來越被視為一種選擇,而不是義務。[ 185 ]事實上,自 20 世紀 60 年代以來,婚姻的主要焦點已不再是生兒育女,而是成年後的滿足感。[ 186 ]未婚女性不再像過去那樣被視為「病態」或「不道德」。此外,至少在西方世界,無論是職業母親或單親父母(過去被稱為非婚生子女)都不會像以前那樣受到社會排斥。[ 185 ]然而,雖然結婚率下降,但同居的普遍性卻上升了。同居可能有助於確定婚前伴侶是否適合。[ 187 ]同時,也有相當多的人認為婚姻是一種過時的製度,絕大多數人認為婚姻對於充實或幸福的生活而言是不必要的,儘管他們可能仍對這種選擇持開放態度。[ 188 ]同時,已婚男性顯然不太願意幹擾妻子的事業。[ 189 ]過去,女性通常會尋找具有高社會地位的男性,而男性則不然。 。更普遍而言,女性上大學和就業的比例越高,就越能影響兩性的婚姻期望,因為男人和女人對配偶的要求都變得更加對稱。夫妻雙方受教育程度相同的婚姻比例穩定上升。[ 190 ]此外,對於夫妻中有一人學歷不超過高中程度的人來說,他們的收入已經不可能達到全國平均;另一方面,如果夫妻雙方都至少擁有學士學位,他們的收入將遠高於全國平均水平。因此,人們有明顯的經濟動機去尋找至少具有同樣高教育程度的伴侶,以最大化他們的潛在收入。這現象的社會後果是,由於女性擁有更多的選擇,家庭性別平等得到改善,但收入不平等卻進一步擴大。[ 191 ]人們越來越多地與自己社會經濟地位和教育程度相同的人結婚,部分原因是技術變革。二十世紀商業化的創新,例如冰箱和洗衣機,減少了人們需要花在做家事上的時間,從而降低了家務技能的重要性。[ 192 ]

文化的影響

青少年行為

從神經學角度來看,青少年普遍具有情緒化、衝動、敢於冒險等傾向,這是因為他們的邊緣系統(負責情緒化思考)比前額葉皮質(負責邏輯推理)發育得更快。[ 193 ]從演化的角度來看,這種不匹配是一種適應性現象,它可以幫助年輕人與他人建立聯繫(透過情感),並學會應對生活中的複雜性(透過承擔風險但對回報更敏感)。[ 193 ] [ 194 ] [ 195 ]因此,青少年比成年人更容易感到恐懼、焦慮和憂鬱。[ 195 ]為了吸引潛在的伴侶,男性尤其傾向於冒險並展現自己的運動天賦,[ 194 ]而女性則傾向於將注意力集中在自己的美貌上。[ 50 ]無論在實驗中或觀察中,年輕男性(具有最高的生殖差異)比其他任何群體承擔的風險都要大。[ 196 ] [ 197 ] [ 198 ]透過從事冒險的事業,男性被認為能夠展現出與一個人養家糊口和保護家庭的能力直接相關的品質,[ 199 ]即體能、良好的判斷力或勇敢。[ 196 ] [ 199 ]社會主導地位、自信與野心有助於女性與其他男性之間的競爭,而社會主導地位、野心和財富則可能減輕失敗的代價。[ 197 ]此外,勇敢、體力強健等特質也可能由於其在集體狩獵和戰爭中的優勢而受到合作夥伴的重視,從而增加了冒險者的潛在受眾。[ 199 ]青少年和青年男性傾向於從事冒險和攻擊性行為,被稱為「年輕男性症候群」。他的自我價值與被視為「真正的男人」息息相關。在十幾歲到二十幾歲的時候,他犯下暴力犯罪或成為暴力犯罪受害者的可能性達到頂峰。[ 200 ]另一方面,年輕女性承受著強大的同儕壓力,要求她們保持外表吸引力,這有可能導致她們的身體形像出現問題。[ 201 ]少女或年輕女子與其第一個性伴侶的感情通常很深。在男女兩性中,激烈的青少年同性競爭、愛情迷戀和性實驗都很常見。[ 202 ]

心理學研究表明,在10至30歲之間存在一個“回憶高峰”,這是人類發展的一個重要時期,在此期間人們會收到大量關於其社會地位和生育意願的反饋。[ 50 ]由於兩性在交配策略上的差異,雌性比雄性更難改變自己的生殖歷程。事實上,女性不僅成熟得更快,而且從歷史上看,她們也比男性更有可能在 20 歲之前結婚並生下第一個孩子。找到了一位高品質的伴侶。[ 141 ]

人類祖先生活在由各個年齡層的相關人群組成的小群體中,而現代中學生則與來自不同背景的同齡人共享相同的社會環境,這是一種進化上的新奇現象。當時,青少年時期的社會競爭對於未來的社會和生殖成功至關重要,因此人們強烈渴望受歡迎。如今,人們可以搬遷到另一個地方或轉學到另一所學校。然而,為了進行比較,人們仍然對別人的生活感到好奇。青少年對同儕也相當順從,因為在祖先的條件下,社會排斥一般是致命的。[ 50 ]在21世紀的社會中,那些反抗主流文化或權威人物的年輕人傾向於與他們自己的次文化更加同質化,他們的行為與任何反主流文化的主張都相反。即使有兩個以上的選擇,也會發生這種同步,例如有多種鬍鬚樣式,而不是是否留鬍鬚。數學家喬納森·圖布爾 (Jonathan Touboul) 研究資訊在社會中的傳播如何影響人類行為,他將此稱為「時髦效應」。[ 203 ] [ 204 ]

消費者心理學

心理學家加德‧薩阿德 (Gad Saad)認為,只有從演化心理學的角度才能真正理解消費者行為,因為消費者行為「植根於共同的生物遺傳,而這種遺傳是基於四個關鍵的達爾文因素:生存、繁殖、親屬選擇和互惠利他主義」。[ 205 ] [ 206 ]因此,那些能夠改變或增強人的體味(香水和除臭劑)和外貌(化妝品和整形手術)的產品都是利潤豐厚的生意。[ 118 ] [ 207 ]例如,在二十世紀末的巴西,銷售雅芳化妝品的人比軍隊的成員還多。同樣,在美國,人們在化妝品和整形手術上的花費比在教育或社會服務上的花費更多。[ 207 ]

炫耀性消費是彰顯一個人社會經濟地位的一種方式,即人們購買奢侈品,但這些物品與較便宜的物品相比,實用性很小甚至毫無用處,[ 208 ]從而優先考慮自我推銷而不是經濟意識。[ 146 ]這是課堂上的常見行為,通常需要策略規劃,以最大限度地擴大展示的受眾和訊號強度。[ 209 ]大部分關於炫耀性消費的訊號解釋都預測訊號的目標主要是潛在的伴侶。[ 146 ] [ 210 ]對於雄性而言,所傳遞的訊息被認為超越了遺傳品質的範疇,也顯示了投資的潛力,這對那些尋求長期和短期交配策略的人來說都具有吸引力。[ 146 ]對女性來說,在交配情境中炫耀性消費的一個好處是,據推測它能夠證明自己對伴侶的承諾[ 211 ],並向競爭對手錶明自己的配偶質量[ 212 ] ,這兩者都可能有助於同性競爭,並且阻止偷獵配偶。[ 212 ]炫耀性消費或許能幫助解決除了尋找伴侶之外的問題。這可能涉及吸引其他合作夥伴的嘗試,如果他們結盟,這些合作夥伴將從訊號發送者提供利益的能力中獲益。[ 209 ] [ 213 ]與交配一樣,恐嚇競爭對手也可能有好處,從而降低未來直接競爭資源的可能性。[ 212 ]這種現像在不同文化和社會階層中普遍存在,這表明人類可能很擅長平衡訊號的成本和收益。[ 208 ] [ 210 ]

「性感行銷」這個概念如今已被廣告商普遍接受並運用。[ 214 ] [ 215 ]儘管如此,有些文化(如法國)比其他文化(如韓國)更容易接受廣告中的性內容。 [ 216 ] [ 217 ]

聳人聽聞的新聞和八卦

儘管普遍存在反對意見,聳人聽聞的新聞報導仍然吸引大量觀眾。 2003 年,漢克·戴維斯(Hank Davis) 和S. 林賽·麥克勞德(S. Lyndsay McLeod) 對1700 年至2001 年間736 個故事進行了分析,結果表明這些故事可以根據具有生殖價值的主題進行分類,例如發現騙子和如何對待後代。戴維斯和麥克勞德認為聳人聽聞的新聞報導與八卦有相同的目的。[ 218 ]八卦是指分享有關第三人的正面和負面訊息,而第三人可能在群體中,也可能在群體中,因此八卦有助於獲取有關社會結構、競爭對手以及盟友的潛在有用信息。它也可能被用於兩性之間的競爭,或者為了抬高自己而貶低對手,男人談論資源(財富和成就)的獲取,女人談論外表和聲譽。然而,女性似乎比男性更喜歡八卦,對八卦的看法也比男性更為正面。[ 219 ] [ 220 ]此外,許多八卦都涉及社會事務。[ 221 ]麥克安德魯 (Frank T. McAndrew )認為,傳統八卦的心理原因也同樣適用於現代社會關於「名人」的八卦,因為從進化的時間尺度上看,名人文化的誕生是一個新現象。[ 222 ]

浪漫小說、同人小說和情色作品

根據美國浪漫作家協會的定義,浪漫小說的特點是「以愛情故事為中心,並有一個情感上令人滿意且樂觀的結局」。許多還帶有色情意義。[ 223 ]事實上,透過研究女性中流行的浪漫小說(例如哈珀柯林斯出版公司的小說),演化心理學家已經對女性的配偶選擇獲得了寶貴的見解。[ 224 ]當代流行的女性言情小說符合女性常見的策略,例如避免短期關係,因此符合她們的基因興趣。[ 225 ]此類小說中最常見的五個詞按出現頻率從高到低的順序排列為“愛”、“新娘”、“嬰兒”、“男人”和“婚姻”,最常見的主題是承諾、繁殖、高價值(即男性)雄性和資源。[ 225 ] [ 226 ]浪漫小說銷售量相當不錯,光是在美國,每年就有約 10,000 種新小說問世。[ 223 ]

同人小說相當於愛情小說的網路版。[ 227 ]在21世紀的前二十年,寫作和閱讀同人小說在世界各地成為一項流行的活動。來自各個儲存機構的人口統計顯示,閱讀和撰寫同人小說的人絕大多數都是年輕人,十幾歲到二十幾歲,而且都是女性。[ 228 ] [ 229 ] [ 230 ]例如,數據科學家塞西莉亞·阿拉貢和凱蒂·戴維斯於 2019 年發表了一項對fanfiction.net網站的分析,結果顯示,在過去20 年裡,1000 萬名英語使用者增加了約600 億字的內容。[ 230 ]許多同人小說都涉及感興趣的虛構人物之間的浪漫配對,或「配對」。[ 231 ]同人小說作家以各種國際流行文化現象(如韓國流行音樂、《星際爭霸戰》、《哈利波特》、《神秘博士》和《我的小馬駒》等)為創作素材,這些被稱為“經典”,以及其他他們認為對同人小說創作重要的事物。[ 228 ] [ 229 ] [ 230 ]在社會上占主導地位的男性,即所謂的“阿爾法男性”,在女性中最受歡迎。[ 227 ]

相較之下,男性通常對色情作品更感興趣,因為它帶有他們在交配條件下尋找的女性生育能力的相同線索。網路色情如今已無處不在並受到廣泛關注。認知科學家 Ogi Ogas 和 Sai Gaddam 在分析搜尋引擎結果的著作《十億個邪惡想法》(2011 年)中寫道:「男性的大腦天生就喜歡將女性物化。女性裝飾的優美曲線表明了男性在一生中還能健康生育多少年。[ 227 ]性學家梅雷迪斯·奇弗斯讓測試對象觀看各種色情材料——異性戀、同性戀和倭黑猩猩——發現,男性自我報告的性喚起程度和他們生殖器的血流量之間存在高度一致性。只有異性戀性愛影片才能激起男人的性慾。另一方面,奇弗斯發現女性的自我報告與她的設備測量的結果明顯不符。儘管女性似乎很容易被這三類影片激起性慾,但單靠增加血流量還不足以引起性慾。[ 227 ]這似乎與男性和女性不同的交配行為相對應。[ 227 ]

音樂、電影和電視

2011 年,道恩·R·霍布斯(Dawn R. Hobbs) 和戈登·G·蓋洛普(Gordon G. Gallup) 對四個多世紀前的歌曲進行了一項研究,結果表明,生殖訊息一直是最受歡迎歌曲的共同主題。霍布斯和蓋洛普觀察到,他們“對這些資訊的內容進行分析,發現了 18 個生殖主題,這些主題讀起來就像是取自進化心理學課程大綱的主題。” 2009 年進入 Billboard 排行榜前十名的歌曲中絕大多數(約 92%)都包含生殖資訊。事實上,“進一步的分析表明,這三個排行榜上的暢銷歌曲所傳達的生殖信息明顯多於那些未能進入前十的歌曲。”在當代英語歌曲中,鄉村音樂往往關注承諾、養育和拒絕;流行音樂對性感、聲譽、短期策略和忠誠保證的影響;以及節奏藍調 ( R&B ) 和嘻哈音樂對性吸引力、資源、性行為和地位的影響。[ 226 ] [ 232 ]

霍布斯和蓋洛普將歌曲中傳遞的生殖訊息分為 18 類,包括生殖器(例如 Sir Mix-A-Lot 的《Baby Got Back》(1992 年)、求愛展示和長期交配(《I Wanna Hold Your Hand》(1963 年,披頭四演唱)、短期交配(Lady Gaga 演唱的《LoveGame》(2009 年)、前戲和喚醒(The Archies 演唱的《Sugar, Sugar》(1969 年)、性行為(《Honky Tonk Women》( 1969 年滾石樂隊演唱的歌曲)、性能力(比利·沃德與多米諾樂隊演唱的《六十分鐘男人》(1951 年)、濫交、名譽和貶損(警察樂隊演唱的《羅克珊》(1978 年)、承諾與忠誠(《泰勒絲的《愛情故事》(2008 年)、資源取得(歐傑斯的《為了錢》(1973 年)、拒絕(大衛·內爾的《紅燈》(2009 年)、不忠、欺騙檢測,以及偷獵配偶(馬文·蓋伊 (Marvin Gaye) 的《我聽到小道消息》(1966 年))和養育子女(達利斯·魯克 (Darius Rucker) 的《不會長久這樣》(2008 年))。 [ 226 ]

然而,音樂的進化目的(如果存在的話)仍不清楚。查爾斯·達爾文和傑弗裡·米勒等一些研究人員認為,這是一種透過性選擇進化而來的求愛形式[ 226 ] [ 233 ] [ 234 ],而史蒂芬·平克和加里·馬庫斯等其他人則認為,這是一種「聽覺上的無聊玩意兒」。[ 226 ] [ 234 ] [ 235 ]

在流行電影中也發現了類似的模式,生存(史詩般的戰鬥)、繁衍(求愛)、親屬選擇(對待家庭成員)和利他主義(拯救陌生人的生命)等主題無所不在。[ 206 ]的確,就像小說或神話一樣,基本情節的數量相當少。[ 221 ]然而,儘管許多電影和故事中的標準假設是人們希望結婚或至少渴望找到一個長期伴侶,但在現實生活中並不一定如此。[ 236 ]

網路交友

線上約會服務讓那些因為社交圈沒有交集(完全陌生)而永遠不會見面的人們更容易找到彼此並共同追求浪漫關係。[ 236 ]與 20 多歲的人相比,它們對中年人尤其有用,因為他們在現實生活中的選擇較少。[ 236 ]與異性戀情侶相比,同性戀情侶更有可能在網路上認識。[ 236 ]此類平台也為研究人類交配行為的社會科學家提供了豐富的資訊。[ 237 ] [ 238 ] [ 239 ]然而,截至 2017 年,尚未發現新的模式;相反,科學家發現,性別刻板印像不斷加強[ 240 ] ,即女性關注未來伴侶的社會經濟地位[ 237 ] [ 241 ],男性偏愛年輕貌美的外表[ 241 ] [ 242 ]以及兩性之間故意的自我虛假陳述。[ 243 ] [ 244 ]人們在尋找伴侶時不再局限於自己的背景,儘管在實踐中,數據仍然顯示人們存在選擇性交配。[ 236 ]

有人擔心網上約會會促使人們根據外表來評判他人,從而使人們變得更加“膚淺”,這種擔憂是沒有根據的,因為這就是人類的正常行為。此外,雖然有些線上約會網站專門針對短期性關係(勾搭),但其他網站則旨在幫助那些尋求長期關係(包括婚姻)的人。選擇後一種選擇的人在尋找合適伴侶方面同樣成功。[ 236 ]

政治和宗教

一般來說,厭惡情緒可以分為三類:病原厭惡、性厭惡、道德厭惡。性厭惡會導致人們迴避那些有損長期交配成功的個體和行為。道德厭惡正被社會不正常的行為所排斥。[ 245 ]

一些演化心理學家認為,交配策略能夠影響政治態度。根據這種觀點,不同的交配策略存在著直接的策略衝突。例如,短期性機會的出現可能會威脅長期夥伴關係的穩定性。因此,對隨意性行為施加成本的公共政策措施可能會使追求長期交配策略的人受益,因為這會減少承諾關係以外的短期交配機會。禁止墮胎是一項公共政策措施,它向追求短期交配策略的人施加了成本,因此可能對性生活受限的個人具有吸引力。心理學家傑森·威登(Jason Weeden)在一篇博士論文中對公共和本科生數據集進行了統計分析,支持了這樣的假設:與生命神聖性觀點相關的變量相比,交配相關變量更能預測人們對墮胎的態度。[ 246 ]

威登和他的同事也認為,對毒品合法化的態度是由交配策略的個體差異所驅動的。如果性生活受限的個人將吸毒與濫交聯繫起來,他們可能會反對毒品合法化。與此一致的是,一項研究發現,對毒品合法化態度最強的預測因素是 SOI 分數。[ 247 ]即使控制了性格特質、政治傾向和道德價值等因素,這種關係仍然很強。相較之下,在控制 SOI 和其他與性相關的措施時,通常與對毒品合法化的態度相關的非性變數被強烈減弱或消除。比利時、日本和荷蘭也複製了這項發現。[ 248 ] Weeden 等人也提出了類似的論點,並針對宗教信仰進行了類似的分析;也就是說,宗教機構可能發揮促進高生育率、一夫一妻制的交配和生殖策略的作用。[ 249 ]

另一方面,有證據表明,隨著社會變得更加富裕、更加城市化和更加世俗化,宗教在婚介中所扮演的角色變得越來越不重要。[ 74 ]

參見

參考

- Low,BS(2007)。「生態和社會文化對交配和婚姻的影響」。牛津演化心理學手冊,449。

- Trivers,Robert L.,編輯。 (1972年)。 「父母投資與性選擇」。性選擇和人類的起源。勞特利奇。第136-179頁。 國際標準書號 978-1315129266。

- Lovejoy, CO (1981 年 1 月 23 日)。 「人類的起源」。科學。211 ( 4480 ) :341–350 。 doi : 10.1126/science.211.4480.341。ISSN 0036-8075。PMID 17748254。

- Low,BS(2000 年)。性為何如此重要。新澤西州普林斯頓:普林斯頓大學出版社。國際標準書號 0691089752。

- Buss, DM 和 Schmitt, DP (1993)。「性策略理論:人類交配的演化視角」。心理學評論,100(2),204。

- 卡普蘭, Hillard S.; Gangestad, Steven W. (2015),《生命史理論與演化心理學》,《演化心理學手冊》,John Wiley & Sons, Inc., 第 68–95頁,doi:10.1002/9780470939376.ch2,hdl:2318/:書號 978-0470939376

- Rushton,J.Philippe(1985)。 「差異 K 理論:個體與群體差異的社會生物學」。性格 與 個體 差異。6(4):441–452。ISSN0191-8869。

- Pianka, Eric R. (1970 年 11 月)。「關於 r 和 K 選擇」。美國博物學家。104 ( 940 ) : 592–597 。 ISSN 0003-0147。

- 艾利斯,布魯斯J.;菲格雷多,奧雷利奧·何塞;布倫巴赫,芭芭拉 H.; Schlomer,Gabriel L.(2009 年 6 月 1 日)。“環境風險的基本維度”。人性。20 ( 2 ) : 204–268 。 ISSN 1936-4776。PMID 25526958。S2CID 20904498。

- Chisholm, James (1993)。 「死亡、希望與性:生命史理論與生殖策略的發展」。當前人類學。34 ( 1 ) : 1–24。 JSTOR 2743728。S2CID 144401423。

- Griskevicius, Vladas;泰伯(Tybur),約書亞·M.;德爾頓,安德魯W.;羅伯遜,特蕾莎E.(2011)。「死亡率和社會經濟地位對風險和延遲回報的影響:生命史理論方法」。人格與社會心理學雜誌。100 ( 6 ) : 1015– 1026 。ISSN 1939-1315。PMC 3298774。PMID 21299312。

- Sear, Rebecca (2020 年 11 月 1 日)。“人類的‘生命史策略’存在嗎?”。演化與人類行為。人類生命史研究中的當前爭論。41 ( 6 ) : 513–526 。 ISSN 1090-5138。

- Frankenhuis, Willem E.格爾蓋利,喬治;沃森,約翰 S.“嬰兒可能使用應急分析來估計環境狀態:一種進化、生命史的視角”。兒童發展觀點。 7 (2): 115–120。

- 梅爾,雨果;薩弗拉,盧;阿爾甘,揚;鮑馬德,尼古拉斯; Chevallier,Coralie(2018 年 1 月 1 日)。「童年環境的惡劣程度預示著協調的健康和生殖策略:對法國全國代表性樣本的橫斷面研究」。演化與人類行為。39 ( 1 ) : 1–8。 ISSN 1090-5138。

- 理查森,喬治B.;普拉塞克,凱特琳;斯里尼瓦斯,維賈亞;賈亞克里希納,普尼瑪;奎蘭,羅伯特; Madhivanan,Purnima(2020 年 5 月 1 日)。「南印度農村和近郊地區的環境壓力和人類生活史戰略發展」。演化與人類行為。41 ( 3 ) : 244– 252 。ISSN 1090-5138。S2CID 216175091。

- Sear, Rebecca (2020 年 11 月 1 日)。“人類的‘生命史策略’存在嗎?”。演化與人類行為。人類生命史研究中的當前爭論。41 ( 6 ) : 513–526 。 ISSN 1090-5138。

- André,Jean-Baptiste; Rousset,François(2020 年 11 月 1 日)。「外在死亡會加速生活節奏嗎?一種最基本的解決方法」。演化與人類行為。人類生命史研究中的當前爭論。41(6):486–492。ISSN1090-5138。

- Royauté, Raphaël;貝爾達爾,莫妮卡·安德森;加里森,考特尼 R.; Dochtermann,Ned A.(2018 年 3 月 23 日)。「生活步調不定?生活步調綜合症假說的薈萃分析」。行為生態學和社會生物學。72 (3): 64. doi : 10.1007/s00265-018-2472-z。ISSN 1432-0762。S2CID 253820435。

- 瓊斯,詹姆斯·霍蘭德; Promislow,Daniel EL(2021 年 5 月 1 日)。「生命史專刊評論:行為科學需要更深入地研究生命史理論」。演化與人類行為。42(3):284–286。ISSN1090-5138。S2CID233842007。

- Buss,DM (1989)。「人類配偶偏好的性別差異:在 37 種文化中測試的演化假設」。行為與腦科學,12(1),1-49。

- Buss, David (1985 年 1 月至 2 月)。 「人類的配偶選擇」。美國科學家。73(1)。 Sigma Xi,科學研究榮譽協會:47–51。JSTOR 27853061。

- 科羅拉多大學博爾德分校(2014 年 5 月 19 日)。「我喜歡你的基因:人們更有可能選擇具有相似 DNA 的配偶」。科學日報。檢索日期:2021 年3 月 5 日。

- Fields, R. Douglas (2019 年 2 月 14 日)。「人類仍在與尼安德特人交配」。科學美國人。原文存檔於 2021 年 2 月 3 日。檢索日期:2021 年3 月 5 日。

- “人類的選擇性交配:一項合作研究”。生物識別。2 ( 4 ): 481– 498。1903年 1 月。JSTOR 2331510。

- 羅賓遜,馬修 R.;克萊曼,亞倫;等(2017 年 1 月 9 日)。「人類選擇性交配的遺傳證據」。自然人類行為。1(16)。doi:10.1038/s41562-016-0016。S2CID9084485。

- CORDIS(2017 年 1 月 13 日)。「新證據顯示人類透過選擇性交配來選擇伴侶」。生物學。Phys.org 。檢索日期:2021 年1 月 9 日。

- 奇克,加里;普羅耶爾(René Proyer)普林頓,安德魯; Yarnal,Careen(2020 年)。「物以類聚,人以群分?嬉戲與選擇性交配」。美國遊戲雜誌。12(2)。ISSN 1938-0399。

- 赫特森,馬修(2015 年 1 月 - 2 月)。“你就像我一樣!”。大西洋。原文存檔。檢索日期:2021 年2 月 14 日。

- Nordsletten, Ashley E.;拉爾森,亨里克;克勞利,詹姆斯 J.; Almqvist,Catarina(2016)。「11 種主要精神障礙中的非隨機交配模式」。JAMA 精神病學。73(4)。美國醫學會:354–361。 PMC 5082975。PMID 26913486。

- Mare,Robert D.(1991 年 2 月)。 「五十年的教育選擇性交配」。美國社會學評論。56(1):15–32。JSTOR2095670。

- 諾里斯,艾蜜莉;里希什瓦爾,拉瓦尼亞;等(2019 年 4 月 29 日)。「選擇性交配對拉丁美洲混合族群祖先變異特徵的影響」。遺傳學前沿。10:359doi :10.3389/ fgene.2019.00359。PMC 6491930。PMID31105740。

- 范登堡,史蒂文· G. (1972 年 6 月)。“選擇性交配,或誰和誰結婚?”。行為遺傳學。2(2–3):127–157。PMID4664207。S2CID145461385。

- 格林伍德,傑瑞米; Nezih,Guner;科恰爾科夫,格奧爾基;桑托斯,塞札爾(2014 年 1 月)。「嫁給你喜歡的人:選擇性交配與所得不平等」。工作論文系列(19829)。美國國家經濟研究局。doi: 10.3386/w19829。

- “婚姻選擇加劇了家庭收入不平等”。《經濟學人》。 2017 年 9 月 21 日。檢索日期:2020 年12 月 20 日。

- Reeves,理查德(2016 年 4 月 8 日)。「富人與富人結婚使收入差距擴大,但這不是我們最大的問題」。布魯金斯學會。檢索日期:2021 年1 月 9 日。

- Kalmijn,Matthijs(1994 年 9 月)。「根據文化和經濟職業地位進行選擇性交配」。美國社會學雜誌。100(2)。芝加哥大學出版社:422–52。S2CID131770740。

- 米勒,傑弗裡(2007 年 6 月)。「道德美德的性選擇」。生物學季刊。82(2)。芝加哥大學出版社: 97–125 。 PMID 17583267。S2CID 1021904。

- Schwartz,Christine R.(2013 年)。 「選擇性交配的趨勢和變化:原因和後果」。社會學年度評論。39 ( 1 ) : 451–470。

- Gibbons,Ann(2017 年 1 月 9 日)。“你選擇人生伴侶並非偶然”。科學雜誌。檢索日期:2021 年1 月 10 日。

- Little,Anthony C.;伯特,D.麥可;佩雷特(Perrett),大衛 I.(2006 年 4 月)。「對臉部性格特徵進行選擇性交配」。性格 與 個體 差異。40(5):973–984。

- “性別、大腦與不平等”。《經濟學人》。 2014 年 2 月 8 日。檢索日期:2020 年12 月 20 日。

- 米勒,克萊爾凱恩; Bui, Quoctrung(2016 年 2 月 27 日)。「婚姻平權不斷增強,階級分化也不斷加深」。《紐約時報》。原文存檔。檢索日期:2021 年1 月 1 日。

- Plomin,R.; Deary,IJ(2014 年 9 月 16 日)。“遺傳與智力差異:五個特殊發現”。分子精神病學。20(1)。自然:98–108。PMC 4270739。PMID25224258。

- Kaushal,Neeraj(2014 年)。「教育的世代收益」。孩子們的未來。24 ( 1 ) : 61–78 。 PMID 25518703。S2CID 10209820。

- Fisher,海倫(2023 年 8 月)。 「一見鍾情的科學」。今日心理學:30。

- 李小銀;紅線,蘇珊;張翔;威廉斯,斯科特;朱曉峰(2017 年 11 月 16 日)。「與身高相關的變異顯示人類群體存在選擇性交配」。科學報告。7(15689)。自然:15689。doi:10.1038/s41598-017-15864-x。PMC 5691191。PMID29146993。

- Fry, Richard (2022 年 9 月 7 日)。「美國的大學畢業生傾向於彼此結為伴侶——尤其是如果他們的父母也是大學畢業的話」。皮尤研究中心。檢索日期:2022 年9 月 8 日。

- BioMed Central(2016 年 1 月 19 日)。「外表吸引力與控制身高的基因有關」。科學日報。檢索日期:2021 年2 月 14 日。

- 吳,凱倫(2022 年 6 月)。 「為什麼這麼多夫妻看起來很像?」。今日心理學:18-19。

- McAndrew,Frank T.(2016 年 6 月 1 日)。“為什麼高中會永遠陪伴著我們”對話。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Buss,David(2016 年)。「受過教育女性的擇偶危機」。邊緣。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Thiessen,Del;格雷格,芭芭拉(1980 年 4 月)。「人類的選擇性交配與遺傳平衡:演化的觀點」。動物行為學和社會生物學。1(2):111–140。

- O'Neil,Dennis(2014 年)。「現代演化理論:非隨機交配」。帕洛瑪社區學院。檢索日期:2021 年2 月 14 日。

- Hamamy, Hanan (2012 年 7 月)。“近親結婚”。社區遺傳學雜誌。3 ( 3 ) : 185–192 。 ISSN 1868-310X。PMC 3419292。PMID 22109912。

- “關於表兄弟和婚姻的驚人真相”。 2014 年 2 月 14 日。

- 保羅,黛安·B.;史賓塞,哈米甚 G.(2008 年 12 月 23 日)。“「沒關係,我們不是親表親」:從歷史角度看表親婚姻爭議。

- 鄒, James Y.;帕克,丹尼 S.;伯查德(Burchard),Esteban G.托格森,達拉 G.;皮諾-亞內斯(Pino-Yanes),瑪麗亞;宋雲 S.;桑卡拉拉曼,斯里拉姆;哈爾珀林,埃蘭; Zaitlen,Noah(2015 年 11 月 3 日)。「對拉丁美洲人的配偶選擇的遺傳和社會經濟研究揭示了新穎的選擇模式」。美國國家科學院院刊。112 ( 44 ) :13621–13626 。 doi : 10.1073/pnas.1501741112。PMC 4640764。PMID 26483472。

- 郭光;王林;劉和宣蘭德爾,托馬斯(2014 年 11 月 10 日)。 DeAngelis,Margaret M.(編)。「美國婚姻中的基因組選擇性交配」。PLOS ONE。9 (11): e112322。Bibcode:2014PLoSO...9k2322G。doi : 10.1371/journal.pone.0112322。PMC 4226554。PMID 25384046。

- 沃爾夫,亞瑟·P.;達勒姆,威廉 H.(2004 年)。近親繁殖、亂倫和亂倫禁忌:世紀之交的知識狀態。斯坦福大學出版社。頁3. ISBN 978-0804751414。

- 施耐德,DM (1976)。 「亂倫的意義」。波利尼西亞學會雜誌。85 (2): 149–169。

- 懷特,洛杉磯(1948 年)。「亂倫的定義及禁止」。美國人類學家。50 ( 3 ) : 416–435。 PMID 18874938。

- Schechner,R(1971)。 「亂倫與文化:對克勞德·列維-斯特勞斯的反思」。精神分析評論。58 ( 4 ) : 563–72 。

- Swaminathan, Nikhil (2008 年 2 月 8 日)。「亂倫最好的時候:親吻的表兄弟有更多的親屬關係」。科學美國人。原文存檔於 2021 年 3 月 14 日。檢索日期:2021 年9 月 5 日。

- Chaix, Raphaëlle;曹晨;唐納利,彼得(2008 年 9 月 12 日)。“人類的配偶選擇是否依賴 MHC ?”。PLOS 遺傳學。4 (9): e1000184。doi : 10.1371/journal.pgen.1000184。ISSN 1553-7404。PMC 2519788。PMID 18787687。

- 利伯曼,D.; Tooby,J.; Cosmides,L.(2003 年)。「道德有生物學基礎嗎?亂倫道德情操影響因素的實證檢驗」。英國皇家學會學報B:生物科學。270 (1517): 819–826 。 doi : 10.1098 / rspb.2002.2290 。PMC 1691313。PMID 12737660。

- Yengo, Loic;羅賓遜,馬修 R.;等(2018)。“選擇性交配對人類基因組的印記”。自然人類行為。2 ( 12 ) : 948–954 。 PMC 6705135。PMID 30988446。

- 科羅拉多大學博爾德分校(2013 年 8 月 27 日)。「研究依靠雙胞胎及其父母來了解身高與智商之間的關係」。科學日報。檢索日期:2021 年2 月 14 日。

- Muller, Jerry (2013 年 4 月 11 日)。「左派和右派都忽略的經濟不平等的殘酷真相」。PBS 新聞一小時。檢索日期:2021 年3 月 5 日。

- Buss, David (2021 年 6 月 29 日)。“「我可以出軌,但你不行」—性別雙重標準的混亂心理」。對話。2021 年8 月 27 日檢索。

- Arbøll,Troels Pank;拉斯穆森,索菲·倫德(2023 年 5 月 18 日)。「接吻的古代歷史」。考古學。科學。380 ( 6646 ) :688– 690 。doi : 10.1126/science.adf0512。PMID 37200431。S2CID 258765170。

- Page, Michael Le (2023 年 5 月 18 日)。「古代文獻顯示,人類至少在4500年前就開始接吻了」。新科學家。原文存檔於 2023 年 5 月 19 日。檢索日期:2023 年5 月 22 日。

- 帕帕斯,史蒂芬妮 (2023 年 5 月 18 日)。「有記載的歷史中的初吻可以追溯到近5000年前」。考古學。科學美國人。檢索日期:2023 年5 月 22 日。

- Rosenfeld,Michael J.;湯瑪斯,魯本 J.(2012 年 6 月 13 日)。「尋找伴侶:網路作為社交中介的崛起」。美國社會學評論。77(4)。doi:10.1177/0003122412448050。

- Ferdman, Roberto A.(2016 年 3 月 8 日)。“如今,只有三種方式可以遇見任何人”。《華盛頓郵報》。原文存檔於2016年4月14日。檢索日期:2024 年10 月 12 日。

- Batabyal,Amitrajeet A.(2018 年 4 月 4 日)。「在網路上認識配偶和包辦婚姻有什麼共同點」。對話。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Buss,David M.(1998 年)。 「性策略理論:歷史淵源與現況」。性研究雜誌。35 ( 1 ) : 19–31。 ISSN 0022-4499。

- Lippa, RA (2009)。 「53 個國家的性慾、社會性行為和身高方面的性別差異:測試進化和社會結構理論」。性行為檔案。38 ( 5 ) : 631–651 。 ISSN 0004-0002。PMID 17975724。S2CID 15349303。

- Schmitt, David P. (2014),“評估配偶偏好適應的證據:我們如何真正知道智人真正想要什麼?”,《人類性心理和行為的進化視角》,《進化心理學》,Springer :紐約, 第 3-39,doi:10.1007/978-1-4939-0314-6_1,ISBN 978-1493903139

- 蘭開斯特,JB (1994)。羅西,AS(編輯)。人類的性行為、生命史與演化生態學。伊利諾州芝加哥:芝加哥大學出版社。

- “為什麼這麼多移民母親懷孕抵達歐洲”。難民。 2017 年 10 月 31 日。

- Gangestad,SW,&Thornhill,R.(2003 年)。 「臉部男性化和波動性不對稱」。演化與人類行為,24(4),231-241。

- Simpson, JA, Gangestad, SW, Christensen, PN 與 Leck, K. (1999 年)。「波動的不對稱、社會性行為與性內競爭策略」。人格與社會心理學雜誌,76(1),159。

- Puts, DA、Gaulin, SJ 與 Verdolini, K. (2006 年)。「人類聲調的主導地位與性別二態性的演化」。演化與人類行為,27(4),283–296。

- 克拉克,美聯社(2006 年)。 “男性和女性的社會性行為相關因素是否不同?”。人格與個別差異,41(7),1321-1327。

- Thornhill,R.,&Gangestad,SW(1994年)。 「人類波動的不對稱與性行為」。心理科學,5(5),297-302。

- Apicella, CL;范伯格,DR;馬洛,FW(2007)。「音調可以預測男性狩獵採集者的生殖成功率」。生物學快報。3 ( 6 ) : 682– 684 。PMC 2391230。PMID 17895219。

- 桑希爾,R.; Gangestad,SW(2008)。人類女性性行為的演化生物學。紐約,紐約州:牛津大學出版社。

- Rodríguez-Gironés,麻薩諸塞州; Enquist,M.(2001)。 「女性性行為的演化」。動物行為。61 ( 4 ) : 695–704。 S2CID 16503736。

- Schmitt,David P. (2005a)。 「短期交配是不安全依附的適應不良結果嗎?相互競爭的演化觀點的檢驗」。人格與社會心理學公報。31 ( 6 ) : 747–768。 ISSN 0146-1672。PMID 15833903。S2CID 7769880。

- 蘇亞雷斯, SD; Gallup Jr,GG(1991)。 「憂鬱症是生殖失敗的反應」。社會與生物結構雜誌。8 ( 3 ) : 279– 287 。

- Kaplan H (1996)。 「傳統和現代人類社會中的生育和父母投資理論」。美國體質人類學雜誌。101 ( S23 ) : 91– 135 。

- Hagen EH (1999 年 9 月)。 「產後憂鬱症的作用」。演化與人類行為。20 ( 5 ) : 325–359。doi : 10.1016/S1090-5138(99)00016-1。

- Lehrman,Daniel S.(1998)。行為 認知 研究 進展.加利福尼亞州聖地亞哥:學術出版社。國際標準書號 978-0-12-004527-3。

- Hagen EH (2002 年 9 月 1 日)。 「憂鬱症作為討價還價:產後案例」。演化與人類行為。23 ( 5 ) : 323–336。 ISSN 1090-5138。

- Symons,Donald(1979)。人類性行為的演化。牛津大學出版社。國際標準書號 0195025350。OCLC 4494283。

- Sugiyama,Lawrence(2015)。 「外表吸引力:適應主義的觀點」。在 Buss,David (編輯) 中。演化心理學手冊。卷2. John Wiley & Sons ,Inc.第1-68頁。國際標準書號 978-1119125563。

- 史密斯,JM;戴維,H.(2003 年)。動物信號。英國牛津:牛津大學出版社。

- Zahavi, A.; Zahavi,A.(1997)。障礙原理:達爾文難題中缺少的一塊。英國牛津:牛津大學出版社。

- 肯里克,道格拉斯;基夫,理查(1992)。「擇偶年齡偏好反映出人類生殖策略的性別差異」。行為與腦科學。15:75–133。S2CID145276497。

- Fisher, ML; Voracek,M.(2006 年 6 月)。 「美的形狀:女性外表吸引力的決定因素」。美容皮膚科雜誌。5 ( 2 ) : 190– 194 。PMID 17173598。S2CID 25660426。

- Singh,Devendra(1993 年 8 月)。 「女性外表吸引力的適應意義:腰臀比的作用」。人格與社會心理學雜誌。65 ( 2 ) : 293–307。doi : 10.1037/0022-3514.65.2.293。PMID 8366421。

- Singh, Devendra;楊,羅伯特·K.(2001 年 6 月 27 日)。「體重、腰臀比、乳房和臀部:在判斷女性吸引力和戀愛慾望中的作用」(PDF)。動物行為學和社會生物學。16 ( 6 ) : 483–507。原文存檔(PDF)於 2008 年 12 月 9 日。

- 迪克森,巴納比J.;迪克森,艾倫 F.;李,B;安德森,MJ(2007 年 1 月)。 「人體體格與性吸引力研究:華人男性與女性的性偏好」。美國人類生物學雜誌。19 ( 1 ) : 88–95。 PMID 17160976。S2CID 8868828。

- 馬洛, F.;阿皮塞拉,C.;里德,D.(2005 年)。「兩個社會中男性對女性腰臀比的偏好」(PDF)。演化與人類行為。26 ( 6 ) : 458–68。

- 馬洛, F.; Wetsman,A.(2001)。「首選腰臀比和生態」(PDF)。性格 與 個體 差異。30 ( 3 ) : 481–489 。 doi : 10.1016/S0191-8869(00)00039-8。

- 迪克森,巴納比J.;迪克森,艾倫 F.;摩根,B;安德森,MJ(2007 年 6 月)。 「人體體格與性吸引力:喀麥隆巴科西蘭地區男性與女性的性偏好」。性行為檔案。36 ( 3 ) : 369–375 。 PMID 17136587。S2CID 40115821。

- Freedman, RE;卡特,MM;斯布羅科,T.; Gray,JJ(2007 年 8 月)。“男人對非裔美國女性和白人女性的美麗標準是否不同?”。飲食行為。8 ( 3 ) : 319–333 。 PMC 3033406。PMID 17606230。

- Freedman, RE;卡特,MM;斯布羅科,T.; Gray,JJ(2004 年 7 月)。「女性體重和腰臀比偏好的種族差異:非裔美國人和白人美國人大學和社區樣本的比較」。飲食行為。5 ( 3 ) : 191–198。 PMID 15135331。

- Bovet, Jeanne;雷蒙德,米歇爾(2015 年 4 月 17 日)。「過去 2500 年來女性腰臀比的變化」。PLOS ONE。10 (4): e0123284。Bibcode:2015PLoSO..1023284B。doi : 10.1371/journal.pone.0123284。PMC 4401783。PMID 25886537。 引自Heyman, Stephen (2015 年 5 月 27 日)。「透過測量藝術中的身體比例來獲取新視角」。《紐約時報》。原文存檔於 2021 年 11 月 1 日。檢索日期:2020 年9 月 10 日。

- Lassek, W.; Gaulin S.(2008 年 1 月)。 「腰臀比與認知能力:臀股脂肪是否是神經發育資源的特權儲存庫?」。演化與人類行為。29 ( 1 ) : 26–34 。

- Plowman,Sharon & Smith,Denise (2007)。運動生理學與健康、健身和表現,第 154 頁。 218. Lippincott Williams & Wilkins。國際標準書號0781784069

- 桑希爾,蘭迪(2008)。《人類女性性行為的演化生物學》,第 154 頁。 117. 美國牛津大學出版社。國際標準書號0199712484

- Bovet, Jeanne;雷蒙德,米歇爾(2015 年 4 月 17 日)。「過去 2500 年來女性腰臀比的變化」。PLOS ONE。10 (4): e0123284。Bibcode:2015PLoSO..1023284B。doi : 10.1371/journal.pone.0123284。PMC 4401783。PMID 25886537。 引自Stephen Heyman(2015 年 5 月 27 日)。「透過測量藝術中的身體比例來獲取新視角」。《紐約時報》。檢索日期:2020 年9 月 10 日。

- 卡普蘭,希拉德;希爾,金;蘭開斯特,珍;烏爾塔多,A.馬格達萊納(2000 年)。 「人類生命史演化理論:飲食、智力與長壽」。進化人類學。9 ( 4 ) : 156– 185 。ISSN 1060-1538。S2CID 2363289。

- Shackelford, TK、Schmitt, DP 與 Buss, DM (2005)。「人類擇偶偏好的普遍向度」。人格與個別差異,39(2),447-458。

- Sell A、Lukazsweski AW 與 Townsley M(2017 年 12 月)。「上肢力量的暗示解釋了男性身體吸引力的大部分差異」。訴訟程序。生物科學。284 (1869): 20171819。doi : 10.1098/ rspb.2017.1819。PMC 5745404。PMID 29237852。

- Mautz BS、Wong BB、Peters RA、Jennions MD(2013 年 4 月)。「陰莖大小與體形和身高相互作用,影響男性的吸引力」。美國國家科學院院刊。110 ( 17 ) :6925–30 。 doi : 10.1073/pnas.1219361110。PMC 3637716。PMID 23569234。

- Fields,R.Douglas(2022 年 6 月)。 “「新冠病毒鼻子」可能會成為交易破壞者。

- Pellegrini & Long (2003) “性選擇理論對青春期早期性隔離與融合的縱向分析”

- Clark, RD 與 Hatfield, E. (1989 年)。「接受性邀請的性別差異」。《心理學與人類性學雜誌》,2(1),39-55。

- Schmitt,DP(2005)。「從阿根廷到辛巴威的社會性行為:一項針對 48 個國家的關於性、文化和人類交配策略的研究」 於 2017 年 8 月 9 日存檔Wayback Machine。行為與腦科學,28(2),247–274。

- Schmitt,DP(2003)。「對性多樣性的渴望存在著普遍的性別差異:來自 52 個國家、6 大洲和 13 個島嶼的測試」 存檔在Wayback Machine。人格與社會心理學雜誌,85(1),85。

- Baumeister, RF, Catanese, KR, & Vohs, KD (2001)。「性慾強度是否有性別差異?理論觀點、概念差異以及相關證據的回顧」於 2017 年 9 月 12 日 存檔於Wayback Machine。人格與社會心理學評論,5(3),242-273。

- Oliver, MB 與 Hyde, JS (1993 年)。「性行為中的性別差異:一項薈萃分析」。心理學公報,114(1),29。

- Conley, TD、Moors, AC、Matsick, JL、Ziegler, A. 和 Valentine, BA (2011 年)。「女性、男性和臥室:縮小、重新建構和消除性別差異的方法論和概念見解」。當前心理科學方向,20(5),296-300。

- Schmitt, DP、Jonason, PK、Byerley, GJ、Flores, SD、Illbeck, BE、O'Leary, KN 和 Qudrat, A. (2012 年)。「重新檢視性行為中的性別差異—新研究揭示舊真理」於 2017 年 12 月 10 日 存檔於Wayback Machine。當前心理科學方向,21(2),135-139。

- Flanagan,Cara(2012)。AQA A 心理學 A2 學生用書(第 3 版)。牛津:牛津大學出版社。國際標準書號 978-0199129843。

- Buss, DM 與 Shackelford, TK (1997)。「從警覺到暴力:已婚夫婦的配偶保留策略」。人格與社會心理學雜誌,72,346-361。

- Clark, RD 與 Hatfield, E. (1989 年)。「接受性邀請的性別差異」。《心理學與人類性學雜誌》,2,39-55。

- Buss,DM(1994 年)。 「交配策略的個體差異」。行為與腦科學,17,581-582。

- Haselton, MG;巴斯,DM(2000)。「錯誤管理理論:跨性別讀心術偏見的新視角」(PDF)。人格與社會心理學雜誌。78 ( 1 ) : 81–91 。 PMID 10653507。S2CID 328380。原文存檔(PDF)於 2020 年 10 月 28 日。

- 坎貝爾,洛恩; Loving,Timothy J.(2015 年 11 月 18 日),Buss,David(編輯),“戀愛關係中的愛與承諾”,《進化心理學手冊》,John Wiley & Sons,Inc., 第1-17頁,doi:10.1002/9781119125563.evpsych118,國際標準書號 978-1119125563

- Gonzaga, Gian C.;哈斯爾頓(Haselton),Martie G.斯默達(Smurda),朱莉;戴維斯,瑪麗安; Poore,Joshua C.(2008)。 「愛、慾望、以及對浪漫替代品的思考的壓抑☆」。演化與人類行為。29 ( 2 ) : 119– 126 。ISSN 1090-5138。

- Gonzaga, Gian C.;特納,麗貝卡 A.;凱爾特納(Dacher);坎波斯,貝琳達;阿爾特穆斯,瑪格麗特(2006)。 「親密關係中的浪漫愛與性慾」。情感。6 ( 2 ) : 163– 179 。ISSN 1931-1516。PMID 16768550。

- 肯里克,道格拉斯T.;紐伯格,史蒂芬 L.;齊爾克,克莉絲汀 L.; Krones,Jacquelyn M.(1994 年)。 「演化與社會認知:性別、支配地位與外表吸引力的對比效應」。人格與社會心理學公報。20 ( 2 ) : 210– 217 。ISSN 0146-1672。S2CID 146625806。

- 約翰遜,丹尼斯·J.;拉什布爾特,卡麗爾 E. (1989)。 「抵抗誘惑:貶低其他伴侶作為維持親密關係承諾的一種手段」。人格與社會心理學雜誌。57 ( 6 ) : 967– 980 。ISSN 0022-3514。S2CID 197655762。

- Miller,Rowland S. (1997)。 「心不在焉且知足:關係承諾與對替代方案的關注」。人格與社會心理學雜誌。73 ( 4 ) : 758– 766 。ISSN 1939-1315。

- Buss,David M. (1988)。 「從警戒到暴力」。動物行為學和社會生物學。9 ( 5 ) : 291–317。高清:2027.42/27156。ISSN 0162-3095。

- Salovey, Peter;羅丹,朱迪思(1991)。 「激起嫉妒和羨慕:領域相關性和自尊威脅」。社會與臨床心理學雜誌。10 ( 4 ) : 395–413 。 ISSN 0736-7236。

- Buss,DM(2000 年)。危險的激情:為什麼嫉妒與愛和性一樣必要。紐約,紐約州:自由出版社。

- Benenson, Joyce F.(2013 年 12 月 5 日)。「人類女性競爭的發展:盟友與對手」。倫敦皇家學會哲學期刊 B:生物科學。368(1631年)。doi:10.1098/rstb.2013.0079。PMC 3826208。PMID24167309。

- Gangestad,SW 和 Simpson,JA(2000 年)。「人類交配的演化:權衡與策略多元化」。行為與腦科學,23(04),573–587。

- Simpson, JA 與 Gangestad, SW (1991)。「社會性行為的個別差異:收斂效度與區別效度的證據」。人格與社會心理學雜誌,60(6),870。

- Simpson, JA & Gangestad, SW (1992)。「社會行為與戀愛伴侶選擇」於 2017 年 8 月 8 日 存檔於Wayback Machine。人格雜誌,60(1),31-51。

- Wright, TM 與 Reise, SP (1997)。 「性格與不受限制的性行為:白人與亞裔大學生社會性行為的相關性」。人格研究雜誌,31(2),166-192。

- Sundie, JM、Kenrick, DT、Griskevicius, V.、Tybur, JM、Vohs, KD 與 Beal, DJ (2011)。「孔雀、保時捷和托爾斯坦‧凡勃倫:炫耀性消費作為一種性訊號系統」。人格與社會心理學雜誌,100(4),664。

- Duncan, LA、Park, JH、Faulkner, J.、Schaller, M.、Neuberg, SL 與 Kenrick, DT (2007 年)。「注意力的適應性分配:性別和社會性行為對有吸引力的異性面孔的視覺注意的影響」。演化與人類行為,28(5),359–364。

- Pedersen,FA(1991)。 「人類性別比例的長期趨勢:其對個人和家庭行為的影響」。人性。2 ( 3 ) : 271–291 。 PMID 24222281。S2CID 824054。

- 柯克帕特里克,李A.;沃,克里斯蒂安 E.;瓦倫西亞,阿萊希;韋伯斯特,格雷戈里 D.(2002)。 「自尊的功能領域特異性和攻擊性的差異預測」。人格與社會心理學雜誌。82 ( 5 ) : 756– 767 。ISSN 1939-1315。PMID 12003475。

- 曼寧,JT(2002)。數字比率:生育能力、行為和健康的指標。新澤西州新不倫瑞克:羅格斯大學出版社。

- Greiling, Heidi;巴斯,大衛M(2000)。 「女性的性策略:配偶外交配的隱藏向度」。性格 與 個體 差異。28 ( 5 ) : 929– 963。ISSN 0191-8869。

- Regan,PC(1996年)。「慾望的節奏:月經週期階段與女性性慾的關係」。加拿大人類性行為雜誌。5:145–156。

- Cantú, Stephanie M.;辛普森,傑弗裡 A.;格里斯克維丘斯,弗拉達斯;韋斯伯格,Yanna J.;杜蘭特,克里斯蒂娜 M.; Beal,Daniel J.(2014 年)。 「生育能力強且有選擇性的調情:女性對男性的行為在排卵週期內會改變」。心理科學。25 ( 2) : 431–438。 ISSN 0956-7976。PMID 24335600。S2CID 15136174。

- 格拉默,卡爾;倫寧格,李安;菲舍爾,貝蒂娜(2004)。 「迪斯可服裝、女性性動機與關係狀態:她的穿著是否給人留下深刻印象?」。《性研究雜誌》。41 ( 1 ) : 66–74。 ISSN 0022-4499。JSTOR 3813404。PMID 15216425。S2CID 16965002。

- Baker, RR;貝利斯,馬薩諸塞州(1995 年)。人類精子競爭。英國倫敦:Chapman & Hall。

- 巴爾, 艾莉西亞;布萊恩,安琪拉;肯里克,道格拉斯 T.(2002 年)。「性高峰:關於男性和女性的慾望、頻率和滿足感的社會共同認知」。個人關係。9 ( 3 ) : 287–299 。ISSN 1350-4126。

- 湯瑪斯, 安德魯G.;斯圖爾特威廉斯,史蒂夫(2018 年 1 月)。「實驗室中的交配策略彈性:長期和短期交配偏好會根據演化相關變數而改變」。演化與人類行為。39 (1 ) : 82– 93 。

- Baumeister,Roy F.(2000 年)。 「性愛可塑性的性別差異:女性性慾在社會上具有彈性和反應性」。心理學公報。126 ( 3 ) : 347–374 。 ISSN 1939-1455。PMID 10825779。S2CID 35777544。

- 馬歇爾,艾利森(2024 年 1 月)。「超越性的生活」。科學美國人:68–73。

- Gangestad, SW、Haselton, MG 與 Buss, DM (2006)。「文化變異的演化基礎:誘發文化與配偶偏好」。心理學探究,17(2),75-95。

- Schmitt,DP(2011)。當差異存在於細節中時:對 Zentner 和 Mitura (2012)「走出穴居人的陰影:國家性別差距預示著配偶偏好的性別差異程度」的批評。進化心理學:心理學和行為進化方法的國際雜誌,10(4),720–726。

- Low,BS(1990年)。「人類社會的婚姻制度與病原體壓力」。美國動物學家。30 ( 2 ) : 325– 340 。

- Dow, MM; Eff,EA(2013)。 「一個妻子就夠了:一夫一妻制決定因素的跨文化研究」。社會、進化和文化心理學雜誌。7 ( 3 ) : 211–238。

- Gangestad,SW,&Buss,DM(1993年)。「病原體流行與人類配偶偏好」。動物行為學和社會生物學,14(2),89-96。

- DeBruine, LM、Jones, BC、Crawford, JR、Welling, LL 與 Little, AC (2010 年)。「一個國家的健康狀況可以預測他們的擇偶偏好:跨文化女性對男性化臉孔的偏好存在差異」。英國皇家學會學報B:生物科學,277(1692),2405–2410。

- Schaller,M.,&Murray,DR(2008)。「病原體、性格和文化:疾病流行率預測了世界範圍內社會性行為、外向性和經驗開放性的變化」。人格與社會心理學雜誌,95(1),212。

- Murray, DR、Jones, DN 與 Schaller, M. (2012 年)。「感知到的傳染病威脅及其對性態度的影響」。性格 與 個體 差異。

- Lee, AJ 與 Zietsch, BP (2011)。「實驗證據表明,女性的配偶偏好直接受到病原體流行和資源稀缺性的影響」。生物學快報,7(6),892-895。

- Little, AC、DeBruine, LM 與 Jones, BC (2011)。「接觸病原體傳染的視覺線索會改變人們對異性臉孔的陽剛之氣和對稱性的偏好」。英國皇家學會學報B:生物科學,278(1714),2032-2039。

- Guttentag,M.; Secord,PF(1983)。女人太多?性別比例問題。加利福尼亞州比佛利山莊:Sage。

- Pedersen,FA(1991)。 「人類性別比例的長期趨勢」。人性。2 ( 3 ) : 271–291。 ISSN 1045-6767。PMID 24222281。S2CID 824054。

- Seitz, Benjamin M.;等(2020 年 11 月 10 日)。「疫情揭露人性:10個演化見解」。美國國家科學院院刊。117 ( 45 ) : 27767– 27776 。doi : 10.1073/pnas.2009787117。PMC 7668083。PMID 33093198。

- Kerley,Paul(2016 年 2 月 13 日)。“顯示尋找愛情的圖表已經改變了”。BBC 雜誌。檢索日期:2024 年10 月 12 日。

- Thomson-DeVeaux,Amelia(2023 年 2 月 14 日)。「美國人越來越傾向於單身並且接受這一點」。五點三十八分。原文存檔於 2023 年 2 月 15 日。檢索日期:2024 年9 月 29 日。

- Rich, Motoko (2019 年 8 月 3 日)。「渴望自由,日本女性選擇不結婚」。《紐約時報》。原文存檔於 2021 年 7 月 2 日。檢索日期:2024 年10 月 14 日。

- Eagly, AH 與 Wood, W. (1999 年)。「人類行為中性別差異的起源:演化的性格與社會角色」。美國心理學家,54(6),408。

- Zentner,M.,&Mitura,K.(2012)。 「走出穴居人的影子國家性別差距預測配偶偏好的性別差異程度」。心理科學,23(10),1176-1185。

- Gangestad, SW、Haselton, MG 與 Buss, DM (2006 年)。文化變異的演化基礎:「誘發文化與配偶偏好」。心理學探究,17(2),75-95。

- 伯恩-默多克,約翰(2024 年 3 月 29 日)。「為何家庭友善政策未能提高生育率」。金融時報。原文存檔於 2024 年 3 月 29 日。檢索日期:2024 年3 月 29 日。

- Li, Norman P.;貝利,J.麥可;肯里克,道格拉斯 T.;林森邁爾,瓊·AW(2002)。「配偶偏好的必需品和奢侈品:測試權衡」。人格與社會心理學雜誌。82 ( 6 ) : 947– 955 。ISSN 1939-1315。PMID 12051582。

- Brenot, Philippe; Coryn,Laetitia(2017)。性的故事:一部跨越時代的圖解歷史。譯者:McMorran,Will。紐約:Black Dog & Leventhal。國際標準書號 978-0-316-47222-7。

- 溫納,梅琳達(2008 年 12 月 1 日)。「避孕藥影響女性對男性的品味」。科學美國人。

- Matsuda, Shigeki (2020 年 1 月 3 日)。亞洲已開發經濟體的低生育率:關注家庭、教育和勞動市場。施普林格·自然。第29-30頁 。 978-981-15-0710-6。表 3,第 29-30 頁。 “值得注意的是,亞洲三個國家的男性結婚/同居史比例低於歐洲國家的同類男性,換言之,亞洲男性更有可能保持單身。”

- 霍布斯鮑姆,埃里克(1996 年)。 「第十一章:文化大革命」。極端的時代:短暫的二十世紀 1914-1991。算盤。國際標準書號 978-0-349-10671-7。

- Twenge,Jean(2023)。 「第 3 章:嬰兒潮世代」。世代:Z 世代、千禧世代、X 世代、嬰兒潮世代和沈默世代之間的真正差異——以及這對美國未來意味著什麼。紐約:Atria Books。國際標準書號 978-1-9821-8161-1。

- 布魯克斯,戴維 (2020 年 3 月)。「核心家庭是個錯誤」。大西洋。原文存檔於 2023 年 11 月 19 日。檢索日期:2024 年4 月 12 日。

- Kalmijn, Matthijs (1994 年 9 月)。「根據文化和經濟職業地位進行選擇性交配」。美國社會學雜誌。100(2)。芝加哥大學出版社:422–52 。 S2CID 131770740。原文存檔於 2022 年 2 月 21 日。檢索日期:2021 年3 月 3 日。

- Nazzaro,Miranda (2023 年 7 月 20 日)。「接受調查的五分之二的年輕人認為婚姻是一種過時的傳統」。山丘。檢索日期:2024 年9 月 29 日。

- 霍布斯鮑姆,埃里克(1996 年)。 「第十一章:文化大革命」。極端的時代:短暫的二十世紀 1914-1991。算盤。國際標準書號 978-0-349-10671-7。

- Mare, Robert D. (1991 年 2 月)。 「五十年的教育選擇性交配」。美國社會學評論。56 ( 1 ) : 15–32。 JSTOR 2095670。

- “性別、大腦與不平等”。《經濟學人》。 2014 年 2 月8日。檢索日期:2020 年12 月 20 日。

- “婚姻選擇加劇了家庭收入不平等”。《經濟學人》。 2017 年 9 月21日。檢索日期:2020 年12 月 20 日。

- Murdock,Andy(2020 年 3 月 25 日)。「青少年大腦的演化優勢」。加州大學新聞。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Ellis, Bruce J.;德爾朱迪斯,馬可;等(2012)。 「青少年危險行為的演化基礎:對科學、政策和實踐的影響」。發展心理學。48(3)。美國心理學會:598–623。PMID22122473。S2CID543391。

- Allen, Arthur(2014 年 9 月 1 日)。「青少年的冒險行為可以部分透過他們的大腦變化來解釋」。《華盛頓郵報》。原文存檔於 2021 年 9 月 9 日。檢索日期:2021 年9 月 9 日。

- 威爾遜,瑪戈;戴利,馬丁(1985 年 1 月 1 日)。 「競爭力、冒險精神與暴力:年輕男性症候群」。動物行為學和社會生物學。6(1):59–73。ISSN0162-3095。S2CID9068200。

- Baker,Michael D.; Maner,Jon K.(2009 年)。 「男性冒險是一種情境敏感的信號裝置」。實驗社會心理學雜誌。45(5):1136–1139。doi :10.1016/j.jesp.2009.06.006。

- 凱利,S.;鄧巴,羅德島州(2001 年)。 「敢於嘗試的人才能獲勝:女性擇偶時的英雄主義與利他主義」。人性(紐約州霍桑)。12 ( 2 ) : 89–105 。 ISSN 1045-6767。PMID 26192164。S2CID 25044517。

- Farthing,G.William(2005)。 「作為伴侶和朋友,對英勇和非英勇的身體冒險者的態度」。演化與人類行為。26(2):171–185。

- McAndrew, Frank T. (2015 年 12 月 4 日)。「如果你給一個人一把槍:大規模槍擊事件的演化心理學」。對話。檢索日期:2021 年8 月 26 日。

- 弗格森, 克里斯多福 J.;韋恩加德,班傑明; Winegard,Bo M.(2011 年 3 月)。 「誰是最美麗的?進化如何引導同儕和媒體對女性身體不滿的影響」。普通心理學評論。15 ( 1 ) : 11–28 。 S2CID 4848392。

- Weisfeld, Glenn E.;伍德沃德,勞拉(2004 年 1 月 1 日)。「目前對青少年戀愛關係和性的演化觀點」。美國兒童與青少年精神病學會雜誌。43 ( 1 ) : 11–19。 PMID 14691356。

- 布蘭迪斯大學(2019 年 3 月 1 日)。「時髦效應:為什麼反傳統主義者最後總是長得一模一樣」。Phys.org 。檢索日期:2020 年12 月 31 日。

- 芬戈爾德,林賽;加西亞-納瓦羅,露露(2019 年 3 月 10 日)。「男子無意中將照片誤認為自己,證明時尚達人看起來很像」。美國國家公共電台。檢索日期:2020 年12 月 31 日。

- Saad, Gad (2013 年 3 月 28 日)。“進化消費”。消費者心理學雜誌。23 ( 3 ) : 351–371 。

- 康考迪亞大學(2013 年 6 月 12 日)。「大電影和其他文化產品都有進化的根源」。科學日報。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Etcoff,Nancy(1999)。 「引言:美的本質」。最美者生存。紐約:Doubleday。頁6.ISBN 0-385-47854-2。

- Nelissen,Rob MA; Meijers,Marijn HC(2011 年)。 「奢侈品牌的社會福利是財富和地位的昂貴訊號」。演化與人類行為。32(5):343–355。

- Boone,James L.(1998)。 「寬宏大量的演變:何時給予比接受更好?」。人性。9(1):1–21。ISSN1045-6767。PMID26197355。S2CID45198951。

- De Fraja,Gianni(2009)。「效用的起源:性選擇與炫耀性消費」(PDF)。經濟 行為 與 組織 雜誌.72(1):51–69。S2CID17910319。

- 王亞金; Griskevicius,Vladas(2014 年 2 月 1 日)。 「炫耀性消費、關係和競爭對手:女性的奢侈品向其他女性發出的信號」。消費者研究雜誌。40 ( 5 ) : 834–854。 ISSN 0093-5301。

- 哈德斯,利斯洛特;德巴克,夏洛特;費雪,瑪麗安; Vyncke,Patrick(2014)。「對手穿著普拉達:奢侈品消費作為女性競爭策略」。演化心理學。12(3):570–87。ISSN1474-7049。PMC 10480915。PMID25299993。

- 巴克萊,帕特(2015 年)。 「名聲」。演化心理學手冊。美國癌症協會。第1-19頁 。國際標準書號 978-1119125563。

- 傑西卡·道恩·布萊爾 (Jessica Dawn Blair) 等人,“廣告中的道德:性感可以賣錢,但真的可以賣錢嗎?”法律、倫理和監管問題雜誌9.1/2 (2006): 109+。

- Reichert,湯姆(2002)。 「廣告中的性研究:消費者廣告中性訊息的內容、影響和功能的回顧」。一年。性別研究評論13:241–73。

- Biswas (1992)。 「美國和法國的印刷廣告比較」。廣告 雜誌. 21 ( 4 ) : 73–81。

- “含有性暗示的圖片的網路廣告受到嚴厲批評:調查 | 了解韓國”。koreabizwire.com。 2016 年 9 月 8 日。檢索日期:2016 年9 月 12 日。

- 戴維斯, 漢克; McLeod,S.Lyndsay(2003 年 5 月)。「人類為何重視聳人聽聞的新聞:一種進化的視角」。演化與人類行為。24 ( 3 ) : 208–216。

- 戴維斯, 亞當 C.;杜福特,卡洛琳;德羅謝爾斯(Desrochers),潔西卡;瓦揚古爾,崔西;阿諾基,史蒂文(2017 年 10 月 3 日)。「八卦作為兩性之間的競爭策略:八卦頻率、內容和態度的性別差異」。進化心理科學。4(2)。 Springer:141–153。 doi :10.1007 / s40806-017-0121-9。S2CID 53624611。

- Springer (2017 年 10 月 4 日)。「女人利用八卦來爭奪男人的注意力」。科學日報。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Delistraty,Cody C.(2014 年 11 月 2 日)。「說故事的心理安慰」。大西洋。原文存檔於 2021 年 8 月 8 日。檢索日期:2021 年9 月 9 日。

- McAndrew, Frank T. (2008 年 10 月)。「八卦的科學:為什麼我們無法控制自己」。頭腦。科學美國人。檢索日期:2021 年5 月 18 日。

- Soloski,Alexis(2021 年 2 月 6 日)。“對於電視和浪漫小說來說,愛情終於來臨了嗎?”。藝術。《紐約時報》。原文存檔於 2021 年 3 月 18 日。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Flood,Allison(2010 年 3 月 4 日)。「演化心理學家將注意力轉向浪漫小說」。圖書。《衛報》。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- 考克斯,安東尼;費雪,瑪麗安(2009)。“德克薩斯億萬富翁的懷孕新娘:對浪漫小說標題的進化解讀”。社會、進化和文化心理學雜誌。3(4):386–401。

- 霍布斯,Dawn R.;蓋洛普,戈登 G.(2011 年 7 月 1 日)。「歌曲作為嵌入生殖訊息的媒介」。演化心理學。9( 3 ):390–416。PMC 10426854。PMID22947982。

- Yang, Wesley(2011 年 7 月 29 日)。“性、謊言與資料探勘”。《紐約時報》。原文存檔於 2021 年 6 月 3 日。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Anderson,Porter(2017 年 10 月 25 日)。“來自 Wattpad 6000 萬用戶的 YA 閱讀和寫作趨勢”。出版觀點。檢索日期:2020 年12 月 29 日。

- Clements,Mikaella(2018 年 8 月 8 日)。「從《星際爭霸戰》到《五十度灰》:同人小說如何走向主流」。《衛報》。檢索日期:2020 年12 月 29 日。

- Aragon,Cecilia(2019 年 12 月 27 日)。「我從研究數十億字的網路同人小說中學到了什麼」。麻省理工學院技術評論。檢索日期:2020 年12 月 29 日。

- Knorr,Catharine(2017 年 7 月 5 日)。「走進充滿情趣和書呆子的同人小說世界」。CNN 。檢索日期:2021 年1 月 4 日。

- Grandoni,Dino(2011年9月30日)。「告示牌十大歌曲中有 92% 都與性有關」。文化。大西洋。原文存檔於 2021 年 5 月 16 日。檢索日期:2021 年5 月 16 日。

- 米勒,傑弗裡(2001)。 「人類音樂透過性選擇而進化」。在 Wallin, Nils L.;梅克爾,比約恩;布朗,史蒂文(編)。音樂的起源。麻省理工學院出版社。第329-360頁 。 978-0262731430。

- Markus,Gary;米勒,傑弗裡(2012 年 4 月 16 日)。“人類發明了音樂嗎?”。文化。大西洋。原文存檔於 2021 年 4 月 19 日。檢索日期:2021 年6 月 16 日。

- Buss,David M.(2003 年)。 「第五章:吸引伴侶」。慾望的進化(第二版)。紐約:Basic Books。第182-6頁 。 978-0465097760。

- Ferdman,Roberto A.(2016 年 3 月 23 日)。「根據一位研究多年的人的說法,網路約會的效果如何」。《華盛頓郵報》。原文存檔於 2020 年 5 月 7 日。檢索日期:2024 年10 月 12 日。

- Whitehead,Kate(2017 年 9 月 24 日)。「中國線上交友巨頭珍愛網表明金錢仍然是政治不正確的婚介世界的驅動力」。生活方式。南華早報。檢索日期:2019 年12 月 19 日。

- Meyer, Robinson (2018 年 8 月 10 日)。「哥們,她(正好25%)超出你的水平」。科學。大西洋。檢索日期:2019 年12 月 1 日。

- “Tinder“反饋循環”如何迫使男人和女人採取極端策略”。技術政策。麻省理工學院技術評論。 2016 年 7 月 15 日。檢索日期:2019 年12 月 8 日。

- Purvis, Jeanette (2017 年 2 月 10 日)。“為什麼 Tinder 如此‘令人心滿意足’「。對話。2021年6 月 16 日檢索。

- Jagannathan,Meera(2018 年 8 月 17 日)。「女性網路約會高峰期為 18 歲。男性網路約會高峰期為 50 歲」。市場觀察。檢索日期:2019 年11 月 30 日。

- Salam, Maya (2018 年 8 月 15 日)。「研究發現,對於網路約會者來說,女性在 18 歲時達到頂峰,而男性在 50 歲時達到頂峰。哦」。《紐約時報》。檢索日期:2019 年11 月 30 日。

- Markowitz,David(2018 年 8 月 22 日)。「我們在約會應用程式上說的謊言是為了尋找愛情」。對話。檢索日期:2021 年8 月 26 日。

- Markowitz, David M.;漢考克,傑弗裡 T.(2018 年 6 月)。「手機約會對話中的欺騙」。傳播學雜誌。68(3)。牛津學術:547–569。

- Tybur, JM;利伯曼,D.; Griskevicius,V.(2009 年)。 「微生物、交配與道德:厭惡的三個功能領域的個體差異」。人格與社會心理學雜誌。97 ( 1 ) : 103–122。原文連結:https : //doi.org/10.1037/a0015474 . PMID 19586243。

- 韋登,傑森(2003)。遺傳興趣、生活史和對墮胎的態度。學術共享。賓州大學。

- Kurzban, Robert;杜克斯,安伯;威登,傑森(2010)。「性、毒品和道德目標:關於娛樂性毒品的生殖策略和觀點」。英國皇家學會學報B:生物科學。277 ( 1699 ) : 3501–3508。 PMC 2982222。PMID 20554547。

- Quintelier, KJ、Ishii, K.、Weeden, J.、Kurzban, R. 與 Braeckman, J. (2013 年)。「比利時、荷蘭和日本的生殖策略個別差異與對娛樂性藥物使用的看法有關」。人性,24(2),196-217。

- Weeden,J.、Cohen,AB 與 Kenrick,DT (2008 年)。「參與宗教活動作為生殖支持」。演化與人類行為,29(5),327-334。

外部連結

- 進化心理學家傑弗裡‧米勒 (Geoffrey Miller)的維多利亞時代配偶選擇(8:46)。成績單。

- 穆斯,哈里特。「進化倫理與配偶選擇」。PsyArXiv。開放科學中心。doi : 10.31234/osf.io/c659q。

沒有留言:

張貼留言

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37